Возможность познавать. Ананин Даниил.

| Автор блога: | Даниил Ананин |

| Все рубрики (388) |

| Цифровая культура (29) |

| Набережные Челны (9) |

| Библиотека (24) |

| «Культурная еда. Новый взгляд на хлеб-насущный». (4) |

Те или иные продукты часто появляются на картинах в виде натюрмортов. А что если привычная нам еда культурно связана не только с художниками? Давайте будем разбираться вместе.

|

Доброго дня! Продолжаю свою рубрику "Культурная еда. Новый взгляд на хлеб-насущный".

Очпочмак— татарское и башкирское национальное блюдо. Это печёное изделие из пресного, реже дрожжевого теста, с начинкой из картофеля, мяса (как правило, говядины, баранины, гуся или утки) и лука. Очпочмак, пожалуй, одна из первых съедобных ассоциаций, которые возникают у гостей и жителей города. А вы когда-нибудь задумывались о том, что существуют музеи, которые посвящены еде? Мне стала интересна эта тема, и я решил поискать, какие же знаменитые «съедобные» музеи есть в России. Первый на рассмотрении это Музей тульского пряника. Как вы догадались из названия, он расположен в Туле. Музей открыт при кондитерской фабрике «Старая Тула» и уже более 25 лет радует посетителей своей экспозицией, которую в свое время собирали, можно сказать, с мира по нитке. Речь идет о фотографиях, личных вещах, видавших виды деревянных досках, которые отдали в дар музею потомки знаменитых «пряничных» династий. Не обходится коллекция экспонатов и без непосредственно пряников — кстати, есть возможность завершить экскурсию чаепитием со ставшей символом России сладостью. В Московской области в городе Коломна есть Музей пастилы. Там устраиваются экскурсии в виде театрализованных представлений, включающие чаепитие с лакомством. В Костроме есть Музей сыра. Сыр — именно тот вкусный сувенир, который туристы всегда стремятся прибрести в Костроме, негласно считающейся сырной столицей России. Сам музей располагается в старинном купеческом особняке конца XVIII века. Музей хлеба находится в Санкт-Петербурге, он считается историко-бытовым. Здесь можно посетить выставки разных эпох и понять какое важное место занимал хлеб. Например, это кухня и накрытые к обеду столы среднестатистической петербургской семьи конца XIX — начала XX века, оборудование линии хлебокомбината 50-х годов прошлого столетия, советская булочная. Отдельное и важное внимание уделяется блокадному хлебу. В Красноярске существует Музей меда и этнографии. Здесь можно посетить лекции на тему пчеловодства и апитерапии, с удовольствием попробовать мед на чаепитии, а ещё послушать концертную программу и познакомиться с культурой малочисленной сибирской народности — чулымцев, или, по-другому, речных людей.

Даниил Ананин

14 апреля 2023

+1

839

6 комментариев

национальные блюда, музеи россии, культурная еда, культура и еда

|

|

Питайя, или питахайя, — общее название плодов нескольких видов кактусов

В 1553 году в книге «Хроника Перу» Педро Сьеса де Леона даётся первое описание питайи: «Наибольшие долины и склоны (провинции Арма) похожи на сады, соответственно они заселены и полны всяческих плодовых деревьев, из которых одно очень вкусное, называемое Питаайа, фиолетового цвета». Плоды с гладкой кожицей, покрытой листовидными наростами. Снаружи питайя может быть красной или жёлтой. Красная питайя имеет белую либо красную мякоть. Питахайя имеет несколько названий: питайя, драконий фрукт, драконье сердце, драконий глаз, колючая груша, драгонфрукт, кэумангкон. Старинная легенда связывает происхождение этого фрукта с огнедышащими чудовищными драконами, обитавшими на земле испокон веков. Сердца драконов были в виде этого необычного фрукта, а на вкус оказались такими божественно-сладкими, что все драконы были истреблены из-за неуемной тяги людей к удовольствиям. Упавшие на землю семечки дали начало растениям, на которых стали созревать необычные фрукты в виде драконьих сердец. Плоды покрыты чешуйками, напоминающими кожу драконов. Так они и получили название — драконьи фрукты. На английском звучит как dragon fruit. Иногда можно услышать, что его называют драконьим глазом или драконьим сердцем. Местные жители верят, что съеденный драконий фрукт отдает человеку свою силу, храбрость и отвагу. Дракон – это удивительное существо, и его упоминание стало темой работ многих художников и литераторов. А ещё много драконов встречаются в мифологии разных стран. Так в «Истории королей Британии» Гольфрида Монмутского встречаются красный и белый драконы. А вот и сама легенда из книги: в Сноудонии король Вортигерн строит крепость, но стены каждую ночь разрушались. Под крепостью происходило сражение драконов, и красный дракон преодолел белого. Бой олицетворял борьбу между англами и саксами. С того времени красный дракон стал Королевской Эмблемой Уэльса. Особенно много картин показывают битву святого Георгия с драконом, но драконов художники представляли по-разному. По легенде, в окрестностях города Бейрута в озере жил змей, нападавший на людей. Правитель города по очереди отдавал детей горожан на растерзание змею. А когда подошла очередь царской дочери, девушку спас Святой Георгий Каппадокийский, который убил копьем змея-дракона. «Святой Георгий и дракон» — картина Рафаэля Санти из собрания Национальной галереи искусства, некогда находившаяся в собрании Эрмитажа и выставлявшаяся в Военной галерее Зимнего дворца. Скандинавские викинги не случайно украшали носы своих драккаров (кораблей) головами драконов. Викинги считали, что так корабль отпугнет любые беды и морскую нечисть.

Даниил Ананин

21 марта 2023

+3

553

8 комментариев

эпоха возрождения, легенды, культурная еда, живопись, драконы, викинги

|

|

Доброе утро! А я продолжаю свою рубрику "Культурная еда. Новый взгляд на хлеб-насущный".

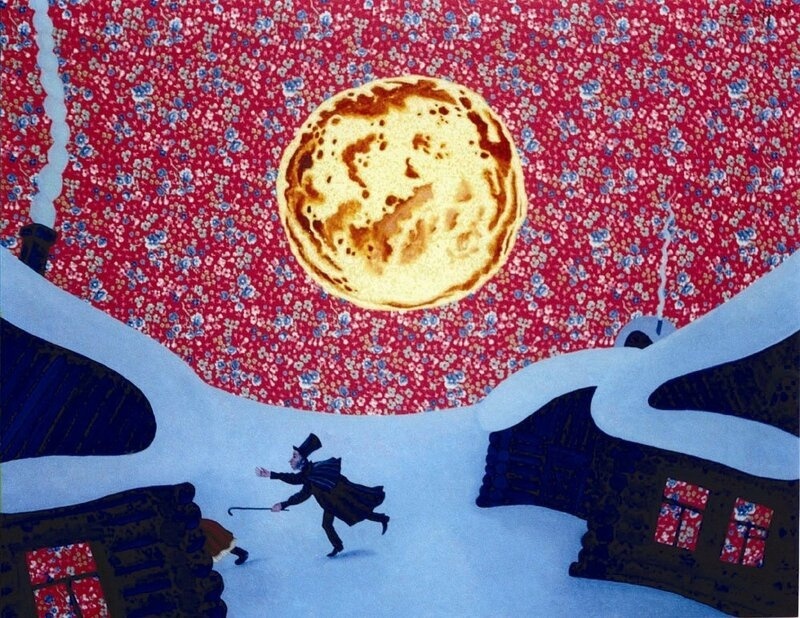

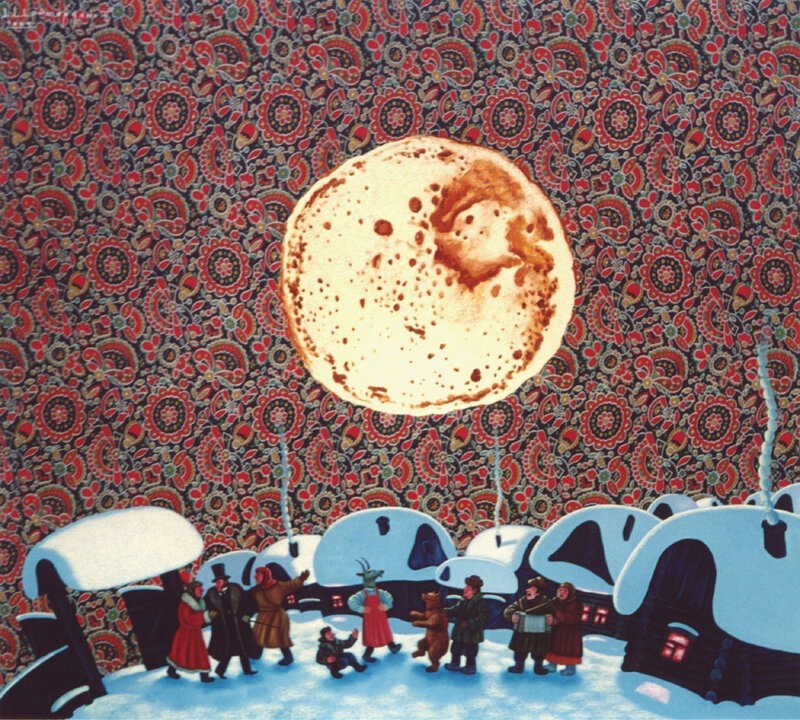

Блины являются традиционным лакомством русского народа, одним из самых любимых и почитаемых блюд, как во времена древней Руси, так и сейчас. Блины – одно из первых мучных блюд, появившееся примерно в 9 веке нашей эры. Для русского народа блины были и есть одни из излюбленных лакомств. А разнообразные начинки делают угощение уникальным в каждом доме. В давние, еще языческие времена, блины были ритуалом угощения духов предков, люди верили, что могут угощать их души, задабривать, чтобы те посодействовали хорошему урожаю на предстоящий год. Так появилась Масленица, который был вначале скорее не праздник, а языческой обрядовой традицией. Блинов пекли очень много, кормили ими нищих, убогих и странников, считая их посредниками между двумя мирами. Также по утверждению некоторых историков блины были жертвенным видом хлеба, которые до крещения Руси выпекали в форме круга как символ поклонения древнеславянскому верховному богу Перуну и богу солнца Ярило, принося как дар богам для их покровительства и заступничества. Рассмотрим блины, как культурное явление. Существует очень яркий цикл картин художника Игоря Шаймарданова под названием "Псковская Масленица". Шаймарданов Игорь Дмитриевич родился в 1964 г. в Удмуртии. Учился в художественной школе, художественном училище. После службы в армии учился в Санкт-Петербургской Академия театрального искусства, где в 1991 году защитил диплом сценографа. С 1995 г. работает как театральный художник. Оформил около 30 спектаклей. В качестве художника-постановщика принимал участие в проведении городских праздничных мероприятий, фестивалей, карнавалов, и юбилейных торжеств. Провел более 40 персональных выставок. Работает в жанре традиционной сюжетной живописи и графики. Член Союза Художников России. Член Союза Театральных Деятелей России. Работы И.Д.Шаймарданова находятся в частных собраниях, "Фонде современного искусства", Пушкиногорском музее-заповеднике, музее-квартире Владимира Набокова, Бизнес-центре "Нептун", Всероссийском музее А.С.Пушкина на Мойке. В настоящее время живет и работает в Санкт-Петербурге. На протяжении последних нескольких лет был главным художников Всероссийской Масленицы в Пскове.

Даниил Ананин

10 марта 2023

+6

543

14 комментариев

художник, традиции и культура, национальная кухня, народные традиции

|

|

Доброго всем утра!

Решил вести новую рубрику «Культурная еда. Новый взгляд на хлеб-насущный». Те или иные продукты часто появляются на картинах в виде натюрмортов. А что если привычная нам еда культурно связана не только с художниками? Давайте будем разбираться вместе. И первый фрукт на рассмотрении – мангустин. Мангустан или мангустин - вечнозелёное дерево высотой до 25 м с пирамидальной кроной и чёрно-бурой корой. Листья овально-продолговатые, тёмно-зелёные сверху и жёлто-зелёные снизу. Молодые листья — розовые. Цветки с мясистыми зелёными с красными пятнами лепестками. Плод круглый, сверху покрыт толстой бордово-фиолетовой несъедобной кожурой, под которой находится четыре—восемь долек белой съедобной мякоти с плотно прилегающими к ней семенами. Растение плодоносит поздно — первые плоды на деревьях появляются на 9—20-й год жизни. Родина мангостана — Юго-Восточная Азия. Широко культивируется в Таиланде, Мьянме, Вьетнаме, Камбодже, Малайзии, Индии, на Шри-Ланке, Филиппинах, Антильских островах, в Центральной Америке, Колумбии, тропической Африке (Занзибар, Либерия, Гана и Габон). Мангустан был известен русским классикам. Например, у Гоголя мы можем найти такое упоминание: «И в воздухе тучи курений висят, Плоды мангустана златые горят, Лугов кандагарских сверкает ковер, И смело накинут небесный шатер». А в произведении «Фрегат „Паллада“» Иван Гончаров писал про мангустин так: «Утром рано стучится ко мне в каюту И. И. Бутаков и просовывает в полуотворенную дверь руку с каким-то темно-красным фруктом, видом и величиной похожим на небольшое яблоко. «Попробуйте», — говорит. Я разрезал плод: под красною мякотью скрывалась белая, кисло-сладкая сердцевина, состоящая из нескольких отделений с крупным зерном в каждом из них. Прохладительно, свежо, тонко и сладко, с легкой кислотой. Это мангустан». Тропический фрукт известен также и в живописи. Его изобразила художник-ботаник Берта Хула ванн Нутен в своем ботаническом сборнике "Fleurs, Fruits et Feuillages Choisis de l'Ile de Java" в 1863-64 гг.

Даниил Ананин

8 марта 2023

+2

546

4 комментария

традиции, литература, культурная еда, еда и культура, ботаника и культура

|