Новые записи

Кузьмин Саша

| Автор блога: | Саша Кузьмин |

| Все рубрики (968) |

| Картинные галереи (55) |

| Казань литературная. (34) |

| Путешествия. (91) |

| Казань научная. (22) |

| Музеи (105) |

| Парки. (8) |

| Конкурсы и олимпиады (104) |

| Архитектура Казани (32) |

| Мастер классы (15) |

| Памятники (44) |

| Походы в кинотеатр. (17) |

| Конкурсы чтецов (36) |

| Конкурсы вокала (34) |

| Москва (75) |

| Концертв (0) |

| Концерты (10) |

| Ремесла (8) |

Культурные блоги посвящённые столице нашей родине- городу- герою Москве!

|

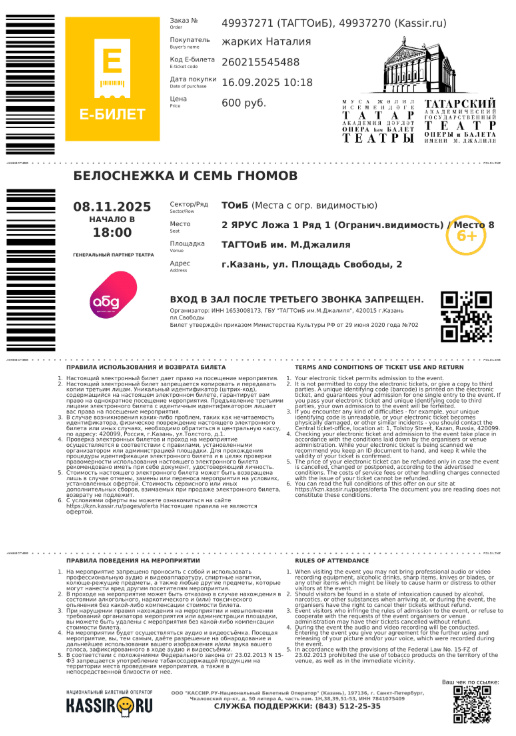

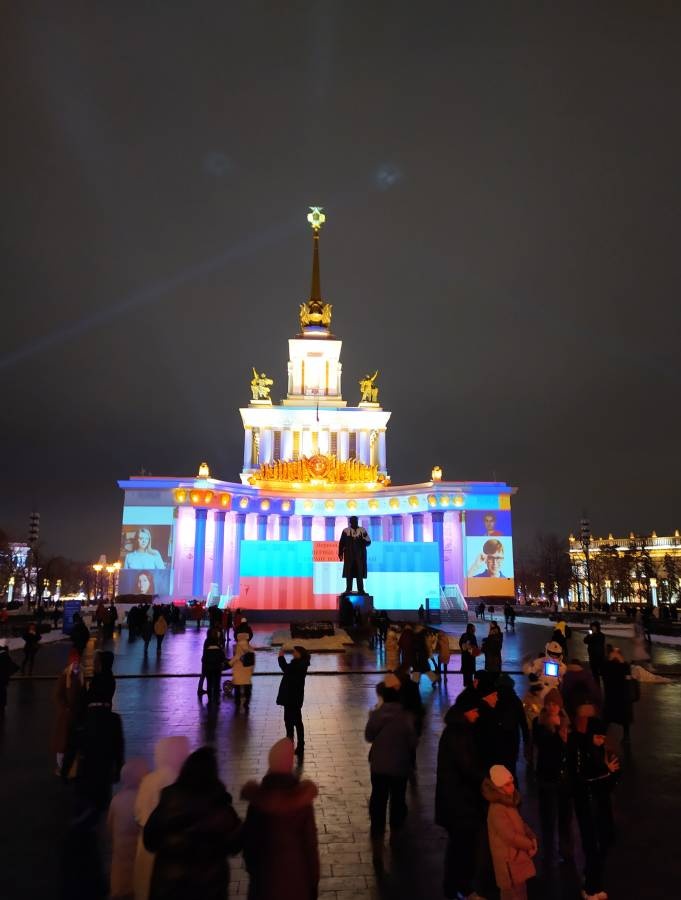

Всём привет. Продолжаю рассказ о необыкновенном путешествии на выставке "Россия" на ВДНХ в г. Москва. Мы обошли все 89 регионов за 4 часа. Фото очень много, поэтому разделю пост на несколько частей. "Россия — открытая страна и при этом самобытная цивилизация. В этом утверждении нет никакой претензии на исключительность и превосходство, но эта цивилизация наша — вот что главное. Её нам передали предки, а мы должны сохранить её для наших потомков и передать дальше." — Президент России Владимир Путин На полгода территория ВДНХ станет масштабной проекцией всей России. Выставка позволит познакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями. Посетители узнают о ключевых достижениях в промышленной, социальной, спортивной и культурной сфере. Участниками станут все 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. Международная выставка-форум ‘’Россия’’ — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. У России богатая история и огромные перспективы. Прямо сейчас наши учёные совершают прорывные открытия, наше образование обеспечивает передовое развитие страны в будущем. Но важно бережно хранить традиции. Поэтому в России создают новые туристические маршруты по знаковым местам, чтобы по-настоящему раскрыть самобытный исторический путь родной страны.

Саша Кузьмин

28 ноября 2023

0

296

1 комментарий

выставка форум россия

|

|

В Усадьбе Коломенское есть очень красивая старинная церковь. Храм представляет собой симметричную группу из пяти восьмигранных, изолированных друг от друга столпов, обладающих самостоятельными входами и алтарями. Центральный столп, посвящённый Усекновению главы Иоанна Предтечи, по габаритам вдвое больше остальных и выделен с востока алтарной апсидой. Четыре придельных столпа соединены между собой галереями, а одной гранью примыкают к центральной башне. В них были размещены престолы Зачатия праведной Анны, Зачатия Иоанна Предтечи, Двенадцати апостолов и Московских святителей — Петра, Алексия и Ионы. Русские искусствоведы обратили на шатровые храмы пристальное внимание после приезда в Москву Виолле-ле-Дюка. Начиная с Фёдора Буслаева, в дьяковской церкви видели первую в русском зодчестве многопридельную столпообразную церковь — композиционного предшественника собора Покрова на Рву. Считается, что он родился на стыке двух эволюционных рядов — собственно шатровых храмов (церковь Вознесения в Коломенском) и столпообразных церквей «иже под колоколы» (колокольня Ивана Великого). Фёдор Рихтер при реставрации храма в XIX веке обратил внимание на сведения клировой летописи и связал его постройку с зачатием либо рождением в 1530 году долгожданного престолонаследника — будущего Ивана IV. С этим связывалось и посвящение престолов зачатию Иоанна Предтечи и зачатию святой Анны. Посвящение главного престола Иоанну Предтече Фёдор Горностаев связал с намерением Василия III назвать наследника тем же именем, что носил его дед, Иван III. К. К. Романов в 1925 году поднял вопрос о передатировке церкви, связав строительство обетной церкви с летописным известием о том, что в 1531 году была выстроена церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Старом Ваганькове[1]:59. Поскольку в дальнейшем её следы теряются, Вольфганг Кавельмахер предположил, что ваганьковская церковь сгорела во время пожара 1547 года, а её престолы были перенесены во вновь построенный храм в Дьякове. Надгробные плиты 1534 и 1535 годов, использованные при постройке церкви (и, по-видимому, взятые с близлежащего кладбища), косвенно указывают на то, что она строилась после 1535 года. Александр Некрасов пытался приурочить её возведение к венчанию Ивана IV на царство в 1547 году. М. А. Ильин склонялся к дате 1553-54 годы, считая церковь моленной о рождении наследника, Ивана Ивановича. |

|

Фонтан «Дружба народов» — один из символов не только ВДНХ, но и Москвы. Его композиция состоит из нескольких частей. Овальная чаша фонтана увенчана золотым снопом пшеницы, технической конопли и подсолнухов, сплетенных в большой сноп. Вокруг снопа стоят статуи 16 позолоченных девушек, символизирующие советские республики: их количество равно шестнадцати — по числу административно-территориальных единиц, входивших в СССР на момент создания объекта культурного наследия. Девушки в руках держат сельскохозяйственное растение, которое чаще всего выращивалась на полях ее родной республики. |

|

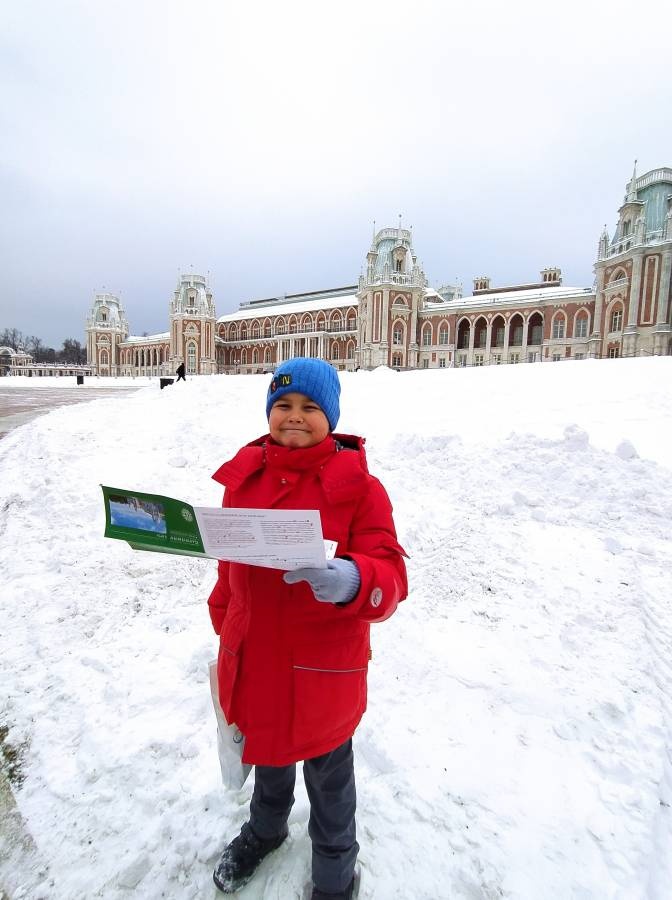

Один день в Москве мы полностью потратили на изучение музея- усадьбы "Царицино" Сегодня, как и 250 лет назад, под словом «Царицыно» обычно имеют в виду комплекс дворцовых построек конца XVIII века и живописный парк вокруг них. Изначально ансамбль строится как загородная резиденция императрицы Екатерины II по проекту архитектора Василия Баженова. Однако в 1786 году Баженов попадает в опалу и отстраняется от дел. Работу продолжает его ученик Матвей Казаков. После смерти Екатерины II работы в Царицыне прекращаются. Парк становится местом загородных прогулок и пикников. Часть построек используется под кофейни и дачи. А с 1917 по 1970-е гг. их занимают коммунальные квартиры. После масштабных реставрационных работ 1986-2014 гг. исторический облик царицынского ансамбля восстановлен с максимально возможной достоверностью. В 1775 году Екатерина II приезжает в Москву на торжества по случаю окончания русско-турецкой войны. Весной она прогуливается по окрестностям своей резиденции Коломенское. Расположенная на месте будущего Царицына живописная усадьба «Черная Грязь» приводит Екатерину в восторг. Сделка совершается всего за неделю. В мае 1775 года Екатерина покупает имение и окрестные деревни за 30 000 рублей. А в конце лета выходит указ о переименовании села Черная Грязь в село Царицыно. Придворный архитектор Василий Баженов получает распоряжение заняться постройкой новой резиденции. По его замыслу архитектурный комплекс должен выглядеть именно как «россыпь построек» – все они находятся внутри треугольного периметра и при этом стоят отдельно друг от друга. Свободная расстановка зданий естественным образом вписывается в ландшафт старинного парка. В плане Баженова ансамбль располагается на высоком мысу между оврагом и прудом. Центральное место в нем занимает Большой Кавалерский корпус – для приближенных императрицы. Южнее располагаются одинаковые дворцы для Екатерины II и ее наследника — цесаревича Павла с женой. Впоследствии между ними возводится небольшой дворец для внуков императрицы. Все эти три здания образуют главный дворцовый корпус. Вокруг — вдоль оврага и по берегу пруда – должны разместиться вспомогательные постройки. Кухонный корпус (Хлебный дом). Три кавалерских корпуса. Камер-юнгферский корпус (для девушек-прислуг). Шестиугольный и Крестообразный павильоны. А также Средний и Малый дворцы императрицы. Парадный въезд в усадьбу осуществляется через так называемый Фигурный мост. Баженов также планирует Большой мост через овраг – он связывает ансамбль с заовражной частью. В Царицынском ансамбле не стоит искать готической архитектуры – ее там нет. Выражение «во вкусе готики» для России XVIII века в принципе означает «нечто за рамками принятых архитектурных норм». Что Баженов и делает. Его «готика» (в переписке с Екатериной он осторожно называет ее «нежной готикой») — это талантливый сплав древнерусского зодчества и московского барокко. Для всех построек используется красный кирпич. Для выразительного и многогранного декора — белый камень. Крыши построек кроются желтой черепицей (впоследствии их заменяют металлической кровлей). Первые строительные сезоны проходят успешно. Но затем начинаются проблемы с финансированием и стройматериалами. Баженов постоянно пишет письма чиновникам. Из-за нехватки средств он даже вынужден брать кредиты на свое имя и расплачиваться с бригадами строителей. Все же в период с 1776 по 1779 гг. в Царицыне возводится большинство мелких построек. К 1782 году закончены все три дворца. В 1783 – Большой Кавалерский корпус. В 1784 – 1785 гг. Кухонный. Все здания внутри оштукатурены и ожидают покраски. Намерения Екатерины относительно отделки помещений неясны. На протяжении десяти лет Баженов тщетно пытается добиться от императрицы ответа на вопрос “чем и как убирать здания». Но Екатерина отвечает туманно: «на то будет времени». Она только отдает распоряжение покрыть полы керамической плиткой и устроить изразцовые печи. Архитектор предлагает Екатерине расписать стены «во вкусе арабеск или убирать в древнем Египетском, Греческом и Геркуланском вкусе». Однако на это императрица повеления не дает. 3 июня 1785 года Екатерина посещает Царицыно. Бегло осматривает несколько залов Главного дворца и молча уезжает. Через несколько дней она пишет цесаревичу Павлу: Царицынский дворец «внутри должен быть изменен, ибо так в нём было бы невозможно жить». Помещения кажутся ей слишком тесными и узкими. Однако (как считают некоторые исследователи) истинная причина недовольства Екатерины — в фигуре самого Баженова. Архитектор связан с масонской ложей и переписывается с руководителем московского кружка масонов Новиковым. Тот активно выступает за передачу власти сыну Екатерины – Павлу. Императрица решает подавить «масонский заговор» в зародыше и покончить со всеми его фигурантами. В 1796 году Баженов внезапно отстраняется от должности с сохранением годового жалования. Дальнейшие работы в Царицыне Екатерина поручает его ученику и помощнику Матвею Казакову. Начинается второй этап строительства Царицынского ансамбля. Вернее сказать – его мучительная перестройка. Императрица повелевает заменить здание уже построенного Главного дворца новым – более парадным и помпезным. По замыслу Казакова новый дворец состоит из двух корпусов с центральной высокой галереей. Перед дворцом должна раскинуться просторная площадь с пандусами. В связи с этим Казаков вынужден разобрать баженовский Главный дворец до основания. Также разбираются Большой Кавалерский корпус и корпус камерюнгфер. Новый дворец отчасти сохраняет «готические» детали Баженова. В нем появляются башни со шпилями. Он так же выполнен из красного и белого камня. Однако в нем гораздо больше от популярной в то время европейской классицистической архитектуры. Спокойные уравновешенные пропорции. Колонны. Пилястры. По своему размаху новый дворец уже вполне сопоставим с петербургскими резиденциями Екатерины. Но и проект Казакова постигает неудача. Финансирование вновь сокращается из-за очередной русско-турецкой войны. Потом умирает Потемкин – фактический вдохновитель царицынского строительства. В 1793 году императрица в целях экономии повелевает уменьшить проект на один этаж и убрать чересчур помпезный тронный зал. Замысел Казакова фактически разваливается на глазах. В 1796 году Екатерина II внезапно умирает. Новый император Павел I распоряжается: «В Царицыне никаких строений не производить». Все работы в резиденции останавливаются. |

|

Коломенское — одно из самых древних мест проживания человека на территории современной Москвы. Археологические памятники, расположенные в его окрестностях, свидетельствуют о пребывании здесь людей каменного века (V–III тыс. до н.э.). В I тыс. до н.э. на берегах Москвы-реки и ее притоков, в районе будущих сел Дьякова и Коломенского, возникают многочисленные неукрепленные поселения («селища») древнего финно-угорского племени. Древнейший памятник Государева двора в Коломенском — церковь Вознесения Господня — впервые упомянут в 1532 г. По легенде, храм был возведен в честь рождения наследника Василия III – будущего царя Ивана IV Грозного.К XVI в., времени, когда в Коломенском сформировалась парадная великокняжеская резиденция, относятся стоящая рядом с церковью Вознесения Георгиевская колокольня, а также храм Усекновения Честныя Главы Иоанна Предтечи в Дьякове. Наиболее распространенная гипотеза связывает возведение храма с венчанием на царство Ивана IV зимой 1547 г. Расцвет Коломенского связан с царствованием Алексея Михайловича — оно было его любимой резиденцией. В 1667-1668 годах он построил великолепный деревянный дворец из 260 помещений. Симеон Полоцкий назвал Коломенский дворец «осмым дивом», то есть восьмым чудом света. При Екатерине II обветшавший дворец разобрали. Новый четырехэтажный дворец построил П.В. Макулов в 1766-1767 годах уже на новом месте — напротив северного фасада церкви Вознесения. Художественная реконструкция Дворца царя Алексея Михайловича открылась в 2010 году в южной части музея-заповедника. Новая страница в истории усадьбы открылась в ХХ в.: в 1923 г. в Коломенском был основан музей. Инициатором его создания и первым директором стал архитектор и реставратор Петр Дмитриевич Барановский. Он начал собирать коллекцию музея и организовал несколько экспедиций на север страны. Он же создал первые экспозиции, сам принимал в музее гостей и сам проводил экскурсии. |

|

Передние ворота — сохранившиеся главные ворота Государева двора в селе Коломенском, построенном для царя Алексея Михайловича Романова. Эти ворота чем то напоминают Спасскую башню Казанского Кремля. Расположены на западной стороне Вознесенской площади, напротив церкви Вознесения. Памятник архитектуры Федерального значения. В воротах размещена музейная экспозиция. В документах органов охраны памятников истории и культуры называются «Шатровые ворота с часами». По донесению польских послов Яна Гнинского и Киприана Бжостовского польскому королю Михаилу Вишневецкому, летом 1671 года в Коломенском, на месте дубовых резных ворот, перед парадным двором вновь построенного царского дворца, было решено поставить каменные ворота. Передние ворота построены в 1671—1673 годах как часть единого комплекса Государева двора царя Алексея Михайловича Романова в Коломенском. К тому времени уже был построен Сытный дворец с ледниками и теплыми погребами. Южная стена Передних ворот поставлена на северную стену ледника. Ледники в музее и во всех публикациях по Коломенскому называют «полковничьими палатами». Но это явное недоразумение: «полковничьи палаты» — это два помещения, выходящие на Вознесенскую площадь. «Полковничьи палаты с сенями» до XX века примыкали к глухой восточной стене ледников Сытного двора. Переход из палаты в ледники появился после разборки макуловской лестницы при П. Д. Барановском. Все три наземных чулана в пилонах ворот западных входов с улицы первоначально не имели. Западные входы появились при реконструкции П. В. Макулова в 1767 году. Первоначально здесь были такие же окна, как в восточных стенах. В чуланы можно было попасть только сверху из «органной палаты». Единственный вход с улицы был сделан в северной стене ворот от «приказных палат», которые к воротам первоначально не примыкали. С улицы попадали на нижний рундук северной лестницы, от которого северный чулан был отделен дверью. Приказные палаты, также построенные на несколько лет раньше ворот, к воротам не примыкали, вероятно, до рубежа XVII—XVIII веков (это также постоянная ошибка музейных публикаций о примыкании приказных палат к воротам). Перед воротами были поставлены по четыре льва перед обоими фасадами. «Органным устройством», создававшим имитацию львиного рыка, управлял часовой механизм. Он приводился в движение при достижении определенного часа. Воздух из «органной палаты» по каменным вертикальным каналам сечением 35×40 сантиметров с рёвом врывался в три пустых каменных чулана с каменным полом на первом этаже. Чуланы служили большими резонаторами, из которых ревущий воздух непосредственно поступал в туловища львов. Создавался грозный львиный рык. Из «органной палаты» на лестницах стояли двери. При необходимости они превращались в клапаны на каналах-лестницах и этим достигался необходимый звуковой эффект. Дополнительно воздух выходил в три отверстия под арки ворот. Над этими тремя небольшими отверстиями каждую стену вделано по четыре голосника. Два средних льва, возможно, имели одно туловище, соединенное с отверстием под окном среднего чулана. Деревянные львы, обтянутые бараньими шкурами, с львиными мордами, были установлены на пьедесталах под окнами первого яруса ворот. Основания пьедесталов были обнаружены архитектором Н. Н. Свешниковым в 1968 году и отреставрированы в 1970-е годы. Самое непосредственное участие в создании ворот принял «иноземец, часовой мастер Петрушка Высоцкий». Судя по тому, что всё сооружение является музыкально-шумовым инструментом органного типа, Пётр Высоцкий, вывезенный из Белоруссии как военный трофей в войне с Польшей, не только сделал для ворот часовой механизм со львами, но и являлся одним из авторов всей постройки. |

|

Храм иконы Божией Матери «Живоносный источник» - самый ранний из всех сохранившихся памятников архитектуры на территории царицынского ансамбля. Первая деревянная церковь появляется на этом месте еще в XVII веке. К началу XVIII века она сильно ветшает. В 1722 владелец здешнего имения Чёрная Грязь – молдавский князь Дмитрий Кантемир – строит на ее месте новый храм с каменной нижней частью и деревянным верхом. Церковь увенчана одноглавым куполом. В 1759 князь Матвей Кантемир-младший просит у московского митрополита разрешения разобрать старую церковь и построить новую – полностью каменную. Новый храм строят из кирпича в стиле елизаветинского барокко. Цоколь и декор — из белого камня. С западной стороны к храму примыкает невысокая двухъярусная колокольня. Освящение происходит 23 июня 1765 года. В 1775 году Екатерина II покупает «Черную Грязь» и переименовывает ее в Царицыно. Под руководством придворного архитектора Василия Баженова здесь начинается строительство императорской резиденции. Баженов включает храм в новый архитектурный ансамбль. Во время войны 1812 года церковь пострадала. Смотритель Царицына А. Егоров сообщает в Кремлевскую экспедицию строений в 1813 году: «прошлаго 1812 года сентября с 12-го нашедшими в село Царицыно неприятельскаго войска командами салдат у церкви двери разломаны и в оной некоторыя вещи пограблены, и положенныя в оною для безопасности от пожару Волосныя дела все разбиты и раскиданы». храм по-прежнему действует – несмотря на активную антиклерикальную деятельность «Политическо-спортивного союза молодежи» (организация занимает здание Третьего кавалерского корпуса неподалеку). Даже в 1920–1930-е гг. в церковь еще приходят живущие в посёлке Ленино (Царицыно) представители древних дворянских родов — Оболенские и Шереметевы. В храме не прекращаются службы и таинства. Однако в 1934 году с колокольни сбрасывают колокола. А в 1938 году храм закрывают. Некоторые иконы уносят прихожане и священнослужители. Некоторые передаются в музеи. Однако большая часть церковной утвари и икон уничтожается. С 1940-х гг. здание храма используется как трансформаторная подстанция. В 1970-х гг. – как типография. В 1975 году в нём размещается деревообделочный цех научно-реставрационных мастерских объединения «Союзреставрация». Осенью 1990 года храм передан общине верующих – в нем возобновляются богослужения. От дореволюционного убранства в храме сохраняются росписи конца XIX — начала XX вв. и барочная лепнина XVIII — XIX вв. 6 мая 1998 года храм вновь освящён патриархом Алексием II. |

|

Я как будто побывал в будущем!!! 4 ноября 2023 года, в День народного единства, на ВДНХ в Москве открылась Международная выставка-форум «Россия». На полгода территория ВДНХ стала масштабной проекцией целой страны — здесь представлены все субъекты Российской Федерации, крупнейшие корпорации, федеральные структуры, общественные организации. В проведении выставки «Россия» задействованы 67 объектов площадью 265 000 кв. м, в том числе 47 павильонов площадью свыше 237 000 кв. м, 12 временных павильонов свыше 23 000 кв. м. Главные достижения страны собраны в 131 экспозицию. На ВДНХ экспозиции выставки-форума «Россия» ждут не просто выставочные локации, а знаменитые павильоны, исторически связанные с демонстрацией самого важного и ценного, что есть в стране. Мы зашли только в один, основной павильон и были там три часа, успели посмотреть всё, но очень быстро. Такую выставку можно смотреть целую неделю! Поэтому я, напишу несколько постов про неё. Самый первый стенд- это наша любимая Республика Татарстан! На огромном экране показывают основные достижения республики. Можно погонять на гоночных машинках. Про остальные стенды расскажу завтра. |

|

Мне посчастливилось побывать в самом роскошном музее нашей страны, в сокровищнице Московского Кремля- Оружейной палате. В этом музее нельзя фотографировать, мы сделали буквально несколько кадров, но у них есть группа в контакте, где можно посмотреть фотографии, часть фото я взял оттуда. Сегодня я расскажу о главном разделе этого музея-Государственные регалии-к ним относятся- короны, скипетры, державы , троны и украшения одежды русских царей и императоров Регалии (от латинского слова "regalis" – принадлежащий царю) – знаки монархической власти. Обряд возведения на престол правителя немыслим без этих предметов, традиционно составлявших особую часть государственной казны – сокровищницу. Сокровищница русских правителей своим богатством вызывала неизменный восторг у иностранных дипломатов. Она сильно пострадала в начале XVII столетия в период польско-шведской интервенции. Так, в составе сокровищницы к 1613 году, после изгнания интервентов, осталось всего лишь два царских венца: Шапка Мономаха – наследственный венец русских государей и Казанская шапка Ивана Грозного, выполненная в 1553 году. Пополнение сокровищницы началось с воцарением династии Романовых. На протяжении XVI–XVII столетий государственные регалии находились в хранилищах Казенного двора – учреждении, располагавшемся в Кремле между Архангельским и Благовещенским соборами и ведавшем царской казной. Для каждой церемонии регалии доставались из сундуков, обитых красным бархатом, торжественно переносились в царские палаты или Успенский собор. В начале XVIII столетия, при Петре I, Россия была провозглашена империей. Государственные регалии былых времен были заменены новыми. На протяжении всего XVIII века правительствами предпринимались, не увенчавшиеся успехом, попытки показать старинные регалии широкой публике, создать музей. Хотя сокровища были размещены в Кремле, в отдельном помещении, видеть их могли лишь "важные персоны". Только в дни коронационных торжеств, которые традиционно проводились в Москве, к осмотру регалий допускались "все желающие". В XIX веке для размещения музея, созданного на основе царской сокровищницы, было построено специальное здание (не сохранилось) у Троицкой башни Кремля. В середине XIX столетия появилось современное здание музея, где для хранения коллекции государственных регалий был предусмотрен специальный зал-ротонда второго этажа. Коллекция государственных регалий придала музею, который называется сегодня Государственная Оружейная палата, особый статус – сокровищницы. Эта коллекция небольшая по объему, но едва ли не самая важная в музее по своей значимости. Её основную часть составляют регалии XVII столетия. Старинные символы власти – венцы, скипетры, державы, троны – являются одновременно великолепными памятниками искусства, отразившими художественные вкусы разных стран и эпох, и свидетелями важных перемен в политической жизни России. Шапка Мономаха – самый древний памятник в собрании регалий Оружейной палаты. Шапка датируется рубежом ХIII–XIV веков, выполнена из восьми золотых пластин, украшенных филигранью, жемчугом и яркими самоцветами. До сих пор нет единого мнения о том, где она была изготовлена. Форма шапки, а также мотивы филигранного орнамента свидетельствуют о ее восточном происхождении. Среди предполагаемых мест изготовления наиболее вероятны Византия и Средняя Азия. В духовной грамоте Ивана Калиты 1328 года впервые назван парадный головной убор – "шапка золотая", который затем упоминается во всех княжеских завещаниях XIV–XV веков, становится неотъемлемой частью имущества московских князей и передается от отца старшему сыну. Принято считать, что именно эта "шапка золотая" и получила название Шапки Мономаха. Легенда о Шапке Мономаха была создана во второй половине XV века, когда, после падения Византии, Москва стала претендовать на роль нового центра православия. В этой легенде утверждалось, что еще в XII веке киевский князь Владимир Мономах по праву родства получил от византийского императора Константина Мономаха царский венец. От киевских князей он перешел к князьям владимирским, а затем и к московским. Шапка Казанская датируется 1553 годом. Впервые она упоминается в составе казны царя Ивана Грозного, правление которого было ознаменовано рядом важных в политической истории России событий. Среди них – взятие Казани в октябре 1552 года и включение Казанского ханства в состав Российского государства. Не исключено, что по случаю успешного разрешения «восточного вопроса», столь важного для Московии, и был сделан кремлевскими ювелирами драгоценный венец, увековечивший в своем названии память о славной победе русских воинов. Во внешнем облике венца своеобразно переплелись национальные и восточные художественные традиции. Так, опоясывающие его в три ряда накладные килевидные «кокошники-городки» восходят к декору русских храмов того времени; в сочетании же камней, красных турмалинов и рубинов с голубой бирюзой, в резном орнаменте переплетающихся трав по черневому фону сказалось влияние восточного искусства. Очень понравился двойной трон Петра I и его брата Иоана Мастерские Московского Кремля, до 1682-1684 гг. Принадлежал царям Ивану Алексеевичу и Петру Алексеевичу. Серебряный, позолоченный трон изготовлен в кремлевских производственных мастерских в 80-х годах XVII века для двух братьев - соправителей Ивана и Петра Алексеевичей. В глубину трона к обитому бархатом сиденью, разделенному поручнем на два места, ведут три серебряных с прорезным орнаментом ступени. Над ними возвышается ажурная серебряная арка на витых колонках, подобная порталу здания - нарядно оформленному входу. Высокая спинка трона с двумя серебряными столбиками по сторонам и округлым серебряным завершением напоминает окно с изукрашенным наличником. Две боковые стенки, соединенные со спинкой под прямым углом, похожи на отведенные назад оконные ставни. Их назначение в троне глубоко функционально. Вместе со спинкой они образуют за троном небольшое, закрытое с трех сторон пространство, выполнявшее роль потайного, места, предназначенного для того лица из окружения малолетних царей, кто помогал им, а то и просто руководил ими во время официальных церемоний. Необходимые наставления и советы передавались через оконце, прорезанное в спинке и драпировавшееся бархатом.

Саша Кузьмин

10 февраля 2023

+7

535

13 комментариев

шапка мономаха., оружейная палата, музеи москвы, московский кремль

|

|

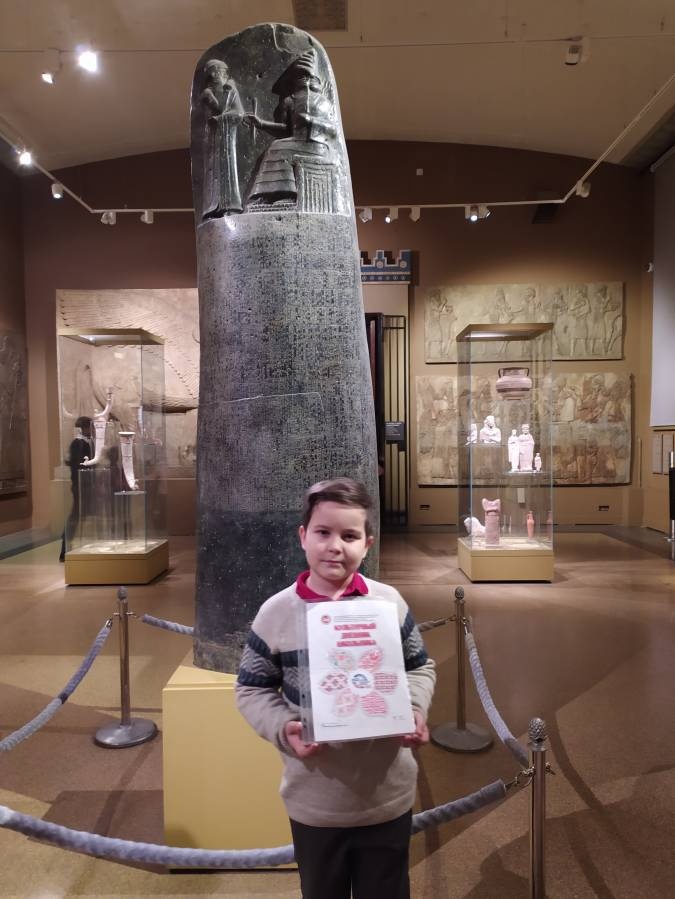

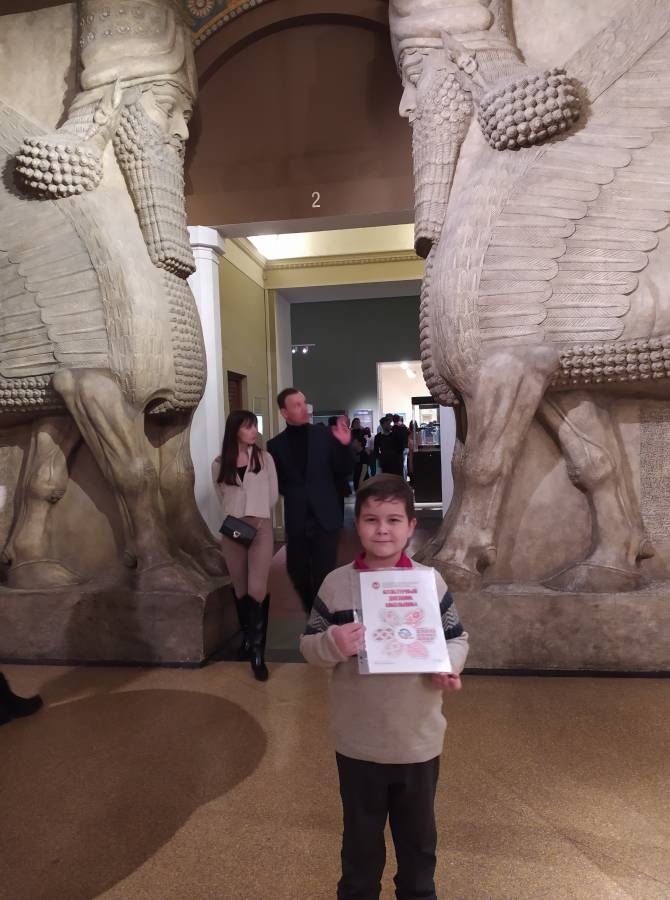

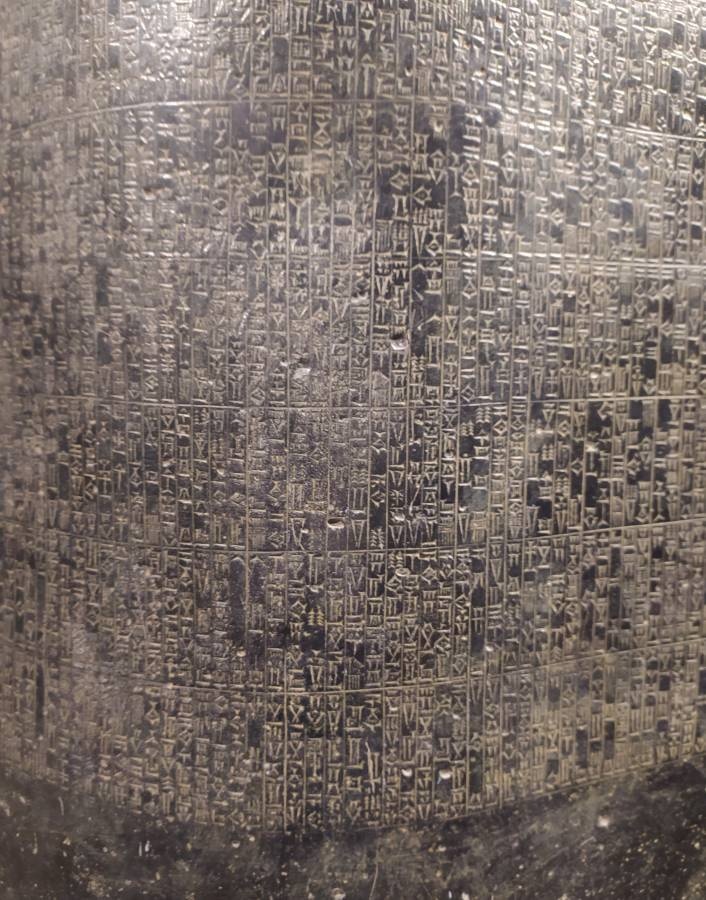

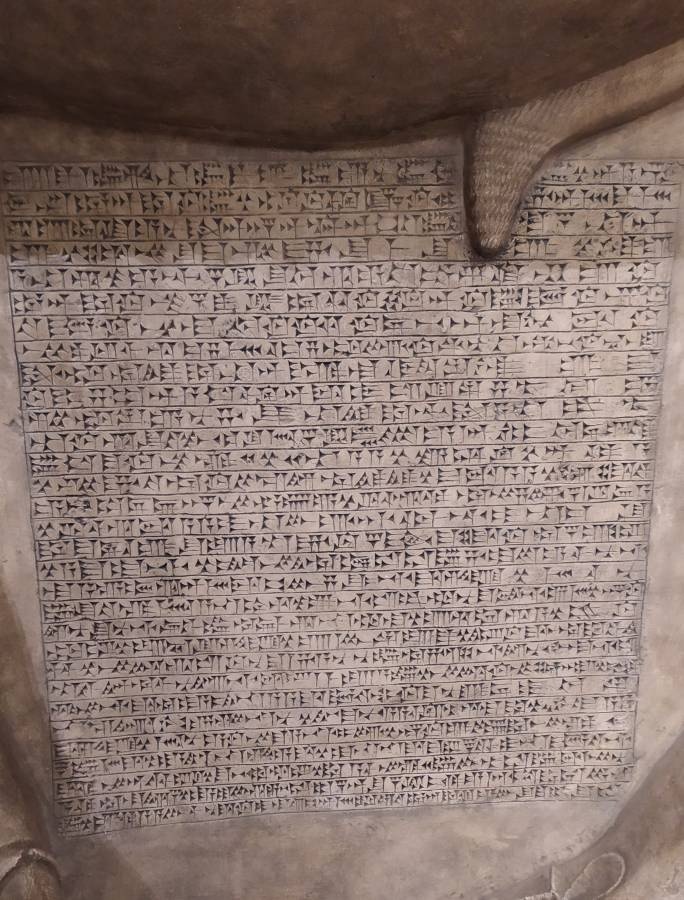

Один из самый интересных музеев Москвы- музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. В нём можно изучать как историю искусств, так и историю цивилизаций. И сегодня мы отправимся в зал N 2, к истокам человеческой цивилизации- в Древний Вавилон, Месопотамию, Шумер, Ассирию, всё государства которые существовали в Двуречье или Междуречье- по берегам рек Тигр и Евфрат. Зал Древнего Ближнего Востока открыт после масштабной реставрации. Правда, до недавнего времени он назывался иначе – Зал древних цивилизаций. Дело в том, что в конце 60-х Индира Ганди подарила музею имени Пушкина индийскую скульптуру, ставить ее было некуда, оставили здесь. Потом появились вещи, связанные с Америкой. Тематика расширялась, и места стало катастрофически не хватать. Теперь решили, что в этом зале будет только искусство Ближнего Востока. В 612-609 годах до нашей эры ассирийскую армию разбили и уничтожили. Однако артефакты монументального искусства ассирийцев дошли до нашего времени и впечатляют своим особенностями и объемами. С появлением каменных колосс 150 лет назад в Европе под понятием «ассирийское искусство» понимают скульптуру, особенно барельефы. Неведомо почему, но ассирийские столичные города не были украшены многочисленными статуями. Найденные образцы намного ниже работ нео-шумерских мастеров. Большое распространение получили барельефы, которые выглядят живо и реально. Их считают «наиболее оригинальным и величайшим арийским достижением». Техника барельефа применялась на ранних этапах развития месопотамского искусства. Из запасников достали стелу с законами царя Хаммурапи — копию той, что находится в парижском Лувре. Слепок сделали еще в начале 20-х по заказу основателя музея имени Пушкина Ивана Цветаева, а в 69-м году ее убрали в хранилище. С тех пор зрители стелу не видели. Лучшим из сохранившихся произведений вавилонского искусства является рельеф, венчающий свод законов царя Хаммурапи (1792 - 1750 гг. до н.э.) - знаменитый законодательный сборник, представляющий собой важнейший источник для изучения хозяйственного и общественного строя Вавилона. Рельеф этот высечен в верхней части диоритового столба, сплошь покрытого клинописным текстом, и изображает царя Хаммурапи, принимающего законы от бога солнца и правосудия Шамаша. Изображение царя в непосредственном общении с главным богом, вручающим земному владыке символы власти, имело очень важное для древневосточных деспотий содержание. Сцена такого вручения, или «инвеституры», наглядно выражала идею божественного происхождения царской власти. Возникшие еще в предшествующее время, эти сцены и много позднее, через две тысячи лет, в сасанидском искусстве все еще будут являться сюжетами большинства наскальных рельефов. На стеле Хаммурапи бог представлен сидящим на троне; царь стоит, принимая жезл и магический круг - символы власти. Фигура царя меньше фигуры бога, изображение преисполнено канонической скованности и торжественности. Мардук- в шумеро-аккадской мифологии верховное божество пантеона Вавилонии, верховный бог в Древней Месопотамии, бог-покровитель города Вавилона после 2024 г. до н. э. С развитием культа Бога Мардука в Вавилоне начало активно развиваться медицина, так же знаменитый символ медицины- змея обвивающая посох или сосуд- произошло от изображений Бога Мардука. Археологи обнаружили множество древних керамических изделий, а также некоторые предметы из золота и ювелирного искусства и даже небольшие образцы резьбы по слоновой кости. В Древнем Вавилоне возникла первая письменность- клинопись. Кли́нопись — наиболее ранняя из известных систем письма. Форму письма во многом определил писчий материал — глиняная табличка, на которой, пока глина ещё мягкая, деревянной палочкой для письма или заострённым тростником выдавливали знаки; отсюда и «клинообразные» штрихи. Впрочем, и сейчас, после обновления экспозиции, говорят сотрудники Пушкинского, многие ценные вещи, связанные с культурой древнего мира, находятся в запасниках. Их просто негде показывать – нет места. За сто лет коллекция музея выросла до 700 тысяч экспонатов, из них выставлено сегодня меньше 10 тысяч.

Саша Кузьмин

14 января 2023

+3

697

3 комментария

шумеры, музей им. а. с. пушкина, мосопотамия, древняя ассирия, древний вавилон

|