Новые записи

Кузьмин Саша

| Автор блога: | Саша Кузьмин |

| Все рубрики (968) |

| Картинные галереи (55) |

| Казань литературная. (34) |

| Путешествия. (91) |

| Казань научная. (22) |

| Музеи (105) |

| Парки. (8) |

| Конкурсы и олимпиады (104) |

| Архитектура Казани (32) |

| Мастер классы (15) |

| Памятники (44) |

| Походы в кинотеатр. (17) |

| Конкурсы чтецов (36) |

| Конкурсы вокала (34) |

| Москва (75) |

| Концертв (0) |

| Концерты (10) |

| Ремесла (8) |

|

Сегодня хочу рассказать ещё об одном русском народном промысле- Дымковской игрушке. Ды́мковская игру́шка — один из русских народных глиняных художественных промыслов. Возник в заречной слободе Дымково, ныне входящей в городскую черту Кирова. Возникновение игрушки связывают с весенним праздником вятской свистуньи. Промысел возник среди женского населения слободы Дымково. Лепились свистульки из глины в виде коней, баранов, козлов, уток и других животных. Их красили в разные яркие цвета. Позднее, когда праздник потерял своё значение, промысел не только сохранился, но и получил дальнейшее развитие. Для производства дымковской игрушки используется местная ярко-красная глина, тщательно перемешанная с мелким коричневым речным песком. Фигурки лепят по частям, отдельные детали собирают и долепливают, используя жидкую красную глину как связующий материал. Следы лепки заглаживают для придания изделию ровной поверхности. После полной просушки в течение от двух до пятидесяти дней и обжига при температуре 700—900 °C игрушки покрывают темперными белилами в два-три слоя (прежде побелку осуществляли мелом, разведённым на молоке). Раньше игрушки расписывали темперными красками, замешанными на яйце с квасом, используя вместо кистей палочки и перья. Расписанную игрушку вновь покрывали взбитым яйцом, что придавало блёклым анилиновым краскам блеск и яркость. Сегодня для росписи применяются анилиновые красители и мягкие колонковые кисти. Использование широкой гаммы цветов, в которой много красного, жёлтого, синего и зелёного придаёт дымковской игрушке особую яркость и нарядность. Строго геометрический орнамент строится по разнообразным композиционным схемам: клетки, полоски, круги, точки наносятся в различных сочетаниях. Завершают украшение игрушки-ромбики из потали или сусального золота, наклеенные поверх узора. Наиболее распространённые сюжеты: няньки с детьми, водоноски, бараны с золотыми рогами, индюшки, петухи, олени, молодые люди, скоморохи, барыни.

Саша Кузьмин

7 декабря 2023

+1

336

1 комментарий

ремесла, дымковская игрушка

|

|

В музее заповеднике "Царицино" представлен ещё один знаменитый русский промысел- Хохломская роспись. Хохлома́ — старинный русский народный промысел, появившийся в XVII веке в селе Хохлома (с XVIII века по 1929 год — центр Хохломской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии, с 1929 по 1936 год — Ковернинского района Нижегородской области РСФСР и Нижегородского (Горьковского) края и с 1936 по 1990 год — Горьковской области, ныне центр Хохломского сельсовета Ковернинского района Нижегородской области). Представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели, выполненную красными, зелёными и золотистыми тонами по чёрному фону. Предполагают, что хохломская роспись возникла в XVII веке на левом берегу Волги, в деревнях Большие и Малые Бездели, Мокушино, Шабоши, Глибино, Хрящи, Деревня Хохлома была крупным центром сбыта, куда свозили готовые изделия, оттуда и пошло название росписи. Так как ближайшей железнодорожной станцией от Ковернина была станция Семёнов, то этот вид росписи в начале XX века приобрёл там значительное развитие. Тем не менее родиной хохломы считается Ковернино, что отражено в утверждённом гербе района. На сегодня существует множество версий происхождения хохломской росписи, вот две наиболее распространённые: По наиболее распространённой версии, уникальный способ окраски деревянной посуды «под золото» в лесном Заволжье и само рождение промысла приписывалось старообрядцам. Ещё в давние времена среди жителей местных деревень, надёжно укрытых в глухомани лесов, значительную долю составляли старообрядцы, то есть люди, спасавшиеся от гонения за «старую веру». Среди переселившихся на нижегородскую землю старообрядцев было немало иконописцев, мастеров книжной миниатюры. Они привезли с собой древние иконы и рукописные книги, принесли тонкое живописное мастерство, каллиграфию свободного кистевого письма и образцы богатейшего растительного орнамента. В свою очередь местные мастера отменно владели токарным делом, передавали из поколения в поколение навыки изготовления посудных форм, искусство объёмной резьбы. На рубеже XVII—XVIII столетий лесное Заволжье стало настоящей художественной сокровищницей. Искусство Хохломы унаследовало от заволжских мастеров «классические формы» токарной посуды, пластику резных форм ковшей, ложек, а от иконописцев — живописную культуру, мастерство «тонкой кисти» и, что не менее важно, секрет изготовления «золотой» посуды без применения золота. |

|

В музее усадьбе Царицино широко представлены основные ремёсла России. И сейчас я, хочу рассказать про гжельскую роспись. Гжель — русский народный промысел, вид русской народной росписи, относящийся к бело-голубой керамике, а также один из традиционных российских центров производства керамики. Более широкое значение названия «Гжель», являющееся правильным с исторической и культурной точки зрения, — это обширный район, состоящий из 27 деревень, объединённых в «Гжельский куст». «Гжельский куст» расположен примерно в 60 километрах от Москвы по железнодорожной линии Москва — Муром — Казань. Сейчас «Гжельский куст» входит в Раменский городской округ Московской области, Россия Название Гжель имеет балтийское происхождение, вследствие чего наиболее близкие ему топонимические параллели находятся на западе, в области балтийской гидронимии. Так, в левобережье верхнего Приднепровья имеется река Агжелка, она же Гжелка, Гжолка, Гжелька; в Смоленской области близко к рассматриваемому названию река Гжать (правый приток Вазузы), а название её притока Кзелка сопоставимо с Кжеля, наиболее ранней формой названия села Гжель Издавна деревня Гжель славилась своими глинами. Широкая добыча разных сортов глины велась здесь с середины XVII века. В 1663 году царь Алексей Михайлович издал указ «во Гжельской волости для аптекарских и алхимических сосудов прислать глины, которая годится к аптекарским сосудам». Тогда же для аптекарского приказа было доставлено в Москву 15 возов глины из Гжельской волости и «повелено держать ту глину на аптекарские дела: и впредь тое глину изо Гжельской волости указал государь имать и возить тое же волости крестьянам, како же глина в Аптекарьский приказ надобна будет». В 1812 году Гжельская волость была целиком приписана к Аптекарскому приказу «для алхимической посуды». До середины XVIII века Гжель делала обычную для того времени гончарную посуду, изготавливала кирпич, гончарные трубы, изразцы, а также примитивные детские игрушки, снабжая ими Москву. Полагают, что количество выпускаемых тогда игрушек должно было исчисляться сотнями тысяч штук в год. Гжельские мастера разработали эмаль тёплого оттенка, которой покрывали глиняные изделия[1]. К 1812 году в Гжели насчитывается 25 заводов, выпускающих посуду. Среди них самыми популярными были заводы Ермила Иванова и Лаптевых в деревне Кузяево. По подписям на оставшихся изделиях известны мастера Никифор Семёнович Гусятников, Иван Никифорович Срослей, Иван Иванович Кокун. Кроме посуды, делали игрушки в виде птиц и зверей и декоративные статуэтки на темы из русского быта. Блестящие белые лошадки, всадники, птички, куклы, миниатюрная посуда расписывались лиловой, жёлтой, синей и коричневой красками в своеобразном народном стиле. Краски наносились кистью. Мотивами этой росписи являлись декоративные цветы, листья, травы. После 1802 года, когда была найдена светлая серая глина близ деревни Минино, в Гжели возникло производство полуфаянса, из которого во множестве делали квасники, кувшины и кумганы. Со второй половины 20-х годов XIX века многие изделия расписывали только синей краской, которую получали из окиси кобальта. Отсюда название «синий кобальт», по которому узнаются гжельские изделия. Эта особенность обусловлена тем, что окись кобальта — единственная краска, которая выдерживает (не выгорает) высокие температуры обжига. Роспись осуществляли в основном подглазурно, при таком способе рисунок слегка расплывается при повторном глазуровании поверх росписи и обжиге. Это также характерная черта искусства Гжели, сближающая его со знаменитыми фаянсами голландского Делфта. |

|

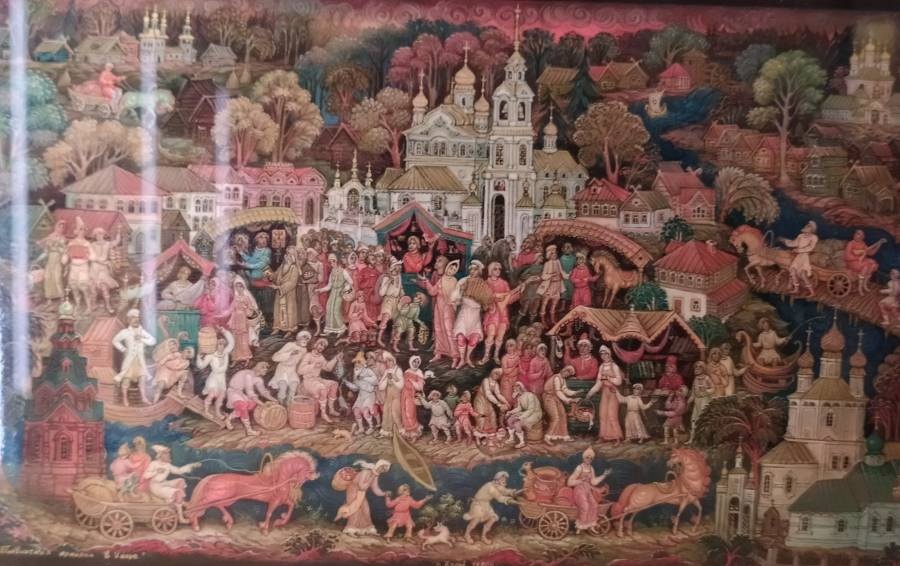

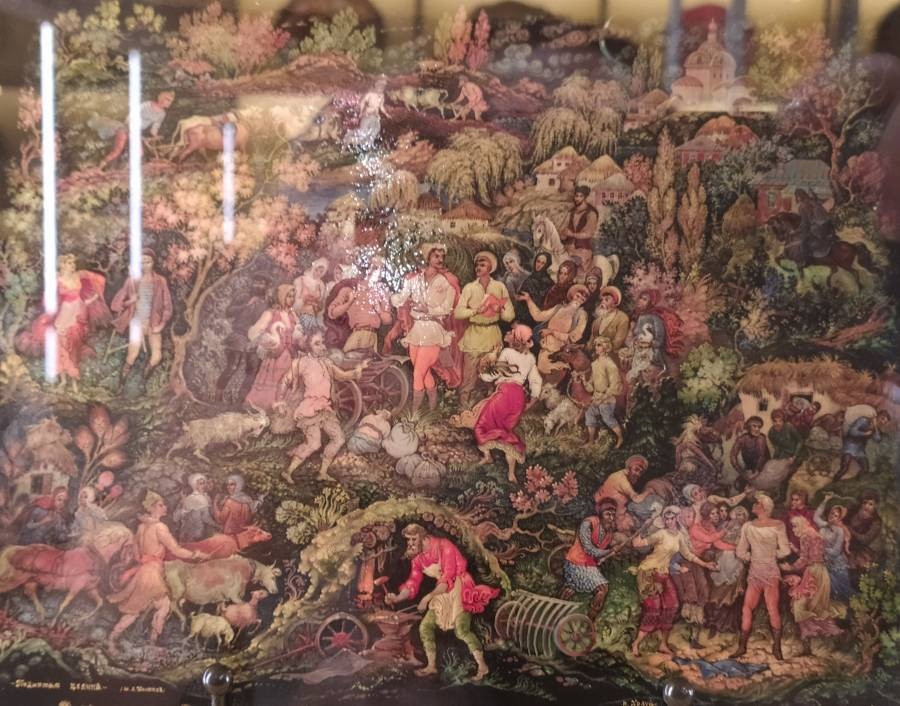

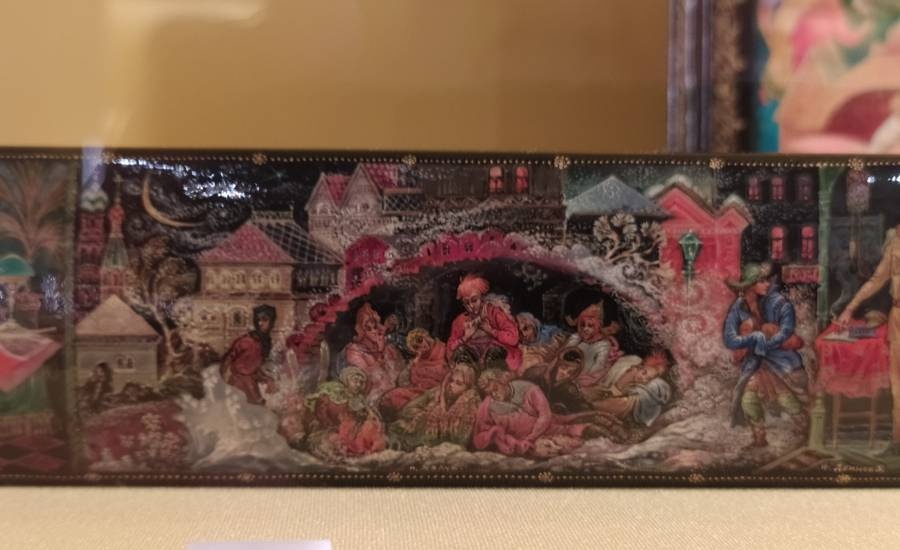

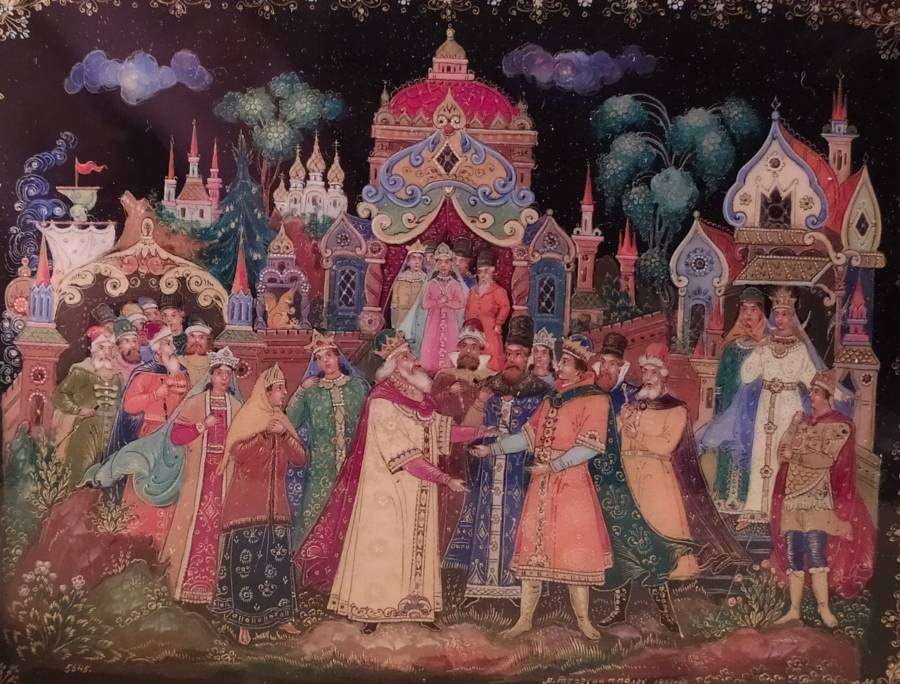

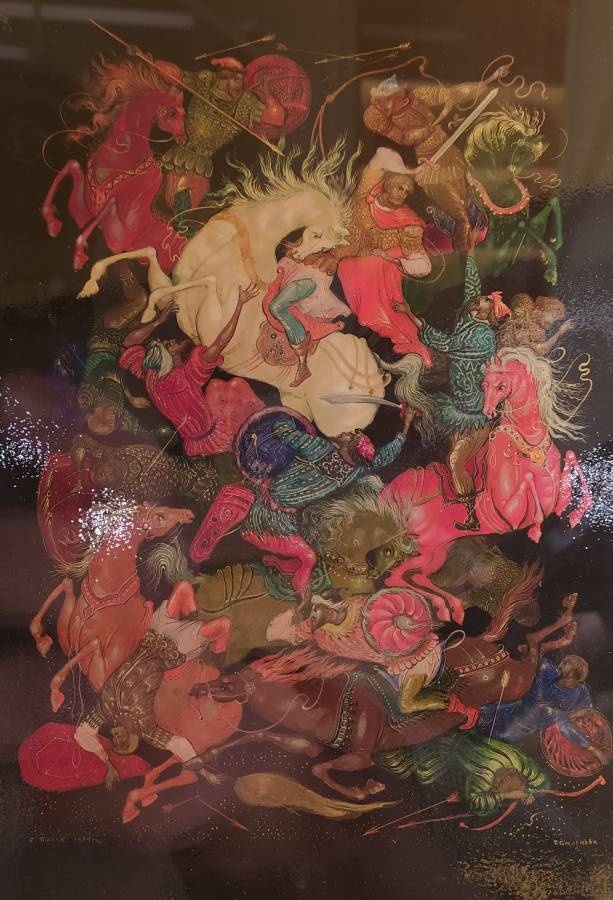

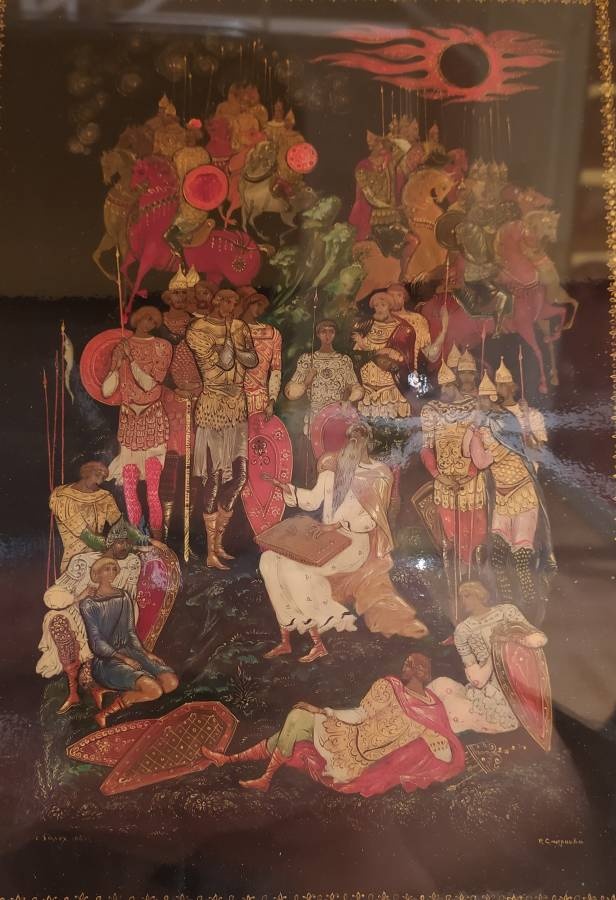

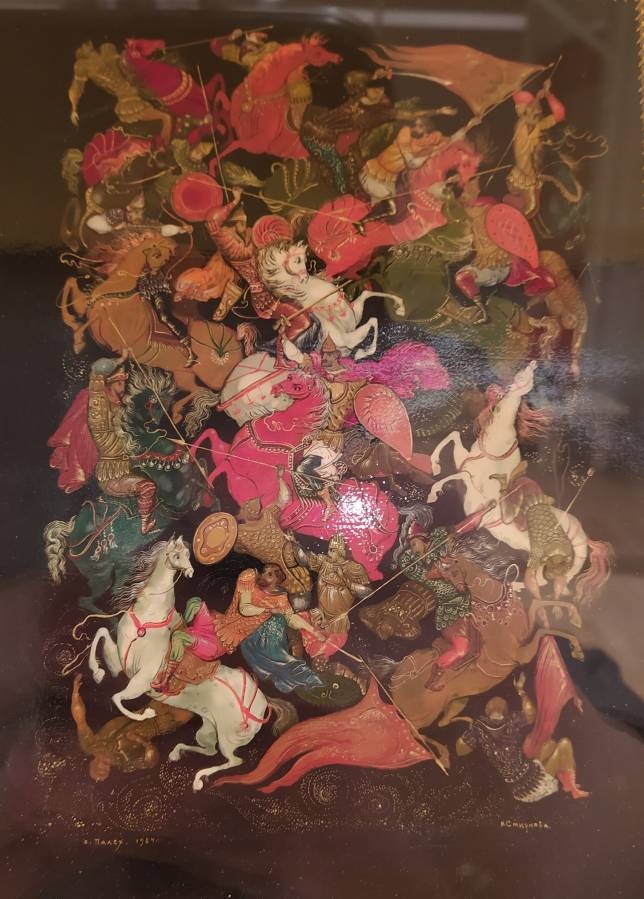

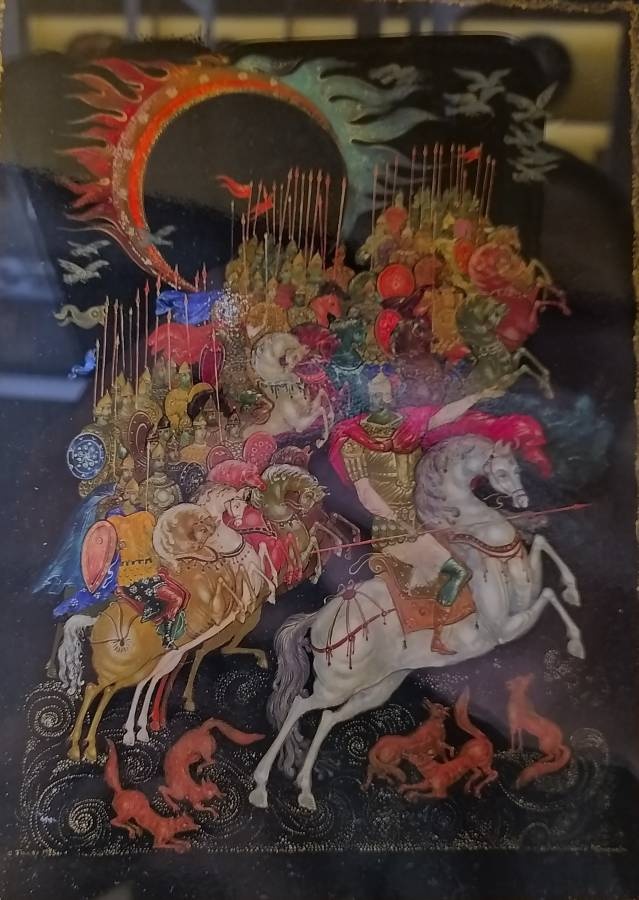

В музее Царицино в Большом дворце идёт выставка лаковой палехской миниатюры. Па́лехская миниатю́ра — русский народный художественный промысел, развившийся в посёлке Палех Вязниковского уезда Владимирской губернии (ныне Палехский район Ивановской области). Лаковая миниатюра исполняется темперой на папье-маше. Обычно расписываются шкатулки, ларцы, кубышки, брошки, картины, пепельницы, заколки для галстука, игольницы и прочее. Палех ещё с допетровских времён славился своими иконописцами (наряду с Мстёрой и Холуем). Наибольшего расцвета палехское иконописание достигло в XVIII — начале XIX века. Местный стиль сложился под влиянием московской, новгородской, строгановской и ярославской школ. Кроме иконописи, палешане занимались монументальной живописью, участвуя в росписи и реставрации церквей и соборов, в том числе Грановитой палаты Московского Кремля, храмов Троице-Сергиевой лавры, Новодевичьего монастыря. После революции 1917 года художники Палеха были вынуждены искать новые формы реализации своего творческого потенциала. В 1918 году художники создали Палехскую художественную декоративную артель, которая занималась росписью по дереву. Родоначальниками палехского стиля являются Иван Голиков и Александр Глазунов, в московской мастерской которого Иван Голиков написал первую работу в так называемом палехском стиле. Палешане познакомились с новым материалом папье-маше, являвшимся на протяжении века основой для лаковой миниатюры Федоскина. Мастера освоили новый материал, перенеся на него традиционную для древнерусской иконы технологию темперной живописи и условную стилистику изображения. Впервые палехские миниатюры на папье-маше, выполненные по заказу Кустарного музея, были представлены на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в 1923 году, где были удостоены диплома 2-й степени. 5 декабря 1924 года семеро палехских художников Иван Голиков, Иван Маркичев, Иван Баканов, Иван Зубков, Александр Зубков, Александр Котухин, В. В. Котухин объединились в «Артель древней живописи». Позднее к ним присоединились художники Иван Вакуров, Дмитрий Буторин, Николай Зиновьев. В 1925 году палехские миниатюры экспонировались на Всемирной выставке в Париже. Союз художников Палеха возник в 1932 году. В 1935 году артель преобразована в Товарищество художников Палеха, в 1954 году образовались Палехские художественно-производственные мастерские Художественного фонда СССР. |

|

Во дворце Алексея Михайловича Романова в Коломенском большое количество подлинной резной деревянной мебели, как европейской, так и русской работы. Частные интерьеры эпохи барокко отличались необычайной торжественностью и пышностью. Это впечатление рождалось в первый же миг, едва входящий попадал в вестибюль здания с парадной центральной лестницей. Барокко с его стремлением к единству ансамбля, прежде всего дворцового, дало большое разнообразие типов и форм мебели. Мебель усиливала великолепие барочного интерьера, становилась всё более разнообразной и изощрённо оформленной. Пышные динамические формы архитектуры, перегруженные лепкой, живописью, позолотой, нашли своеобразное отражение и в мебельной моде. Предметы обстановки теперь стали внушительными по объёму, очень сложными по форме, обильно украшенными, имеющими разнообразные шаблоны карнизов. Весомую роль в декоре стали играть скульптурная резьба, металлические накладки из бронзы, меди, серебра, а также красочная мозаика, интарсия, лепка, витые колонны, подчеркивающие текучесть формы, в отличие от спокойных и четких линий Ренессанса. В моду повсеместно входит мягкая мебель – табуреты , стулья, кресла, диваны с мягкими сиденьями, спинками, подлокотниками, обитые красивыми дорогими тканями – бархатом, штофом, гобеленом, испанской тиснёной кожей из Кордовы, глазетом (ткань с вплетениями золотых и серебряных нитей). Гобелены для мебели были штучной тканью с рисунком, специально скомпонованным по форме сидений и спинок. Рисунки гобеленов состояли из сложных композиций с цветами, птицами, растениями, животными, музыкальными атрибутами, перевитыми гирляндами и лентами. В покоях царицы можно увидеть шедевры русского искусства резьбы по дереву. |

|

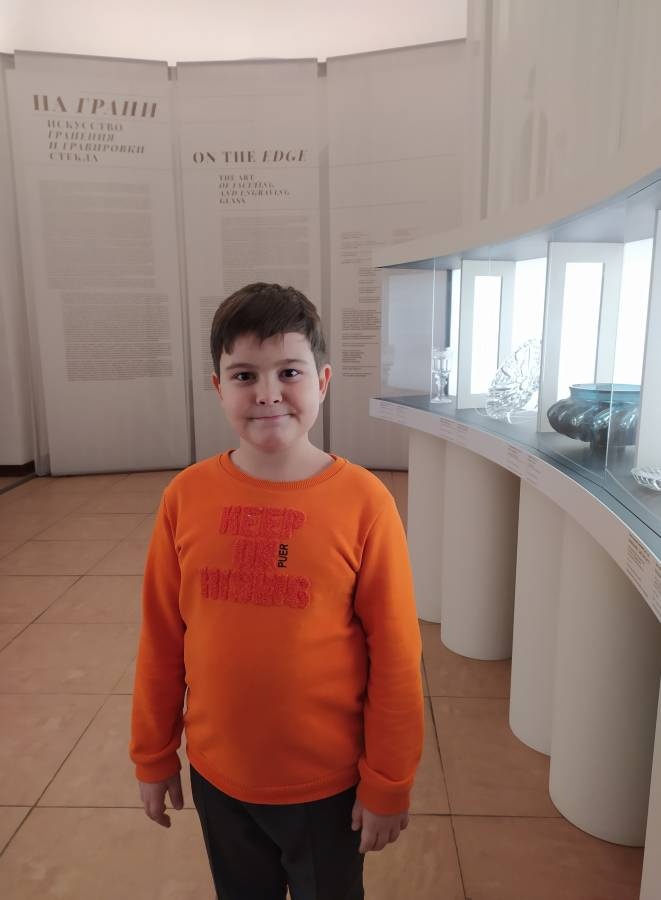

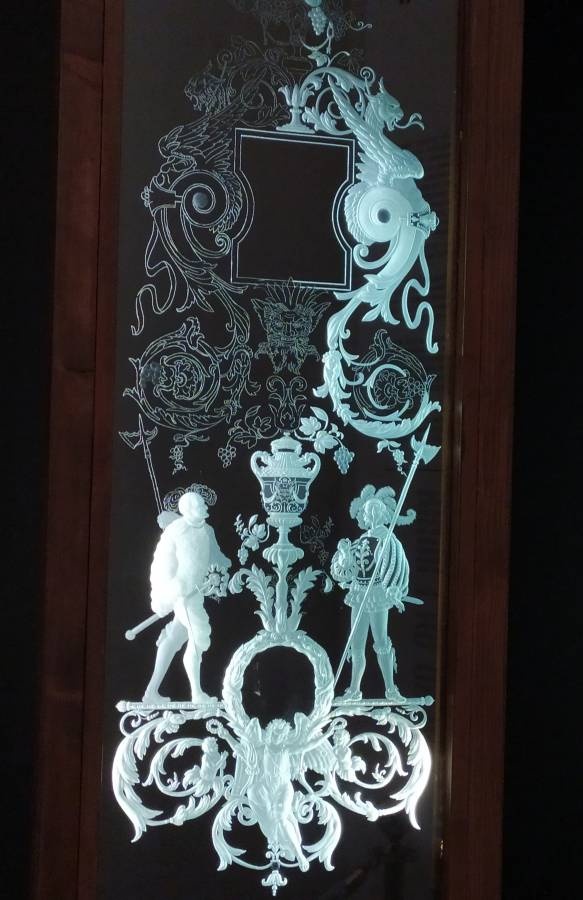

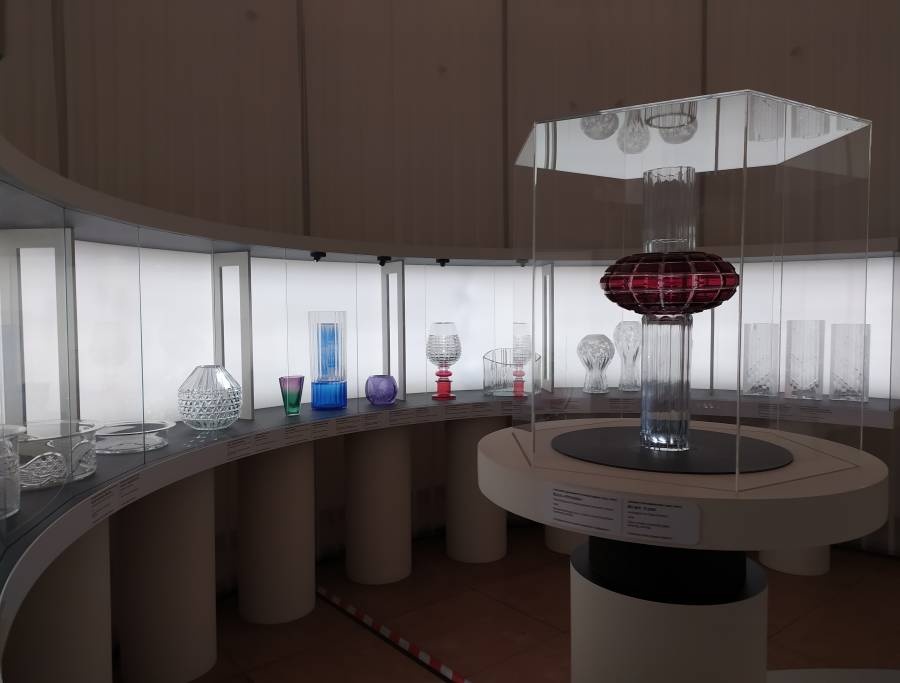

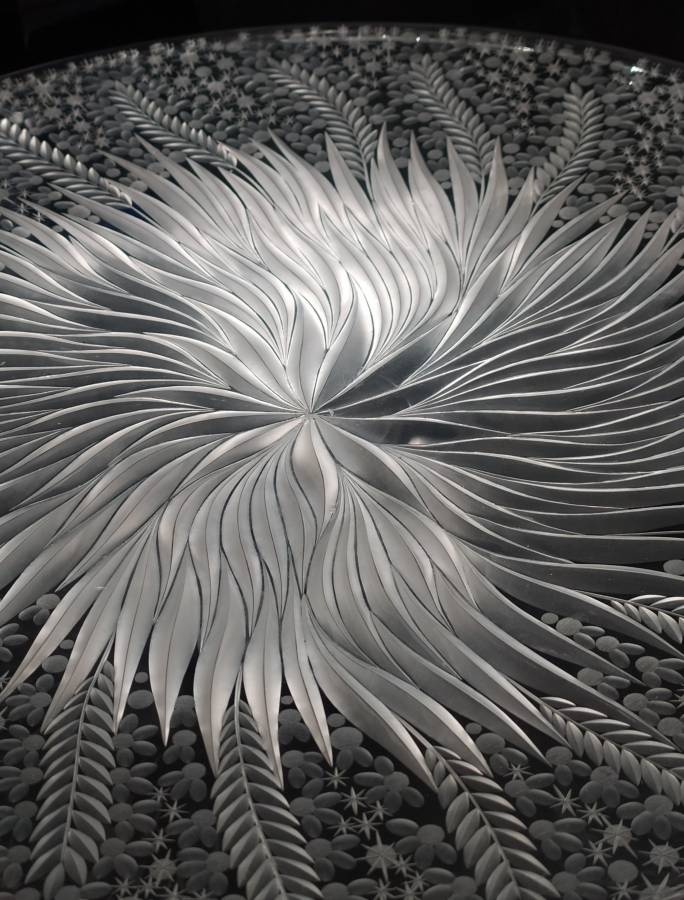

В Хлебном доме музея- усадьбы Царицино проходит выставка об истории промышленного стеклоделия в России, его развитии и бурном росте в ХХ веке. В экспозиции – более 200 предметов, многие из которых впервые покидают фондохранилище, чтобы стать частью большого выставочного проекта. «На выставке мы представим предметы XX века, созданные в техниках гранения и гравировки – пожалуй, главных способах работы со стеклом и хрусталём, которые используют художники, – говорит генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина. – Одним из участников выставки стал Гусевской хрустальный завод им. Акима Мальцова, продолжающий работать в наше время». У стекольного производства в России удивительная и трагическая история. Не раз оно, едва получив развитие, разрушалось. Археологические находки подтверждают, что стекольное дело в Москве существовало уже в X–XII веках; есть свидетельства, что в те времена уже использовалось оконное стекло. Однако монгольское нашествие, раздробленность и общий упадок прервали историю отечественного стекла. В 1635 году по жалованной грамоте царя Михаила Федоровича шведом Елисеем Койетом было создано «скляничное дело» для нужд Аптекарского приказа. В 1668 году появился казенный завод в Измайлове, который обслуживал нужды царского двора, выпуская высокохудожественные изделия, и в 1751-м уже стал полноценным производством. До революционных событий 1917 года стеклоделие в России развивалось своим чередом. Продукция Императорского стекольного завода была известна во всем мире, но из-за дороговизны была доступна немногим. К концу XIX столетия мировую известность обрели и мальцовские заводы, благодаря изощренному декору изделий, так называемой «мальцовской гранью». Октябрьская революция и последовавшая за ней индустриализация свела на нет все эти успехи. «Фактически история художественно стекла в России XX века – это история заново», – говорят кураторы выставки. Было создано управление стекольной промышленности «Главстекло», велось строительство заводов, открылся экспериментальный цех на базе Деминской зеркальной фабрики в Ленинграде под руководством скульптора Веры Мухиной – всё это привело к тому, что уже в 1960-е годы советские художники-стекольщики стали триумфаторами многочисленных международных конкурсов и ярмарок. Потом случился распад СССР, кризисы 1990- и 2000-х, которые большинство производств художественного стекла просто не смогли пережить. Сейчас в России из самых дорогих стекольных производств, хрустальных, работает всего один завод – Гусевской хрустальный завод им. Акима Мальцова. |

|

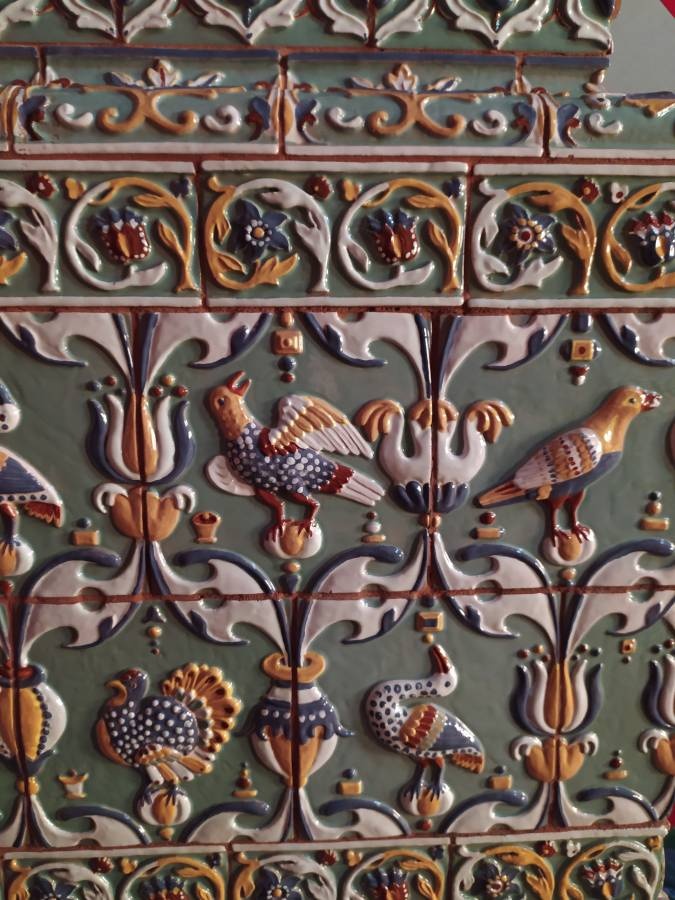

Изразцовые печи- это то, ради чего мы приехали в Коломенское. Во дворце нет ни одной одинаковой печи! В музее-заповеднике Коломенское, в экспозиции «Дворец царя Алексея Михайловича. Историко-художественная реконструкция» в Задних сенях Хором царя Алексея Михайловича, открылся музейный проект «Печные изразцы Дворца царя Алексея Михайловича». Музейный проект представляет подлинные печные изразцы из интерьеров дворца царя Алексея Михайловича, которые были найдены при проведении археологических раскопок на Государевом дворе в Коломенском. Печные изразцы из археологической коллекции Московского государственного объединенного музея-заповедника уникальны. Это редчайшие подлинные артефакты второй половины XVII века, позволяющие вживую увидеть и представить очень важную часть интерьеров царской резиденции. В условиях русской зимы дворец должен был хорошо отапливаться, поэтому печи были непременным элементом убранства не только дворца, но и любого древнерусского дома. Печи в Коломенском дворце были прямоугольные или круглые, на мужской половине прямоугольные, на женской- круглые, сложных архитектурных форм, украшенные зелеными или многоцветными поливными изразцами. Печь представляла собой настоящее архитектурное сооружение, объемы которого разделяли на ярусы, сужающиеся кверху. Переходы от одного яруса к другому оформлялись профилированными изразцами – карнизными, поясковыми, валиками. Мощное «тело» печи ставили на фигурные столбики-ножки, соединенные изразцами-подзорами. Верх печи украшал ряд изящных городков. Разнообразие форм печных изразцов позволяло проявлять фантазию при их декорировании. Их поверхность могла образовывать изысканный ковровый рисунок или содержать символический сюжет. Сидящие на ветках и плодах заморские птицы, вазы с букетами экзотических цветов, двуглавые орлы, сложные фигурные обрамления превращали печь в подлинное украшение помещения. Большинство печей дворца были ценинными, то есть покрытые изразцами с цветными эмалями. В царских покоях находились девять ценинных, шесть круглых и одна «образчатая» (фигурная) печь. В проводных керамических трубах не было топок, а лишь «комен (камин) с закрышкой». Дворец отапливали из нижних помещений, подклетов, где соединялись все проводные трубы, по которым нагретый воздух подавался наверх, в царские покои. Изразцы, из которых складывали печи царского дворца, изготовлялись в Гончарной слободе Москвы (современная Гончарная улица). Они отличались ярким, красочным и разнообразным орнаментом. Особо любимыми во второй половине XVII века были зеленые (муравленые) изразцы, как правило, украшенные. Отсутствие многоцветия с лихвой восполняет орнаменты и яркий блеск зеленой глазури. |

|

На выставке "В лесу росла игрушка" в музее-усадьбе Царицино познакомился с Богородской деревянной игрушкой. Богородская игрушка – это скульптура или фигурка, вырезанная при помощи специального ножа из пластичных пород дерева (вяз, бук, дуб, ясень). Богородскую игрушку полюбили как и в России, так и за рубежом. До сих пор мы в восторге от миниатюрных двигающихся фигурок из дерева. Русский народный промысел зародился в XVI-XVII веках в поселке Богородское, который на тот момент принадлежал Троице-Сергиеву монастырю, а сельчане, проживающие в нем, являлись монастырскими крепостными. Кто первый положил начало художественному ремеслу точно неизвестно, но в народе существует несколько приданий. Первое гласит, что в одной бедной семье мать решила порадовать своих ребятишек, вырезала из полешка необычную фигурку и окрестила ее «Аука», что значило лесной дух. Дети поиграли с деревяшкой, да и забросили за печь, а отец достал ее, и решил взять с собой на базар, чтобы показать торговым людям. Лавочникам так понравилась игрушка, что они наказали крестьянину привезти им еще несколько экземпляров. С той поры и началась резьба удивительной Богородской игрушки. другом предании говориться о жителе Сергиева Посада, который вырезал из липовой чурки куклу, да и показал ее местному купцу, а тот, куклу у крестьянина купил и выставил ее в своей лавке. Деревянная фигурка и дня не простояла на витрине, приобрели ее с большой выгодой для купца, и тогда торговец заказал мастеру целую партию забавных игрушек. В конечном итоге, купцы из Европы приобретали эти произведения искусства у крестьян, отдавая за них немалые деньги. Для жителей Сергиева Посада и соседних деревень продажа Богородских игрушек стала одним из важнейших источников заработка. Особенность игрушек – плавность деталей и отсутствие острых элементов, которые способны поранить ребёнка. Благодаря этому, русская народная богородская игрушка заслужила признание на внутреннем и даже международном рынке. Технология богородской резьбы, помимо простых людей, использовалась и прославившимися на Руси скульпторами, которые создавали гораздо более масштабные, но всё равно не менее любопытные произведения. Ярким примером является скульптура «Медведь на тройке». Такие работы и сегодня считаются одними из самых дорогих на рынке. |