Вокруг столько интересного!

| Автор блога: | Ясмина Даукаева |

| Все рубрики (608) |

| Театр (61) |

| Выставки, музеи (177) |

| Фестивали (21) |

| Цирк (5) |

| Концерты (24) |

| Кино (22) |

| Мастер-классы (24) |

|

В Национальной библиотеке Республики Татарстан открылась выставка «Свойство переходности», проводимая совместно с Belova Art Gallery.

Belova Art Gallery - галерея современного искусства в городе Казань. Это выставочное пространство в центре города и онлайн магазин с продажей произведений искусства. Галерея основана в 2020 году и в настоящее время представляет собой многофункциональный "организм", который включает в себя: выставочное пространство со сменными экспозициями, детскую и взрослую школу искусств, просветительские проекты и лекции, а также архивный фонд с современным искусством. На выставке «Свойство переходности» можно увидеть 15 работ актуальных казанских художников, работающих в жанре живописи, графики и объекта. Свои работы на выставке представили: Катерина Конюхова, Тимофей Зверко, Стася Ибрагим, Елена Хайруллина-Волкова, Варя Обшивалкина, Иван Урбан, Лилия Косолапова, Оля Душкина, Ирина Сафиуллина, Саша Шардак и Алексей Белов. Каждая работа обладает своим особым темпераментом и тональностью и выражает переходное настроение или состояние самого автора.

Ясмина Даукаева

17 апреля 2023

+9

390

14 комментариев

свойство переходности, национальная библиотека республики татарстан, выставка

|

|

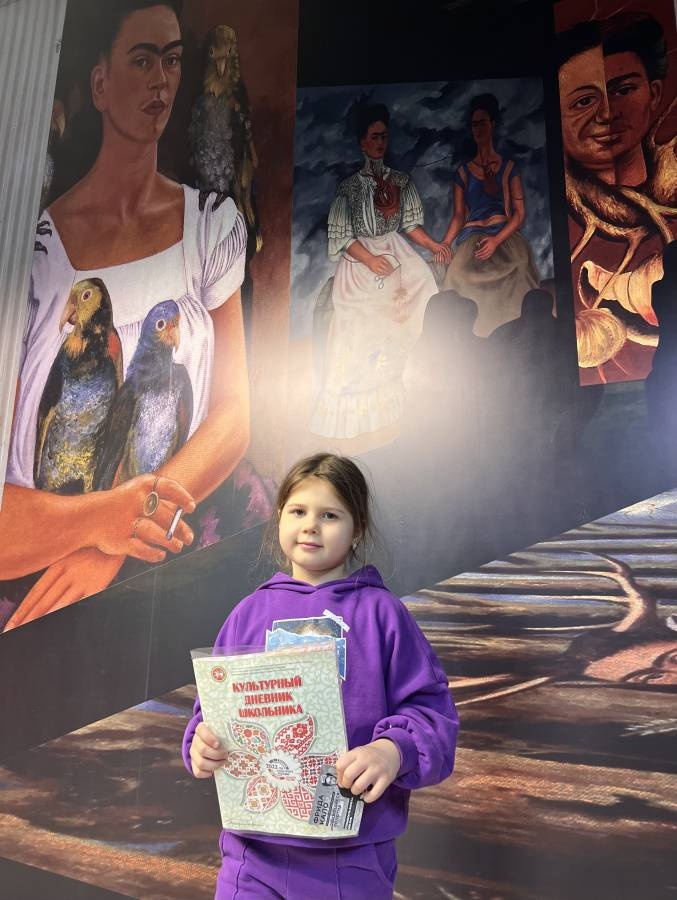

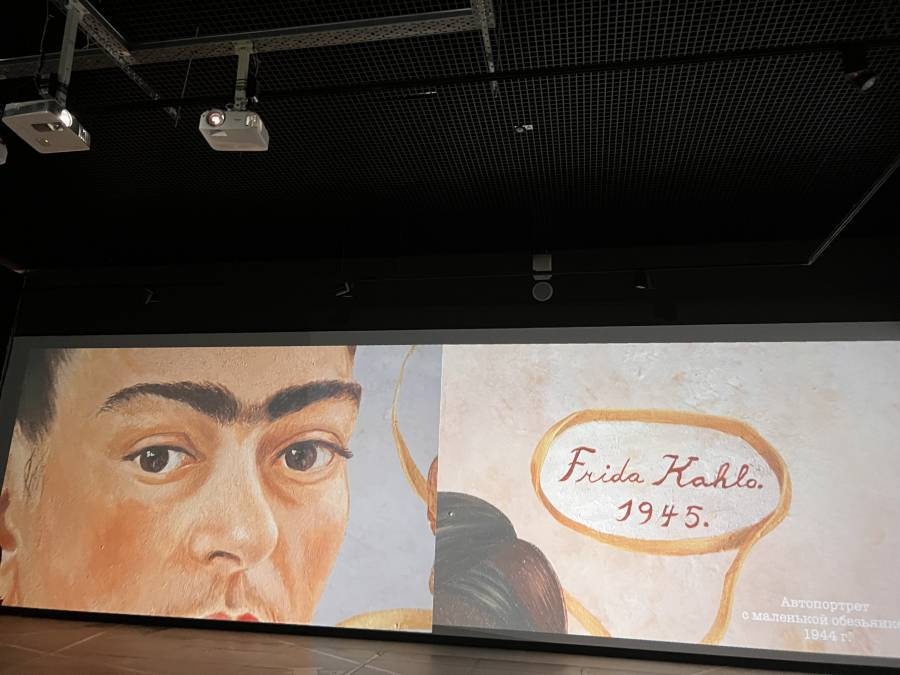

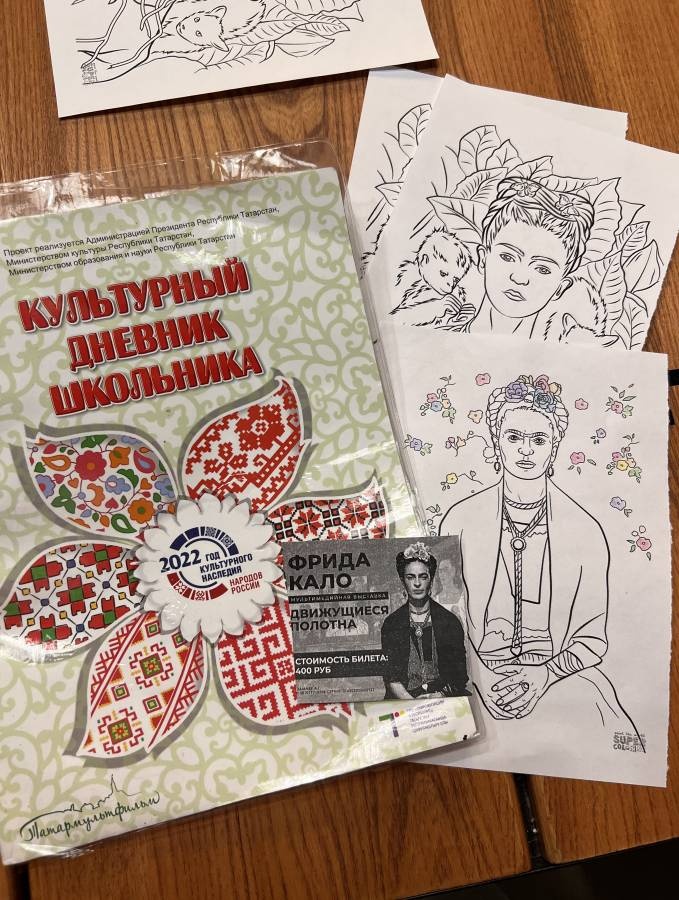

31 марта мы с мамой ходили на мультимедийную выставку «Фрида Кало» в ТЦ Мега.

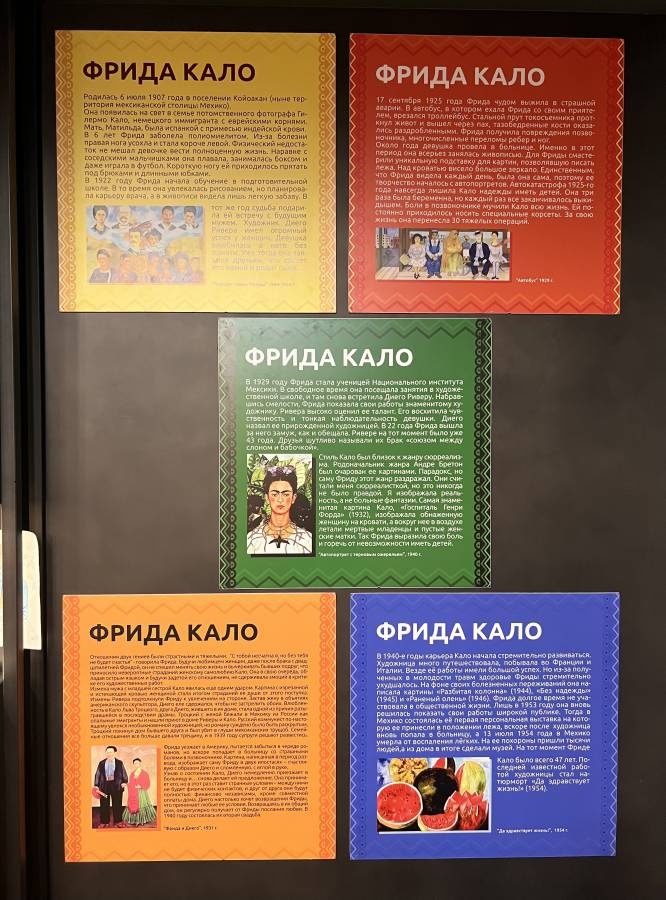

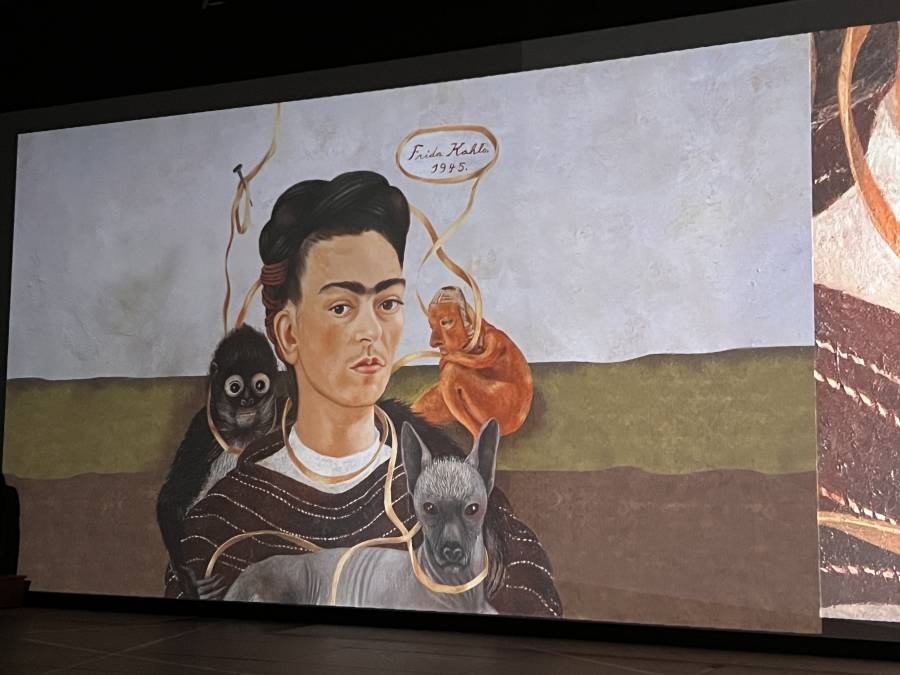

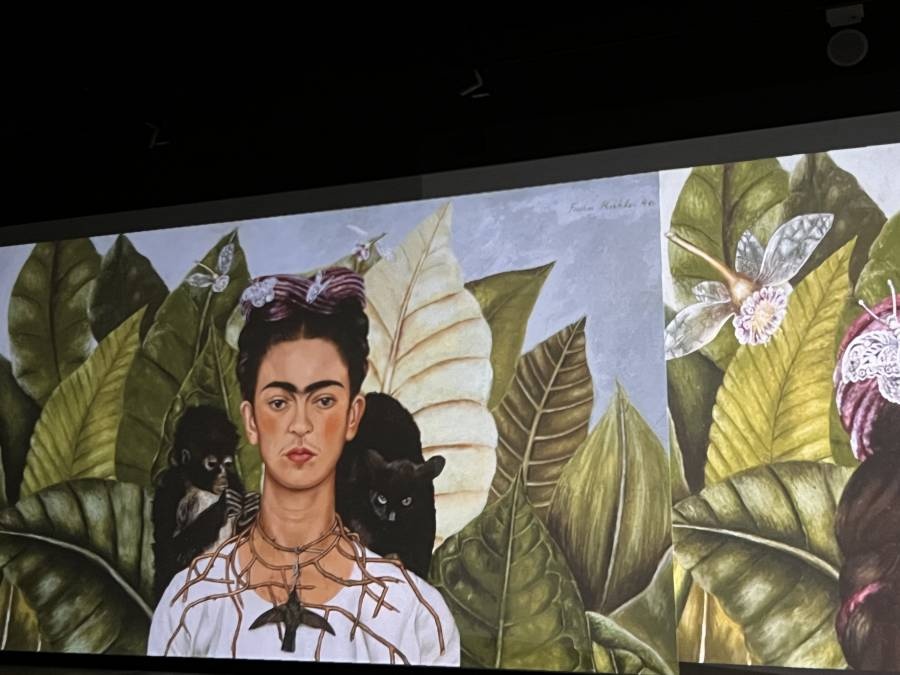

На этой выставке картины Фриды Кало оживают на огромных экранах со всех четырёх сторон и можно в деталях рассмотреть любой фрагмент картины. Сопровождается анимация произведениями национальной мексиканской музыки и получается очень атмосферно. Фрида Кало родилась 6 июля 1907 года в Койоакане, пригороде Мехико. В 6 лет Фрида заболела полиомиелитом, после болезни на всю жизнь осталась хромота, а её правая нога усохла и стала короче левой (что Кало всю жизнь скрывала под длинными юбками). Но физический недостаток не мешал девочке вести полноценную жизнь - наравне с соседскими мальчишками она плавала, занималась боксом и даже играла в футбол. Столь ранний опыт борьбы за право полноценной жизни закалил характер Фриды. В 15 лет она поступила в «Препараторию» (Национальную подготовительную школу), одну из лучших школ Мексики, с целью изучать медицину. Из 2000 учащихся в этой школе было всего 35 женщин. Но в 18 лет Фрида попала в тяжёлую аварию. Автобус, на котором она ехала, столкнулся с трамваем. Фрида получила серьёзные травмы и целый год была прикована к кровати, а проблемы со здоровьем остались на всю жизнь. Чтобы хоть как-то скрасить долгое пребывание в больнице, отец принёс ей в палату краски с бумагой. Для Фриды сделали специальный подрамник, позволявший писать лёжа. Под балдахином кровати прикрепили большое зеркало, чтобы она могла видеть себя. Первой картиной был автопортрет, что навсегда определило основное направление её творчества: «Я пишу себя, потому что много времени провожу в одиночестве и потому что являюсь той темой, которую знаю лучше всего». Впоследствии Фриде пришлось перенести более 30 операций, месяцами не выходя из больниц. Из-за своего слабого здоровья Фрида всегда так или иначе думала о смерти и именно о ней и о своей боли она писала картины. Но несмотря на свою тяжёлую судьбу и болезнь, она не утратила свой бунтарский дух, любовь к искусству и желание творить. В работах Фриды Кало очень сильно заметно влияние народного мексиканского искусства, культуры доколумбовых цивилизаций Америки. Художественный стиль Фриды Кало иногда характеризуют как наивное искусство или фолк-арт. Фрида Кало - самая известная в мире мексиканка и художница. О ней написано множество книг и снято много фильмов, а ещё в её честь назван даже астероид. |

|

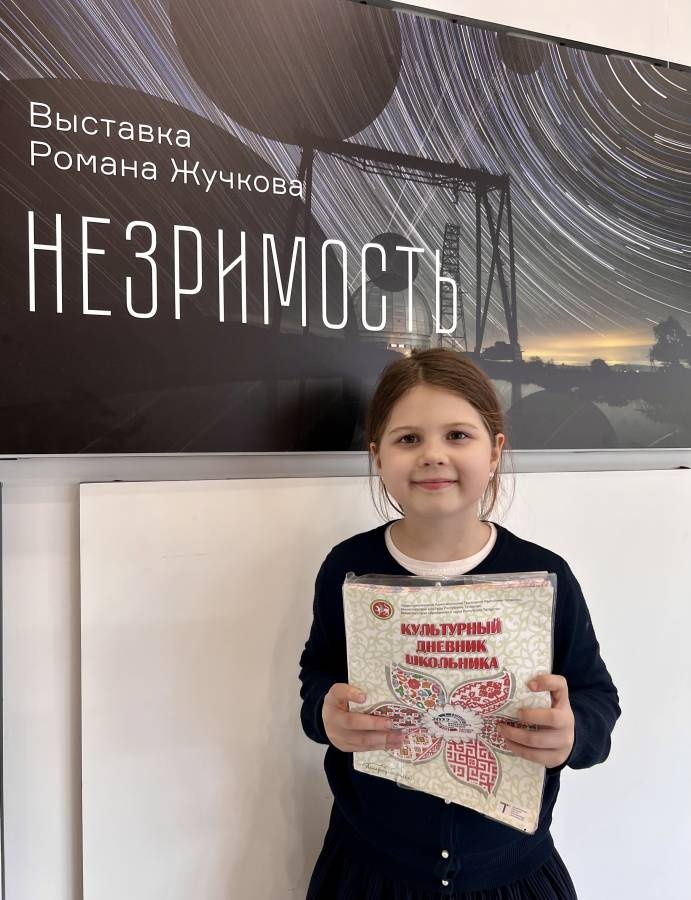

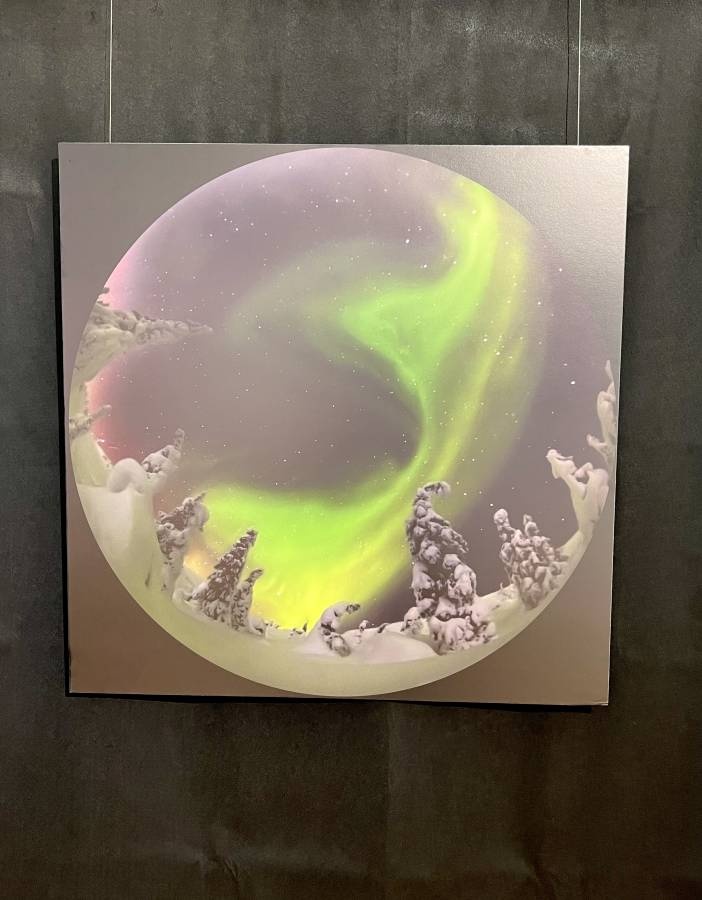

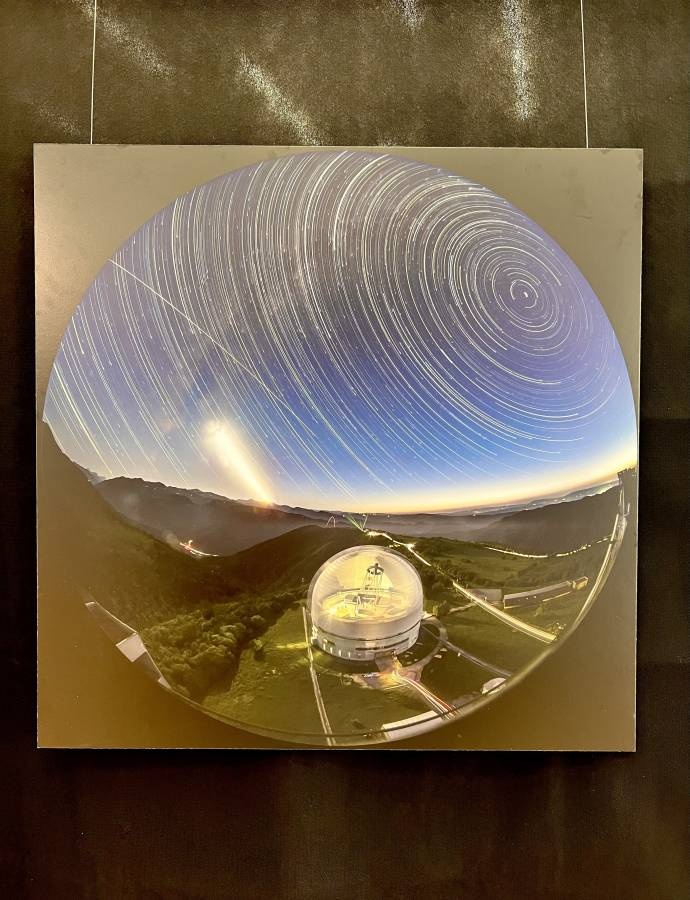

Сегодня, в День космонавтики, я посетила выставку астрофотографии "Незримость", которая проходит в Культурном центре "Московский".

Автор выставки — Роман Жучков, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры астрономии и космической геодезии Казанского федерального университета, фотограф. Астрофотография — это точка, в которой сходятся физика и лирика, а романтизированный космос становится ближе и доступнее. Кадры, представленные на выставке, дают возможность увидеть то, что скрыто от человеческого глаза, примерить на себя линзы ночного видения. Выставка «Незримость» состоит из 28 снимков, часть из которых выполнена при помощи сверхширокоугольного объектива типа «рыбий глаз». Это круглые снимки, теперь я знаю, как они получаются  За красотой таких снимков лежит технически продуманный процесс съёмки, кропотливый и требующий определённых знаний и сноровки. Время получения кадра может быть от десятков минут до десятка часов, а результат можно оценить только после обработки снимков. Но зато выглядят такие снимки очень эффектно и даже фантастически.

Ясмина Даукаева

12 апреля 2023

+6

464

4 комментария

незримость, кц «московский», день космонавтики, день, выставка астрофотографии

|

|

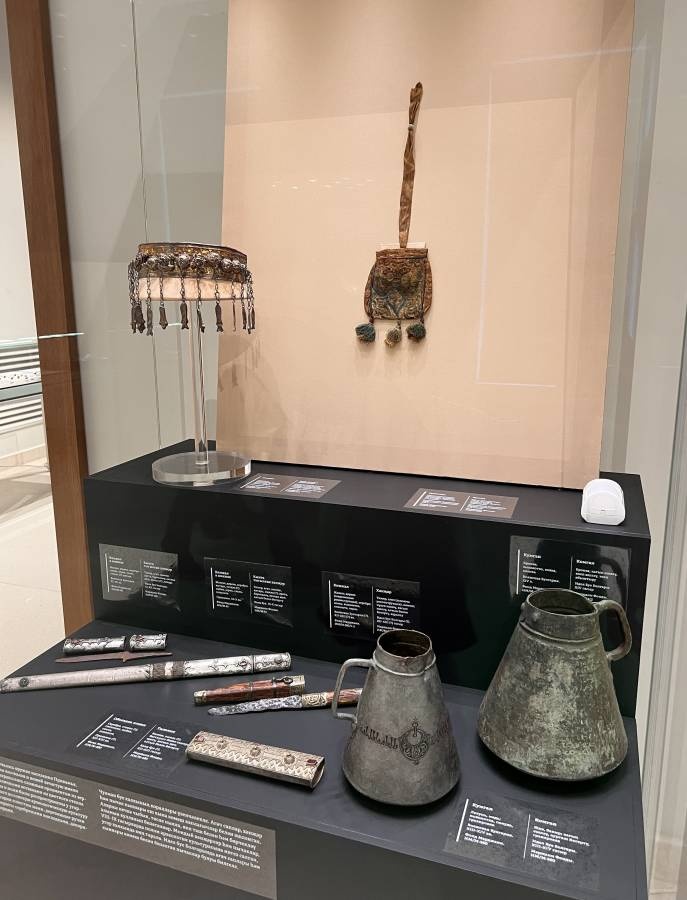

В Выставочных залах Присутственных мест проходит выставка «Серебро за меха», на которой представлено 142 уникальных экспоната, в том числе из собрания Государственного Эрмитажа.

Мероприятие проходит в рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Утверждение ислама в качестве государственной религии сопровождалось бурным развитием трансконтинентальной меховой торговли, в которой Волжской Булгарии отводилась едва ли не главная посредническая роль. При этом торговый путь через Волгу и Каму (по этим рекам меха, добытые в землях финно-угорских народов, проникали на рынки азиатских и европейских стран и часто обменивались на изделия из серебра) сложился много раньше. Ряд экспонатов выставки демонстрирует начальные этапы торговли «серебром за меха», относящиеся ко времени тюркских каганатов. Здесь же можно увидеть шедевры средневековой торевтики и ювелирного искусства, сосуды из собрания Государственного Эрмитажа и средневековое художественное серебро из коллекции Фонда Марджани. Ряд экспонатов представляет высочайшую культурно-историческую ценность, по праву считаясь памятниками декоративно-прикладного искусства средневековой Евразии. Экспонаты выставки демонстрируют переплетение художественных традиций разных народов внутри орбиты всего исламского мира. Идеи и художественные традиции мастеров, живших в эпоху «серебряно-мехового пути» нашли своё воплощение не только в благородных металлах, но и в тканях, парадной керамике, бытовых предметах, которые тоже представлены на выставке. Кроме этого, экспозицию дополняют произведения изобразительного искусства из собрания Фонда Марджани, воссоздающие сюжетику и атмосферу торгового пути.

Ясмина Даукаева

11 апреля 2023

+6

354

6 комментариев

серебро за меха, присутственные места, выставка

|

|

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ проходит выставка «Петр Сперанский. «Архитектор» татарского театра»

Сперанский (Сенников) Петр Тихонович (20.12.1890 - 13.12.1964), родился в Казани. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1945), народный художник ТАССР (1948); награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Петр Тихонович Сперанский вошёл в историю отечественного искусства как классик советской татарской сценографии. Его вклад в развитие театрального искусства неоценим: более трехсот спектаклей русской, татарской и западной классики, опер и балетов было оформлено мастером за полвека творческой деятельности. Как педагог он за 35 лет воспитал два поколения театральных художников Поволжья, в первую очередь для татарского театра. Первым собрал и издал альбомы татарского народного орнамента (1948, 1953). Став главным художником Татарского академического театра в 1924 г., за три десятилетия интенсивной работы оформил 62 спектакля. Уже с первых лет работы Петр Тихонович утвердил новый тип реалистической декорации - декорацию архитектурную. В его эскизах привлекает великолепный акцент архитектуры, отличное знание архитектурных форм, умение использовать масштаб любой сцены. Декорациям художника присущи графичность, орнаментальность, плоскостность цвета. В своем творчестве Петр Тихонович использует «старинные» техники: акварель, гуашь, темпера. В историю художественной культуры Петр Сперанский вошел как тонкий «стилист», чему способствовали его обширные знания культуры и искусства различных эпох и народов.

Ясмина Даукаева

11 апреля 2023

+7

399

6 комментариев

петр сперанский, галерея "хазинэ", выставка, архитектор татарского театра

|

|

В Национальном музее Республики Татарстан проходит выставка «ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ НА СОВЕТСКИХ ПЛАКАТАХ»

Эту выставку Национальный музей приурочил к Международному женскому дню 8 марта. На выставке представлена коллекция плакатов, изданных в 1930-1980-е годы в Москве, Ленинграде и Казани. Плакаты как массовое искусство СССР создавали образ «новой» женщины с новыми ценностями. Советская женщина в рамках плакатного искусства - это сильная, бескомпромиссная, грамотная, активная, ответственная женщина, способная вынести любые трудности. Женщина, на которую нужно равняться. Плакаты 1930-х годов отражают патриотические настроения времени и представляют женщин новой советской эпохи. В первую очередь это крестьянка или работница, которая учится грамоте, получает политические и социальные права, трудится на социалистическом производстве, воспитывает детей. Особое место занимал образ женщины в плакатах периода Великой Отечественной войны. Советские военные плакаты представляют напряжённые и сосредоточенные образы героических женщин в суровых условиях военной жизни. Распространённым сюжетом для военного плаката был образ женщины - труженицы тыла, заменившей ушедших на фронт мужчин. Плакаты с изображениями тружеников тыла напоминали, что труд в тылу - это тоже удар по врагу, приближающий победу. Плакаты 1950-1980-х годов показывают нам женщин - представительниц самых разных профессий. Художники акцентируют внимание не на самих женщинах, а на той деятельности, которой они занимаются. Женщины одеты преимущественно в рабочую форму в зависимости от профессии, волосы собраны в косынку, присутствуют защитные рабочие приспособления, минимальный макияж и никаких деталей, которые могли бы отвлечь от трудового процесса. В стране полным ходом шло развитие сельского хозяйства и промышленности, строительство новых городов. Женщин призывали трудиться и осваивать самые разные, в том числе и «мужские», профессии - например, тракториста или строителя. Выставка представляет советских женщин через многоликие и многогранные художественные образы на плакатах, которые передают настроение и атмосферу времени. |

|

В выставочном зале здания Присутственных мест Казанского Кремля открылась выставка «Татарский костюм – традиции и трансформация». Выставка приурочена к 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии и Году культурного наследия народов России. Костюм, в отличие от других видов декоративно-прикладного искусства, связан с целым комплексом предметов, формирующих его ансамбль. Это одежда, обувь, головные уборы и изделия из металла - ювелирные украшения. Как общенациональная форма одежды татарский костюм сложился в середине XVIII - первой половине XIX вв. и развивался в присущих ему формах до начала XX в. Его становление происходило на протяжении многих столетий, и в нем сохранялся выработанный комплекс традиционных компонентов. Влияние европейской моды, особенно начиная с конца XIX в., развитие новых отраслей, связанных с массовым производством изделий (изготовление фабричных тканей, химические красители и др.), внесли коренные изменения в комплекс татарского костюма. Появились новые виды одежды, и постепенно произошла трансформация классического национального костюма в модернизированный общенациональный костюм буржуазной эпохи. Его ансамбль формируют облегченные по силуэту женские платья преимущественно европейского кроя, более короткие, подчеркивающие фигуру камзолы, калфачки в форме небольших головных накладок, узорные бархатные и кожаные туфли и другие элементы, соответствующие новому стилю в моде. В костюме исчезли головные покрывала, утяжеляющие его силуэт украшения (хасите, изю, металлические пояса и др.), более сдержанной становится цветовая гамма. Одежда развивалась в сторону функциональности, освобождаясь от многослойности, фрагментов золотого шитья, аппликации и другого рукотворного декора. Роль национальных стереотипов в костюме продолжали выполнять головные уборы (кал-фак, такыя-калфак, тюбетейка), обувь (кожаные мозаичные ичиги и туфли), ювелирные украшения (серьги, браслеты, ожерелья и др.). Традиционный татарский национальный костюм практически исчез в 1920-1930-е гг., немного сохраняясь в народной среде, особенно в сельской одежде, в крое платьев и жилетов (по типу камзола), способе ношения головных платков, характерных цветосочетаниях и популярности национальных ювелирных украшений. Сегодня традиционный татарский костюм можно увидеть на театральной сцене, в постановках фольклорно-музыкальных коллективов. Мастерами создаются современные образцы, в которых возрождаются особенности татарского костюма XVIII-XIX столетий, и таким образом самобытность и уникальность облика татарского костюма сохраняется и в наши дни. |

|

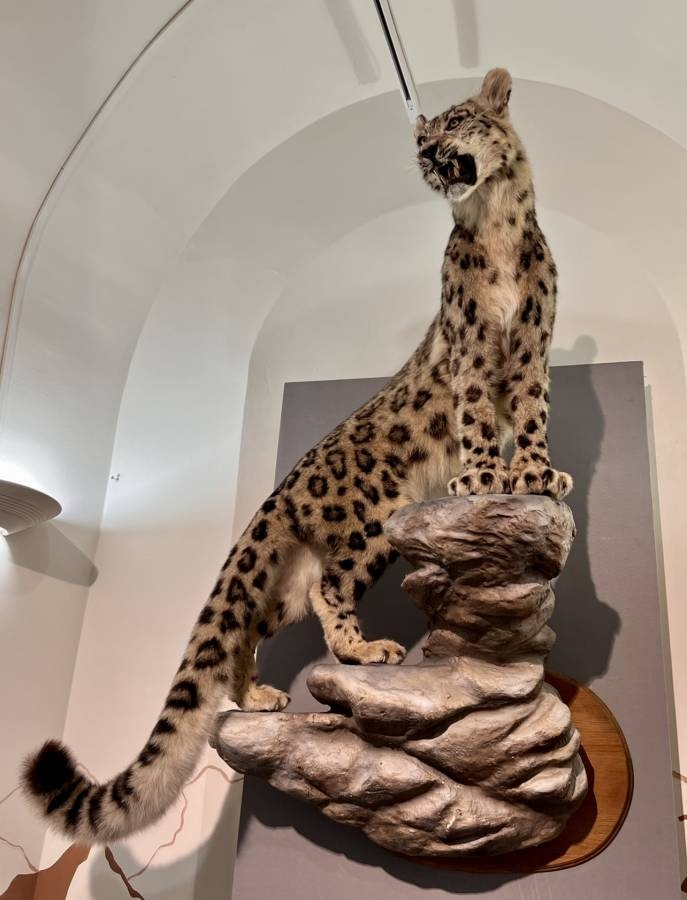

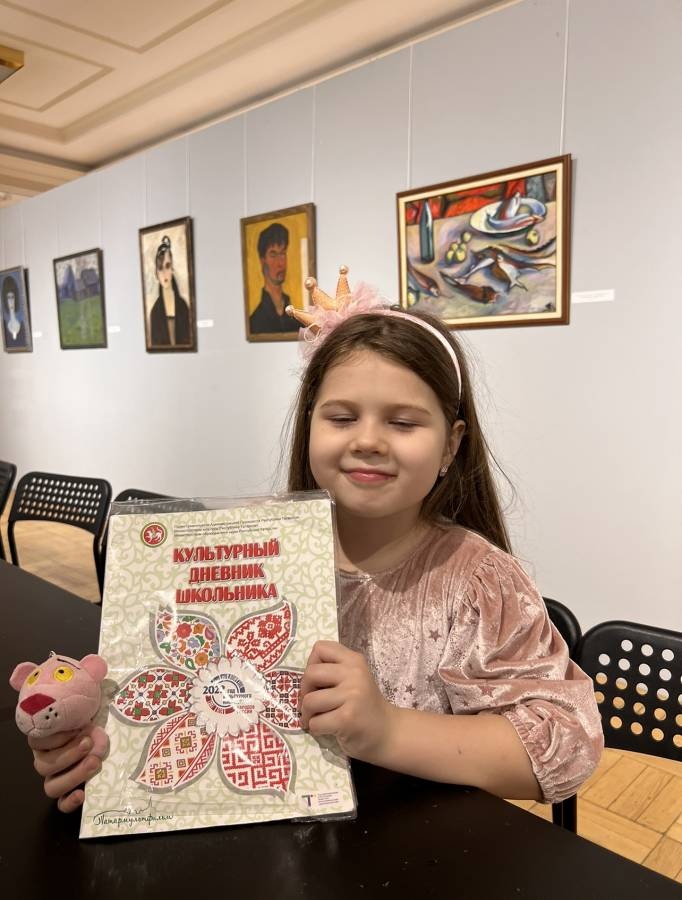

Сегодня, 5 апреля 2023 года, Национальный музей Республики Татарстан отметил 128 лет со дня своего образования.

В честь этого события была открыта выставка «Природные реликвии в коллекциях музея». На этой выставке символично были представлены 128 предметов. Это редкие, зачастую краснокнижные виды птиц и животных. На выставке я увидела чучела северного оленя, росомахи, леопарда, королевского фазана, розового фламинго, шлемоносного казуара и многих других представителей фауны Евразии, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии. Многие из этих экспонатов не выставлялись уже около 20 лет. Главным экспонатом выставки конечно стала таксидермическая скульптура белуги весом 960 килограммов и длиной более четырёх метров. Эта белуга была выловлена в Волге в окрестностях Саратова. Мне кажется, она похожа на персонажа какого-то мультфильма  Также на выставке можно было увидеть доисторических животных - утконоса и выхухоль, и одну из самых крупных из нелетающих птиц - казуара, и овеянную легендами райскую птицу. Среди уникальных памятников - зубр и снежный барс, которые чудом сохранились в природе. Помимо гигантской белуги мне особо запомнились уникальная коллекция чучел колибри, один из последних зубров, добытых на царской охоте в Беловежской пуще в 1905 году, утконос и челюсть синей акулы. На выставке «Природные реликвии в коллекциях музея» посетителям предоставляется уникальная возможность соприкоснуться с удивительными и необыкновенными представителями животного мира, которых очень редко можно увидеть в естественной среде обитания. |

|

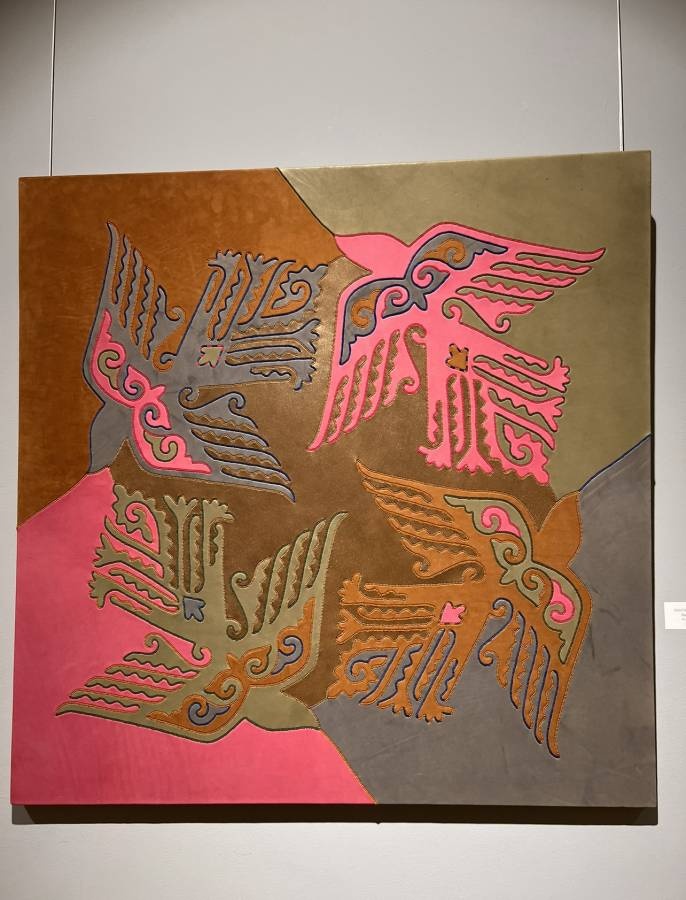

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ открылась чудесная выставка «Кожаная мозаика Наили Кумысниковой».

У татар Поволжья есть уникальный и очень аутентичный вид искусства, которого нет ни у одного другого народа. Кожаная мозаика – это древнейший и сложный с точки зрения профессионализма исполнения вид искусства, который существовал еще до нашей эры у тюркских народов. Тюрки уже тогда производили не только предметы первой необходимости, но и то, что использовалось для украшения. Техника кожаной мозаики представляет собой сшивание кожаных кусочков оригинальным швом из специальных нитей, которые накручиваются и стягиваются определенным образом. Этот вид искусства из всех тюркских народов сохранился только у татар и в наши дни продолжает возрождаться благодаря таким мастерам, как Наиля Кумысникова. Заслуженным деятелем искусств и народным художником Наилей Кумысниковой был создан целый ряд потрясающих проникновенных произведений, которые поднимают искусство кожаной мозаики на высочайший уровень. Её работы показывают, как национальное может быть современным, а кожаная мозаика – это не что-то из бабушкиного сундука, а аутентичный и модный бренд. Художница родилась в семье театралов, что способствовало формированию тонкого вкуса и видения красоты. Её отец – театровед и критик Халит Кумысников, мать – татарская актриса, первая женщина-лауреат Тукаевской премии Асия Хайруллина. Неудивительно, что дочь театралов связала свою жизнь с театром и стала сценографом, но самое главное своё слово художник сказала в искусстве кожаной мозаики, которому посвятила около 30 лет. Мастер детально изучила старинные технологии изготовления обуви, семантику её узоров, орнаментальную композицию и возродила старинный метод изготовления бесшовных татарских узорных сапог, мужских «вытяжных» ичигов. Важным элементом работ Наили Халитовны стал многоцветный шов («рябиновка»), который в её изделиях играет роль самостоятельного элемента декора и придает особое колористическое звучание орнаменту. В Год национальных культур и традиций в Республике Татарстан в Казани открылась выставка мастера, которая номинирована на соискание Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая. В экспозицию включены изделия декоративно-прикладного искусства, выполненные в технике кожаной мозаики: панно, ичиги, сумка, костюмы из собрания ГМИИ РТ, музея-заповедника «Казанский Кремль» и частных коллекций. Наиля Кумысникова – также автор эскизов эксклюзивных татарских сервизов из тонкостенного фарфора, созданных на Императорском заводе Санкт-Петербурга. Отдельное самостоятельное направление в творчестве Наили Кумысниковой составляют настенные панно, используемые в интерьере. Стилизованные мотивы симметричного по композиции панно, их традиционная символика: птица с распростертыми крыльями, летящая навстречу Солнцу, парные птицы счастья, расположившиеся у основания Древа жизни, мотив тюльпана и другие отражают народную философию понимания мироздания. Композиции других панно опираются на сюжеты татарского фольклора - мифы, легенды и преемственно развивают орнаментальное наследие татарского народа, начиная с булгарской эпохи. Наиля Кумысникова смогла поднять искусство кожаной мозаики на новый уровень, совершенствовав не просто формы, придавая им современный облик, но создав татарский национальный стиль, развивающий многовековую традицию. Мне эта выставка очень понравилась, я хотела бы тоже заниматься чем-то настолько же важным для культуры и памяти своего народа и своей республики.

Ясмина Даукаева

4 апреля 2023

+10

512

14 комментариев

хазинэ, национальная галерея хазинэ, наиля кумысникова, кожаная мозаика, выставка

|

|

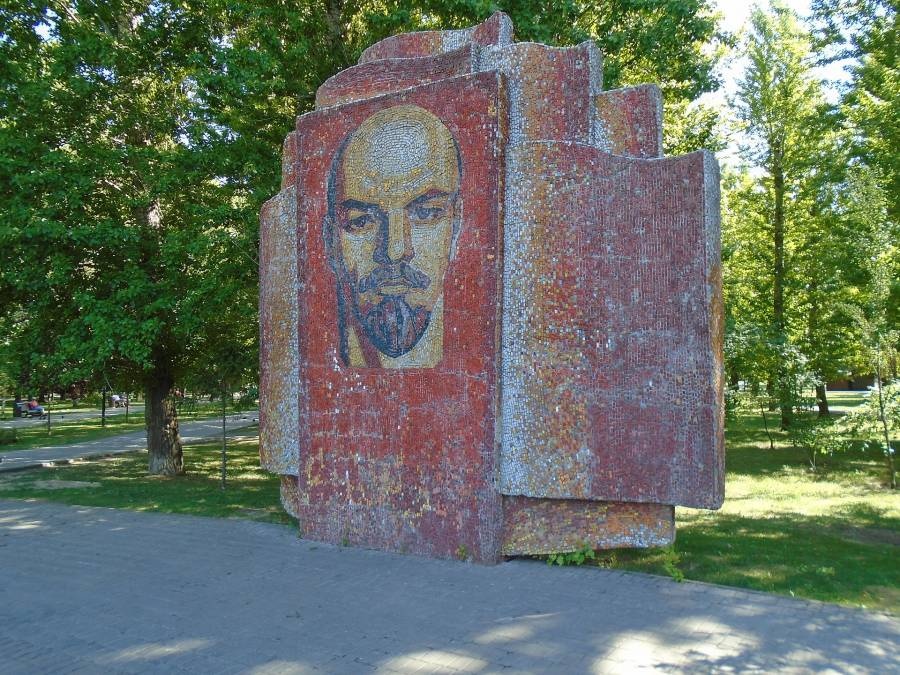

В галерее «Хазинэ» музея изобразительных искусств РТ проходит выставка татарского художника Рустема Кильдибекова «Формула цвета».

Выставка является продолжением цикла «Казанский авангард: вторая волна» и представляет творчество одного из наиболее ярких татарских художников современности Рустема Кильдибекова, работы которого радуют зрителей уже на протяжении более 60 лет. 29 марта мастеру исполнилось 89 лет. Рустем Ахмедович Кильдибеков – художник разнопланово талантливый, он достиг успеха во многих видах и жанрах искусства и отмечен высокими государственными наградами: заслуженный деятель искусств Татарской ССР (1991), народный художник Республики Татарстан (2006), заслуженный художник Российской Федерации (2011), лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая (2011). Большую известность получили работы художника в области монументального искусства, выполненные в техниках мозаики, росписи и сграффито, украсившие общественные здания Казани, Набережных Челнов и других городов республики. Чтобы познакомиться с творчеством Рустема Кильдибекова, необязательно даже идти на какую-либо выставку. Потому что его творчество уже окружает нас, украшая улицы нашего города узнаваемыми мозаиками. Например, все наверное видели мозаики с изображением Шурале на фасаде Татарского академического театра имени Галиаскара Камала. Также работы Рустема Кильдибекова украшают фасад гостиницы «Волга» на улице Саид-Галеева. Ещё работы художника можно встретить на фасаде учебного корпуса КНИТУ-КХТИ. И наверное многие видели мозаичную стелу В.И. Ленину в парке имени Карима Тинчурина. В составе авторского коллектива Рустем Кильдибеков также участвовал в создании панно «Казань — столица Советской Татарии» на стене Казанского пригородного вокзала. Рустем Кильдибеков внёс заметный вклад в декоративно-прикладное искусство республики, занимаясь гобеленами и кожаной мозаикой. Он ярко проявил себя в станковой живописи, графике, плакате. На выставке «Формула цвета» мы видим более 150-ти ранее не экспонировавшихся живописных и графических произведений 1960–1990-х годов из мастерской художника, дополненных ранними работами из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстана и частных коллекций. Мне больше всего понравились портреты бабуль из Арска и Альметьевска, они такие милые и душевные. Ещё моё внимание привлекли очень яркие работы «Арский натюрморт» и «Весёлый шурале». Мне выставка очень понравилась приятной цветовой гаммой и позитивными сюжетами.

Ясмина Даукаева

3 апреля 2023

+8

417

12 комментариев

художественная галерея хазинэ, хазинэ, формула цвета, рустем кильдибеков, выставка

|