с. Актаныш

| Автор блога: | Ирек Рамилевич |

| Все рубрики (105) |

| Гореф-гадәтләр (1) |

|

Президентский (ранее Губернаторский) дворец (тат. Президент сарае) — историческое здание в Казани, на территории Казанского кремля, резиденция президента Республики Татарстан. Построен в середине XIX века по проекту К. А. Тона. Объект культурного наследия федерального значения.

Бывшая резиденция казанских губернаторов составляет единый ансамбль с построенной одновременно Дворцовой церковью и проездной башней оберкомендантского дома, построенной, вероятно, первым казанским губернатором П. М. Апраксиным.На месте, где был возведён губернаторский дворец, в древности находился дворец казанских ханов, а в XVIII веке — дом обер-коменданта. Здание строилось как «дом военного губернатора с помещениями для императорских квартир». Проект дворца, утверждённый императором Николаем I в 1843 году, принадлежит петербургскому архитектору К. А. Тону, автору Большого Кремлёвского дворца и храма Христа Спасителя. На месте постройкой руководил военный губернатор С. П. Шипов, главным строителем он назначил инженера Мальте, которому помогал архитектор А. И. Песке. Известно, что Шипов хотел развернуть фасад к Казанке, но это не было одобрено императором. Отделкой интерьеров руководил М. П. Коринфский. В XX веке в здании размещались органы власти Татарской АССР: Президиум Верховного Совета и Совет Министров ТАССР. В настоящее время дворец стал официальной резиденцией президента Республики Татарстан. В конце 1990-х вокруг дворца сооружена ограда. Здание было дважды отреставрировано, в 1970-х годах и около 2000 года.Стиль двухэтажного здания с антресольным и подвальным этажами — так называемый русско-византийский с элементами псевдоренессанса. Центр композиции главного фасада — ризалит, который выделен спаренными полуколоннами второго этажа и увенчан фронтоном из трёх арок. Входы в здание — два крыльца с арочными дверными проёмами, оформленные ордерными колоннами. И на первом, и на втором этажах арочные оконные проёмы разделены ордерными пилястрами. Позади основного объёма здания — полукруглая одноэтажная циркумференция, ограничивающая двор. Сбоку имеется проезд во внутренний двор. В оформлении здания есть черты ренессанса (руст на первом этаже, сдвоенные пилястры), барокко (антаблемент над пучками колонн на главном ризалите, форма фронтонов над крыльцами), древнерусского стиля (гирьки над окнами второго этажа, замыкающие спаренные арочные проёмы и фигурные опоры бокового перехода, который вёл в Дворцовую церковь). Верхушка ризалита повторяет форму закомар расположенного на другой стороне двора Благовещенского собора.

Ирек Рамилевич

25 октября 2022

+10

420

10 комментариев

#историяказани #историятатарстана

|

|

Ба́шня Сююмбике́ (тат. Сөембикә манарасы, Sөyembikə manarası) — проездная дозорная (сторожевая) башня в Казанском кремле; архитектурный символ Казани. До XIX века именовалась «проездная башня оберкомендантского дома со шпицем». Относится к «падающим» башням, так как имеет заметный наклон в северо-восточную сторону. Отклонение её шпиля от вертикали составляет 2 м. Общая высота равна 58 метрам (34 саженям 6 футам).

Башня расположена внутри Казанского кремля, в отдалении от крепостных стен, и благодаря своему положению несла функцию дозорной (сторожевой) крепостной башни. С её вершины открывается широкий вид на реки Казанку, Волгу и окрестности. Фундамент башни покоится на дубовых сваях. Стены кирпичные, на известковом растворе. В нижнем ярусе устроен сквозной проезд на оберкомендантский (позднее губернаторский) двор, перекрытый распашными воротами. Башня состоит из семи ярусов: первые три яруса в плане квадратные разновысотные четверики и имеют открытые галереи-гульбища; следующие два — восьмиугольные (восьмерики); ещё два — гранёный кирпичный шатёр и дозорная вышка; последний — зелёный шпиль, увенчанный золочёным «яблоком», на котором покоится полумесяц (до 1918 года — двуглавый орёл). Грани всех ярусов украшены лопатками или тонкими кирпичными валиками. На западном и восточном фасадах пилоны нижнего яруса имеют по 2 приставные колонны коринфского ордера, пересечённые посередине высоты «типично русскими горизонтальными валиками» . |

|

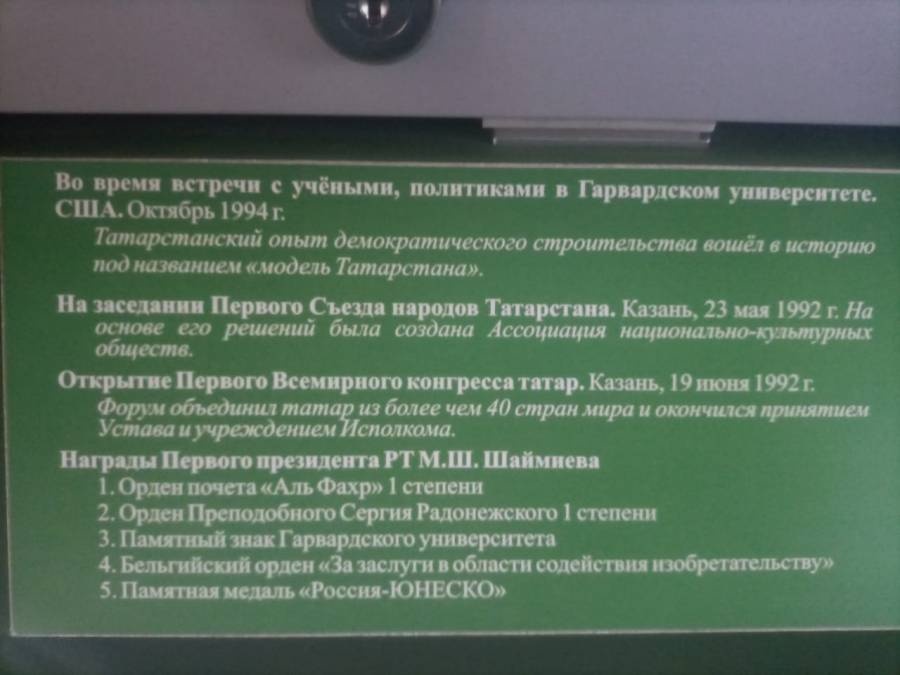

В 1990-х гг. Татарстан прошел сложный этап по пути становления своей государственности. «Мы сильны духом. И это не только мечта и желание это подтверждает вся наша история. Мы не потерялись и в нынешнеие времена, когда начались крупные перемены. Наоборот, смогли сказать свое слово», — говорит М.Ш. Шаймиев. Огромный интерес мировой общественности к опыту развития Татарстана проявился во время поездки Президента М. Ш. Шаймиева в США в октябре 1994 года. Понятие «модель Татарстана» определяло проведение взвешенной толерантной политики в сфере межнациональных отношений, политики культурного плюрализма. Благодаря суверенитету у Татарстана сложилась новая система внутрифедеральных и международных отношений.

Ирек Рамилевич

22 октября 2022

+7

246

8 комментариев

#музейисториигосударственноститатарскогонародаиреспубликитатарстан

|

|

В Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан хранится копия герба ТАССР 1978 года.

Новый герб Татарской Автономной Советской Социалистической Республики утвердили в 1930 году. Он повторял герб РСФСР, но дополнялся надписью «Татарстан АССР» и татарским текстом девиза в латинской графике. Этот вариант эмблемы также представлен в экспозиции музея. Герб представлял собой изображение серпа и молота на красном фоне в лучах солнца — орудия труда символизировали единство рабочих и крестьян. Золотые колосья пшеницы служили рамкой для щита. На эмблеме республики были надписи «РСФСР» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском и татарском языках, а также аббревиатура «Татарстан АССР». В 1978 году внесли изменения в Государственный герб РСФСР — на него добавили красную пятиконечную звезду. В связи с этим, дизайн герба Республики тоже поменяли: в верхней части поместили изображение звезды с золотой каймой и убрали надписи на латинице — вместо них девиз на татарском языке был написан кириллическими буквами ниже девиза на русском языке. Девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», ставший государственным в Советской России, придумали Карл Марксом и Фридрих Энгельсом. Впервые они произнесли эти слова в 1847 году на Лондонском конгрессе Союза коммунистов. Каждый элемент герба имел значение: серп и молот символизировали нерушимый союз рабочих и крестьян, красный цвет — революцию, творческое созидание и борьбу, а солнце — благородную цель построения коммунизма. Венок пшеницы обозначал мирный созидательный труд и благополучие региона, а девиз — верность марксистскому учению. В верхней части герба была пятиконечная звезда — символ конечного торжества идей коммунизма на пяти обитаемых континентах земного шара. Исследователи считают, что эмблему «серп и молот» создал художник Евгений Камзолкин в 1918 году во время оформления праздника Первого мая. Есть другая версия, что автор серпа и молота — Лев Руднев, архитектор памятника борцам революции в Санкт-Петербурге. В Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан хранится копия флага Татарской Автономной Советской Социалистической Республики образца 1978 года. Флаг РСФСР — официальный символ страны, который был олицетворением «государственного суверенитета РСФСР, добровольного объединения РСФСР с другими равноправными республиками в Союз Советских Социалистических Республик, нерушимого союза рабочих, крестьян и интеллигенции, дружбы и братства трудящихся всех наций и народностей республики, строящих коммунистическое общество». Флаг представлял собой красное прямоугольное полотнище с изображением золотых серпа и молота и красной пятиконечной звезды в верхнем углу. Композицию обрамляла золотая кайма. Отношение ширины флага к его длине — 1:2. Красный цвет для знамени был выбран не случайно — он символизировал революцию и героическую борьбу советского народа за построение социализма и коммунизма. Изображение серпа и молота означало единство рабочей и крестьянской сил. Буквы на парадном флаге были золотыми, но в быту их часто заменяли на жёлтые. Пятиконечная звезда — олицетворение торжества идей коммунизма на пяти обитаемых континентах земного шара. Первые официальные символы регионов не отличались от государственного герба и флага, за исключением того, что к ним добавляли обозначения самой автономии. С 1954 года на флаге Татарской АССР помещали надпись «ТАССР». После введения новой Конституции в 1978 году надпись заменили на «Татарская АССР», и писали её в две строки. Официальные флаги использовали в государственных учреждениях республики, во время праздничных мероприятий и церемоний награждения. После распада Советского Союза флагом Татарстана стал прямоугольный триколор из полос зелёного, белого и красного цветов. Автором проекта был народный художник Республики Татарстан, лауреат Государственной премии имени Г. Тукая Тавиль Хазиахметов. Считается, что зеленый символизирует весну и возрождение; белый — цвет чистоты, а красный означает зрелость, энергию, силу и жизнь.

Ирек Рамилевич

22 октября 2022

+6

369

9 комментариев

#музейисториигосударственноститатарскогонародаиреспубликитатарстан

|

|

В 1920 году татарский художник Баки Урманче предложил свой вариант герба для новой Татарской Республики. Однако одобрения данная работа не получила. Через шесть лет, на основе герба РСФСР, был разработан новый проект герба, который также не был утвержден. И лишь с третьей попытки, в 1937 году, Татарская АССР обрела свой первый официальный Государственный герб.

Ирек Рамилевич

22 октября 2022

+6

354

7 комментариев

#музейисториигосударственноститатарскогонародаиреспубликитатарстан

|

|

В 1920 Владимир Ленин встретился с представителями Татарстана, чтобы обсудить вопрос образования отдельной республики. В результате этого появилась Автономная Татарская Социалистическая Советская Республика (АТССР). В 1937 году Съезд Советов утвердил текст первой конституции региона и поменял местами слова в названии, и оно превратилось в Татарскую АССР.

4 октября 1937 года Президиум ЦИК ТАССР принял постановление о Государственном гербе ТАССР. Он повторял флаг РСФСР и состоял из «изображения золотых серпа и молота, помещенных крест-накрест рукоятками книзу на красном фоне в лучах солнца и в обрамлении колосьев с надписью „РСФСР“ и „Пролетарии всех стран, соединяйтесь“ на русском и татарском языках, с добавлением под надписью „РСФСР“ буквами меньшего размера надписи „Татарская АССР“ на русском и татарском языках». Герб дополняли надписи на татарском языке, которые написали латиницей. Например, «R.S.F.S.R.», «TATARSTAN A.S.S.R.», «BARLЬQ ILLӘRNEN PROLЕТАRILARЬ, BERLӘŞEGEZ!». Это связано с тем, что в 1928 году в ТАССР, как и во многих других тюркоязычных автономных республиках, татарский язык официально перевели на алфавит на основе латиницы (яналиф), взамен арабского алфавита. До 1939 года все официальное делопроизводство на татарском языке велось с использованием латинского алфавита. В Музее истории государственности татарского народа и Татарстана хранится копия первого герба Татарской АССР 1937 года. Девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», ставший государственным в Советской России, придумали Карл Марксом и Фридрих Энгельсом. Впервые они произнесли эти слова в 1847 году на Лондонском конгрессе Союза коммунистов. Каждый элемент герба имел значение: серп и молот символизировали нерушимый союз рабочих и крестьян, красный цвет — революцию, творческое созидание и борьбу, а солнце — благородную цель построения коммунизма. Венок пшеницы обозначал мирный созидательный труд и благополучие региона, а девиз — верность марксистскому учению. Исследователи считают, что эмблему «серп и молот» создал художник Евгений Камзолкин в 1918 году во время оформления праздника Первого мая. Есть другая версия, что автор серпа и молота — Лев Руднев, архитектор памятника борцам революции в Санкт-Петербурге. Дата создания: 1937 год В музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан хранится копия официального флага Татарской Автономной Советской Социалистической Республики 1937 года. Первые официальные символы регионов не отличались от государственного герба и флага, за исключением того, что к ним добавляли обозначения самой автономии. Флаг РСФСР представлял собой красное прямоугольное полотнище с изображением золотых серпа и молота и красной пятиконечной звезды в верхнем углу. Композицию обрамляла золотая кайма. Отношение ширины флага к его длине — 1:2. По Конституции ТАССР 1937 года флагом республики был Государственный флаг РСФСР с тем лишь отличием, что надписи «Р.С.Ф.С.Р.» и «Татарская А.С.С.Р.» дублировались на татарском языке. Красный цвет флага символизировал героическую борьбу советского народа за построение социализма и коммунизма. Буквы на парадном флаге были золотыми, но в быту их часто заменяли на жёлтые. В 1928 году в Татарстане, как во многих других тюркоязычных автономных республиках, татарский язык был официально переведен на алфавит на основе латыни (яналиф) взамен арабского. До 1939 года все официальное делопроизводство на национальном языке велось с использованием латинского алфавита. Поэтому и в официальных символах республики надписи на татарском языке были выполнены латиницей. Например, «R.S.F.S.R.», «TATARSTAN A.S.S.R.», «BARLЬQ ILLӘRNEN PROLЕТАRILARЬ, BERLӘŞEGEZ!», что в переводе означало «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» В 1939 году была проведена новая реформа татарского алфавита — его перенесли на кириллическую основу. Из официальных символов ТАССР убрали латинские надписи. Согласно новой редакции Конституции 1946 года, на флаге под надписью «Р.С.Ф.С.Р.» оставили лишь татарские надписи на кириллице — «ТАТАРСТАН А.С.С.Р.», на гербе также — «БАРЛЫК ИЛЛӘРНЕЋ ПРОЛЕТАРИЙЛАРЫ, БЕРЛӘШЕГЕЗ!». Официальные флаги использовали в государственных учреждениях республики, во время праздничных мероприятий и церемоний награждения. После распада Советского Союза флагом Татарстана стал прямоугольный триколор из полос зелёного, белого и красного цветов.

Ирек Рамилевич

22 октября 2022

+7

404

7 комментариев

#музейисториигосударственноститатарскогонародаиреспубликитатарстан

|

|

Период Тюркских каганатов был важным этапом консолидации государства, которым впоследствии стала Волжская Булгария, которая просуществовала до 1552 года, по взятия Казани Иваном Грозным и присоединения ее к Российскому государству. Здесь можно посмотреть трон и Казанскую шапку – державные символы Казанских ханов.

Ирек Рамилевич

22 октября 2022

+5

273

6 комментариев

#музейисториигосударственноститатарскогонародаиреспубликитатарстан

|

|

В музее хранится копия письма золотоордынского хана Улуг-Мухаммада (1405–1445), которое он написал в марте 1428 года турецкому султану Мураду II. Оригинал документа находится в архиве музея Топкапы в городе Стамбул, Турция.

Благодаря письму, историки больше узнали о событиях, которые были связаны с борьбой за золотоордынский престол в 20-х годах XV века. Впервые документ опубликовал турецкий ученый Акдес Нимет Курат в 1937 году. Хан написал письмо на чагатайском языке — средневековом тюркском письменно-литературном языке. Его использовали в Средней Азии в XIII — начале XX вв. Письменность языка совмещала элементы арабской графики и уйгурского письма. Исследователи считают, что современные узбекский и уйгурский языки произошли от чагатайского, поэтому его иногда называют «староузбекским». Документ содержал 19 строк, которые написали на шести отдельных листках лощёной бумаги из шелка, а затем склеили между собой. К верхней части документа прикрепили кусок сафьяна темно-вишневого цвета, чтобы сворачивать лист в трубочку и полностью убирать в предохранительный футляр. Письмо начиналось с традиционных формул-приветствий: «Милостью всевышнего бога, знамением пророка Мухаммада. От Мухаммада гази Мураду. Мир вам и поклон. Наши прежние братья-ханы и ваши отцы, султаны вилайета Рум, рум и старшие братья неоднократно посылали друг другу послов, обменивались подарками и приветствиями, вели торг через купцов-уртаков и находились в хороших отношениях. Затем наш брат-хан Токтамыш-хан и ваш дед гази Баязид-бек в соответствии с добрым старым обычаем обменивались послами, подарками, приветствиями и, пребывая в дружбе и согласии, удостоились милости господней». После этого, хан Улуг-Мухаммада сообщал, что не отправил посла к турецкому правителю, потому что боялся, что того не пропустят. Но когда он узнал, что султан Мурад сам послал гонца, то решил написать письмо: «Мы не снарядили к вам человека, полагая, что, если мы его пошлем, Улак его не пропустит. Мы знали, что от вас водным путем к нам отправлен человек. Как случилось, что он не прибыл? О вашем пребывании в добром здравии и благополучии мы узнали от Хаджи Ибад тюрка. Теперь… нам двоим… один век… поскольку дал царство, установим с помощью всевышнего, по обычаю наших добрых предков, добрые отношения друг с другом. Если мы будем обмениваться послами, подарками и приветствиями, если будут посещать друг друга наши купцы-уртаки, то разве это не будет благом?».

Ирек Рамилевич

22 октября 2022

+8

288

7 комментариев

#музейисториигосударственноститатарскогонародаиреспубликитатарстан

|

|

Меч хана Кубрата входил в состав Перещепинского клада, который обнаружили в 1912 году на Украине, около села Малая Перещепина в Полтавской губернии. Находка состояла из 800 предметов из золота и серебра, которые изготовили болгарские, византийские и иранские мастера. Из-за сильной ржавчины меч из раскопа вынимали частями. Особенно плохо сохранились деревянная и бронзовая части орудия.

Меч с кольцом изготовили византийские мастера в VII веке, и он принадлежал хану Кубрату — основателю Великой Болгарии, которая находилась на территории современных Украины, России и Северного Кавказа. Ножны мастер выполнил из древесины семейства саликациевых — ивы или тополя. Сверху элементы рукоятки и футляр были покрыты золотыми пластинами. Специалисты из лаборатории научной реставрации Государственного Эрмитажа установили, что верхний слой состоял из золота 958 пробы. Длина рукояти с завершающим ее кольцом составляла 173 сантиметра. На обратной стороне мастер поместил первые пять букв греческого алфавита, которые указывали на порядок расположения частей футляра для оружия. Подобные мечи были распространены на территории Аварского каганата — государства, которое существовало с 562 по 823 год на территории современных Венгрии, Австрии, Словакии и Швейцарии. Особой популярностью они пользовались в период тесных связей ханов с Византией. Оружия с кольцевым элементом находили в богатых аварских погребениях VII века. Скорее всего, знатные воины использовали этот меч в качестве парадного оружия. Кроме него, они носили особый пояс, на который подвешивали сам меч, а также поясной набор — псевдопряжки, сосуд для питья и предметы неизвестного назначения, от которых сохранились только золотые орнаментальные полоски. Перещепинский клад, в том числе оригинал меча хана Кубрата, хранится в коллекции Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Эту копию подарил министр иностранных дел Болгарии Ивайло Калфин президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву в 2006 году, а затем её передали в коллекцию музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан.

Ирек Рамилевич

22 октября 2022

+8

246

6 комментариев

#музейисториигосударственноститатарскогонародаиреспубликитатарстан

|

|

7 октября в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан открылся выставка исторической и современной керамики «Пять стихий». Выставка посвящена истории и возрождению знаменитой пестречинской керамики Татарстана, получившей славу за впервые нанесенный на глину татарский орнамент. Выставка продлится с 7 октября 2022 года по 22 января 2023 года. Экспозиция объединит предметы Краеведческого музея Пестречинского муниципального района, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан и произведения члена Союза художников и Палаты ремёсел Республики Татарстан, мастера народно-художественных промыслов Натальи Пилюгиной. Название выставки «Пять стихий» объединяет стихии земли, воды, огня, воздуха и энергию самого мастера-керамиста, как центрального звена в гончарном производстве. Пилюгина Наталья Анатольевна – участник российских, международных и региональных выставок, конкурсов, фестивалей народного творчества. Ее изделия выставлялись во Франции, Германии, Португалии, Великобритании и США. Разработанный Натальей Пилюгиной проект «Возрождение пестречинской керамики XIX–XX вв. в месте её традиционного бытования», единственный в Республике Татарстан по народным промыслам стал победителем конкурса Фонда президентских грантов 2021 года. А в 2022 году проект «Пестречинский керамический промысел» был признан лучшим по Президентскому фонду культурных инициатив.

Ирек Рамилевич

22 октября 2022

+6

312

7 комментариев

#музейисториигосударственноститатарскогонародаиреспубликитатарстан

|