Новые записи

с. Актаныш

| Автор блога: | Ирек Рамилевич |

| Все рубрики (105) |

| Гореф-гадәтләр (1) |

|

Федор Иванович Шаляпин (1873–1938 гг.) – великий русский оперный певец, первый народный артист Республики. Биография Шаляпина богата значительными событиями. В разное время он был солистом в «Метрополитен Опера», а также в Мариинском и Большом театрах.

Федор Шаляпин – великий русский оперный, камерный певец, обладатель уникального баса. Он был солистом Большого, Мариинского театра, пел в Метрополитен-опера. Творчество легендарного баса получило признание не только в России, но и далеко за ее пределами. Он пел для всех – для образованных людей и для народа. Народные песни в исполнении Шаляпина пользуются особенным успехом, в них звучит широкая русская душа, ее необъятная удаль и размах. Родился будущий певец 13 февраля 1873 года в Казани, первым из четырех детей в семье. Отец его служил писарем, мать выполняла поденную работу. Жили Шаляпины бедно, самым долгожданным лакомством Федя считал пельмени, которые мать лепила один раз в месяц при получении отцом жалования, и варенье, с которым пили чай после бани. Иногда отец сильно пил, отчего становился свирепым и избивал мать. Несмотря на это, он по-своему заботился о детях – когда Федя подрос, отец определил его на учебу к сапожнику. Он считал, что, чем больше ремесел освоит сын, тем легче ему будет прокормиться.Интерес к пению возник случайно. Очень запомнились маленькому Феде мальчики из церковного хора. Когда семья в очередной раз поменяла место жительства, и верхним соседом оказался церковный регент, Федя явился к нему и попросился в хор. После небольшого прослушивания он был принят. И через три месяца мальчик принес домой первый свой гонорар – полтора рубля.полётный голос, слышный даже в самых удалённых от сцены местах. Согласно распространённой точке зрения, свою популярность Шаляпин снискал не столько как певец, сколько как выдающийся артист, мастер перевоплощения и художественного слова. Высокий, статный, с выразительными чертами лица, с пронзительным взглядом, Шаляпин производил неизгладимое впечатление в своих лучших трагических ролях (Мельник, Борис Годунов, Мефистофель, Дон Кихот). Шаляпин потрясал зрителей неистовым темпераментом, выпевал каждую ноту, находил очень точные и искренние интонации для каждого слова песни, был абсолютно органичен и достоверен на сцене. Партнёрами певца в разные годы были А. М. Давыдов, Т. Даль Монте, Д. де Лука, М. Дейша-Сионицкая, Н. Ермоленко-Южина, И. Ершов, П. Журавленко[31], E. Збруева, Э. Карузо[32], К. Держинская, В. Касторский, E. Куза, Н. М. Ланская, Л. Липковская, Ф. Литвин, Е. Мравина, В. Петров, Т. Руффо, Н. Салина, Т. Скипа, П. Словцов, Д. Смирнов, Л. Собинов, Р. Сторкьо, Г. Угринович, М. Черкасская, В. Эберле, Л. Яковлев, А. Шеманский. Талант Шаляпина не ограничивался музыкальной и актёрской деятельностью. Фёдор Шаляпин был замечательным рисовальщиком, пробовал себя в живописи и в скульптуре. Сохранилось множество портретов, автопортретов, рисунков и карикатур его работы. Проявлял большие литературные способности, демонстрируя в своих письменных произведениях большой и сметливый природный ум, незаурядное чувство юмора, цепкую наблюдательность.

Ирек Рамилевич

10 ноября 2022

+6

372

14 комментариев

#фёдршаляпин #памятникфёдорушаляпинувказани

|

|

Башнеобразная колокольня огромной высоты (различные источники называют разную цифру — от 62 до 74 метров), выставленная на красную линию центральной городской улицы, представляет собой акцентированную многоярусную вертикаль, поныне являющуюся высотной доминантой окружающей застройки, исторической среды Казани.

Однако новая колокольня Богоявленской церкви строилась не только как колокольная башня. На первом этаже находились небольшое помещение, так называемые «собеседования» со старообрядцами, и церковная лавка, а на втором этаже помещался храм в честь Обретения Честной Главы Иоанна Предтечи. Нижний мощный двухэтажный четверик расположился вдоль улицы в виде прямоугольных, также двухэтажных объёмов-крыльев, завершаемых сквозными гранёными башенками над шатровыми покрытиями и с лепестковыми главками. Над восточным и западным ризалитами четверика располагались башенки с пятью крестами (частично утрачены). Оригинальное объёмно-пространственное решение предполагало сквозной арочный проход с улицы к Богоявленской церкви через первый ярус, заложенный в советское время и раскрытый в 1990-х годах, над которым размещался храмовый объём, куда вела широкая парадная лестница в северном крыле. Над четвериком вознесён восьмигранный богато пластически обработанный столб колокольни с двумя ярусами звонов, прорезанных крупными арочными проёмами. Завершение выполнено в виде главки из лужёной стали на гранёном барабане. Стилистика декора, искусно выложенной из обычного и лекального красного кирпича с белым камнем композиции, строится на изобразительном сочетании модернизированных древнерусских мотивов с геометрическими формами рубежа XIX—XX веков, активно использованы арочные проёмы с килевидными сандриками, кокошники — в завершении верхних ярусов, полуколонки с перехлёстом по ребрам восьмериков, повторяющиеся в различных вариантах аркатурные пояса.

Ирек Рамилевич

10 ноября 2022

+8

422

18 комментариев

#колокольнябогоявленскогособораказани #историяказани

|

|

Современное здание главной религиозной достопримечательности Казанского Кремля - не историческое сооружение. Знаменитая мечеть Кул Шариф в Казани была разрушена в 1552 году войсками царя Ивана Грозного во время штурма города. На татарских землях осталась лишь славная память о величественном здании, а о том, как она выглядела в 1552 году, не известно никому. По прошествии многих веков, с 1996 и по 2005 годы проводилось ее восстановление. Приурочили открытие к тысячелетию Казани.

Название было дано как память о последнем имаме Казани Кул-Шарифе. Он действительно жил во времена Казанского ханства, об этом свидетельствуют как исторические хроники, так и память народа. Для татар он был великим человеком, его называли "сеид", что у мусульман означает почетный титул для потомков пророка Мухаммеда. Поэтому название мечети его именем неудивительно. Проект здания был разработан архитекторами Ш. Х. Латыповым , М. В. Сафроновым, А. Г. Саттаровым, И. Ф Сайфуллиным. Им удалось подчеркнуть былое величие разрушенной мечети. Она имеет 5 этажей, включая цокольный и технический: на первом этаже находится молельный зал для мужчин, кабинет имама, на втором - смотровые площадки в виде балконов для туристов и молельная зона для женщин. На цокольном этаже находятся музей ислама, гардеробы, помещения для омовения. В комплекс мечети входят также библиотека и издательство. Небольшое здание с голубой крышей возле мечети - это здание пожарной части. Фасад здания облицован мрамором, гранитом, ониксом и змеевиком. Благодаря голубому цвету наверший минаретов и купола религиозная достопримечательность известна в народе как "голубая мечеть". Высота каждого из минаретов и соответственно мечети - 57 метров. В молельный зал можно попасть с северной стороны, в музей ислама - с южной. Вместимость здания - 1,5 тысячи человек, а площадь перед ней может вместить еще 10 тысяч молящихся. Зелеными квадратами на асфальте обозначены места для молящихся. Умелыми руками мастеров достопримечательность стала не только символом веры, но и памятником тысячелетних традиций народа. Внутри можно увидеть арки с аятами, орнаментальные косички. Не забыли архитекторы о славном цветке, который обозначает «возрождение» – тюльпане. Его можно увидеть в прорезах окон. Восемь символов мусульманской веры – полумесяцев отождествляют восемь минаретов прошлого. В интерьере просматриваются уникальные виды работ и отделки. Их выполнили в соответствии с технологиями шестнадцатого века. В строительстве использовали алебастр (ганч), дерево и камень. Все обрабатывалось вручную. Также удивляют позолоченные элементы, обогащающие главную достопримечательность казанского Кремля изнутри. Красоту интерьеру придают лепнина, витражи, мозаика . Ковры на полу мечети - подарок правительства Ирана, а цветная хрустальная люстра весом около двух тонн была сделана в Чехии. |

|

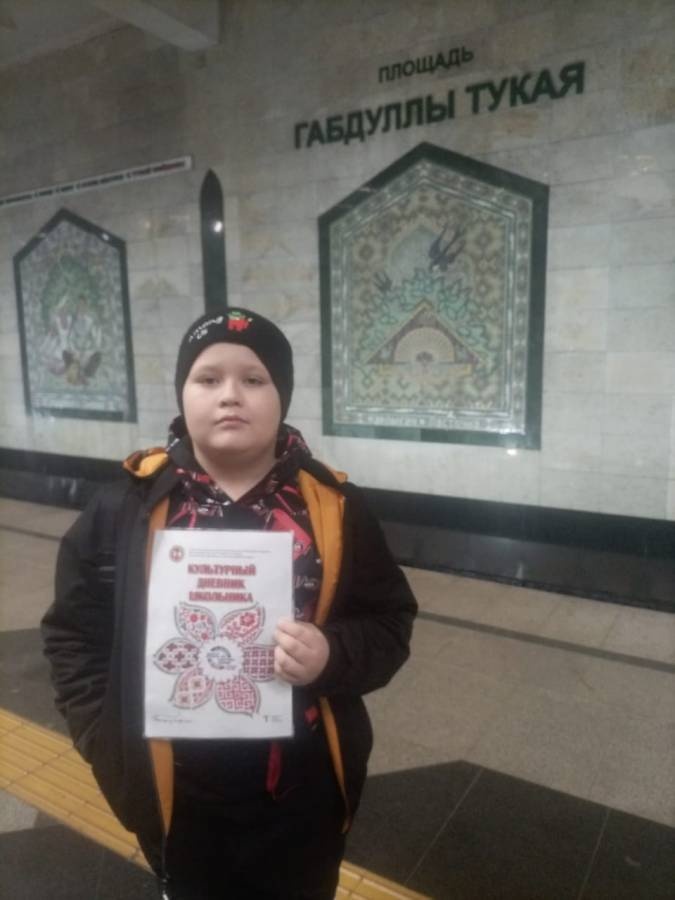

«Площадь Тукая» (тат. Тукай Мәйданы) — промежуточная станция Центральной линии Казанского метрополитена. Открыта 27 августа 2005 года в составе участка «Кремлёвская» — «Горки».Станция расположена у центральной городской площади Тукая вдоль улицы Петербургская (бывшая Свердлова) после её пересечения с улицей Пушкина. Обслуживает крупный общественный и транспортно-пассажирский узел, включая пешеходные улицы Петербургская и Баумана, парк Тысячелетия, гипермаркет «Кольцо», деловой центр «Петербургский», Финансово-экономический инстититут, пенсионный фонд Татарстана, универмаг «Новый детский мир», Центральный телеграф, гостиницу «Татарстан», офисно-гостиничный комплекс «Казань», развлекательные центры «Центр» и «Арена», торговые ряды «Миллениум», «Алтын» и «Караван», и на некотором удалении — дворец игрового спорта «Баскет-холл», Казанский университет, Татарстанский гуманитарный университет, театр имени Камала. Имеет 2 подземных вестибюля, соединённых с платформой широкими безэскалаторными лестницами. В спуске южного вестибюля установлен лифт, пригодный для инвалидов и других маломобильных пассажиров. Из северного вестибюля идёт 85-метровый продольный горизонтальный ход, в котором расположена торговая галерея, а через боковые горизонтальные проходы имеется 2 выхода (из которых открыт только северный) в подземный этаж гипермаркета «Кольцо» (у которого есть 6 также наземных входов) и предусмотрен сооружаемый позднее выход в подземный этаж гостиницы «Татарстан». Горизонтальный ход ведёт в подземный переход под площадью Тукая, где имеется 4 выхода на улицы Пушкина и Баумана и 2 выхода на трамвайную остановку. В июле — августе 2011 года, после демонтажа трамвайной линии, проходящей около станции, выходы из подземного перехода к ней были убраны. Южный вестибюль открыт 1 августа 2011 года. Из него имеется выход через здание универмага «Новый детский мир». Облик станции имеет бело-зелёные тона и выдержан в историческо-литературном татарском духе. Повсеместно в отделке устроены пилястры в виде стрельчатого орнамента и использован полированный мрамор — зелёный «индиана грин», белый и чёрный «коелга». Стены перронного зала облицованы мрамором и имеют стрельчатые пилястры (по 12 с каждой стороны), расположенные в створе с колоннами станции. На стенах между пилястрами расположены 22 декоративных панно (по 11 с каждой стороны, размером 2,4 × 3,2 м), на которых цветной мозаикой из итальянской смальты выложены портрет Габдуллы Тукая, изображения героев его сказок, а также другие сюжеты, которые вдоль одной стены зала посвящены поэзии деревни, откуда родом Тукай, а вдоль другой — истории и бытию татар и Казани, описанным Тукаем. Панно выполнены по произведениям казанских художников: народного художника ТАССР, РСФСР Баки Урманче; заслуженного деятеля искусств ТАССР Байназара Альменова; народного художника ТАССР Тавиля Хазиахметова; заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Рушана Шамсутдинова. Техническое воплощение мозаичных панно выполнили мастера прикладного искусства Татарстана, а также мастера из Ташкента под руководством народного художника Узбекистана Озада Хабибуллина. |

|

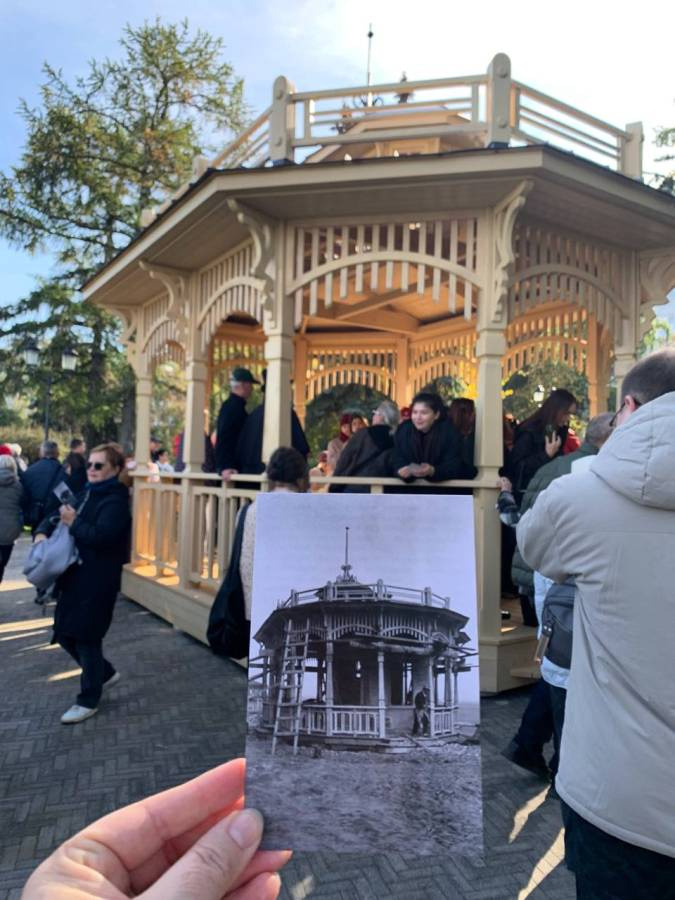

История цирка в Казани насчитывает более 100 лет. Первый стационарный цирк в Казани был построен в 1890 году основателями национального русского цирка братьями Никитиными. Это был деревянный цирк на Банном озере. В 1924 году Казанский цирк получил статус государственного. Здание, выстроенное Никитиными, просуществовало почти сорок лет.

В 1928 году взамен Никитинского цирка, на этом же месте, возводится новое здание — тоже деревянное. Цирк был удостоен имени восьмой годовщины Татарской АССР. Несмотря на то, что новое сооружение вскоре было реконструировано и приспособлено под зимние представления, прослужило оно чуть больше тридцати лет. В 1961 году цирк из-за аварийного состояния был закрыт, и на этом, собственно, заканчивается история старого Казанского цирка, связанная с именем братьев Никитиных. Полуразрушенное здание, однажды занимается факелом и сгорает дотла. И… начинается история нового Казанского государственного цирка. Той самой «летающей тарелки», космический силуэт которой стал ныне неотъемлемой частью современной городской застройки, своеобразной экзотичной доминантой у подножия древнего кремлевского холма. Открытие нового здания Казанского цирка состоялось 9 декабря 1967 года. Это уникальное сооружение, оборудованное современной цирковой техникой, построено по проекту архитектора Г. М. Пичуева, инженеров О. И. Берима и Е. Ю. Брудного. Объемно-пространственная композиция здания столь же оригинальна, сколь классически проста, изящна. Действительно, цирк смотрится как две плотно сомкнутые гигантские чаши-раковины. Монолитная железобетонная коническая оболочка без внутренних опор и является оригинальной особенностью здания. Сооружение здания казанского цирка стало событием мирового значения. Его фотографиями, статьями о нём запестрела советская и зарубежная пресса, а на его создателей посыпались заслуженные награды. В 1971 году авторы проекта здания Казанского цирка — Узбек Алпаров, Валентина Панова, Геннадий Пичуев были на-граждены золотой, серебряной и бронзовой медалями ВДНХ СССР. В 1972 году особо отличившихся сотрудников «Татаргражданпроекта» и строителей удостоили Премии Совета Министров СССР. А в 1973 году Постановлением Совета Министров ТАССР здание цирка объявили памятником архитектуры. Макет Казанского государственного цирка экспонировался в 1982 году на международной торговой ярмарке в Лейпциге. Почему казанский цирк сразу же назвали «зданием 21 века»? Что же такого особенного было в нём? Тогда единственным в мире сооружением, построенным в виде усечённого конуса, было правительственное здание в Рио-де-Жанейро. В Казани же эту форму использовали для развлекательного учреждения. Наша «тарелка», покоящаяся на 289 сваях, была в Советском Союзе первым бетонным монолитом. Высота — двадцать три метра, диаметр — шестьдесят пять метров, амфитеатр зрительного зала — на две с половиной тысячи мест. Впервые цирк построили без поддерживающих купол колонн. Впервые в нём — два манежа. Впервые все подсобные помещения находятся в самом цирке, а не на его территории. Впервые их так много — гримуборные, мастерские, танцкласс, столовая, кухня для артистов и животных, конюшня, слоновник, медвежатник. Здание цирка рассчитано на 2000 посадочных мест. Первым директором цирка был Николай Казимирович Панов – бывший артист-жонглёр. Он принимал участие в завершающей фазе строительства нового здания и организации работы циркового предприятия. Заслуженный работник культуры РТ, он руководил цирком вплоть до 1973 года. |

|

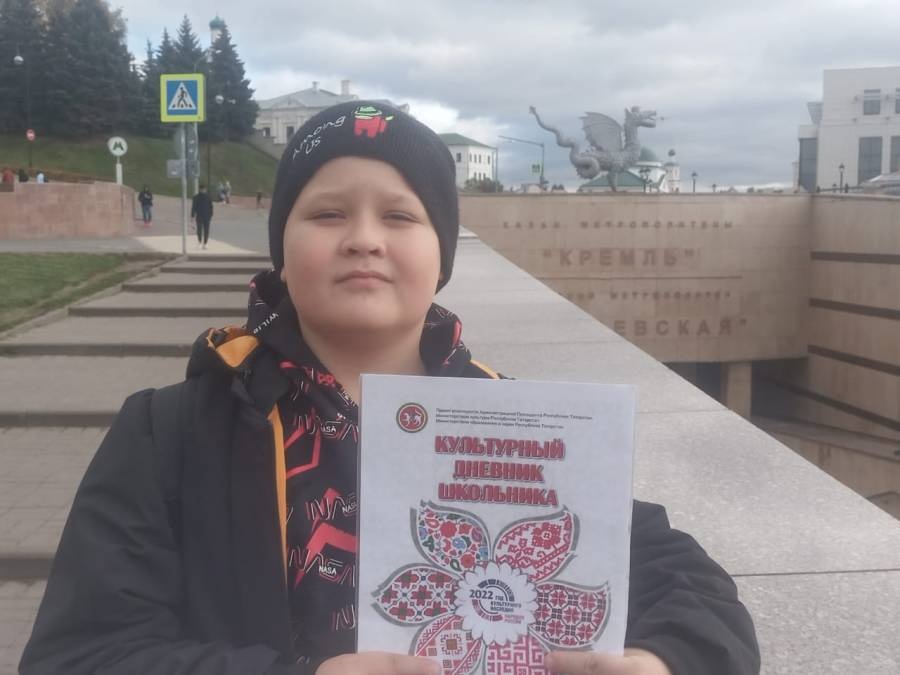

Главная и самая посещаемая достопримечательность сегодняшней Казани – это, бесспорно, Казанский Кремль, который является историческим центром и началом начал города Казани, а сегодня и основной туристической Меккой столицы Татарстана. С января 1994 года на его территории функционирует интереснейший Музей-заповедник под открытым небом, являющийся уникальнейшим объектом истории и культуры, охраняемым сегодня ЮНЕСКО. Основные кремлевские сооружения являются образцами застройки русского периода истории Казани с середины 16 века, но есть здесь и архитектурные строения 18-19 столетий. От столицы Казанского ханства в общих чертах сохранилась только основная градостроительная композиция бывшей татарской крепости. В некоторых памятниках архитектуры сегодня расположены интересные и разнообразные музейные экспозиции на любой вкус. На кремлевской территории, которая занимает почти 150 тысяч кв.метров, расположены ныне существующие учреждения правительства Татарстана, интереснейшие музейные экспозиции, сооружения архитектуры 16-20 веков, среди которых особо выделяются: Губернаторский дворец и красивейший силуэт мусульманской мечети Кул-Шариф, монолит Благовещенского православного собора и взлетевшая ввысь загадочная падающая башня Сююмбике. |

|

Кремлевская-станция Казанского метрополитена. Он был открыт в рамках первой очереди системы 27 августа 2005 года в качестве северной конечной станции системы. С тех пор маршрут был расширен, и теперь он служит промежуточной остановкой. Названные в честь расположенного неподалеку Казанского кремля архитекторы Р. Нургалиева и С. Мамлеева вместе с художником Н. Хазиахметовым включили стандартную технологию подповерхностного односклепного свода в тему мифической крепости древнего Казанского ханства.

Каронованный дракон Зилант— официальный символ, изображенный на гербе города Казани, который был принят в 2004 году. Ранее, в бытность Российской империи, герб с изображением дракона официально использовался на протяжении 145 лет (1781-1926) по одной версии, а по другой версии — 187 лет (1730-1917). Однако в Советское время на применение гербов был наложен запрет. Своё имя Зилант дракон получил от татарского слова елан-джилан (змея). Это имя связано с основанием Казани на месте, где по легенде обитал крылатый змей-дракон. Некоторые из обывателей полагают, что несмотря на то, что изображение дракона несет возвышенную символику, в его внешнем виде есть что-то от обыкновенного земного петуха: уж больно его лапы и корона напоминают петушинные ноги и гребень. Тем ни менее, этот образ выглядит достаточно симпатично.

Ирек Рамилевич

27 октября 2022

+4

283

4 комментария

#историяказани #драконзилант #метрополитенказани

|

|

Памятник Мусе Джалилю, татарскому поэту и патриоту, находится у главного входа в Казанский кремль, недалеко от Спасской башни. Скульптура установлена в 1966 году. Авторами памятника были скульптор В.Е.Цигаль и архитектор Л.Г.Голубовский.

Памятник представляет собой комплекс, состоящий из гранитной площадки трапециевидной формы, приподнятой над уровнем земли, скульптуры поэта и гранитной стены. Со стороны площади Тысячелетия к памятнику поднимается гранитная лестница. В центре композиции находится цветник, а возле него стоят скамьи, сделанные из полированного гранитного камня. На бронзовом памятнике факсимильная подпись поэта. На гранитной стене стилизованные изображения ласточек и цитаты из стихов Джалиля. Одна из строк особенно известна: «Жизнь моя песней звенела в народе, Смерть моя песней борьбы прозвучит». Джалиль (Залилов) Муса Мустафович родился 2 февраля 1906 г., казнен в тюрьме Плетцензее 25.08.1944 г. В 1956 году ему присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). В 1914 -1919 годах поэт учился в Казанском медресе, в 1919 -1924 годах – в г. Оренбург в Татарском институте народного образования. В 1925 – 1927 годах Муса работал инструктором уездных комитетов ВЛКСМ. С 1927 по 1931 год он учится в Московском университете и уже работает в детских журналах, издаваемых на его родном татарском языке. В 1933 году Муса заведует отделом литературы в газете «Коммунист». В 1935 году он работает заведующим литературной частью в Татарской оперной студии, которая находилась в Москве. Уже в эти годы начали выходить сборники его стихов на татарском языке. Он пишет популярные тексты песен и романсов. Он автор либретто оперы «Алтынчеч», которая в 1948 году была удостоена Государственной премии СССР. С 1931 по 1941 годы Муса является ответственным секретарем правления Союза писателей ТАССР. В 1941 году его призвали на фронт корреспондентом газеты второй ударной армии, которая называлась «Отвага». В 1942 году он был тяжело ранен и попал в плен. Прошел через концентрационные лагеря в Прибалтике, Польше и Германии. В немецком плену он организовал группу татарских военнопленных, которые вели подрывную работу против фашистов. В лагерях и в тюрьме Моабит в Берлине, он продолжал писать стихи. 25 августа 1944 года он, вместе с товарищами по подполью был казнен. Это произошло в фашистской тюрьме Плетцензее. Чудом, через Бельгию и Францию, дошли две его тетради со стихами, написанными в неволе. В них было 93 стихотворения. Тетради получили название «Моабитские». За этот цикл стихотворений Мусе Джалилю в 1957 году была присуждена Ленинская премия. |

|

Памятник зодчим Казанского кремля находится в сквере, разбитом у Благовещенского собора и Архиерейского дома кремля. Скульптурную композицию задумали как собирательный образ зодчих различных национальностей, строивших объекты кремля в разные эпохи. Это памятник всем зодчим, работавшим в кремле и создавшим неповторимый архитектурный облик комплекса.

Планировка функциональных зон и структуры территории Казанского кремля сложилась в период Казанского ханства, в 15 – 16 веках. Все постройки того времени были созданы татарскими зодчими. Остатки этих построек сохранились. При археологических раскопках, проведенных в кремле, найдены археологические остатки крупнейших для того времени сооружений: дворцов, башен, мавзолеев и мечетей. После взятия Казани войском Ивана Грозного в 1552 году, кремль начал активно застраиваться русскими зодчими. Строительство шло в уже сложившейся к этому времени планировке кремля. Постройки этих зодчих, созданные в разные века, можно увидеть на территории Казанского кремля. Памятник зодчим Казанского кремля был задуман в 2001 году. Проект памятника создавала авторская группа: скульпторы А.В.Головачев и В.А.Демченко и архитектор Р.М.Забирова. Памятник был торжественно открыт 18 ноября 2003 года. Памятник представляет собой фигуры двух зодчих – татарского придворного архитектора со свитком чертежа Ханского дворца и русского зодчего с чертежами Спасской башни. На постаменте памятника два опоясывающих его орнамента. В нижней части постамента находится татарский орнамент, а в верхней части – русский. Такое расположение орнаментов является символом исторической последовательности культурных слоев. Идея авторов - создание скульптурной композиции, передающей взаимопроникновение и взаимообогащение культур: русской и татарской. |

|

Благовещенский собор Казанского кремля (собор Благовещения Пресвятой Богородицы, тат. Ару хәбәр чиркәве) — православный храм в Казани, памятник русской архитектуры XVI века.

С 1552 по 1918 год собор был кафедральным храмом Казанской епархии Русской церкви (в настоящее время кафедральным является Никольский собор), здесь веками совершались рукоположения священников, а с конца XIX века и хиротонии епископов (здесь были посвящены в епископский сан Антоний (Храповицкий), Андрей (Ухтомский)). Благовещенский собор Казанского кремля — самый удалённый образец псковской архитектурной школы и самый древний из сохранившихся памятников истории и архитектуры в ансамбле кремля и города. Крестово-купольный храм с пятью главами, покоящимися на шести столпах и тремя алтарным апсидамм собор изначально воссоздавал планировку и облик Успенского собора Московского Кремля, подчёркивая новый статус Казани. В подклете собора нашли упокоение многие казанские архипастыри, таким образом, Благовещенский собор для Казанского кремля имел то же значение, что и Ризоположенский собор для Московского Кремля. Несмотря на позднейшие реконструкции, исконный псковский стиль собора прочитывается в полосе типично псковского орнамента, опоясывающей основание центральной главы, и аркатурном поясе, украшающем апсиды. |