Новые записи

Вокруг столько интересного!

| Автор блога: | Ясмина Даукаева |

| Все рубрики (608) |

| Театр (61) |

| Выставки, музеи (177) |

| Фестивали (21) |

| Цирк (5) |

| Концерты (24) |

| Кино (22) |

| Мастер-классы (24) |

|

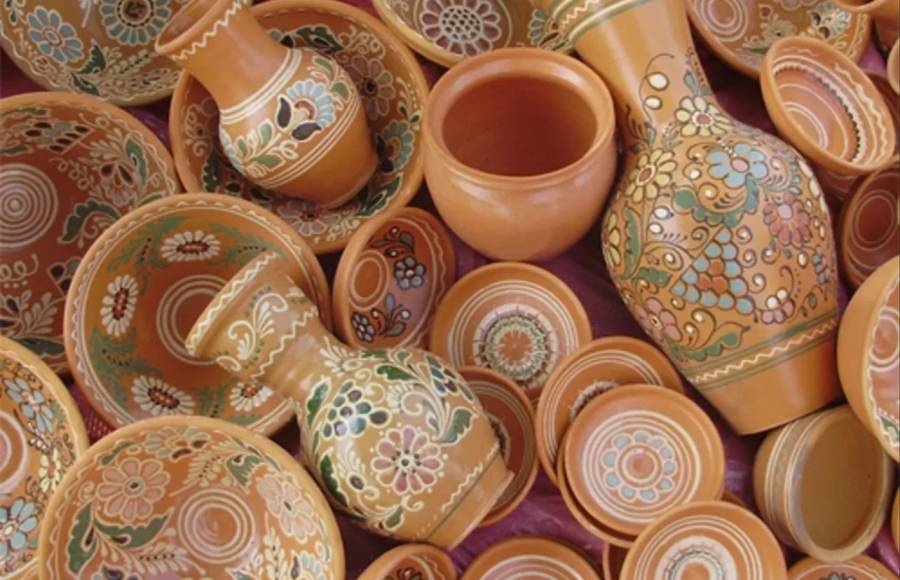

Сегодня я посетила гончарную мастерскую, где смогла изготовить собственное изделие из глины. Такое ремесло называется гончарным.

Гончарное ремесло — одно из древнейших ремёсел на земле. Оно зародилось ещё в эпоху неолита, что подтверждают многочисленные находки, сделанные во время археологических раскопок: вылепленные вручную глиняные фигурки, примитивная посуда для приготовления пищи, сосуды для хранения воды и зерна. В настоящее время гончарное ремесло — это обработка посредством формовки на гончарном круге, нанесения глазури с последующим обжигом глины с целью превращения её в предметы домашнего обихода, строительные материалы, различные декоративные изделия, сувениры, украшения, одним словом, в керамику. Обучение гончарному ремеслу можно пройти, например, в мастерских, где проводятся мастер-классы по созданию простых изделий из глины, не требующих особых навыков и умений. Сегодня я получила навыки гончарного ремесла, сделав тарелочку своими руками. Сначала я вылепила из глины свою тарелочку, нанесла декоративные элементы, тщательно обработала все трещинки и нанесла краску. Затем моё изделие будет обжигаться в печи и я смогу его забрать домой. Изначально гончарное производство было ремеслом, служившим для изготовления ёмкостей для приёма пищи или сосудов, в которых хранятся сыпучие и жидкие материалы. Со временем оно развивалось и обогащалось новыми предметами выделки: огнеупорным кирпичом, каменной посудой, черепицей, изразцами, дренажными трубами, архитектурными украшениями и подобными изделиями. Лепить из глины, придавая изделию нужную форму, не так уж просто. Гончарное ремесло это целое искусство.

Ясмина Даукаева

7 декабря 2024

+2

160

2 комментария

|

|

После презентации нашего Волонтерского клуба «Доктор Китапкин» в рамках социокультурного инклюзивного мероприятия «Искусство добра» в ГБУК РТ «Детский центр «Экият» мы смогли поучаствовать в различных мастер-классах.

Я сшила вот такую подушку для иголочек, она удобно надевается на руку. Маме она очень понравилась. Ещё я успела расписать гипсовую фигурку тигренка, он получился очень милым. Также я поиграла в интересные игры на стенде безопасности дорожного движения. Вот так интересно и познавательно прошло для меня мероприятие «Искусство добра», мне очень всё понравилось. |

|

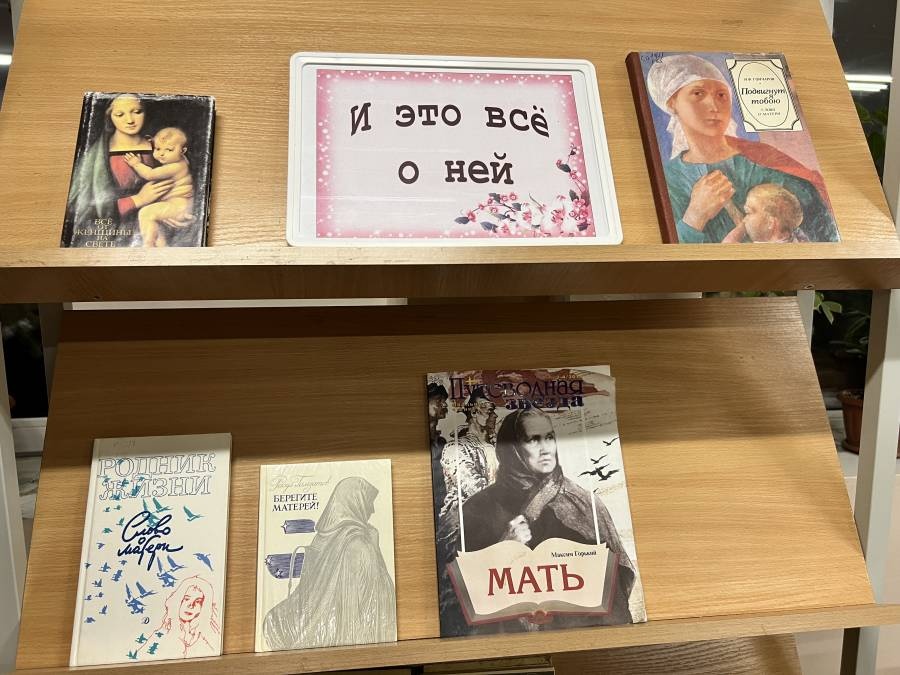

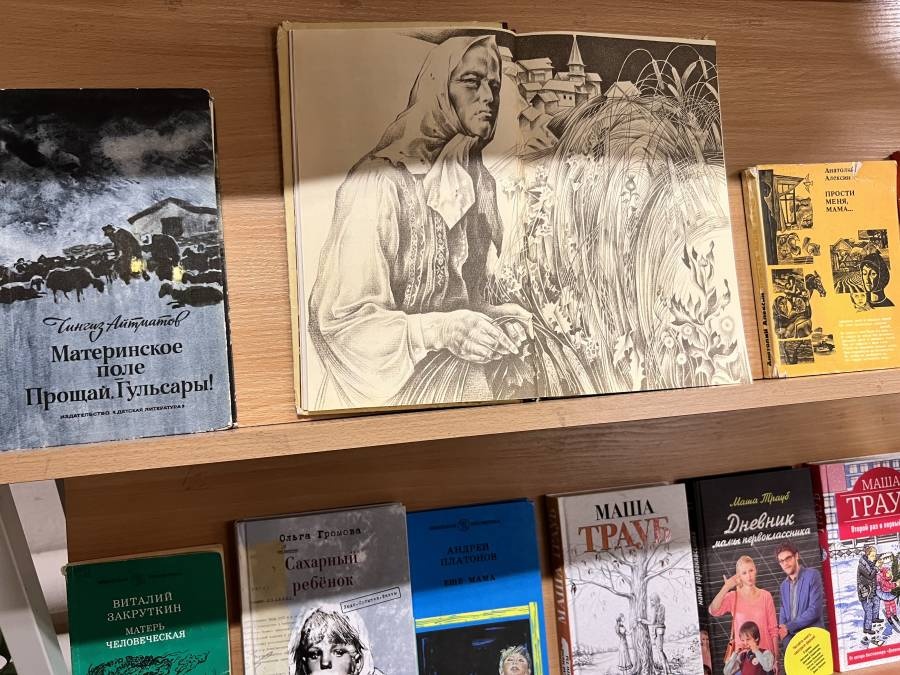

В Центральной детской библиотеке представлена трогательная книжная выставка, посвященная всем мамам, которая называется «И это всё о ней».

5 декабря я с ней ознакомилась. На выставке представлены замечательные книги о маме. Ведь ближе и дороже мамы у человека никого нет. Также здесь можно полюбоваться прекрасными репродукциями, на которых изображены матери. Мама — это неповторимый и незаменимый источник любви‚ заботы и поддержки. Мама — это тот человек‚ который всегда будет рядом‚ поддерживая‚ любя и вдохновляя на самые высокие достижения. Поэтому столько произведений - литературных, художественных и музыкальных, посвящено матерям. |

|

В Центральной детской библиотеке подготовлена чудесная экспозиция под названием «Жил был зонтик». 5 декабря я познакомилась с этой интересной экспозицией.

Она знакомит с литературными героями, в жизни которых зонтики сыграли важную роль, и даже представлена галерея их портретов. Также здесь представлены книги, в названии которых есть слово «зонтик» - я и не думала, что их так много  Также на выставке представлена информация о том, кто придумал зонтики и для чего, или почему зонтики называются зонтиками? И ещё много других интересных фактов из истории зонтиков можно найти в экспозиции. В игровой зоне есть интересные задания: например, нужно найти на рисунке 25 зонтиков. Я нашла  Среди них были и такие зонты, которые нужны не только для того, чтобы прятаться от дождя или солнца, а еще зонтики-соцветия у цветов и зонтики-украшения для коктейлей, это было хитро  Вот такая интересная, красивая экспозиция. Работники Центральной детской библиотеки всегда организовывают интересные оригинальные выставки. |

|

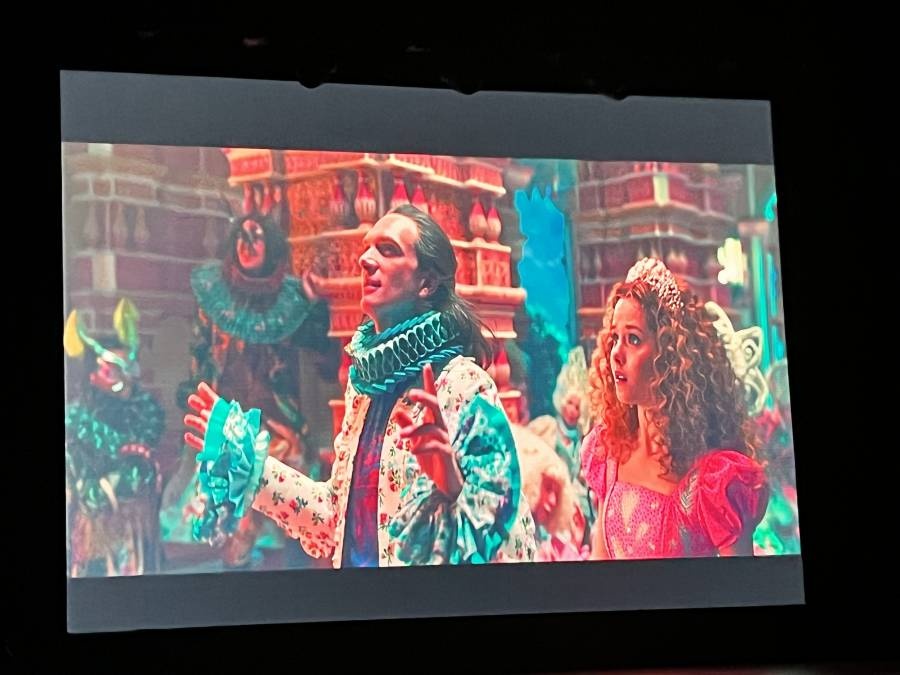

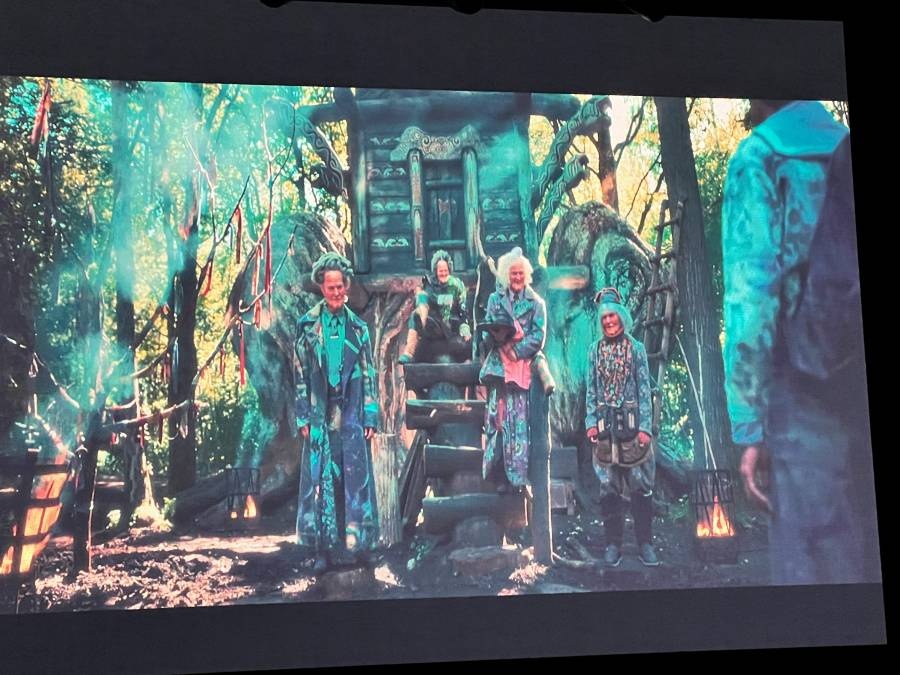

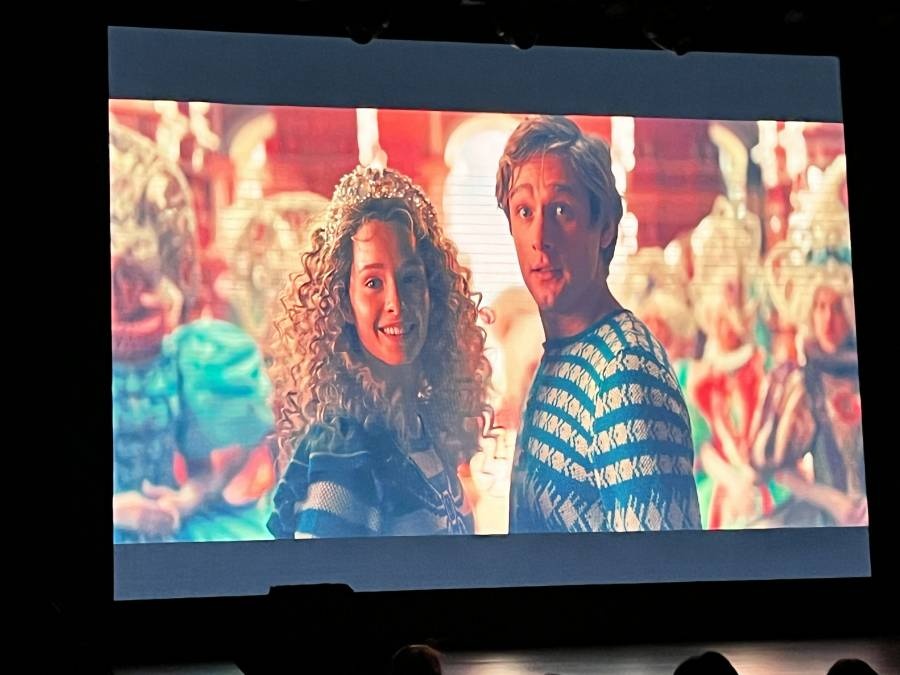

После презентации нашего Волонтерского клуба «Доктор Китапкин» в рамках социокультурного инклюзивного мероприятия «Искусство добра» в ГБУК РТ «Детский центр «Экият» мы посетили показ кинофильма-сказки «Летучий корабль».

Я этот фильм уже смотрела в кинотеатре, но очень рада была посмотреть его ещё раз, потому что он мне очень понравился. Это фильм-сказка по одноименному мультфильму, тоже очень интересному и смешному, кстати. Обычный парень Иван влюбляется в царевну Забаву, на которой собирается жениться сын царского казначея Полкан. Иван отправляется за золотом, чтобы заслужить доверие царя и его согласие на свадьбу с Забавой. По пути он встречает Соловья-разбойника, Водяного, Бабок-ёжек и всяческие приключения. В итоге золота он не находит, но с помощью своих волшебных друзей строит летучий корабль и на нём возвращается за Забавой. Заканчивается сказка конечно же хорошо: добро побеждает зло, а влюбленные улетают в кругосветное путешествие на летучем корабле. Фильм очень музыкальный, яркий, красочный, мне он очень нравится! Я бы его и в третий раз посмотрела  |

|

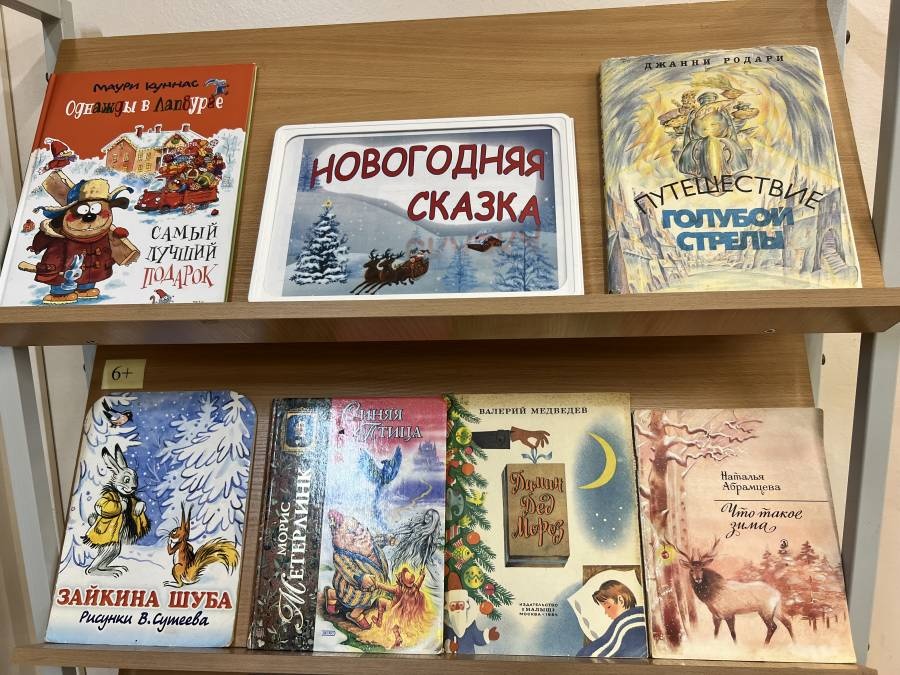

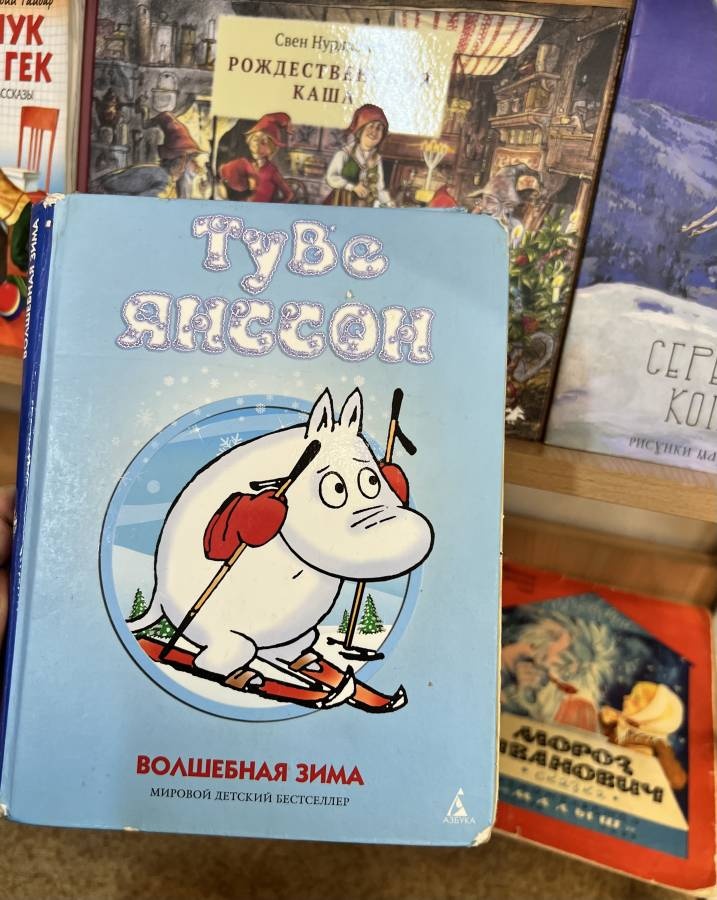

5 декабря я познакомилась с книжной выставкой «Новогодняя сказка» в Центральной детской библиотеке.

Я люблю Новый год и люблю сказки про него, они всегда полны чудес и волшебства. Да и вообще зима — это самое волшебное и сказочное время года. Невероятной красоты снежинки кружатся в воздухе, мороз рисует на окнах великолепные расписные узоры, деревья стоят, словно заколдованные Снежной королевой, земля покрывается пушистым снежным покрывалом. Зимой много интересных событий и важных дел: новогодние праздники, долгожданные зимние каникулы, веселые гулянья и развлечения на улице. А ещё зима может быть очень уютной, особенно с интересной книгой в руках. И на этой выставке как раз представлены такие интересные книги о новогодних чудесах. Многие из этих книг я уже читала - например, русскую народную сказку «Снегурочка», «Двенадцать месяцев» С.Маршака, «Серебряное копытце» П.Бажова, «Чук и Гек» А.Гайдара. Все они мне очень понравились и хорошо запомнились. |

|

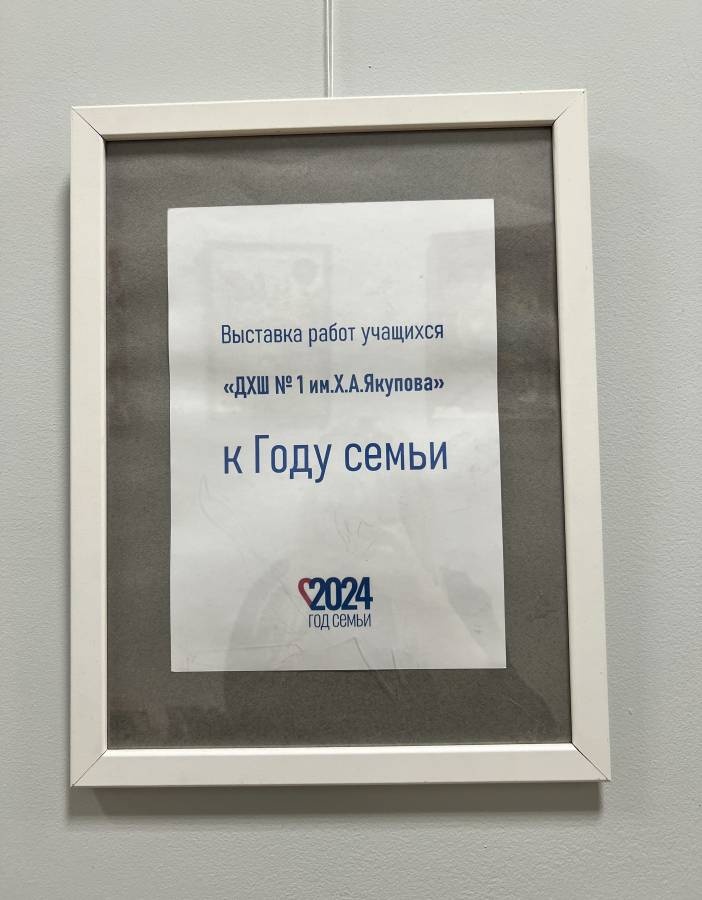

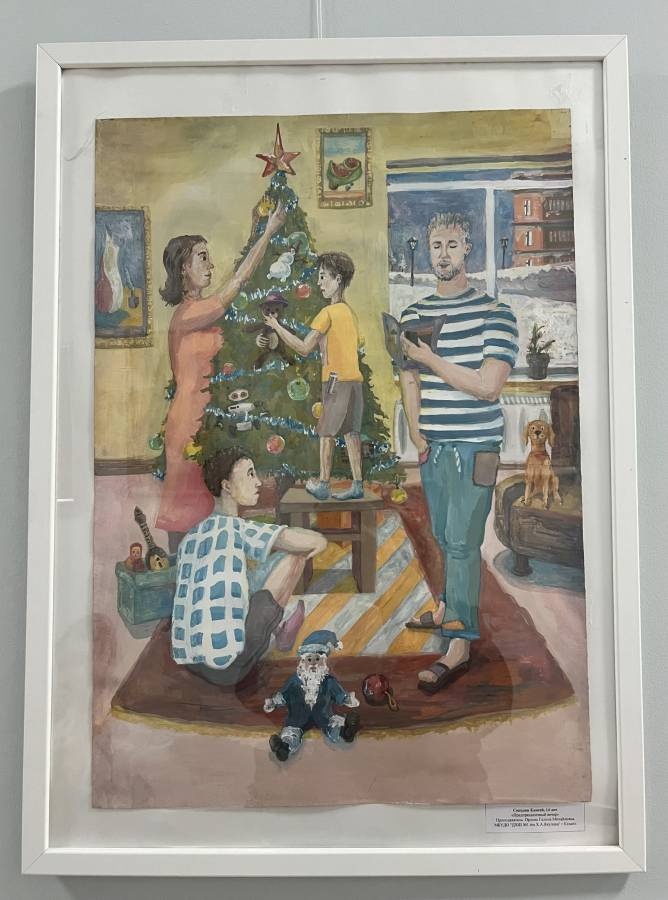

Сегодня я побывала в Детском центре «Экият», там находится Детская художественная школа №1 им. Х.А. Якупова.

Поэтому часто на стенах центра можно увидеть выставки работ юных художников, учеников этой школы. Сегодня я познакомилась с выставкой работ учащихся, приуроченной к Году семьи. Все работы на выставке посвящены семье. Ведь семья - это самое важное, что есть в жизни человека. Именно в семье мы всегда находим любовь, поддержку и совет. Посмотрите, какие уютные, добрые картины. Они словно излучают счастье, тепло, любовь и согласие. Мне понравилась эта выставка, захотелось тоже нарисовать что-то такое же доброе и уютное про свою семью  |

|

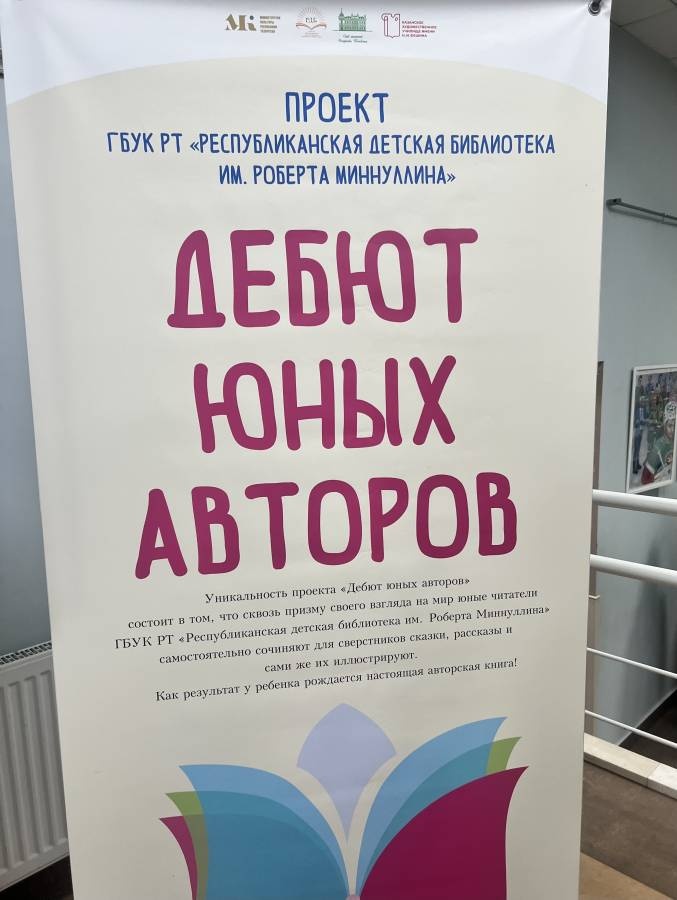

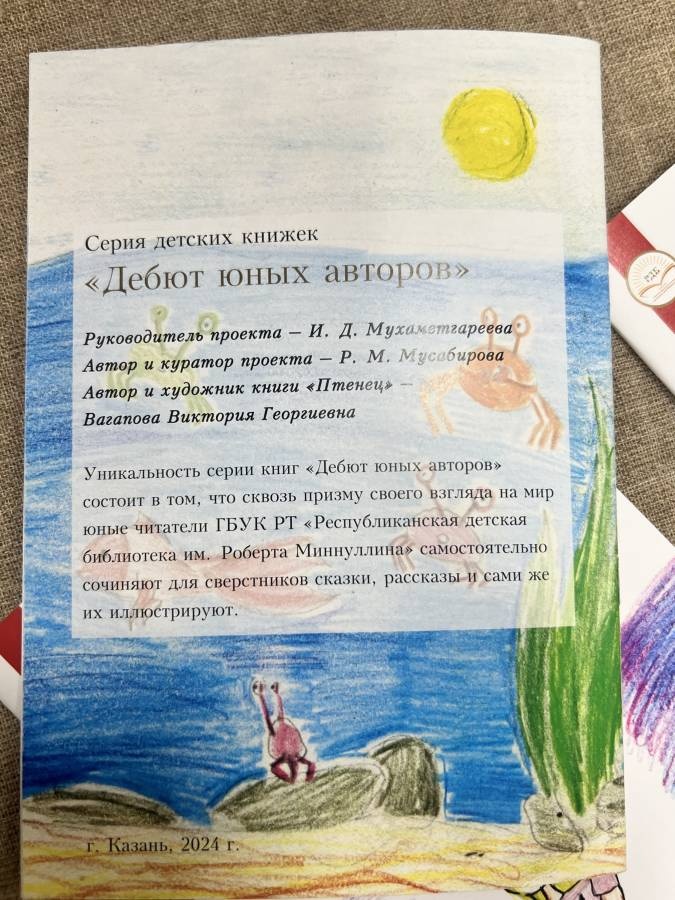

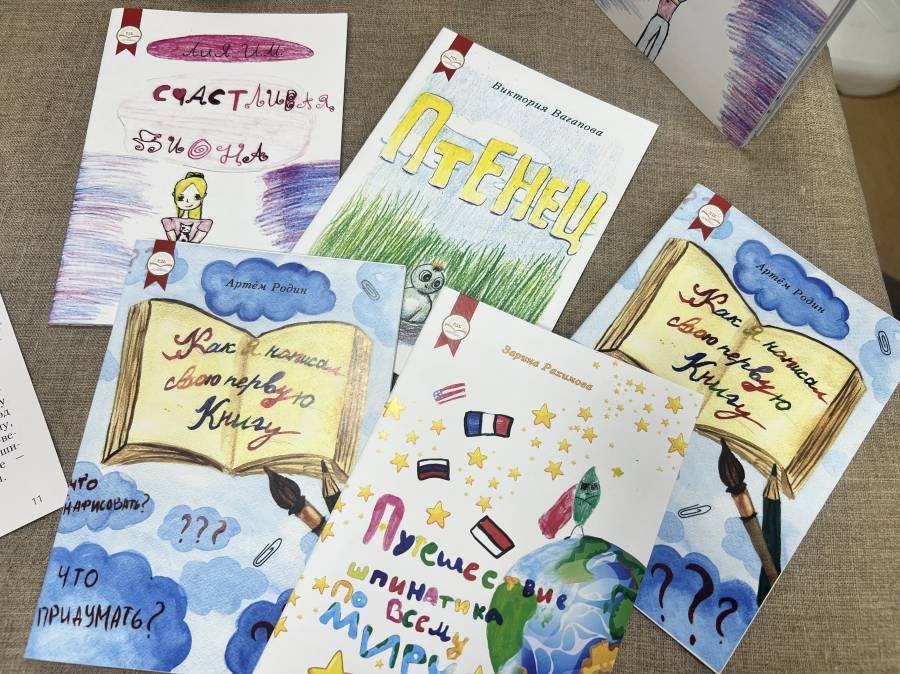

На сегодняшнем социокультурном инклюзивном мероприятии «Искусство добра», проходившем в ГБУК РТ «Детский центр «Экият», я познакомилась с очень интересным проектом Республиканской детской библиотеки имени Роберта Миннуллина под названием «Дебют юных авторов».

Сегодня была представлена выставка результатов работ детей и подростков - участников Литературной смены «Книга дружбы». Эта литературная смена проходила в моем любимом лагере «Мирас». На выставке были представлены авторские книги ребят проекта «Дебют юных авторов», продемонстрировавшие невероятный творческий потенциал. Уникальность проекта «Дебют юных авторов» состоит в том, что сквозь призму своего взгляда на мир юные читатели Республиканской детской библиотеки имени Роберта Миннуллина самостоятельно сочиняют для сверстников сказки, рассказы и сами же их иллюстрируют. Как результат у ребенка рождается настоящая авторская книга! Только посмотрите, какие чудесные книги получились у ребят  Мне так понравились эти книги, что тоже очень захотелось издать свою. Это же такая память и замечательный способ воплотить свои фантазии. |

|

Сегодня я приняла участие в презентации деятельности нашего Волонтерского клуба «Доктор Китапкин» в рамках социокультурного инклюзивного мероприятия «Искусство добра», проходившего в ГБУК РТ «Детский центр «Экият».

Мы знакомили ребят с работой нашего клуба и предлагали им принять участие в мастер-классе по реставрации книги. На память дети забирали с собой волонтерский дневник «Доктор Китапкин», где у них уже стояла первая отметка о проделанной работе с печатью Республиканской детской библиотеки имени Роберта Миннуллина. В числе приглашенных гостей на сегодняшнем мероприятии присутствовала министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Амировна Зарипова. Она также проявила интерес к нашему стенду и даже поучаствовала в мастер-классе по реставрации книги. |

|

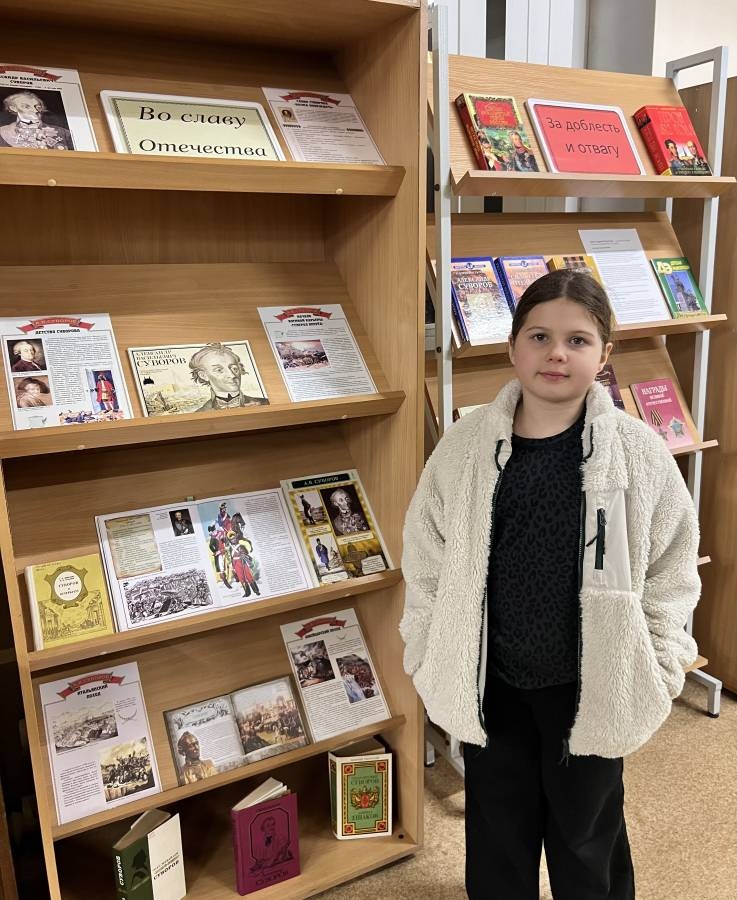

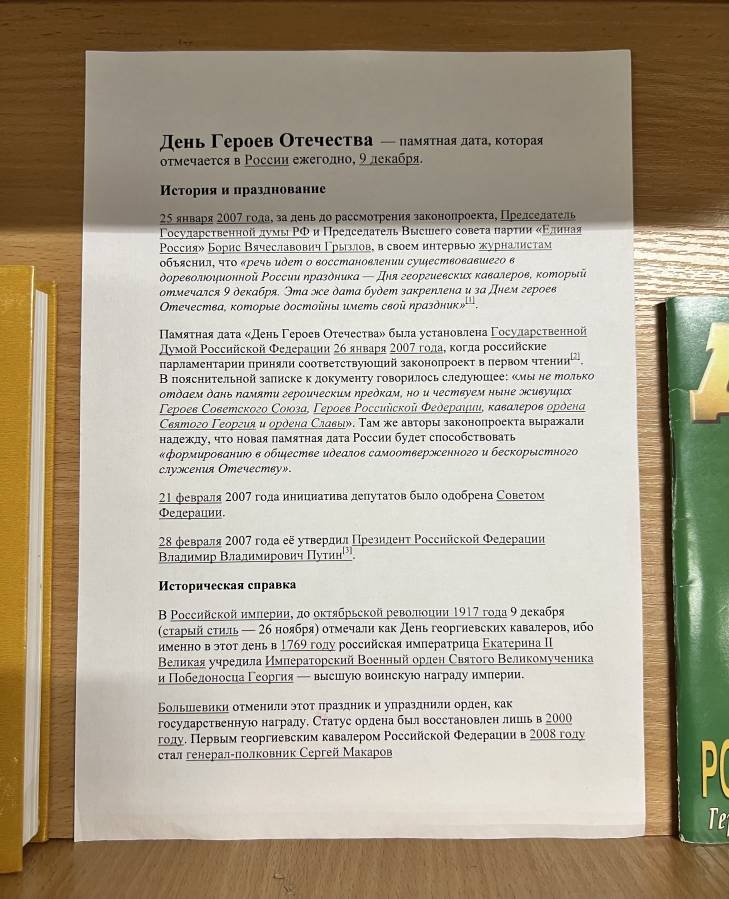

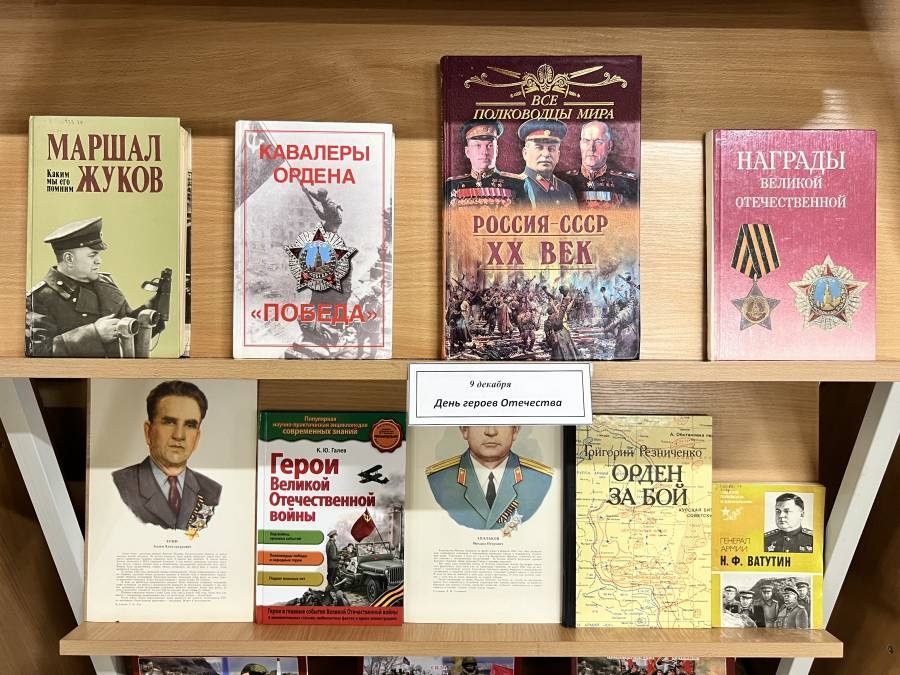

Ко Дню героев Отечества в Центральной детской библиотеке открылась книжно-иллюстративная выставка «За доблесть и отвагу», на которой представлены книги и журнальные статьи, рассказывающие о Героях Советского Союза, Героях Российской Федерации, кавалерах ордена Святого Георгия и ордена Славы, которых чествуют в этот день.

5 декабря я ознакомилась с этой интересной выставкой. Свою историю данный праздник ведет с XVIII века. Эта дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II — в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. В дореволюционной России существовал праздник - День георгиевских кавалеров, отмечался он 9 декабря. Эту же дату решено было закрепить и за Днем героев Отечества, которые достойны иметь свой праздник. День Героев Отечества посвящен всем тем людям, чьи сила духа, честь и доблесть стали примером проявления наивысших нравственных человеческих качеств и ответственности перед Отечеством и которые заслуженно зовутся Героями. Книги, представленные на выставке, открывают не только важные вехи отечественной истории, но и черты характера российского воина, истоки его бесконечной любви к Родине. Они расскажут о людях, которые проявили истинное мужество и бесстрашие. |