Новые записи

Моя культурная жизнь

| Автор блога: | Амира Трофимова |

|

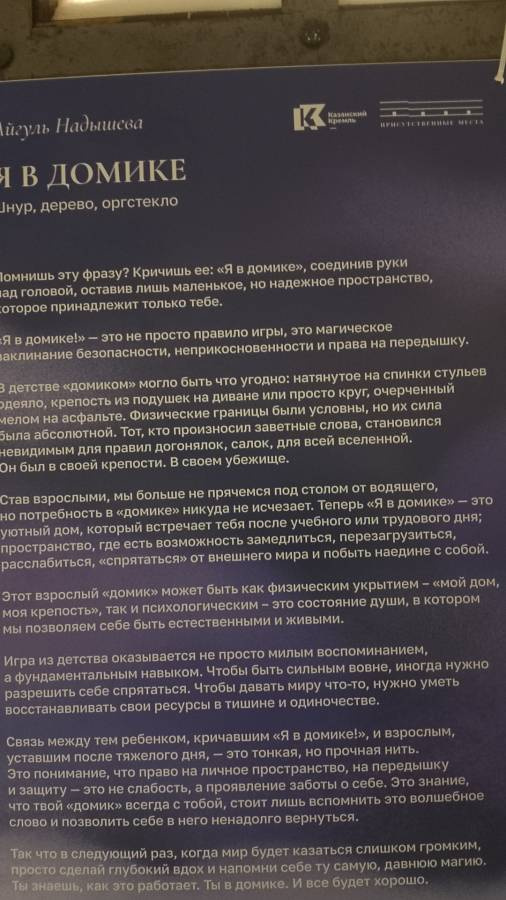

На прошлой неделе я посетила книжную выставку "Наследие нашего народа вечно".

в нашей районной библиотеке "Наследие нашего народа вечно". Культурное наследие прошлого, народ хранит веками. Издавна Россия славилась своими традициями, праздниками, обычаями, обрядами. Выставка открывает своим читателям прекрасный ларец народной мудрости. Знакомит с искусством народа, песнями, сказками. Народное искусство- это создаваемые народом на основе коллективного творческого опыта и национальных традиций, бытующие в народе поэзия, музыка, театр, танец, архитектура. Нематериальное культурное наследие-обычаи, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, признанные людьми в качестве их культурного наследия. На выставке показаны очень интересные, ярко иллюстрированные книжки.

Амира Трофимова

28 апреля 2023

0

300

Нет комментариев

|

|

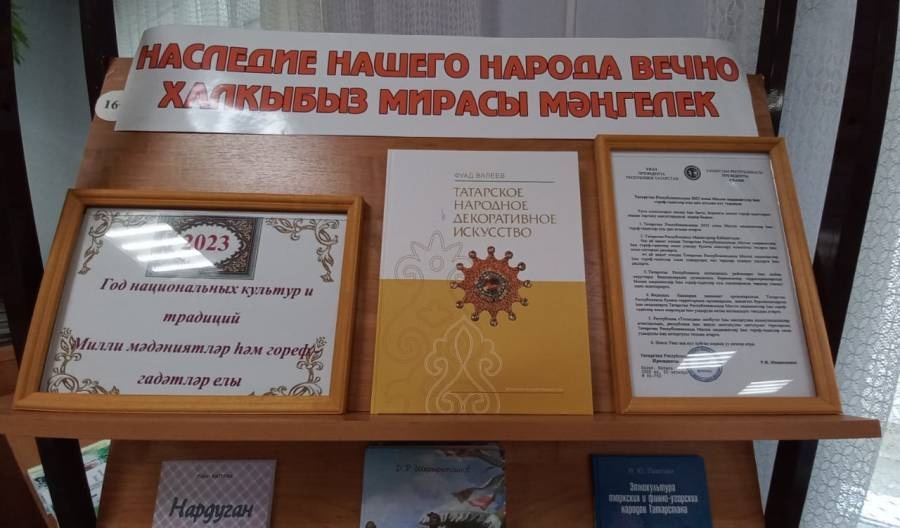

Дом Е.Е.Ульянова - С.В.Золиной" является памятником архитектуры. Дом был построен в первой половине 19 века.

В 1851 году свияжский купец второй гильдии Е. Е. Ульянов восстановил дом после пожара. В 1877 году С.В.Золина купила и перестроила дом. Дом представляет собой двухэтажное здание с антресолями, построенное в классическом стиле. |

|

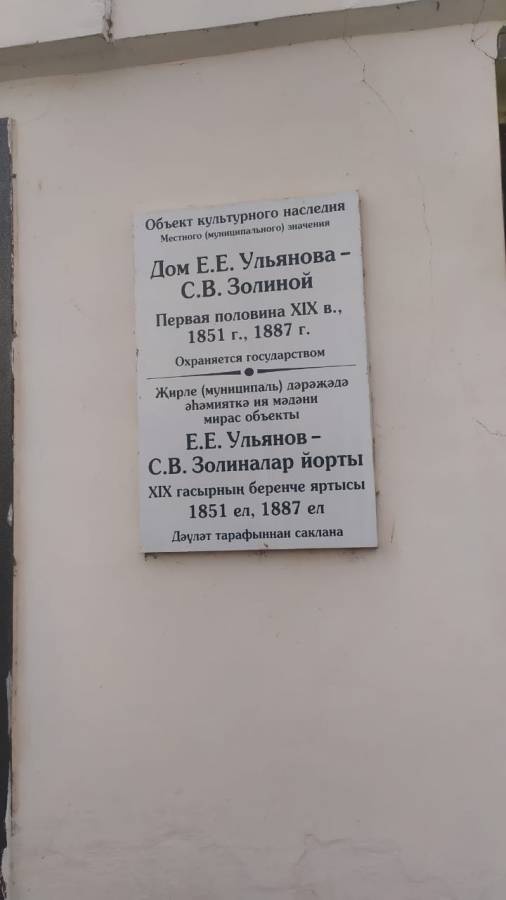

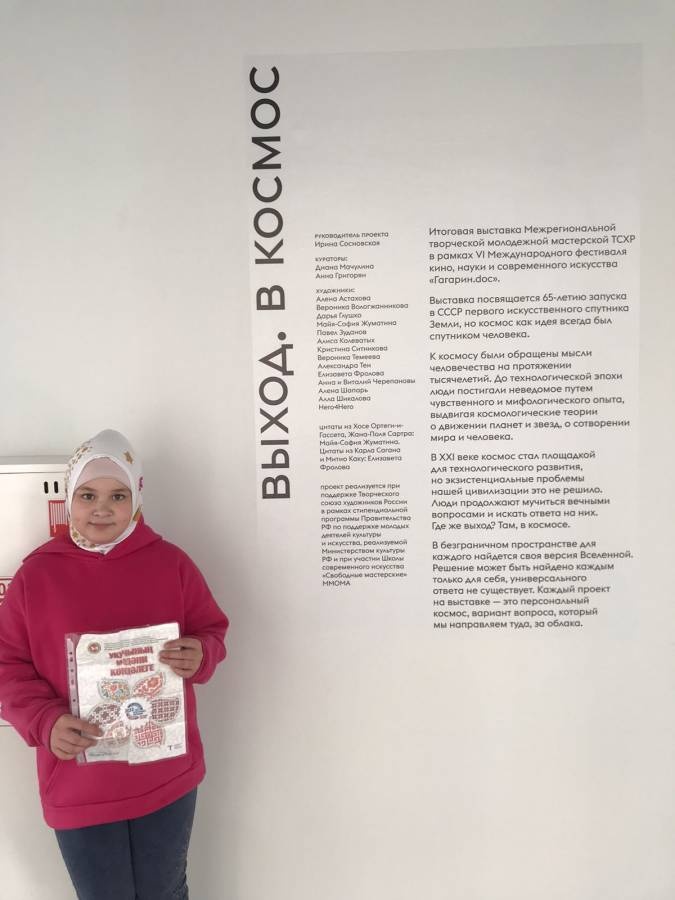

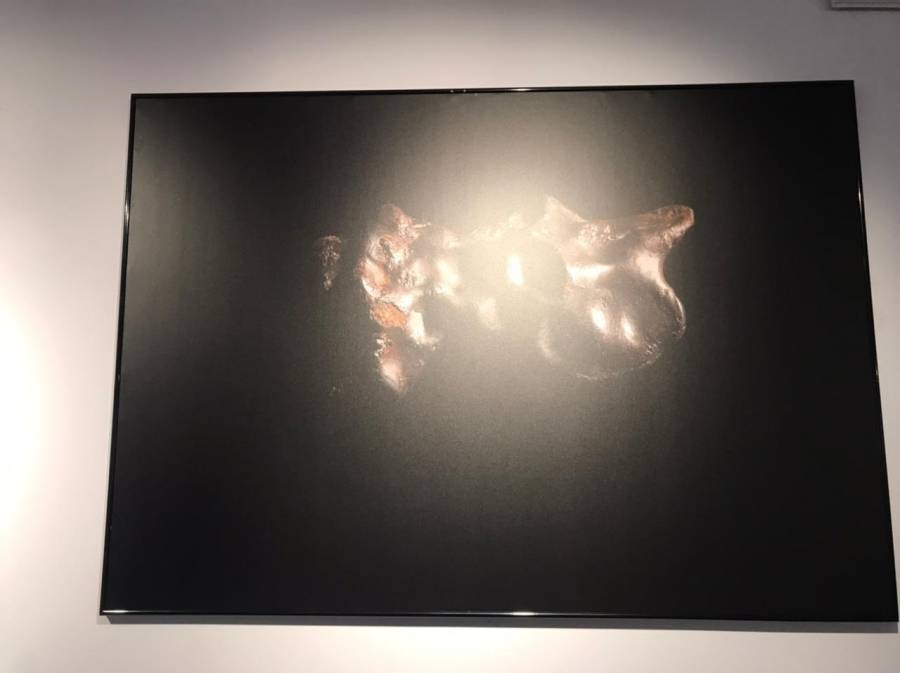

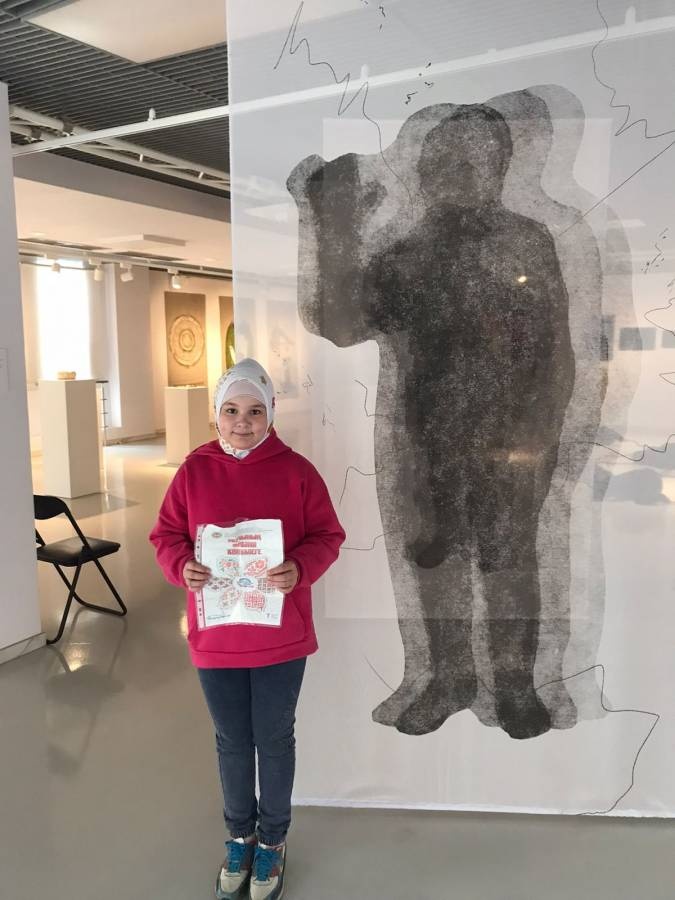

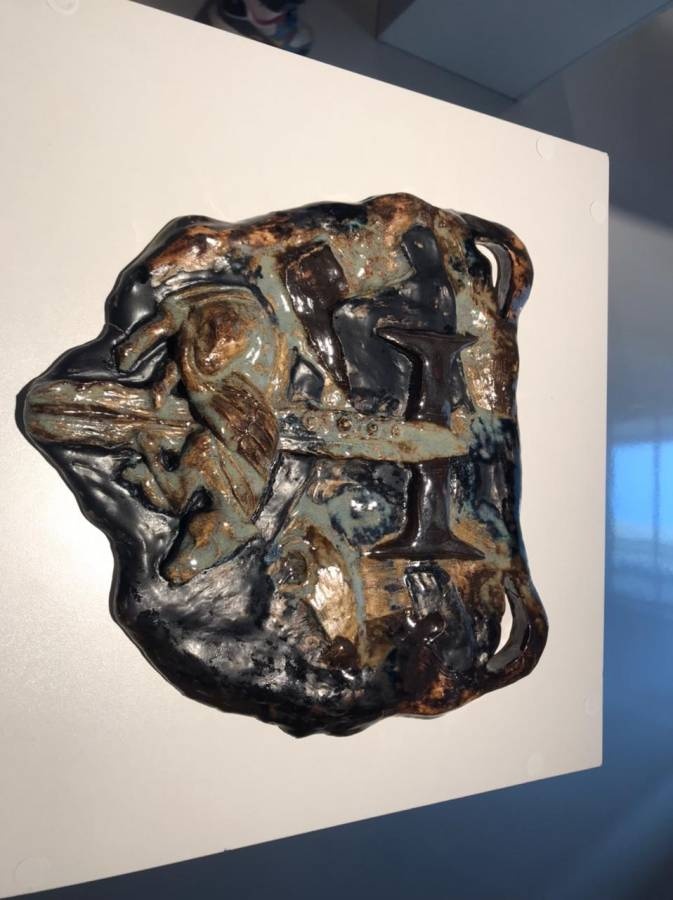

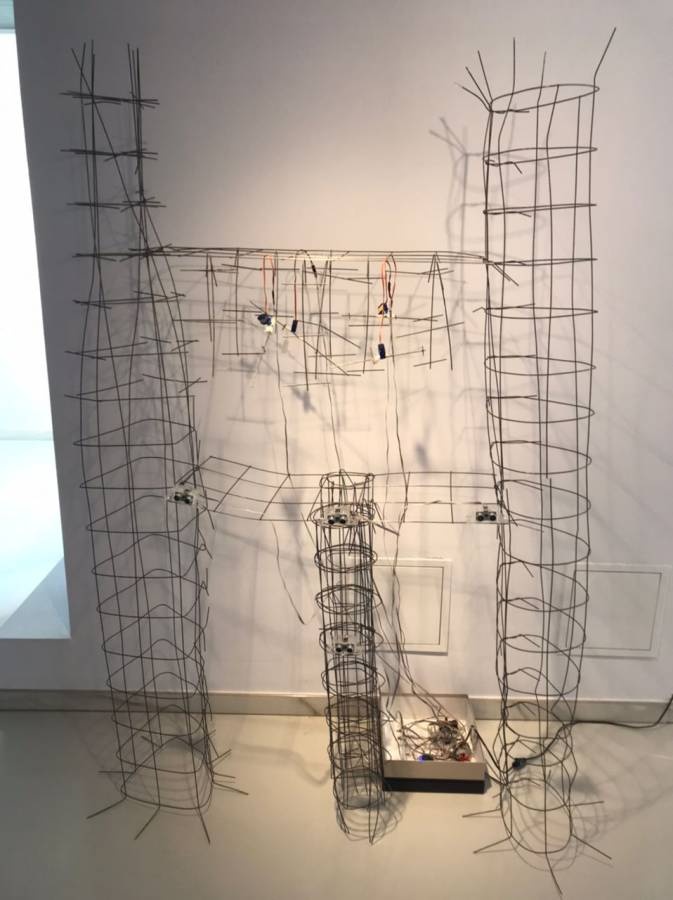

С 13 апреля в Галерее современного искусства ГМИИ РТ начала работать итоговая московская выставка «Выход. В космос», посвященная 65-летию запуска в СССР первого искусственного спутника Земли.

В экспозиции представлены работы Межрегиональной молодежной мастерской Творческого союза художников России. Выставка честно скажу своеобразная, очень современная, необычная и можно сказать интересная. Там представлены различные арт-объекты, серии произведений по тематике космоса, текстильные экспонаты, графика, живопись, фотографии, керамика, реди-мейд, видео и инсталляции. Выставка мне понравилась, я люблю все необычное и интересное. Многие экспонаты на первый взгляд непонятные, но когда читаешь про них информацию и включаешь воображение, очень даже интересненько. Ещё радует то, что люди интересуются таким искусством, так как на выставке было достаточно народу. |

|

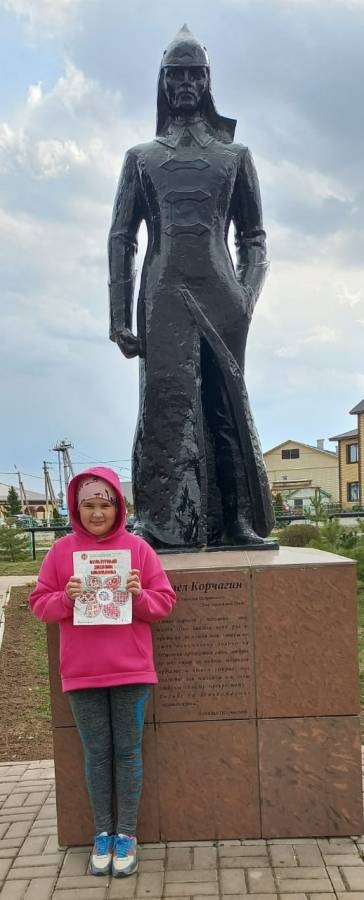

В Богатых Сабах моё внимание привлек памятник, оказался он поставлен в честь Павла Корчагина.

Обычно памятники возводят учёным, писателям, героям и мне кажется это один из редчайших случаев запечатления литературного персонажа. Па́вел Андреевич Корча́гин — главный герой романа Николая Островского «Как закалялась сталь» (1932) и снятых по этому произведению фильмов. Сразу после публикации романа Павел Корчагин, чья юность в годы Гражданской войны и НЭПа прошла в борьбе за коммунизм и счастье трудящихся, стал идеалом для подражания для нескольких поколений советских людей. |

|

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ в Казани мы посмотрели выставку «Петр Сперанский. «Архитектор» татарского театра».

На выставке представлены эскизы к декорациям таких известных спектаклей как «Ходжа Насретдин», «Король Лир», к операм «Алтынчеч», «Пиковая дама», к балету «Шурале», «Дон Кихот», костюмы к спектаклям, архивные фотографии из собрания ГМИИ РТ, ТГАТ им. Г. Камала и частного собрания. Часть экспозиции посвящена лирическим пейзажам с видами Казани, Крыма, Кавказа, и многочисленным зарисовкам татарского орнамента, которые послужили основой изданных альбомов «Татарский народный орнамент» (1948, 1953). Петр Сперанский родился 1 января 1891 года в Казани. В 1914 году окончил Казанскую художественную школу (ученик Н.И. Фешина и П.П. Бенькова), в 1924 году – Казанский государственный художественно-технологический институт (Высшие художественно-технические мастерские), факультет архитектуры гражданских и специальных сооружений, получив квалификацию архитектора. Работал художником в труппе «Сайяр» (1915–1917) и при оперных сезонах (1916–1920), одновременно выступал на сцене в качестве артиста (окончил драматическую студию). Стал главным художником Татарского академического театра в 1924 году, а позже Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. В своем творчестве Петр Сперанский продолжил традиции «Мира искусства» (в частности, в его декорациях читаются традиции А. Головина и А. Бенуа). Декорациям художника присущи графичность, орнаментальность, плоскостность цвета. Традиции выражаются также в использовании «старинных» техник: акварели, гуаши, темперы. Выставка красивая, очень интересные картины, необычные. |

|

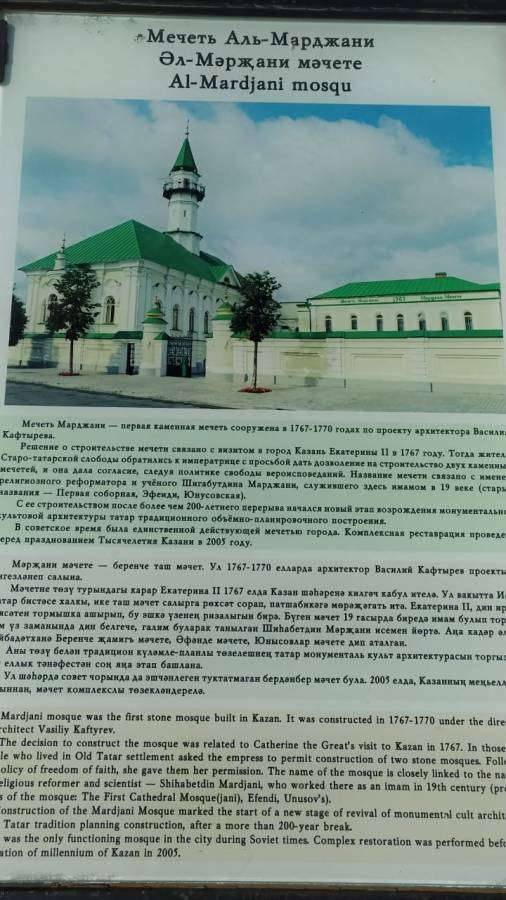

Мечеть аль-Марджани́ — мечеть в Старо-Татарской слободе города Казани. Расположена между улицей, названной именем Каюма Насыри, и берегом озера Нижний (Ближний) Кабан.

Мечеть явилась историческим знаковым воплощением начала общества многоконфессиональной веротерпимости в России, провозглашённой императрицей Екатериной II в конце XVIII века, более чем два века была самой крупной и главной в Казани соборной мечетью-джами и остаётся историческим центром татаро-мусульманской духовности в Татарстане. Мечеть построена в 1766—1770 годах на средства прихожан по личному разрешению Екатерины II, полученному во время её приезда в Казань. На строительство мечети 62 человека собрали 5000 рублей. Это была первая каменная мечеть, построенная в Казани после её взятия Иваном Грозным в 1552 году. Здание построено в традициях татарской средневековой архитектуры мечетей с минаретом на крыше и стилевых формах провинциального барокко. Двухэтажная двухзальная мечеть имеет трёхъярусный минарет. В оформлении фасадов и интерьеров архитектурный декор «петербургского» барокко сочетается с орнаментальными мотивами татарского декоративного искусства. Архитектором предположительно был В. И. Кафтырев. Мечеть названа по имени имама Шигабутдина Марджани, служившего в ней в 1850—1889 годах. Долгое время называлась Юнусовской по династии купцов Юнусовых, живших в махалле и тративших деньги на содержание мечети. До этого называлась Эфенди. |

|

История татарского драматического театра началась в первое десятилетие 20 столетия, а точнее 22 декабря 1906 года, когда домашний театральный кружок «Шимбэчелэр» осуществил премьеру первой постановки на татарском языке.

С 1908 года в Казани существовала уже татарская труппа «Сайяр», которая позже разместилась в здании Казанского Восточного клуба, находящемся сегодня на улице Татарстан, 8. Одной из активных участниц этой труппы была татарская актриса и режиссер С.Гиззатуллина-Волжская. В 1922 году после окончания Гражданской войны из разрозненных татарских театральных коллективов был организован Драматический театр, возглавляемый К.Тинчуриным. При театре был открыт театральный техникум и вскоре первому татарскому театру был присвоен статус Академического. В 1939 году театру было присвоено имя Г.Камала – известного татарского драматурга. А в 1986 году труппа театра переехала в новое здание с примечательной голубой наклонной крышей на Площадь озера Кабан. Находясь в Казани очень желательно посетить хотя бы один спектакль этого очень профессионального и популярного театра. Незнание татарского языка в данном случае не помеха, ведь всем зрителям выдаются наушники, которые подключаются к системе синхронного перевода на русский язык. Посетить хотя бы один спектакль Татарского драматического театра надо обязательно Настоящая и искренняя игра талантливых актеров этого театра в переводе совсем не нуждается. |

|

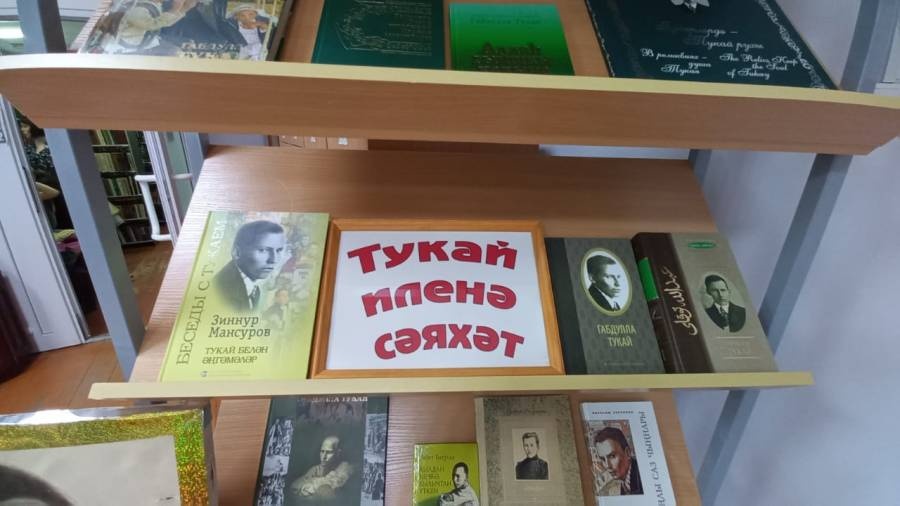

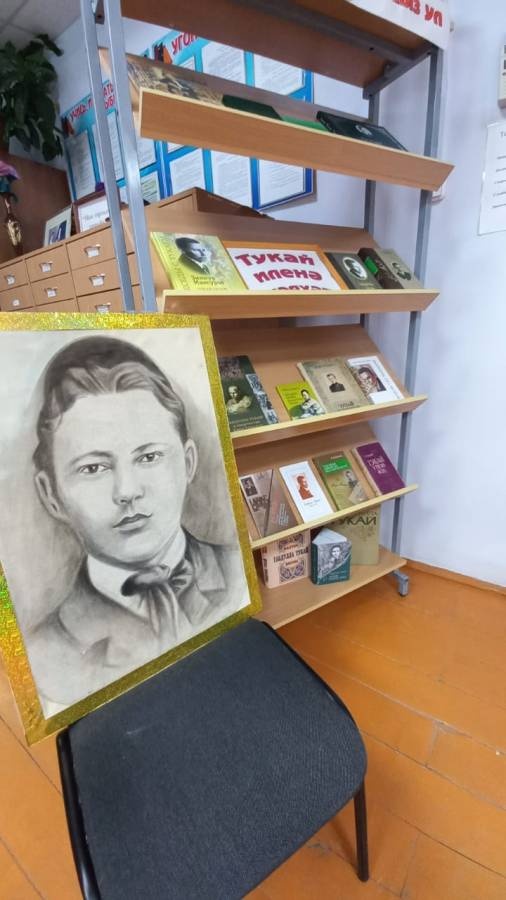

В центральной библиотеке нашего района оформлена книжная выставка к 137- летию Габдуллы Тукая "Тукай - сунмэс йолдыз".

Габдулла Тукай вошёл в историю татарской литературы как великий поэт, творчество которого стало основой национальной поэзии Татарстана. Прожив короткую жизнь, Тукай оставил огромное литературное наследие. На выставке представлены сказки и стихи этого замечательного писателя. Ведь книги и произведения Габдуллы Тукая воспитывают в подрастающем поколении любовь к родному языку, к родному краю, его природе. |

|

Недалеко от цирка установлен памятник Благотворителю. Автор Асия Минуллина, 2008. Прообраз — Асгат Галимзянов (1936–2016) или Асхат-абый.

Он подарил детским домам 70 автобусов, пожертвовал свои дом и квартиру… В конце 1970-х годов начал работать возчиком Бауманского райпищеторга Казани, развозил товары на казанском Колхозном рынке и стал использовать отходы рынка на корм скоту в подсобном хозяйстве. Держать скот населению было строго запрещено, поэтому, Асгат сконструировал для них подземное жилище в сарае по соседству со своим конём Орликом. Асгат вырыл погреб, провёл туда воду, установил свет, придумал механизмы для подачи корма и уборки навоза. Каждый день мужчина вёз отходы с рынка в сарай и кормил ими поросят. Навоз убирал ночью, запрягая собак в сани, чтобы не было слышно стука копыт. Для этого вставал каждый день в три утра, а выращенный скот сдавал государству. Так Галимзянов зарабатывал в течение 12 лет, а о его ферме никто не знал шесть лет благодаря тому, что всё хозяйство мужчина держал в идеальной чистоте. Деньги хранил под кроватью в эмалированном тазике. ОБХСС завёл на Галимзянова уголовное дело, но за него вступились директора нескольких детдомов, которым он помогал, и Асгату Галимзяновичу официально разрешили держать скот. |

|

Благовещенский собор Казанского кремля (собор Благовещения Пресвятой Богородицы — православный храм в Казани, памятник русской архитектуры XVI века.

С 1552 по 1918 год собор был кафедральным храмом Казанской епархии Русской церкви (в настоящее время кафедральным является Никольский собор), здесь веками совершались рукоположения священников, а с конца XIX века и хиротонии епископов (здесь были посвящены в епископский сан Антоний (Храповицкий), Андрей (Ухтомский)). Благовещенский собор Казанского кремля — самый удалённый образец псковской архитектурной школы и самый древний из сохранившихся памятников истории и архитектуры в ансамбле кремля и города. Крестово-купольный храм с пятью главами, покоящимися на шести столпах и тремя алтарным апсидамм собор изначально воссоздавал планировку и облик Успенского собора Московского Кремля, подчёркивая новый статус Казани. В подклете собора нашли упокоение многие казанские архипастыри, таким образом, Благовещенский собор для Казанского кремля имел то же значение, что и Ризоположенский собор для Московского Кремля. Несмотря на позднейшие реконструкции, исконный псковский стиль собора прочитывается в полосе типично псковского орнамента, опоясывающей основание центральной главы, и аркатурном поясе, украшающем апсиды. |