| Автор блога: | Ильвина Садреева |

|

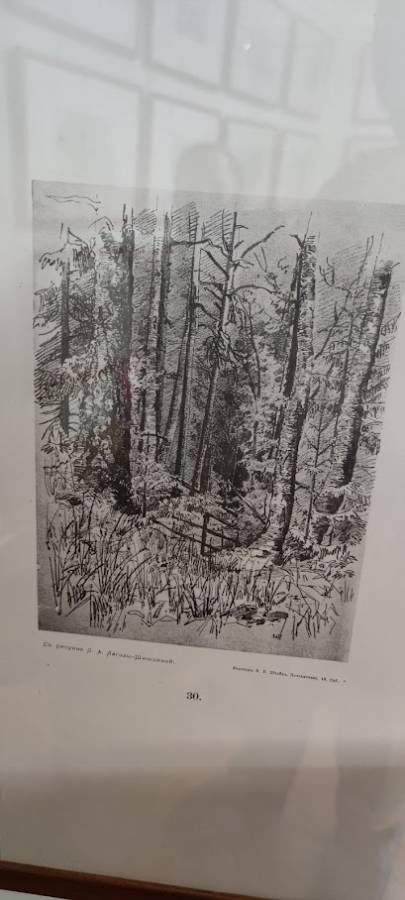

Ольга Антоновна Лагода-Шишкина (1850-1881) — художница-пейзажистка, ученица и вторая жена Ивана Шишкина. Она была в числе первых тридцати женщин, принятых в Императорскую Академию художеств. Посещала Академию с 1875 по 1876 гг. Оставила учебу и начала заниматься в мастерской И. И. Шишкина. Лагода была замечательной рисовальщицей, и уроки способствовали развитию этого таланта.Ольга рисовала все,что ей казалось интересным в лесах, полях, оврагах, задворках и даже трущобах. Шишкин помог молодой художнице не только овладеть профессиональными навыками,но и найти себя в искусстве, выявить ту внутреннюю тему,которая была близка и в которой она за самое короткой время смогла достигнуть больших успехов. В 1880 г. стала его женой.

Работала в основном в пейзажном жанре, ее произведения приобретал П. М. Третьяков. После безвременной смерти любимой жены и талантливой художницы Шишкин издал альбом с 50 работами, выполненными фототипией (1887).Издание получило название "Рисунки карандашом О.А.Лагоды-Шишкиной".Альбом стал достойным увековечиванием памяти талантливой художницы. Работы одного из таких альбомов являются частью фондовой коллекции Елабужского государственного музея-заповедника и представлены в экспозиции Дома-музея И.И. Шишкина.

Ильвина Садреева

23 ноября 2021

+3

297

6 комментариев

|

|

Привет ребята! Сегодня в культурном центре нашего города прошел спектакль "Конек-Горбунок" по сказке Петра Ершова. Постановка спектакля не отпускает зрителя ни на секунду: Жар-птица,Царь-девица и другие любимые персонажи поражают размахом своих образов и красотой костюмов. Спектакль очень красочный, дает абсолютный позитив и задор.

|

|

В экспозиции представлено несколько тем, которые знакомят посетителя с бытом советского гражданина: «Счастливое детство», «Советская школа», «История повседневности», «Музыка и кино советского времени».

|

|

Зал истории города.

С середины XVI века на территории Казанского ханства стали появляться русские поселения и возникло «Трехсвятское, что на Елабуге или Елабуга тож». Название села пошло от иконы «Трёх Святителей», по приданию, подаренной жителям самим Иваном Грозным. Основным занятием местного населения было выращивание хлеба, изготовление глиняной посуды, охота, собирательство, кузнечное дело, производство поташа и бурлачество. Крестьяне Трехсвятского считались дворцовыми и должны были поставлять живую рыбу к царскому столу. Фотографии, документы, предметы подтверждают значение рыбной ловли для местного населения. Воссоздан интерьер купеческой гостиной, где представлена деревянная мебель, предметы купеческого быта. В гостиной у самовара сидят купец и купчиха, которых окружает роскошная обстановка богатого дома XIX века. |

|

Зал Ананьинской культуры.

На территории Елабужского края находятся археологические памятники и стоянки древних людей. Самый известный среди них – Ананьинский могильник, обнаруженный в середине XIX века в 4 км от Елабуги у села Ананьино. Ананьинцы проживали в бассейне рек Камы, Средней Волги, Вятки и Белой. Они считаются далекими предками финнов, удмуртов, марийцев, пермяцких народов. Главным занятием ананьинцев было скотоводство и земледелие. Вспомогательными отраслями оставались охота и рыболовство. При раскопках были обнаружены орудия охоты: стрелы и копья с каменными, костяными, бронзовыми и железными наконечниками. В ананьинскую эпоху появляется металлургия железа. Среди археологических находок было также обнаружено большое количество изделий из кости. Это костяные лопаточки, наконечники стрел, псалие, ножны, рукояти ножей. Большую часть экспозиции представляют фрагменты глиняной посуды, которые имели форму низких круглодонных чашек и круглодонных горшков. Многие сосуды украшены орнаментом, состоящим из ямок, оттисков шнура или штампов с зубчиками. Ананьинцы верили, что мир состоит из трех частей: в верхнем мире обитают божества, солнце, луна, птицы; средний мир населен людьми и животными, а нижний, подземный мир, - душами умерших, которые попадали туда вниз по дну реки. |

|

Музей истории города Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника — это современный культурно–образовательный музейный комплекс, в состав которого входят Музей истории города, Живой уголок, Интерактивные мастерские и Музей-театр «Трактир».

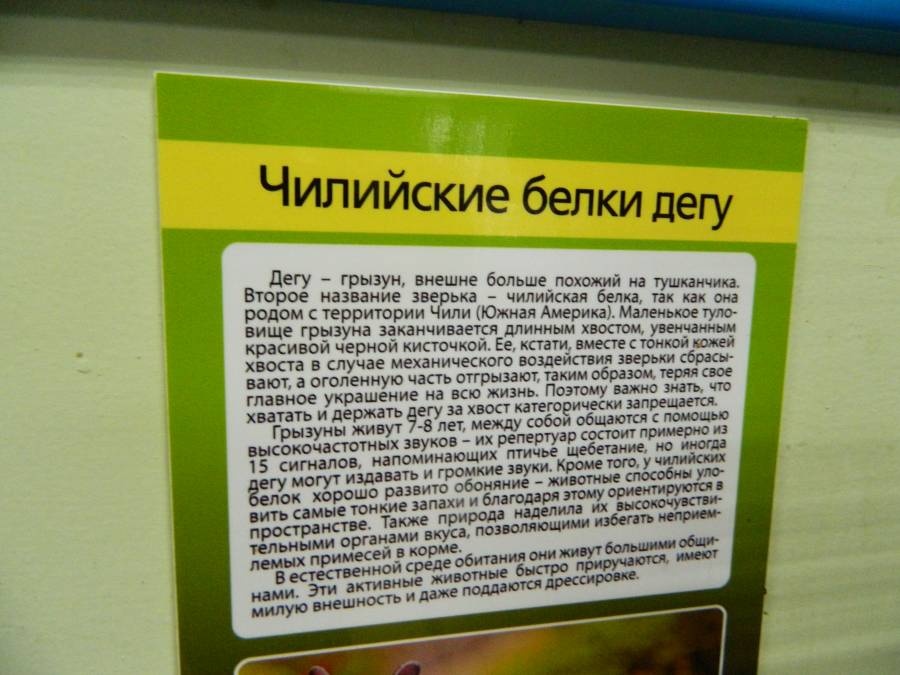

Комплекс расположен в здании, являющемся архитектурным памятником, — в доме купца А.Ф. Николаева и прилегающих к нему торговых лавках, построенных в 60–е годы XIX века. В шести залах Музей собрал различные тематические экспозиции: археологии, этнографии, геологии, природы и истории развития края. Живой уголок Тематически разнообразный и необычный музейный комплекс предлагает посетителям побывать в Живом уголке. Для самых юных туристов организован «трогательный» зоопарк с возможностью прикоснуться к животным, поучаствовать в кормлении и уходе за ними. И дети, и взрослые с удовольствием наблюдают за хомяками, морскими свинками, шиншиллой, чилийскими белками, слушают щебетание попугаев и пение канарейки, следят за плаванием аквариумных рыбок и пресноводных черепах. А на стенах, где развешаны фотографии, можно узнать о различных представителях фауны Елабужского края, тут посетители могут рассмотреть многочисленных обитателей местных лесов, лугов и озёр. В Зале природы и археологии открывается вид на территорию Елабужского городища. Крепость «Алабуга» была не только северо-восточным форпостом средневекового государства Великой Булгарии, но служила мечетью и караван-сараем. Музейная экспозиция помогают воссоздать картины возникновения, расцвета и падения крупного и сильного государства – Волжской Булгарии. Завоевательные походы хана Батыя 1236 года прокатились по этой территории, и Булгария вошла в состав Золотой Орды, а после распада Орды на просторах Волго-Камья появляется Казанское ханство. В зале воссозданы уголки природы. Богатый животный мир нашего края представлен чучелами животных и птиц: лисы, куницы, хорек, орлан-белохвост, ястреб-перепелятник, совы и другие. |

|

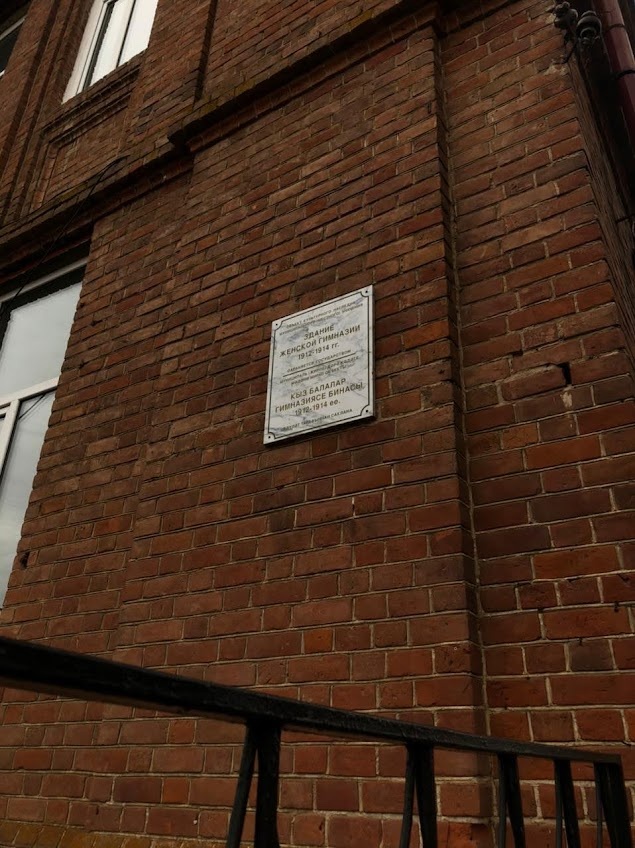

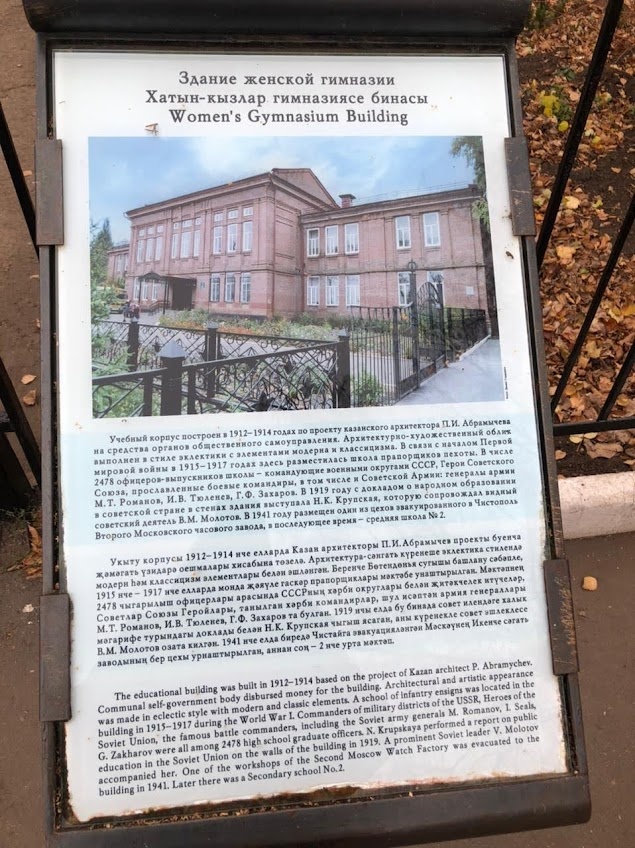

Учебный корпус для женской гимназии построен в 1912 – 1914 гг. по проекту казанского архитектора П. И. Абрамычева под руководством инженеров Н. М. Андреева и В. А. Степанова. В 1914 – 1917 гг. в доме размещалась школа прапорщиков (юнкерское училище), переведенная в Чистополь из Риги в связи с началом первой мировой войны. Юнкерским училищем было выпущено около 2500 офицеров, многие из которых стали генералами:

Тюленев Иван Владимирович, Герой Советского Союза, полный георгиевский кавалер, генерал армии. Командовал Южным фронтом во время Великой Отечественной войны. Захаров Георгий Федорович, генерал, зам. Командующего Западным фронтом. Участвовал в боях под Сталинградом. Командовал Белорусским и Южно-Уральским военными округами. В 1919 году в стенах здания выступала с докладом Надежда Крупская, которую сопровождал видный советский деятель Вячеслав Молотов. В годы войны эти стены приняли цеха Московского часового завода. |

|

Здание средней общеобразовательной школы № 1 является архитектурным и историческим памятником, поэтому я начну с истории создания школьного здания.

Трехэтажное здание мужской гимназии хорошо сохранилось. В его облике воплощён проект архитектора Казанского учебного округа С.В.Бечко-Друзина. Построена гимназия в 1908-09 гг. на городские, земские средства и частные пожертвования купцов А.Н. и С.Н.Чукашевых, Е.П.Шашина и других. На фасаде можно обнаружить даты постройки 1908-1909. В 1914г. директором гимназии указан действительный статский советник Василий Степанович Кузнецов. После революции в здании гимназии расположилась средняя школа №1. В 20-е годы в здании школы размещались не только учебные классы, но и городские учреждения и, она часто меняла названия. До 1933г. ФЗС - фабрично-заводская семилетка. С 1933 г. - был организован 8 класс, и школа стала называться: ШКМ - школа колхозной молодёжи В 1934 г. - ФЗД- фабрично-заводская девятилетка. В 1935 г. - ЧСШ- Чистопольская средняя школа №1 Сейчас на здании установлена мемориальная доска,где перечислены знаменитые Герои,выпускники школы . Г-образное в плане обширное здание гимназии занимает угол квартала на пересечении двух центральных улиц города. Главный вход сохранил отделку художественного литья по металлу. |

|

В выставочном центре ГБУ «Чистопольский музей – заповедник» открылась фотовыставка музыковеда-фольклориста Геннадия Макарова и журналиста Дамира Васильева «Наши лица в столетиях». Выставка приурочена к Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан. В экспозиции представлены фотоработы, на которых запечатлены жители кряшенских селений Чистопольского, Алексеевского, Мамадышского районов Республики Татарстан и других регионов РФ.

|

|

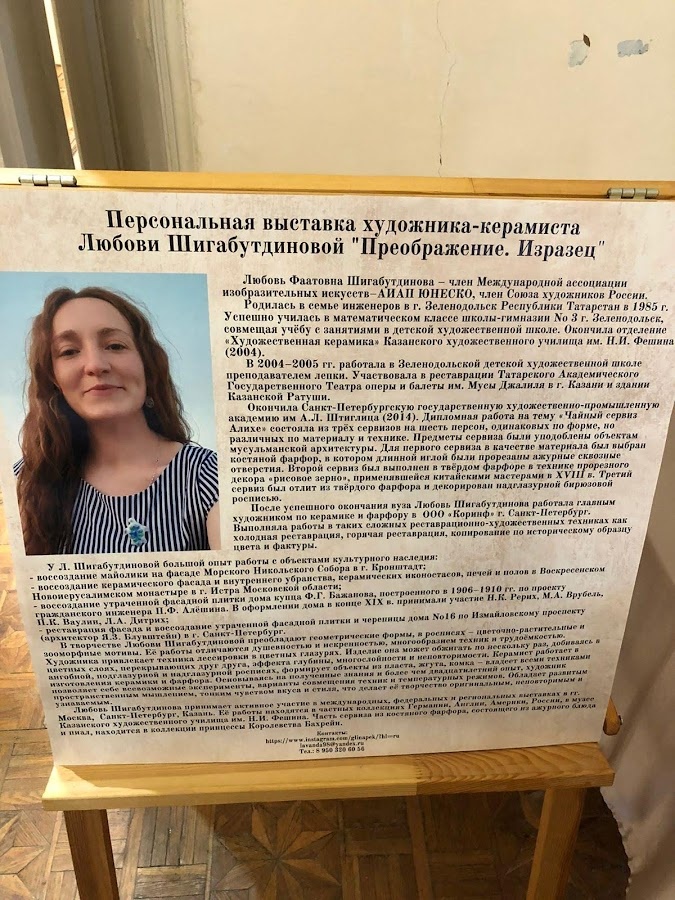

Любовь Шигабутдинова (1985) – член Международной ассоциации изобразительных искусств–АИАП ЮНЕСКО, член Союза художников России. Выпускница Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им А.Л. Штиглица (2014).

В экспозиции в основном представлены около 30 керамических декоративных панно, в которых автор преднамеренно соединила грубую фактуру шамотных глин и нежную цветную декоративно-прикладную роспись. Воплощение природных мотивов, образов и представителей фауны особенно гармонично ожили в таком природном материале как глина. Исследовав исторические изразцы, автор раскрыл своё доброе, трепетное отношение к аналогам, преобразив их, применяя различные техники исполнения, интерпретируя изразец по своему видению. |