Новые записи

Наша культурная жизнь

| Автор блога: | Лейла Саляхова |

| Все рубрики (483) |

| Дипломы (10) |

| Выставки (149) |

| Фестивали (8) |

| Музеи (62) |

| Парки Казани (18) |

| Театр (13) |

| Разное (24) |

| Наши путешествия (1) |

| Наши подделки (3) |

| Наши увлечения (20) |

| Елабуга (13) |

| Болгары (6) |

| Нижнекамск (9) |

| Свияжск (3) |

| Наши поделки (1) |

| Летние каникулы 2021 (13) |

|

Один самых роскошных экспонатов - "Сервиз с камелиями", подаренный императрицей тайному супругу Григорию Потемкину-Таврическому. Полный набор включает более семисот предметов, и целиком его, конечно, в Казань не привезли. Но и версии на шесть персон вполне достаточно, чтобы ощутить масштаб.

Лейла Саляхова

27 ноября 2020

+14

325

15 комментариев

|

|

Эпоха правления Екатерины II – важнейший этап и в истории Казани, что во многом отразилось в концепции выставки. В 1767 году Екатерина II во время путешествия по полюбившейся ей Волге посетила Казань и провела здесь несколько дней. Город произвел на нее благоприятное впечатление, она писала: «нам здесь весьма хорошо, и истинно как дома». Жители Казани называли её «Эби-патша», что значит «Бабушка-царица». На выставке можно увидеть гравюры с видами Казани и ее окрестностей, портреты Екатерины II в дорожном костюме и вещи, которые она брала с собой в путешествия.

При императрице Екатерине началось систематическое изучение татарской истории, культуры и языка. Были изданы «Азбука татарского языка», перевод на русский язык Корана, сочинение Петра Ивановича Рычкова «Опыт казанской истории древних и средних времен», «История о Казанском царстве» и другие книги, часть из которых представлена на экспозиции. |

|

Экспонаты второй части выставки рассказывают об основных событиях царствования Екатерины II, о развитии ремесел и художеств, о реформах императрицы, направленных на просвещение подданных. Благодаря проводимой ей политике протекционизма, в России развивались мануфактуры и фабрики: обеспечивая их заказами, приглашая для работы ведущих европейских и российских мастеров, Екатерина II способствовала процветанию, как существующих предприятий, так и новых, возникших в период её правления. О различных способах поддержки «бизнеса» в те времена рассказывают изделия из тульской стали, фарфора, стекла, цветного камня, кости, а также образцы шпалерного ткачества из собрания Эрмитажа. Многие из этих предметов принадлежали самой императрице.

|

|

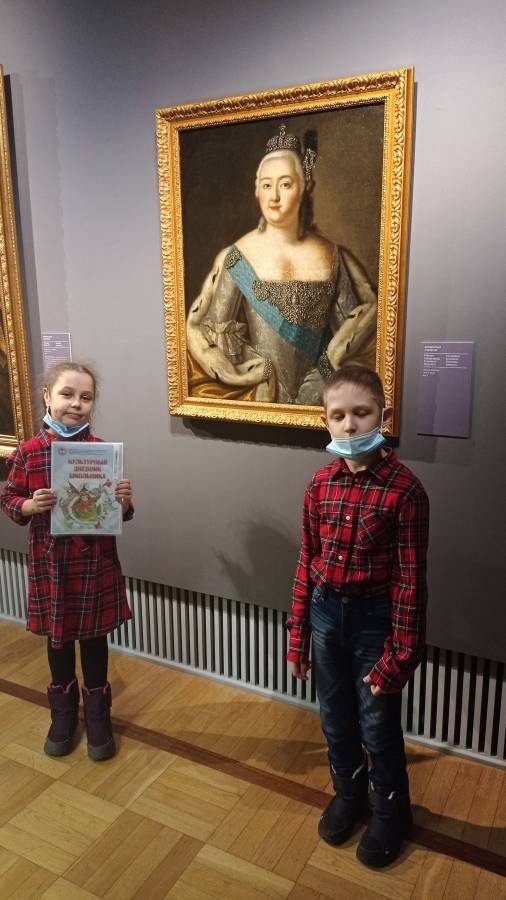

Выставка, развёрнутая в залах центра «Эрмитаж – Казань», включает в себя множество тематических разделов. История приезда юной немецкой принцессы в Россию, её жизнь при дворе императрицы Елизаветы Петровны, дворцовый переворот 1762 года и коронация Екатерины II, коллекционирование, придворная и семейная жизнь.

Для иллюстрирования этих тем будут выставлены известные парадные портреты императрицы работы Андреаса Каспара Гюне и Вигилиуса Эриксена, двойной портрет великих княжон Александры Павловны и Елены Павловны, личные вещи князей Константина Павловича и Александра Павловича, будущего императора Александра I. В залах представлено множество мемориальных вещей, принадлежавших Екатерине Великой и другим членам императорской семьи: костюмы, детские игрушки, драгоценности, оружие, предметы мебели, камеи, фарфоровые сервизы, написанные Екатериной II для своих внуков книги, собственноручно исполненные высочайшими особами художественные произведения и многое другое. Некоторые экспонаты были специально отреставрированы к выставке и демонстрируются впервые. |

|

Выставка "Екатерина Великая. Золотой век Российской империи" открылась в центре "Эрмитаж - Казань" в рамках Дней Эрмитажа. Экспозиция выставки рассказывает о личности Екатерины II как правительницы государства, ее придворной и семейной жизни

Она включает в себя 555 экспонатов, охватывающих все этапы жизни и правления императрицы. Только два российских государя удостоились называться «великими»: Пётр I и Екатерина II. Трудно найти какую-либо сферу жизни империи, которую Екатерина II обошла бы своим вниманием. В России процветали науки и искусства, развивались фабрики и заводы, строились и благоустраивались города. |

|

Музей Хлеба находится на въезде в город Болгар рядом с очень красивой Белой мечетью. Основная цель музея — это показать последовательность всего цикла получения хлеба: выращивание зерна, его переработка, производство муки и мучных изделий, а также показана жизнь мельника в татарской деревне.

В состав музея входят: главное здание, ветряная и водная мельницы, усадьба мельника, пекарня и еще несколько тематических построек.Во все постройки можно и нужно заходить внутрь. В ветряной мельнице можно познакомится с процессом помола зерна. Усадьба мельника создана на основе подлинных фотографий татарских домов. Кроме самого дома в усадьбе находятся амбар, баня, сараи с настоящими животными (коровы, лошади). Основная музейная экспозиция находится в главном здании. Тут есть три тематических зала. Первый — рассказывает о роли хлеба в этом крае. Во втором зале — весь цикл полевых работ от посева до жатвы. Третий зал расскажет о производстве муки и изделий из нее. |

|

Немецкая противотанковая пушка Пак-35/36 расположенная в экспозиции музея, является ценным и довольно редким по степени своей сохранности экспонатом. Она была обнаружена в 1989 году в Ленинградской области на станции Мостки в Мясном бору во время поисковой операции отрядами Снежного десанта. Поисковики вели раскопки в месте гибели второй ударной Армии. Это место, где погибли тысячи солдат, сегодня принято называть Долиной Смерти.

Пушка Пак-36 калибра 37 мм на начало войны являлась самым массовым противотанковыми орудием Вермахта. Скорострельность этой пушки составляет 10-15 выстрелов в минуту, вес орудия составляет 440 кг. Расчет противотанковой пушки Рак- 36 составляет 5 человек. Мнения бойцов Вермахта об эффективности такой пушки разнились. Кто-то считал её недостаточно мощной, называя «деревянным молотком», кто-то в своих докладах приводил внушительные данные, свидетельствующие об эффективности пушки. При дистанции менее 500 м, пушка могла поразить танки Т-34. Против наших тяжелых танков КВ-1, КВ-2 поражающих действие при стрельбе из пушки было явно недостаточным. |

|

В экспозиции находятся два экспоната, неизменно вызывающие вопросы, удивление или улыбку. На самом деле, две пары обуви выглядят так, как будто принадлежали великанам. Давайте разбираться, что это за обувь, и кому она принадлежала. Военная доктрина Вермахта не подразумевала затяжных военных действий, и войска не имели зимнего снаряжения. В отличии от солдат РККА, имеющих теплое обмундирование и валенки, немецким солдатам пришлось приспосабливаться в ходе военных действий. Первоначально единственным типом зимней обуви в вермахте были так называемые караульные боты. Они представляли собой огромные башмаки на деревянной или войлочной подошве, с разрезной шлицей в передней части, закрытой толстым языком, которая затягивалась двумя затяжками с пряжками. Головка — цельнотянутая из куска кожи, низ укреплен кожаной полосой до высоты 8 см, задний шов и верхняя окантовка также кожаные. Караульные боты надевались поверх сапог или ботинок. Выдавались они, соответственно только заступающим в караул и повседневно не носились, тем более в них не ходили в атаку. Несмотря на свой смешной внешний вид, такая обувь неплохо защищала от холода и даже в сильные морозы позволяла подолгу стоять на одном месте. Однако, их полагалась одна пара на взвод, а чаще до войск не доходило и это. Поэтому повсеместно в вермахте использовался самодельный вариант караульной обуви, изготовленный из соломы, по типу лаптей. Солдаты учились плести ее сами, но чаще всего заставляли изготавливать мирное население в оккупированных областях. Соломенные караульные боты тоже носились поверх обычной обуви, но были еще более не удобны. По фронтовым воспоминаниям наших бойцов, находка такой трофейной обуви вызывала смех и улыбки. В наше время, глядя на обувь такого размера, очень сложно представить, как ее носили. |

|

История создания пулемета Максим началась в 1873 году, когда американец Хайрем Стивенс Максим (Hiram Stevens Maxim) впервые создал полностью автоматическое оружие. Новое оружие имело ленточное питание, а автоматика работала за счет отдачи ствола при стрельбе. В 1883 году изобретатель продемонстрировал свое творение американским военным, но их это не впечатлило, так как при стрельбе происходил большой расход патронов. Производство пулемета состоялось благодаря финансовой поддержки банкира Натаниэля Ротшильда.

Хайрем Максим сам ездил по странам и рекламировал свой пулемет монархам и высшим военным чинам разных стран мира. В России пулемет был презентован в 1887 году. После испытаний военные проявили интерес к новому оружию. В 1891-1892 году для испытанный были изготовлено 5 пулеметов под патрон для винтовки Мосина калибра 7,62 мм. Первые пулеметы имели внушительный вес в 244 кг, так как имели лафет от пушек. Первые 291 пулемет для Российской армии поставлялись с 1887 по 1904г. Предполагалось, что пулеметы Максим будут использовать для обороны крепостей и маневренность в данном случае требование к массе пулемета была не основным требованием. Поэтому пулемет был передан в артиллерийское ведомство. В 1904 году Россия самостоятельно стала производить пулемет на оружейном заводе по лицензии, купленной у британской фирмы «Vickers, Sons&Maxim». Первое «боевое крещение» пулемет прошел во время Русско-Японской войны 1904-1905 годов, где показал свою необычайную огневую эффективность. В 1910 году оружейниками Судаковым И.А., Третьяковым П. П., Пастуховым И.А. Тульского Оружейного Завода была произведена первая модернизация. Был снижен вес, часть деталей стали изготавливать из стали, а не бронзы, изменили приемник под патрон 7,62х54 мм. Пулемет получил компактный тележку-станок с щитком Соколова А.А. и стал весить 70 кг с водой в кожухе для охлаждения ствола, сухой же вес составлял 62,66 кг. Так же Соколов спроектировал коробы для переноски патронов. Модернизированный пулемет активно использовался во время Первой Мировой и Гражданской войн. Так, во время Первой Мировой (а не во время Гражданской) войны появились конные тачанки с пулеметом Максим в задней части повозки. В начале ПМВ Военное Министерство распорядилось увеличить производство пулеметов на Тульском оружейном заводе, но для нужд армии пулеметов все равно не хватало. За годы ПМВ было изготовлено 27 571 пулемет. Пулемет стали устанавливать на бронеавтомобилях, бронепоездах, танках. В 1930 году пулемет очередной раз модернизировали: кожух ствола стали выполнять с продольным оребрением для повышения жесткости, для стрельбы на дальние дистанции был установлен 2-ух кратный оптический прицел и угломер-квадрант, появился указатель натяжения возвратной пружины, появился буфер для крепления щита к кожуху пулемета. После 1940 года советские пулемёты Максим стали производит с широкой горловиной на кожухе ствола, что облегчала заливку воды, а также заполнять снегом или колотым льдом. Максим продолжал выпускаться до 1945 года. Пулемет активно использовался во Вьетнаме, в СССР последнее упоминание — 1969 год конфликт с Китаем на острове Даманском. |

|

В зале «Татарстан – фронту: фронт и тыл» в хронологическом порядке представлены наиболее значимые военные события и битвы, в которых участвовали наши земляки.

Война началась 22 июня 1941 года вероломным нападением фашистской Германии на СССР. Образно-художественные композиции со свето-звуковыми эффектами «погружают» в жизнь военного времени, наполненную звуками авианалетов, артиллерийской канонады, голосом Ю.Б. Левитана со сводками событий на фронтах войны… В тяжелые военные годы Татарстан стал одной из важных тыловых баз страны. Более 70 предприятий были эвакуированы в республику, в кратчайшие сроки восстановлены и начали производить для нужд фронта более 600 наименований различной продукции. Казань стала крупнейшим центром авиастроения. В годы войны здесь жили и работали выдающиеся советские авиаконструкторы С.П. Королев, В.М. Петляков и В.П. Глушко. На авиационных заводах были изготовлены и направлены на фронт более 10 тысяч пикирующих бомбардировщиков Пе-2, 79 самолетов Пе-8, более 11 тысяч легкомоторных самолетов У-2 (По-2). За всю войну в республике было изготовлено военного обмундирования столько, что можно было одеть и обуть трехмиллионную армию. Сельские труженики поставляли на фронт хлеб, молоко, мясо, картофель и другие продукты. За четыре года войны только зерна было направлено более 131 миллиона пудов (2 млн 96 тыс. тонн). В годы войны жители городов и сел приняли около 300 тысяч эвакуированных жителей, а также около 100 детских домов с общим количеством более 11 тысяч воспитанников из прифронтовых районов страны. Было развернуто около 70 эвакогоспиталей, которые приняли 334 тысячи раненых и больных воинов, из них – 207 тысяч возвратились в строй, около 67 тысяч вернулись к трудовой деятельности. В музее можно увидеть фотографии, документы и мемориальные коллекции представителей разных профессий, ковавших Победу в тылу, – физиков И.В. Курчатова, А.Ф. Иоффе и П.Л. Капицы, химика А.Е. Арбузова, медиков А.В. Вишневского, Ю.А. Ратнера, Л.И. Шулутко и других героев труда. |