Мой культурный мир

| Автор блога: | Арсений Смирнов |

| Все рубрики (335) |

|

Мемориал — это сооружение в память о каком-либо историческом или значимом событии.

Например, мавзолей В. И. Ленина можно считать мемориалом в память о вожде Революции 1917 года. Или мемориал на Малаховом кургане в Севастополе, посвящённый обороне этого города в Крымскую войну 1854 — 1855 годов и в Великую Отечественную войну в 1942 году. Этот мемориал с полным правом называется воинским мемориалом, который представляет собой целый комплекс сооружений: памятники, обелиски, мемориальные плиты с именами погибших, храмы, часовни памяти и т. д. В России много памятников, связанных с подвигом народа в годы 2-ой Мировой войны. Один из них находится в Ленинградской области и называется «Синявинские высоты" На военных картах периода блокады Ленинграда есть небольшой участок территории Ленинградской области, сыгравший огромную роль в обороне города, а потом и в прорыве блокады. Это так называемые Синявинские высоты. Болотистое место с невысокими холмами расположено южнее посёлка Синявино. В XVIII веке по указу ПетраI эти территории были подарены адмиралу Алексею Наумовичу Сенявину и «морского флота лейтенанту» Сергею Сенявину — представителям дворянского рода с богатыми традициями военно-морской службы. Жители адмиральского имения в селе Синявино занимались молочным животноводством. В советские времена неподалёку от Синявино начали разрабатывать торфяники. Было построено 9 рабочих посёлков, названий они не имели, только номера (№ 1, № 2… № 9). В 1941 году вся эта территория была захвачена немцами и оставалась под ними до января 1944 года. В честь и память погибших советских воинов, сражавшихся на Синявинских высотах, и был назван воинский мемориал Синявинским.

Арсений Смирнов

30 ноября 2024

+1

153

Нет комментариев

республика татарстан г казань культурный дневник школьника

|

|

Из истории я узнал, что это один из первых памятников В.И. Ленину установленных в Советском Союзе. Его открытие состоялось 7 ноября 1926 года. Монумент выполнен по проекту скульптора Николая Шильникова и архитектора Дмитрия Осипова. Во время немецкой оккупации скульптура Ленина была утрачена (вывезена в Германию).

29 апреля 1956 года на сохранившемся постаменте, на котором остались следы пуль и осколков снарядов, была установлена новая скульптура выполненная Д.П. Шварцем. На установку памятника В.И. Ленина в Великом Новгороде был объявлен конкурс в котором участвовали Ленинградская Академия художеств и Московская скульптурно-литейная фабрика. В результате была выбрана скульптура выполненная Николаем Ивановичем Шильниковым (1893–1960). Постамент для памятника разработал архитектор Дмитрий Петрович Осипов (1887–1934). Утверждал проект монумента первый нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский. Открытие монумента Владимиру Ильичу Ленину состоялось 7 ноября 1926 года. Во время Великой Отечественной войны, когда Великий Новгород находился в немецкой оккупации, скульптура Ленина была снята и вывезена. Впоследствии найти её не удалось. 29 апреля 1956 года на сохранившемся постаменте была открыта новая скульптура выполненная Д.П. Шварцем. Бронзовая скульптура изображает Владимира Ильича произносящем речь. Постамент выполнен из шведского гранита и покрыт рельефными изображениями, отражающими этапы революционного движения – тюрьма царской России, восстание в Москве (1905 года) и Великая Октябрьская социалистическая революция (1917 года). |

|

Гуляя по Новгородскому кремлю я не мог пройти мимо великолепного памятника "Тысячелетие России", который воздвигнут в 1862 году в рамках празднования 1000-летия Российской государственности.

По основной композиции памятник воспроизводит «шапку Мономаха» - эмблему самодержавной власти Российской империи. Он состоит из гигантского шара-державы на колоколообразном постаменте. Таким образом, авторам удалось объединить два важных символа российской и новгородской истории – атрибут власти царя-самодержца и вечевой колокол. Общая высота памятника – 15,7 метров. Диаметр гранитного постамента – 9 метров, шара-державы – 4 м., окружности горельефа – 26,5 метров. Вес металла памятника – 100 тонн, вес бронзового литья – 65,5 тонны. 128 фигур памятника композиционно делятся на три уровня. Первый верхний ярус состоит из двух фигур. Ангел с крестом в руке символизирует православие, а коленопреклоненная женщина – олицетворение России. Эти фигуры находятся на державе, которая украшена орнаментом из крестов и опоясана надписью «Свершившемуся тысячелетию государства Российского в благополучное царствование Императора Александра II лета 1862». Фигуры среднего яруса памятника олицетворяют шесть эпох Российского государства. Первый из них – князь Рюрик. Призвание варяг и основание Руси в 862 году. Следующая фигура князя Владимира Святославовича. Крещение Руси 988-989 гг. Святой Великий князь Дмитрий Донской – символ освобождения от татаро-монгольского ига 1380 года. Иван III Васильевич (Иван Великий) – объединитель значительной части русских земель вокруг Москвы. Основатель самодержавного Русского царства. Михаил Романов, князь Пожарский и Кузьма Минин отображают завершение Смутного времени и начало правление династии Романовых. Петр I – великий основатель Российской Империи. Третий нижний ярус памятника покрыт горельефными фигурами выдающихся российских деятелей. Их можно разделить на четыре группы: Просветители. Включает в себя 31 фигуру с юго-западной стороны памятника под фигурой Великого Князя Владимира. Здесь можно увидеть Кирилла и Мефодия, княгиню Ольгу, летописца Нестора, Сергия Радонежского. Государственные люди. Включает в себя 26 фигур на восточной стороне памятника. В этой части горельефа увековечены такие важные исторические фигуры как Ярослав Мудрый и Владимир Мономах, Алексей Адашев и Алексей Михайлович, Екатерина II и Григорий Потемкин, Александр I и Михаил Сперанский. Военные люди и герои. Включает в себя 36 фигур с северо-восточной стороны памятника. Александр Невский, Ермак Тимофеевич, Богдан Хмельницкий, Иван Сусанин, Алексей Орлов, Александр Суворов, Петр Багратион, Павел Нахимов, а также другие полководцы и герои российской истории. Писатели и художники. Включает в себя 16 фигур северо-западной части памятника. Здесь можно увидеть Ломоносова, Державина, Лермонтова, Пушкина, Глинку, Брюллова.

Арсений Смирнов

30 ноября 2024

+1

251

Нет комментариев

республика татарстан г казань культурный дневник школьника

|

|

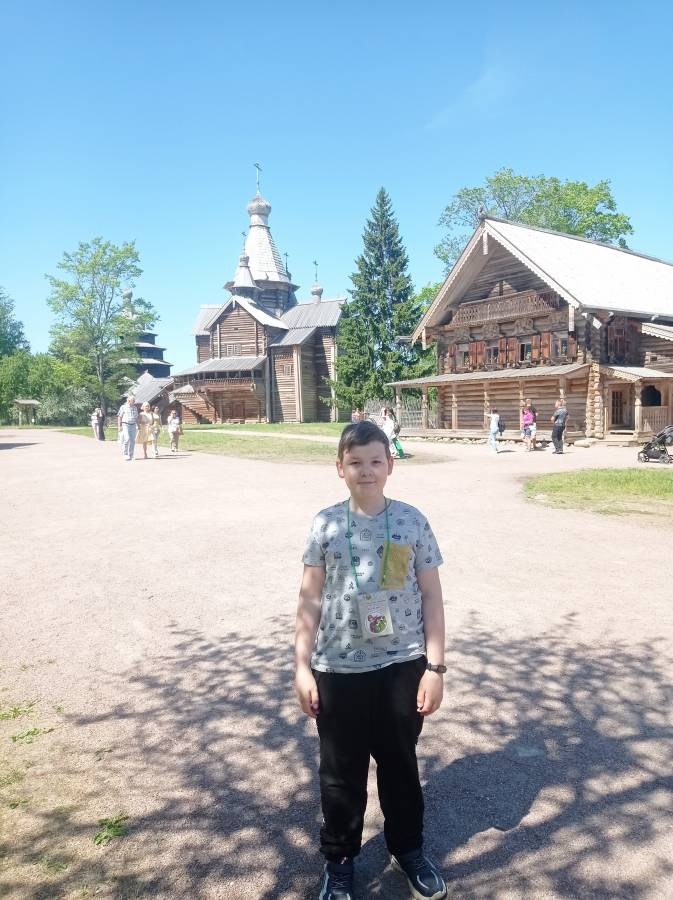

В сентябре я посетил замечательный музей под открытом нрбом. Удивительно как до нашего времени дожили деревянные постройки XVI-XVII веков.

Витославлицы — известный музей деревянного зодчества на южном берегу озера Мячино. Это не просто музей в классическом понимании, а настоящая самобытная деревня с деревянными постройками и собственным укладом жизни. Работники музея постарались не только сохранить экспонаты, но и дополнить их рассказами и воспоминаниями людей. Комплекс Витославлицы включает в себя уцелевшие строения XVI, XVIII и XIX веков. Он появился на месте одноименной деревни в 60-х годах прошлого столетия. О прежнем поселении сведений почти не осталось. Что можно посмотреть в музее? Территория музея наполнена деревянными домиками, мельницами и другими архитектурными сооружениями, которые бережно искали и везли со всей страны. Здесь имеются бани, сараи, амбары и прочие постройки того времени. Можно прогуляться по импровизированному поселению и окунуться в дух ушедшего времени. Экспозиции предусматривают не только посещение, но и участие в мастер-классах, например, по обработке льна и валянию из шерсти. В Витославлицах есть прекрасный дом-двойня с резными украшениями на окнах — изба Добровольского. Ее доставили из Пестовского района. Сооружение представляет собой бревенчатые домики (зимний и летний), объединенные под одной крышей. Внутри работает небольшая выставка, и каждый желающий может ее посетить. Частью музея является также усадьба графини Анны Орловой. В ней она провела остаток своих дней после того, как отказалась от жизни в столице. Как приятно было бродить среди роскошных построек, восхищаться мастерством зодчих. Спасибо за прекрасную солнечную погоду, которая радовала нас весь сентябрь.

Арсений Смирнов

30 ноября 2024

+1

100

Нет комментариев

республика татарстан г казань культурный дневник школьника, витославицы

|

|

Новгородский кремль (Детинец) — средневековая крепость и памятник древнерусского зодчества в Великом Новгороде. 3 Расположен в историческом центре города, на левом берегу реки Волхов, примерно в 3 км от её истока из озера Ильмень.

История. Крепость начали строить в 1044 году при князе Владимире Ярославиче как деревянное укрепление. Северная часть детинца — Владычный двор — служила резиденцией архиепископов, которые играли важную роль в управлении городом. Князья, правители Новгорода, не проживали на территории кремля, а использовали его для проведения вече — народного собрания, где народ принимал важные решения. Современный вид кремль приобрёл после присоединения Новгорода к Московскому княжеству в 1478 году, когда по воле Ивана III началась глобальная перестройка крепости. На территории кремля площадью более 12 гектаров сохранилось множество старинных построек: древние соборы, музеи и памятники. 1 В отреставрированных постройках располагаются экспозиции Новгородского музея-заповедника. Кроме того, здесь находятся областная филармония и городское музыкальное училище, научная историческая библиотека. Я даже поучаствовал в мини квесте. Мне очень все понравилось. |

|

Михайловский замок - одно из самых загадочных и таинственных на мой взгляд сооружений Санкт-Петербурга, окружённый массовой легенд и мистификации с первого дня своего основания.

Михайловский замок был построен по проекту придворного архитектора итальянца Винченцо Бренны. Здание возвели в рекордно короткие сроки — за три с половиной года, что для той эпохи невероятно быстро. Однако внутренние работы всё‑таки не были завершены в назначенный срок: царь въехал в свой дворец, когда в нём ещё не просохла штукатурка, а в помещениях стоял столб строительной пыли. Окончательно отделка императорской резиденции была завершена весной 1801 года. Архитектор придал зданию квадратную форму со скруглёнными углами. В основной объём вписан восьмиугольный двор. По обе стороны от парадного (южного) входа Михайловского замка установлены обелиски, выполненные из мрамора в стиле ампир, а также украшенные императорскими вензелями, а над ними — фронтон с барельефом на исторический сюжет и фриз с библейской надписью. Кстати, это самое популярное место для фото на память. Другой вход в здание (северный), обращённый к Летнему саду, выполнен более сдержанно: в виде обширной террасы‑балкона. Западный и восточный фасады имеют похожие выступы — это церковь Архангела Михаила и башенка с флагштоком, на который вывешивался императорский штандарт.

Арсений Смирнов

30 ноября 2024

+1

108

Нет комментариев

республика татарстан г казань культурный дневника

|

|

Николо-Богоявленский морской собор — православный храм в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, первый морской собор, традиционно окормлявший моряков Российского императорского флота, полковой храм Гвардейского экипажа.

Собор — один из ярчайших памятников елизаветинского барокко в церковной архитектуре. Строился в период с 1753 по 1762 годы на морском полковом дворе на месте деревянного храма по проекту архитектора Адмиралтейств-коллегии Чевакинского. Собор вмещает около пяти тысяч человек одновременно и имеет высоту 64 метра. Отдельно стоящая 4-ярусная 74-метровая, завершённая высоким шпилем колокольня возведена в 1755–1758 годах. Главная святыня собора — греческая икона святителя Николая Чудотворца XVII века с частицей его мощей, находится в нижнем храме.

Арсений Смирнов

30 ноября 2024

+1

102

Нет комментариев

республика татарстан г казань культурный дневник школьника

|

|

8 июля 1819 года принято считать днем рождения Исаакиевского собора, крупнейшего православного храма Санкт-Петербурга.

Исаакиевский собор сегодня признан одним из самых больших храмов Санкт-Петербурга. Но начиналось все совсем иначе. Сначала на этом месте появилась простая деревянная церковь в честь византийского святого Исаакия Далматского, день памяти которого соответствует дню рождения Петра Великого. Храм предназначался для строителей Адмиралтейской верфи, в 1710 году в нем начали проводить службы. Важным событием в истории этой церкви стало венчание в ней Петра I со своей второй супругой, Екатериной Алексеевной, в 1712 году. В 1717 году было начато строительство другой церкви, так как первая обветшала и уже не вмещала быстро растущее население города. Вторая церковь, уже каменная, возводилась на берегу Невы, всего в 20 метрах от берега, и позже на этом месте появился знаменитый Медный всадник. Во второй половине XVIII века возвели третью церковь, но она всем не понравилась, и ей вынесли приговор: не соответствует парадной застройке города. Было принято решение возвести новый храм. Программу конкурса составили в Академии художеств. Александр I лично взялся все контролировать и утвердил программу конкурса. Лучшие архитекторы приняли в нем участие. Александр I отнесся к работам критически: они не учитывали его пожелания о перестройке старого собора и предполагали строительство нового. В 1813 году снова было предложено проводить конкурс, на прежних условиях. В этот раз к нему примкнул молодой французский архитектор Огюст Монферран. Он представил царю свои варианты, которые в целом тот одобрил, и было предложено готовиться к перестройке Исаакиевского собора. 8 июля 1819 года состоялась его торжественная закладка. Сам Монферран только в 1820 году представил окончательный проект, но специалистами были высказаны замечания и отмечены ошибки. Александр I, узнав об имеющихся проблемах, распорядился внести исправления в проект. Итоги конкурса не воодушевили организаторов, и было предложено проект отложить до февраля 1824 года. Окончательный и утвержденный императором проект появился в марте 1825 года. Строительство стало так называемым долгостроем. Шестнадцать лет велись работы, и только в 1841 году приступили к оформлению интерьеров. Проект декора и общая концепция росписей рассматривались Синодом и утверждались императором. Торжественное освящение состоялось в 1858 году. На открытии собора присутствовали Александр II и члены императорской семьи. В самом начале XX века безрезультатно обсуждался вопрос об изменении двойного подчинения собора: Министерству внутренних дел и духовному ведомству. После революции 1917 года здание и имущество были национализированы, а с декабря 1919 года переданы в пользование прихожан собора. Великая Отечественная война не пощадила собор, и он значительно пострадал от бомбежек и артобстрела. До сих пор на некоторых стенах и колоннах здания видны следы от снарядов. Тем не менее собор выстоял и даже сохранил в своем помещении многие экспонаты музеев Ленинградской области. С 1948 года работает как музей «Исаакиевский собор». На куполе после реставрационных работ появилась смотровая площадка, с которой открывается прекрасная панорама города. Как прекрасен Санкт - Петербург с высоты птичьего полета с Исаакивского мобора.

Арсений Смирнов

30 ноября 2024

+1

107

Нет комментариев

республика татарстан г казань культурный дневник школьника

|

|

Александровская колонна — памятник в стиле ампир, находящийся в центре Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Воздвигнута в 1834 году архитектором Огюстом Монферраном по указу императора Николая I в память о победе его старшего брата Александра I над Наполеоном. общая высота сооружения — 47,5 м высота фигуры ангела — 4,26 м высота креста — 6,4 м высота ствола (монолитной части колонны) — 25,6 м нижний диаметр колонны — 3,66 м, верхний — 3,15 м масса цоколя и пьедестала — 704 тонны. Пьедестал колонны украшен с четырёх сторон бронзовыми барельефами. Барельефы в аллегорической форме прославляют победу русского оружия и символизируют отвагу российской армии. Венчает памятник скульптура ангела высотой 4,26 м. Он держит в руках шестиметровый латинский крест и им поражает змею у своих ног. Александровская колонна является объектом культурного наследия народов РФ федерального значения.

Арсений Смирнов

30 ноября 2024

+1

96

Нет комментариев

республика татарстан г казань культурный дневник школьника

|

|

Я хочу рассказать вам об одном из самых узнаваемых зданий на Невском проспекте - Дом Зингера.

Его возвели в 1904 году по проекту архитектора Павла Сюзора. Кроме правления фирмы «Зингер», в разные годы здесь располагались швейные мастерские, американское консульство, издательства и один из самых крупных книжных магазинов Европы — Санкт-Петербургский дом книги. Рассказываем об истории знаменитого здания. Дом Зингера построили на углу Невского проспекта и набережной канала Грибоедова (в начале ХХ века он назывался Екатерининским). Первые здания на этом месте появились в конце 1730-х — начале 1740-х годов. Сначала тут был оперный дом, в котором давали комедийные представления. Театр работал до 1749 года, пока не сгорел. В 1770-х на его месте возвели трехэтажный особняк для духовника Екатерины II — протоиерея Ивана Панфилова. В 1840-х здание выкупил аптекарь Карл Имзен. По его распоряжению дом перестроили и добавили к нему еще один этаж. Часть помещений Имзен сдавал в аренду: в них располагались нотная лавка, редакция газеты «Биржевые новости», книжный магазин и ателье Сергея Левицкого — первого в России профессионального фотографа. В 1902 году участок земли, на котором находился дом Имзена, приобрела американская компания «Зингер». Фирма выпускала швейные машины, к тому времени у нее уже было крупное производство в Подольске и 3000 магазинов по всей России. Руководство «Зингера» собиралось открыть правление в Петербурге и выбрало для него одно из самых оживленных мест в центре города. Все прежние постройки на этом месте снесли. Владельцы компании планировали построить в Петербурге небоскреб не меньше 11 этажей, но это противоречило архитектурному регламенту: по закону в столице нельзя было возводить дома выше Зимнего дворца. Однако ограничения касались только высоты фасадов. Архитектор Павел Сюзор, которому поручили разработку проекта, предложил компромиссное решение — возвести декоративную угловую башню, которая соответствовала правилам, но выделялась среди окружающих построек.

Арсений Смирнов

30 ноября 2024

+1

104

Нет комментариев

республика татарстан г казань культурный дневник школьника

|