Новые записи

Культурный дневник школьника

| Автор блога: | Василий Семенов |

| Все рубрики (145) |

| Санкт-Петербург (32) |

| Г. Болгар (16) |

| Кинотеатры (3) |

| Театры (22) |

| Музеи (10) |

| Приветствие (1) |

| Библиотеки (1) |

| Суздаль (12) |

| Кронштадт (21) |

| Карелия (3) |

| Ораниенбаум (20) |

| Цирк (1) |

|

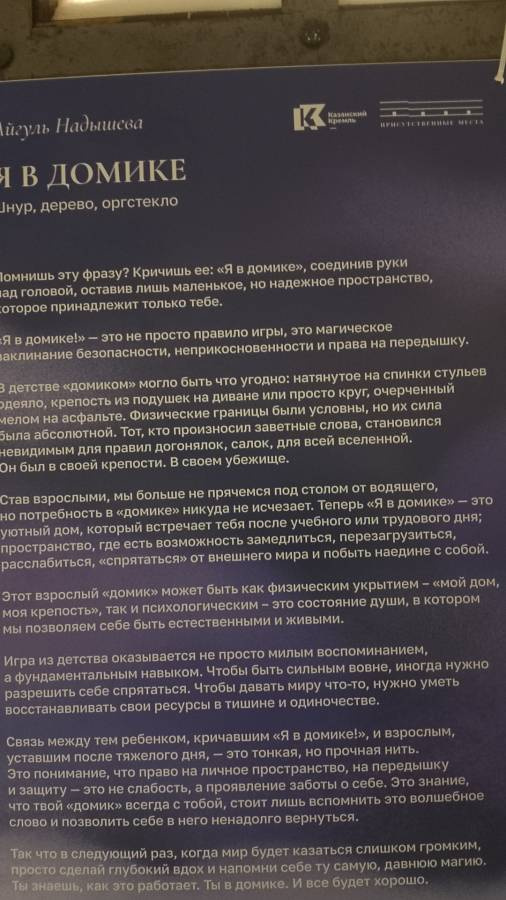

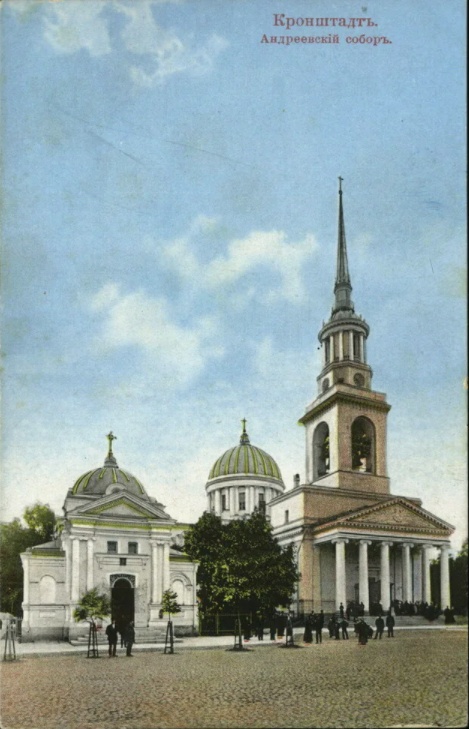

На Соборной площади Кронштадта, на углу Андреевского сада стоит часовня Тихвинской иконы Божией Матери. Она была освящена в 1899 г. и относилась к ныне утраченному собору Апостола Андрея Первозванного. Была разрушена вместе с собором в 1931 г. и восстановлена на старом фундаменте в 2008 г.

За часовней можно увидеть огромный камень весом в 3.300 килограммов. Это памятный знак. Когда-то на этом месте стоял храм начала XIX в., который был построен по проекту архитектора Ч. Камерона и А. Захарова. На лицевой стороне памятного знака закреплена табличка с надписью: "На этом месте стоял собор Андрея Первозванного, в котором 53 года служил Великий Молитвенник Земли Русской святой праведный отец Иоанн Кронштадтский. Собор был освящён в 1817 году, разрушен в 1932 году. Пусть камень сей вопиет к сердцам нашим о восстановлении поруганной святыни". Монумент открыт по инициативе созданного в 1998 г. Санкт-Петербургского Андреевского Союза, основной целью которого является восстановление Кронштадтского Андреевского собора. В памятный знак помещен ковчежец с землей со святых мест России. Я жду с нетерпением воссоздания прекрасного храма!

Василий Семенов

28 ноября 2024

0

156

Нет комментариев

|

|

Каких только скульптурных композиций не встретишь, прогуливаясь по Санкт-Петербургу и его окрестностям! Во время нашей поездки в Кронштадт мы увидели памятник котлу. Он находится в самом центре города, рядом с Андреевским сквером, в Безымянном переулке. Открыт в декабре 1999 г. Кому-то памятник может показаться необычным, но знатоки истории Кронштадта не найдут в его присутствии ничего удивительного. По преданию, в 1703 году при взятии крепости Ниеншанц на одном из островов Петр I заметил шведский отряд. При приближении русских шлюпок шведы бросились к своим лодкам и уплыли на север. Убегая, шведы в спешке оставили котелок, в котором варили уху. С тех пор остров, на котором был основан Кронштадт, стал называться Котлином. В 1730 г. императрица Анна Иоанновна утвердила герб Кронштадта, в правой части которого изображены море, остров Котлин и котелок. Интересно, а сохранился ли тот котёл от шведов? Или его переплавили? Чугунный котёл является близкой копией котлов, которые были в обращении на шведском флоте в петровские времена. Примечательно, что благодаря высоким бортам содержимое не выливалось во время морской качки. Высота памятника порядка 1 м. С котлом есть одна легенда: если бросить в него монетку и загадать желание, то в вашем доме будет царить покой и уют. Вот такой замечательный памятник со своей историей! |

|

Традиция полуденного выстрела из пушки существует во многих местах. Выстрел из пушки ежедневно сообщал о начале обеда и служил для сверки часов. Кронштадтский выстрел, кроме того, оповещал о приближении наводнения. В Кронштадте начало этой традиции было положено торжествами 1872 г. в честь 200-летнего юбилея со дня рождения Петра I, когда на набережной было установлено орудие петровского времени. В настоящее время такой полуденный выстрел в Кронштадте производится только по особым случаям. На месте бывшего «полуденного орудия» в конце 1970-х гг. была установлена 60-ти фунтовая старинная пушка модели 1855 г., некогда состоявшая на вооружении Кронштадтской крепости. Ее мы увидели при выходе из Петровского парка на набережную. Поначалу можно подумать, что это военное орудие, но рядом висит небольшая табличка с описанием мемориала. Мне было интересно узнать о традиции полуденного выстрела, прогуляться, посмотреть, поизучать старинную пушку. Это часть нашей истории... |

|

На Красной улице в Кронштадте в 2021 г. организована баннерная выставка «Памяти Таллинского перехода». На ней представлены информация и фотографии об операции по эвакуации кораблей Балтийского флота и гражданских судов из осажденного Таллина в Кронштадт 28-29 августа 1941 г. Инициаторами создания этой выставки выступили потомки легендарных героев Таллинского перехода и поисковики, которые и сегодня опускаются на дно Финского залива для увековечивания памяти погибших моряков.

Переход осуществлялся в условиях, когда оба берега Финского залива находились в руках противника, полностью отсутствовало авиационное прикрытие, а на маршруте перехода кораблей было выставлено плотное минное заграждение. Благодаря самоотверженным усилиям моряков было спасено почти девять с половиной тысяч тонущих человек. Оформленные баннеры говорят нам о подвиге моряков. Героизм и мужество военных моряков, всех моряков, принимавших участие в Таллинском переходе, восхищают, служат примером всем защитникам Родины и призывают нас помнить бессмертный подвиг наших предков! |

|

Памятник выдающемуся русскому мореплавателю, адмиралу Фаддею Фаддеевичу Беллинсгаузену, первооткрывателю Антарктиды находится в Екатерининском сквере около Морского собора. На постаменте памятника написано: "Нашему полярному мореплавателю, адмиралу Ф.Ф. Беллинсгаузену от его почитателей и сослуживцев". Открытие памятника состоялось в 1870 г. Авторы памятника - скульптор И.Н. Шредер, архитектор И.А. Монигетти и художник А.А. Баринов. Удивительно талантливая работа скульпторов. Адмирал стоит, опираясь рукой на глобус, лежащий на трех дельфинах, что символизирует мужество, стойкость и боевое мастерство его соратников-сослуживцев, без которых он не смог бы совершить своих великих открытий. В другой руке адмирала - подзорная труба. Именно через ее окуляр он и увидел Антарктиду, страну гор и льда, и об этом смог, впервые в истории науки, поведать всему человечеству. Ф.Ф. Беллинсгаузен был не только первооткрывателем Антарктиды, но и губернатором Кронштадта. При нём в Кронштадте построили Пароходный завод, форты "Павел I" и "Александр I", гавани и батареи, отстраивалась кронштадтская крепость. Беллинсгаузен оставался на посту губернатора Кронштадта до самой своей смерти в 1852 г. Очень хороший памятник. Было приятно увидеть, что есть памятник этому выдающемуся исследователю Антарктиды. |

|

При посещении Кронштадта проходили мимо Гостиного двора. По архитектуре он очень напоминает подобные строения в других городах России - Гостиный Двор в Санкт-Петербурге, Торговые ряды в Суздале. Расположен в самом центре города, занимает квартал между проспектом Ленина, Гражданской улицей, улицей Карла Маркса и Советской улицей. Здание было построено в 1832 г. по повелению Императора Николая I, заметившего во время посещения Кронштадта, что город и его торговая площадь выглядят ненадлежащим образом. Архитектором стал В.И. Маслов. Здание двухэтажное, желтого цвета, с галереей и белыми колоннами. Первый этаж высокий, а второй ниже. Красивые ворота выходят на центральную улицу, закругленные углы здания также оформлены колоннами. Здесь располагались магазины и лавки, куда завозили вещи из других городов Российской империи и из-за границы. В 1874 г. Гостиный двор пострадал вследствие пожара, полностью сгорев. В начале 90-х гг. прошлого столетия стартовала реставрация старинного торгового комплекса, завершившаяся лишь в 2007 г. Для своего времени Гостиный двор был стандартной постройкой. А сейчас создаёт оригинальный антураж и добавляет красок к историческому облику города. Здание по-прежнему используется по прямому назначению - здесь расположены торговые точки. Находится под охраной государства как памятник истории и архитектуры XIX в. Возле Гостиного двора в 2004 г. открыли памятный знак в честь 300-летия основания Кронштадта. Обелиск представляет собой невысокую мраморную стелу. На ней установлен металлический знак, украшенный гербом города. Мне было приятно посетить классический гостиный двор. Маленькие магазинчики, все как раньше. Переносит на десятки лет назад. Стоит заглянуть внутрь и купить что-нибудь на память! |

|

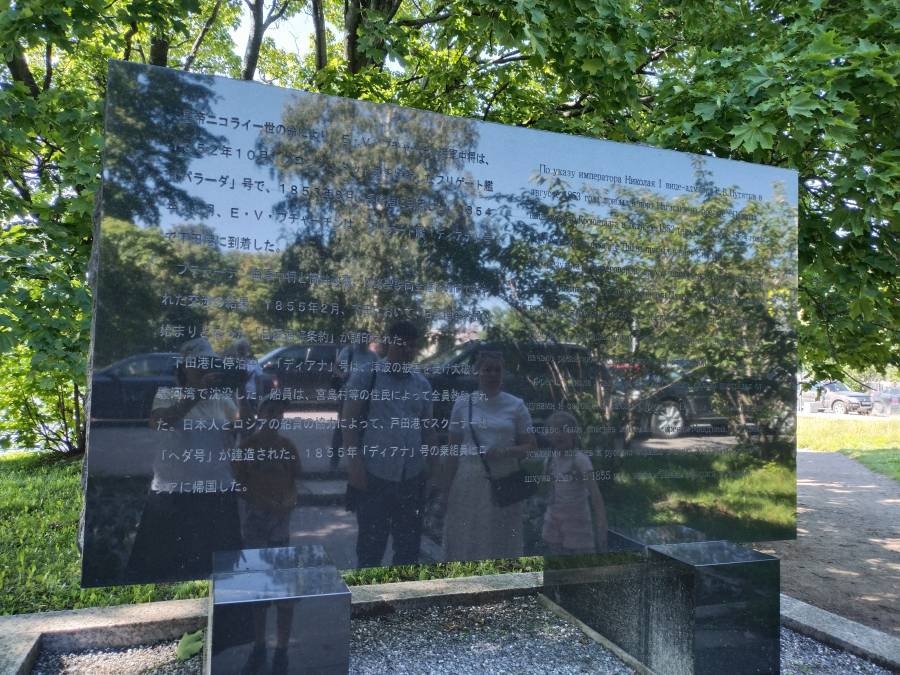

На берегу Итальянского пруда в Кронштадте можно заметить необычный памятник в виде вертикальной гранитной плиты. Мемориал привлекает к себе внимание — идеально отполированная поверхность покрыта надписями, половина из которых на японском языке.

Памятник посвящён миссии адмирала и дипломата Е. В. Путятина. Он известен тем, что в 1855 г. подписал договор о дружбе и торговле с Японией, положив начало дипломатическим отношениям двух стран. Памятник был установлен в 2005 г., спустя 150 лет после подписания договора. Это подарок Японии в знак признательности русскому адмиралу за развитие отношений двух стран. Текст на чёрной плите содержит краткое изложение непростой миссии адмирала Путятина. Экспедиция была организована по указанию императора Николая I с целью установления дипломатических и торговых связей с Японией. Началась она в августе 1852 г. — на парусном фрегате «Паллада» адмирал вышел из Кронштадта в порт Нагасаки . Приключений на долю экспедиции выпало немало. Переговоры с японской администрацией шли медленно, экспедиции пришлось сменить корабль, потому что «Паллада» была в плохом состоянии — и перейти на фрегат «Диана». В декабре 1854 г. Е. В. Путятин на фрегате «Диана» прибыл в порт Симода, где после длительных переговоров в феврале 1855 г. был подписан "Трактат о торговле и границах между Россией и Японией". Когда начались заключительные переговоры, произошло цунами, сильно повредившее «Диану», и через несколько дней она затонула в заливе Суруга. Команда судна в полном составе была спасена жителями деревни Миядзима. Общими усилиями японцев и русских моряков в порту Хэда была построена шхуна «Хэда», на которой Путятин с основной частью экспедиции успешно вернулся в Кронштадт в 1855 г. Мне было интересно увидеть этот памятник и прочитать об этой непростой экспедиции адмирала Путятина. |

|

Итальянский дворец - одно из старейших зданий Кронштадта. Находится между Доковым и Синим мостами по улице Макаровской. Построен в 1720—1724 гг. по проекту немецкого архитектора И. Ф. Браунштейна. Считается, что свое название дворец получил в связи с тем, что в его строительстве и отделке интерьеров принимали участи иностранцы, включая итальянцев.

До середины 1740-х гг. дворец назывался "Собственным Его Императорского Величества домом в скобе Гостиного двора". В дальнейшем здание неоднократно перестраивалось под различные морские учебные заведения, выпускниками которых стали многие знаменитые русские мореплаватели и инженеры. Внешний вид здания изменился и в интерьерах не сохранилось ничего от первоначального убранства. В советские времена здесь были и матросский клуб, и дом офицеров. Сейчас здесь находятся историко-мемориальный зал А.С. Попова и экспозиции филиала Центрального военно-морского музея "Кронштадтская крепость". К сожалению, в музее был выходной день и нам пришлось довольствоваться только видами с улицы. Мне было очень интересно увидеть этот архитектурный памятник. Здание очень красивое, с видом на залив и военные корабли, бухту и старые пушки. |

|

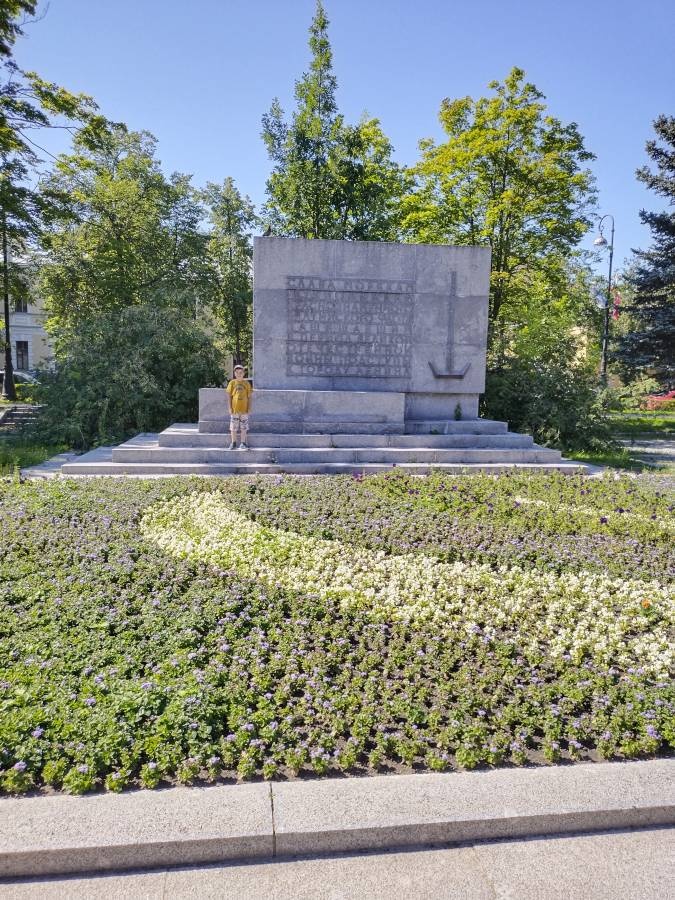

Военно-морской флот сегодня трудно представить без "подплава", так принято у моряков называть подводные плавсредства. Первое соединение подводных лодок Советского Союза появилось в Кронштадте в 1918 г., и вскоре "кронштадтский подплав" стал «кузницей кадров» подводного флота России, оставаясь учебным центром по сей день.

За годы Великой Отечественной войны советские подводники Балтийского флота в тяжелейших условиях сумели потопить 70 судов и кораблей противника. Но 38 подводных лодок не вернулись в Кронштадт из боевых походов. В 1965 г., к 20-летию победы, на старой городской площади, расположенной между улицей Карла Маркса и проспектом Ленина, был установлен памятник морякам-подводникам, которые вели оборону Ленинграда, находясь в водах Финского залива. Авторами являются архитекторы М.Н. Мейсель и М. А. Афанасьев. Небольшая стела из девяти гранитных блоков серого цвета установлена на ступенчатом основании. На ней - надпись, прославляющая моряков-подводников, справа - рельеф якоря, а у подножия на гранитном блоке выбит рельеф идущей на боевое задание подводной лодки. Жители Кронштадта хранят память о героях-подводниках, поэтому зеленую зону, в которой находится памятник, назвали сквером Подводников. У памятника всегда цветы… В этом месте хочется посидеть и почтить память героев. Все должны знать историю своей родины и гордиться ее героями! |

|

Кронштадт закладывался и на протяжении всей своей истории полностью доказал, что является основной базой русского флота на Балтике. Здесь строились, ремонтировались и обслуживались боевые корабли. Как же морскому порту и военно-морской базе без доков? Конечно, они здесь есть, но один из них – исторический, носящий имя великого Петра I. В начале XVIII в. в связи с развитием военно-морского флота возникла необходимость постройки сухого дока для ремонта подводной части приходящих в Кронштадт кораблей. Петр I лично исследовал голландские и английские сухие доки и выявил их главный недостаток - для слива воды после захода судна требовалось много времени, порой более месяца. Изучив местные условия, Петр I лично создал проект дока. Основным отличием от иностранных конструкций было то, что док осушался путем слива воды по Петровскому оврагу в глубокий бассейн, вырытый ниже уровня дна дока. Вода самотеком перетекала в него всего лишь за 24 часа. Оттуда вода откачивалась специальными машинами: сначала насосом с ветряным двигателем, а затем с конца XVIII в. использовалась паровая машина. Это настоящая гордость российской инженерной мысли! Строительство Петровского дока началось в 1719 г., работы планировалось завершить за три года. Однако, Петр I так и не увидел свое детище (император умер 8 февраля 1725 г.). Торжественное открытие сооружения состоялось 30 июля 1752 г. при младшей дочери Петра — Елизавете Петровне, которая участвовала в торжестве и лично запустила шлюзовые механизмы. На протяжении нескольких столетий Петровский док был важной базой судоремонта Балтийского флота. Масштабное строение поражает своими размерами. Длина главного дока составляла 384 метра. Одновременно в нем могли ремонтироваться до пяти кораблей, что способствовало быстрому ремонту кораблей Балтийского флота. В настоящее время Петровский док не используется и является историческим памятником. Жаль, что к нему не подойти: он окружен глухими стенами. Сейчас вы сможете осмотреть его только снаружи, практически с одного ракурса - со стороны Докового моста на улицы Макарова. История российского флота интересная, и Петровский док - это его важная часть. Всем любителям истории, моря, кораблей непременно гулять здесь! Воображение рисует нам образы российских судов, приходящих сюда на ремонт после кругосветных плаваний и совершения великих открытий… |