Новые записи

Культурный дневник

| Автор блога: | Азалия Гайнуллина |

|

В центре Казани на улице Баумана в конце лета 2018 года появился памятник коню-чекисту, он одет в длиннополую кожанку, на боку находится кобура для маузера, на глазах - пенсне, на шее - галстук-бабочка. Рост металлического коня составляет 3 метра 8 сантиметров, весит он 400 кг, на протяжении 1,5 месяцев его создавала одна из творческих мастерских Подмосковья. Изготовлен конь из листового металла и стальных труб. Среди знакомых фонтанов и архитектурных сооружений, ожидаемых музеев и сувенирных лавок, памятников давно установленных, новая скульптура не могла не привлечь внимания туристов и гостей. Все хотят сделать эффектное фото на память. Однако некоторые казанцы все-таки считают коня лишним в городе.

Азалия Гайнуллина

13 февраля 2020

+16

438

16 комментариев

|

|

Геологический музей им. А.А.Штукенберга Казанского университета берет своё начало с 1804 года, с момента основания самого университета, который базировался на существовавшей в то время гимназии. Там хранились горные породы, минералы, гербарии местной породы и проводились метеорологические наблюдения. Важным отличием от многих региональных геологических музеев того времени было то, что здесь хранились также экспонаты, привезенные из-за границы.

Стоит отметить, что музей носит имя учёного, профессора Александра Антоновича Штукенберга, который был коллекционером и оставил ценные материалы для изучения многим другим исследователям. Это послужило основой для создания в Казани уникальных музейных коллекций: остатков постплиоценовых млекопитающих востока России, пермских растений, метеоритов, а также коллекции по минералогии и петрографии Урала. В Петербурге и Центральном геологическом музее Геолкома России хранятся его монографические коллекции по кораллам и мшанкам карбона. Экспозиция музея размещается на двух этажах в здании бывшей Духовной семинарии, а ныне – Института геологии и нефтегазовых технологий университета. В современный коллекционный фонд музея входит шесть основных отделов: рудно-минералогический и петрографический; палеонтологический; динамической геологии и фаций; отдел монографических коллекций; геологии местного края, минерально-сырьевых ресурсов Республики Татарстан; научно-исторического архива. В музее более 150000 музейных предметов из 60 стран мира. Это собрания метеоритов, горных пород, минералов, руд, ископаемых останков древних растений и животных. Сегодня Геологический музей Казанского университета по представительности своих фондов - один из лучших вузовских музеев страны. Он входит в международные и отечественные минералогические справочники, работает в составе Международного Совета музеев (ИКОМ), в Комиссии по минералогическим музеям РАН, в Ученом Совете Национального музея Республики Татарстан. Музей осуществляет связь с отечественными и зарубежными естественнонаучными музеями и геологическими организациями; производит обмен коллекционными материалами, осуществляет совместные геологические проекты и публикации. После экскурсии по музею провели "Дино-квест", решали ребусы и загадки. Музей очень интересный, в нём много замечательных экспонатов. Все экспонаты музея находятся в шкафах под стеклом, чтобы не пылились, да и, чтобы руками не трогали. Уверена, что многие бы захотели всё потрогать. Посещение такого музея рекомендую, увидите уникальную коллекцию минералов. |

|

Музей Н.И. Лобачевского находится в главном здании КФУ на ул. Кремлевская, д.18, к.2.

Музей Н.И. Лобачевского был открыт 1 декабря 2017 г. в честь 225-летия со дня рождения великого ученого. Это здание было спроектировано в конце XVIII в. архитектором Е.Ф. Емельяновым. Приобретено университетом в 1805 г. у генерал-майора С.Н. Кастелли. Перестроено в 1824 г., 1842-1844 гг. На 2 этаже размещалась квартира ректора университета. С 1827 по 1845 г. в здании проживал со своей семьей ректор университета, великий русский математик, создатель неевклидовой геометрии Н.И. Лобачевский. Является объектом культурного наследия регионального (республиканского) наследия согласно постановлению Совета министров ТАССР от 27.07.1987 № 320. В зале «Гостиная лауреатов премии Н.И.Лобачевского» размещены портреты и материалы о лауреатах премии Н. И. Лобачевского – документы, медали. Экспозиция музея посвящена жизни и деятельности Н.И. Лобачевского в качестве преподавателя, ректора Казанского университета, создателя неевклидовой геометрии. Один из разделов музея рассказывает о появлении и развитии идей неевклидовой геометрии, истории казанской геометрической школы, лауреатах премии Н.И. Лобачевского. В музее представлены документальные материалы, книги, мемориальные вещи Н.И. Лобачевского, воссоздан интерьер голубой гостиной дома Лобачевских. В музее проводятся музейные занятия по темам: «Математика – царица наук», «Теория времени», «Зачарованные фигуры», «Трехмерный мир», «Геометрия восточных мудрецов», «Мир Лобачевского», «Искусство счета». Посетив музей, можно не только узнать биографию выдающегося математика, но и поучаствовать в различных квестах и мастер-классах. |

|

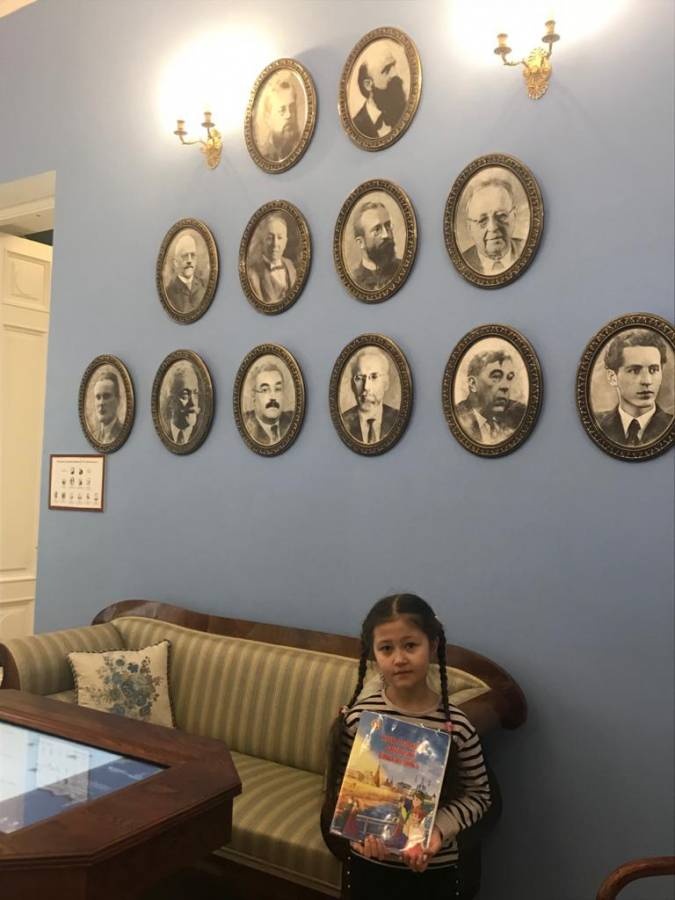

8 февраля в рамках Дня науки России в Казанском Университете проводилась акция "Университетские музеи детям". Во всех музеях университета была очень интересная программа. Мы с мамой посетили Музей истории КФУ.

Музей располагается в главном здании университета, в красивом зале. Экспонаты и история очень интересные, можно узнать все от и до об истории знаменитого казанского университета. Основной раздел посвящен науке – исследованиям и открытиям, научным школам, принесшим университету всемирное признание. Большое внимание уделено выдающимся ученым, знаменитым выпускникам, участию университета в общественно-политической жизни страны. Музей открыт 30 ноября 1979 года. Идея создания музея родилась еще в первый послевоенный год, однако прошло более тридцати лет, прежде чем она осуществилась. Интенсивная работа началась в 1978 году, когда университет готовился к своему 175-летию. Музею было выделено одно из самых примечательных помещений главного университетского корпуса - бывшая университетская церковь. Экспозиционная площадь музея составляет 247 кв. метров, стационарной выставки - 147 кв. метров, выставочного зала - 166 кв. метров и фондохранилища - 96 кв. метров. Создан под руководством заслуженного работника культуры ТАССР С. В. Писаревой в содружестве с сотрудниками музея И. В. Жизневской, Н. В. Пельникевич и художниками А. А. Крыловым, Б. М. Салосиным, В. Ф. Зиновьевым. Нам с мамой очень понравилось разгадывать кроссворд, искать ответы на него по всему залу музея. Было очень увлекательно и интересно. |

|

Национальный музей РТ был основан как Казанский городской научно-промышленный музей в 1894 году и открыт 5 апреля 1895 года. В основу музея положена частная 40-тысячная коллекция Андрея Фёдоровича Лихачёва (1832-90 гг.), известного в крае археолога, историка, коллекционера, а также экспонаты научно-промышленной выставки 1890 г. В настоящее время фонды музея, насчитывающие свыше 800 тыс. единиц хранения. Крупнейший в республике научно-культурный центр хранит знания о древней истории, национальной культуре и особенностях края Татарстана. Большая коллекция размещена на 2-х этажах и повествует об истории развития края, начиная с каменного века. Материалы с археологических раскопок рассказывают о древности и средневековье. Одежда, украшения, музыкальные инструменты, бытовые предметы иллюстрируют этнографическую историю народов Поволжья. А письменные источники, рукописи и книги деятелей татарской культуры демонстрируют интеллектуальное наследие Татарстана. Среди экспонатов – древнейшие предметы из камня, глины и бронзы; серебряные и другие ювелирные изделия разных эпох; историческое оружие и монеты. В фондах музея – исторические, этнографические и нумизматические коллекции народов России и мира. Регулярно здесь проходят образовательные мероприятия и ежегодные праздники. |

|

Мой диплом за победу в блиц конкурсе новогодних открыток в театре им. Кариева.

Спасибо большое за красочные дипломы! И за отличный подарок - посещение театра! |

|

Многие улицы Казани названы в честь участников ВОВ. Улица Шульгина названа в честь Героя Советского Союза, танкиста, генерал-лейтенанта Шульгина Бориса Владимировича.

Родился 12 сентября 1905 года в Казани в семье рабочего. Окончил 8 классов. Работал электрообмотчиком на заводе. В 1926 году призван в РККА. В 1929 году окончил Московскую военную школу имени ВЦИК, в 1934 году — курсы усовершенствования командного состава бронетанковых и механизированных войск. С июля 1941 года воевал на Западном, Юго-Западном, Донском, Брянском и 1-м Белорусском фронтах. Сражался под Москвой, участвовал в битвах под Сталинградом, на Курской дуге, под Орлом, освобождал Польшу. Командир 17-й гвардейской танковой бригады гвардии полковник Шульгин отличился в боях при освобождении Польши. Прорвав оборону немцев на западном берегу реки Западный Буг в районе города Вышкув, бригада под командованием гвардии полковника Шульгина с боями прошла 35 километров, форсировала Нарев и во взаимодействии с другими частями корпуса захватила плацдарм, нанесла большие потери в живой силе и технике врага. Разгромила до 2-х батальонов пехоты, уничтожила 3 артиллерийские батареи, 6 танков и самоходных установок, 10 бронетранспортёров с пехотой, 2 склада с боеприпасами и другим инженерным имуществом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии полковнику Шульгину Борису Владимировичу присвоено звание Героя Советского Союза. В 1948 году окончил курсы усовершенствования офицерского состава при Военной академии имени М. В. Фрунзе, в 1954 году — академические курсы при Военной академии Генштаба. С мая 1960 года генерал-лейтенант танковых войск Шульгин — в отставке. Жил в Киеве. Умер 1 ноября 1962 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище. Награжден тремя орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени, орденами Кутузова II степени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями. Наш школьный музей носит имя Бориса Владимировича Шульгина. Является музеем Боевой славы. Он воссоздает страницы истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Девиз музея -"Никто не забыт, ничто не забыто". |

|

Новый зоопарк очень большой, все красивое, новое. Вальеры большие и чистые. Есть детская площадка и скалодром на территории зоопарка, кафе. Но пока работа в тестовом режиме и зверей немного. Думаю к лету будет здорово. Сейчас есть лев, львицы, бегемот, голубые гну, дик-дики Кирка, сервалы, сурикаты, кошачий лемур, мартышки Бразза, белоголовые сипы, грифы, розовый пеликан, попугаи неразлучники, даманы, шпороносные и леопардовые черепахи, нильские гуси, египетские цапли. В принципе есть на что посмотреть. Обещают, что будут слон, жираф, сервалы, носорог и ещё много других обитателей. Будем ждать.

|

|

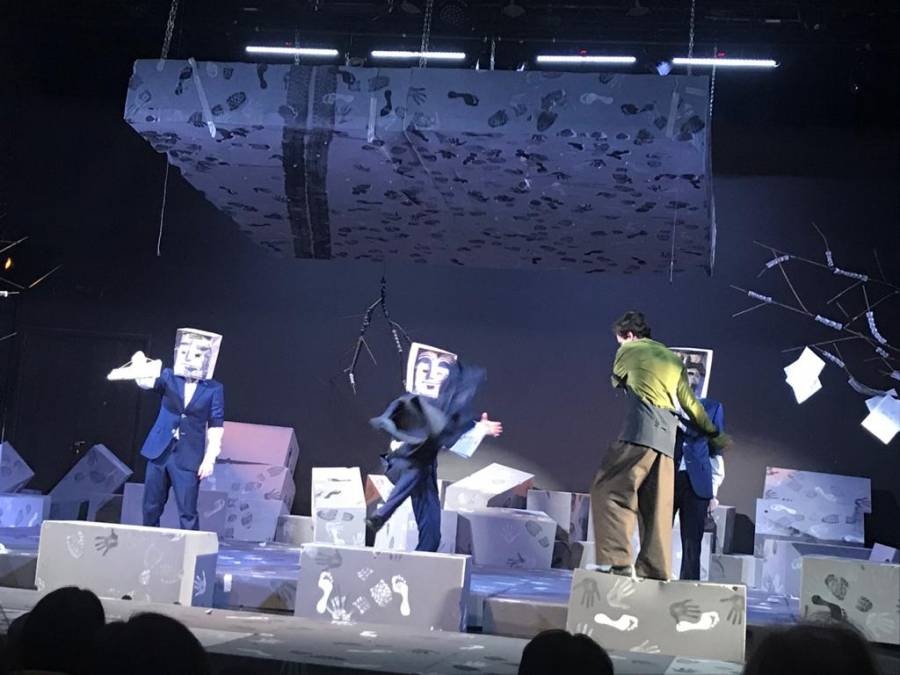

30 января я побывала на предпремьерном показе спектакля «Сказки Хикмета». Спасибо большое театру им.Кариева за приглашение!

В спектакле «Сказки Хикмета» объединены два произведения выдающегося турецкого писателя Назима Хикмета – пьеса для детей «Слепой падишах» и сказка «Влюбленное облако». К их сценическому воплощению театральные режиссеры обращались нечасто. Последняя постановка была осуществлена лишь в 1970-х годах. Жил-был падишах, было у него три сына. Падишах всю жизнь воевал, покорил много земель и ослеп, а сыновья отправились искать для него исцеление. Три брата ищут землю, на которую еще не ступала нога их жестокого отца, только она исцелит ослепшие глаза падишаха. Волшебный сад красавицы Айше из второй истории никогда не видел зла, здесь царит покой и уют, преданность и нежность. Айше и влюбленное в нее облако, а также их друзья бережно охраняют этот островок счастья. «Сказки Хикмета» необычна тем, что стала первой совместной работой режиссера Бурятского академического театра драмы им. Хоца Намсараева Сойжин Жабаловой и актерской труппы театра Кариева. Две истории связаны общими смыслами – это победа над искушением и верность долгу, самопожертвование и прощение, дружба и любовь. После просмотра сделали фото на память с артистами. Камалиев Ильфат Дамирович, артист театра Гайзуллина Альбина Шамилевна, артист театра Хочу поблагодарить всех сотрудников театра за теплый прием, за чаепитие во время антракта. Мы с мамой чудесно провели время! |

|

Вся улица Баумана полна сувенирными магазинами. Здесь везде магазины и уличные торговцы, готовые предложить: футболки с символикой Казани, магниты, тюбетейки, фигурки, куклы, посуду и прочие изыски. Магазины расположены от начала до конца улицы на всем её протяжении.

Когда иностранцев спрашивают о первых ассоциациях с Россией, то они обычно вспоминают о шапках-ушанках, медведях с балалайками, разгуливающих по городским улицам, и матрешках. Если первое со временем изжило себя, то матрешки продолжают находиться в тренде и по сей день. Позитивный и оригинальный сувенир является настоящим отображением русского духа и охотно раскупается не только туристами, но и любителями ярких фигурок. Несмотря на то, что матрешка считается исконно русской и древней игрушкой, ее возраст составляет немногим более 100 лет. Да и прообразом матрешки называют фигурки буддийского мудреца Фукурумы, привезенные в конце 19 века семьей Мамонтовых в Московскую игрушечную мастерскую «Детское воспитание». Автором первых матрешек стал токарь по дереву Василий Звездочкин, а их росписью занимался художник Сергей Малютин. Фигурок было всего восемь. У самой крупной в руках был петух, а наименьшая матрешка выглядела как завернутый в пеленку младенец. Историки приходят к мнению, что название «матрешка» происходит от популярного в те времена русского имени Матрена, которое ассоциировалось с многодетной дородной женщиной. Когда спрос на подобные игрушки стал увеличиваться, появились и разные стили росписи кукол (Семеновская, Ивановская, Сергиевская). Матрешка стала настоящим трендом. В современной России матрешек расписывают не только, как традиционных розовощеких девушек в платках. Популярны модели политиков или спортсменов. Есть среди матрешек и свои рекордсмены. Самая большая состоит из 72 фигурок, а самая маленькая матрешка из слоновой кости имеет размер 1,1 миллиметр. Матрешка является не только сувениром, но и вожделенным предметом для коллекционирования подобных фигурок. |