Новые записи

Культурная жизнь Василины.

| Автор блога: | Василина Кузнецова |

| Все рубрики (365) |

| Мой город Лаишево (43) |

| Музеи Казани (63) |

| Театр (15) |

| Памятники (31) |

| Выставки (50) |

| Мои награды (15) |

| Цирк (2) |

| Мои увлечения (4) |

| Балет (2) |

| Кино и шоу (16) |

| Знаменитые люди (6) |

| Школьные будни (15) |

| Онлайн (4) |

| Москва (40) |

Всё о музеях города Казани.

|

Благовещенский собор построен в 1561-1562 годах псковскими мастерами Постником Яковлевым и Иваном Ширяем на месте небольшой деревянной церкви, созданной по указу Ивана Грозного в 1552 году.

Собор на протяжении своей истории многократно перестраивался, горел в пожарах, реставрировался, а в советский период храм был закрыт, часть архитектурных объектов было разрушено, здание собора использовалось для бытовых нужд. Фасад здания украшен узорчатыми поясками, соединенными . Боковые луковичные главы голубого цвета украшены позолоченными звёздами, позолоченная центральная глава имеет барочную грушевидную форму. С южной и северной сторон к центральному объему собора примыкают два кирпичных придела. В настоящее время Благовещенский собор является действующим православным храмом, открытым для посещения. В подклети храма находится Музей истории Благовещенского собора, открытый для посещения. До настоящего времени не сохранилась колокольня Благовещенского собора, которая была построена в 17 веке. Пятиярусная 50-метровая белокаменная колокольня была видна каждому, кто въезжал на территорию Казанского Кремля. В советский период колокольня была разрушена. Сейчас на её месте находится сквер.

Василина Кузнецова

2 декабря 2023

0

180

Нет комментариев

|

|

Башня Сююмбике представляет собой явный и зримый символ Казани во всей своей сложности и расхождениях. В этом и есть история нашего тысячелетнего города.

По всем данным, башня Сююмбике была построена в период до 1708 года. Документов, удостоверяющих это нет, но есть архитектура здания, которая сама является подлинным документом. Исторически башня Сююмбике стояла немного в другом уже известном археологам месте, а на месте сегодняшней башни Сююмбике находилась Ханская мечеть с высоким минаретом. Когда строили новый комплекс, на месте Ханской мечети появилась дворцовая церковь, а вместо ее минарета появилась башня Сююмбике. |

|

На выставке представлена галерея дореволюционных, современных и проектируемых пятничных мечетей Казани.

Изображения дореволюционных пятничных мечетей Казани. Увеличенные фотоснимки позволяют рассмотреть детали оформления и архитектуру 12 соборных мечетей последней трети 18 – начала 20 веков. Также это современные авторские фотоснимки, на которых запечатлена мечеть Кул Шариф. Здесь можно жизнь храма изнутри, это и виды молельных залов, моменты праздничных богослужений, повседневность музея исламской культуры. Проект приурочен к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. |

|

Мечеть Кул-Шариф в Казани — главная мечеть Татарстана, один из самых крупнейших мусульманских храмов в Европе, который располагается на территории Казанского Кремля.

Строительство мечети, а точнее, её воссоздание, велось на протяжении почти десяти лет — с 1996 по 2005 годы. Красивейший архитектурный комплекс был возведён вместо легендарной мечети Казанского ханства, которая была разрушена в ходе штурма Казани войсками Ивана Грозного в 1552 году. Строительство мечети Кул Шариф осуществлялось с 1996 по 2005 годы. В композицию стен вписаны высокие стрельчатые окна с витражами. Мечеть имеет восьмилотковую крышу, а её центральный объём по центру перекрыт куполом с вершиной высотой 36 метров и диаметром 17 метров. В куполе прорезаны окна в форме тюльпанов. Здание мечети облицовано белым мрамором, купол и вершины минаретов имеют окраску бирюзового цвета. Фасад главного здания украшен бронзовыми металлическими надписями арабской вязью и гранями порталов. При отделке здания применялись уникальные отделочные работы, керамические панно и росписи, выполненные по технологии 16 века, римская мозаика, ручная резьба по дереву и камню, классические витражи и цветные стекла по технологии запекания, позолотные работы и золотое шитье, облицовка фасада мрамором и гранитом. |

|

Опять я побывала в своём самом любимом музее, не могу его пропустить, если бываем в Кремле. Здесь всё самое интересное от зарождения Вселенной до происхождения человека. Метеориты, минералы, окаменелости, скелеты динозавров и мамонтов, два этажа двенадцать залов путешествий на миллионы лет назад. Интересно всем и детям и взрослым.

Музей естественной истории Татарстана был открыт в 2005 году и входит в комплекс музеев Казанского кремля. Его экспозиция посвящена геологической истории Татарстана, полезным ископаемым на его территории, животному и растительному миру. Коллекция располагается на двух этажах. Первый посвящен астрономии и минералогии, где собраны множество минералов и других образований. На втором этаже главное место занимает палеонтологическая экспозиция, тут можно проследить в хронологическом порядке, как на земле зарождалась и видоизменялась жизнь, и увидеть скелеты динозавров. Особой любовью пользуются скелеты мамонта и тарбозавра. |

|

В Казанском Кремле спустя год завершились восстановительные работы в Спасской башне, теперь она стала новым общедоступным пространством, куда можно сходить и посмотреть еще один увлекательный и интересный музей Кремля.

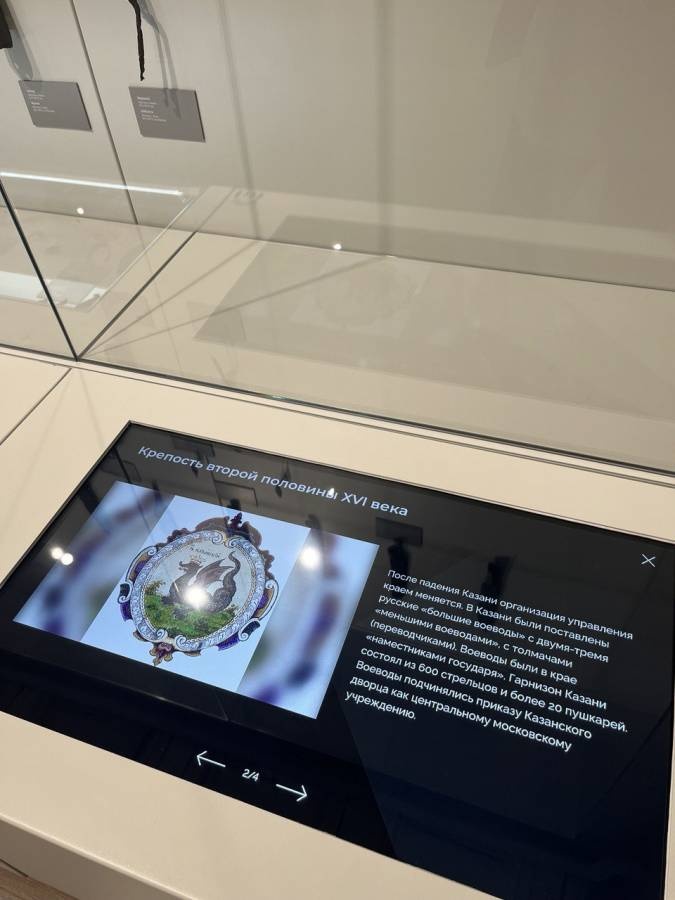

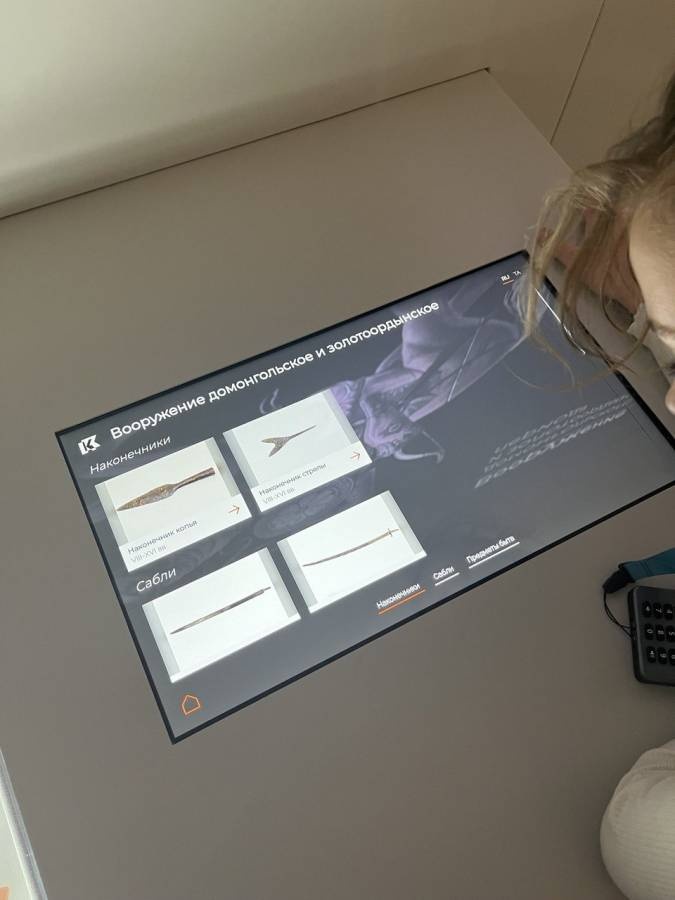

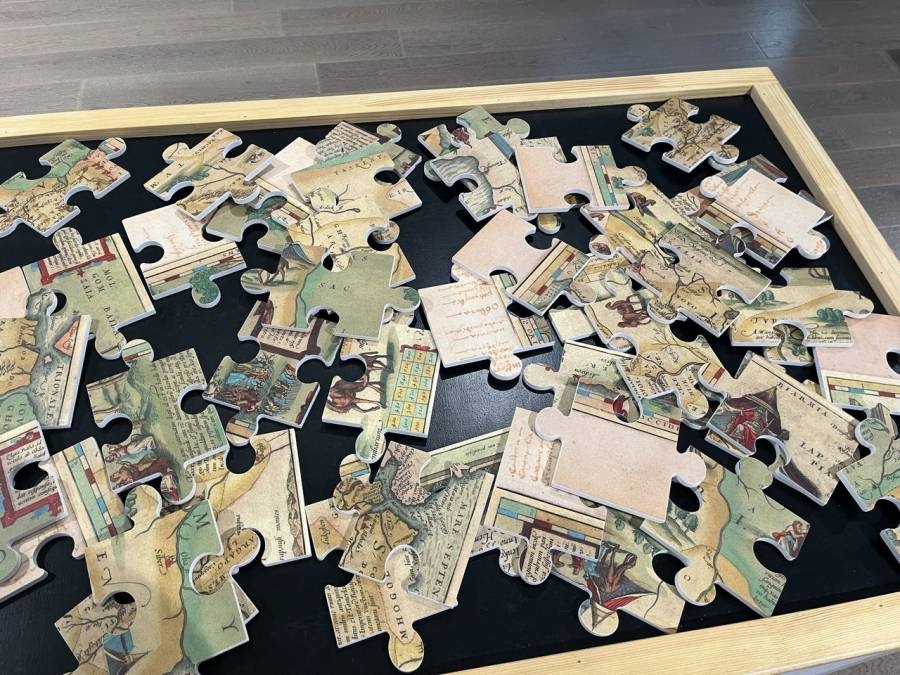

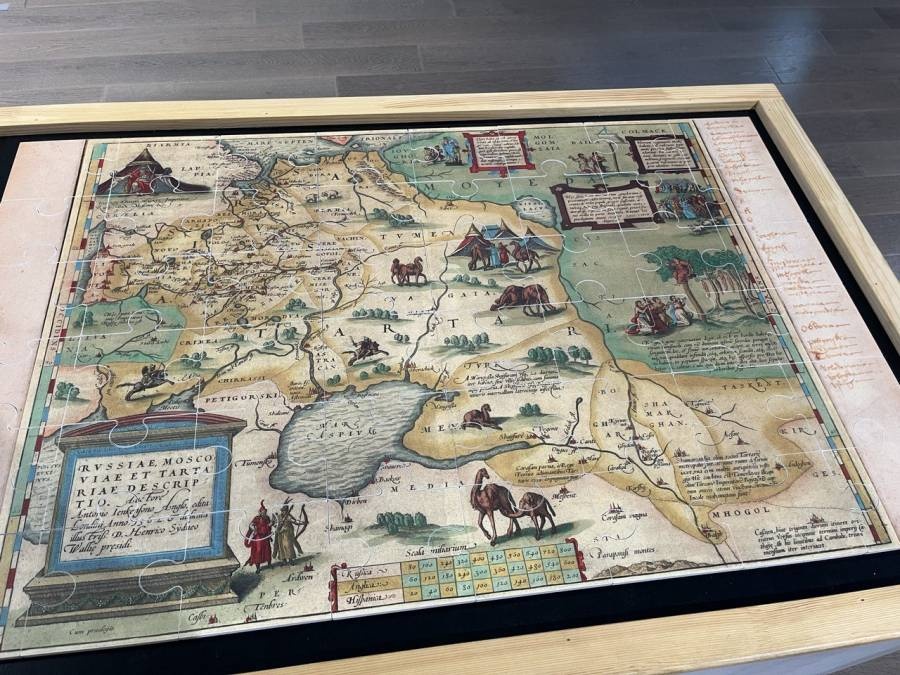

Спасской башне более 400 лет. Ее строили 200 псковских стенщиков и ломщиков после взятия Казани Иваном Грозным в 1556-1562 годах. Доступны только два яруса башни, это первый и третий этажи здания. Подняться выше не получится. Залы музея очень красиво оформлены в едином стиле. Вместить всю богатую историю в таком маленьком пространстве невозможно, поэтому в музее очень много мультимедийных комплексов. Например, сразу при входе находится интерактивная карта с историей Кремля в 16 веке. На витринах за стеклом расположены предметы, найденные в Кремле в ходе археологических раскопок, подлинные глиняные вазы, пушечные ядра, клинки и наконечники стрел, пик и копьев, которыми оборонялись жители крепости. Самое интересное это восстановленный сложный механизм герсы, металлической решетки, которая опускалась на землю и образовывала клетку вокруг противника. О реставрации башни рассказывает отдельный мультимедийный стенд с тремя чипированными деревянными кубами. В зависимости от того, какой куб поместить на интерактивную панель, откроются разные периоды работ с пояснениями. Второй зал музея расположен под куполом второго яруса. Здесь можно потрогать модель колокола в разрезе и в деталях рассмотреть фрагменты 40-летней латунной облицовки кремлевской звезды, которую в ходе реставрации заменили. Выделяющимся в зале черным потолочным балкам 250 лет, хотя они горели в 1990 годы все еще сохранили несущую способность. На балкон ближе к куполу мимо них ведет деревянная лестница. Отсюда удобнее всего смотреть короткое шоу «Сон», очень интересно слушать и наблюдать. Также здесь есть тактильные панели для слабовидящих посетителей и игровые элементы для детей. Можноипопробовать себя в роли археологов, составить карту территории или образы воинов из пазлов и кубов и изучить напечатанные 3D модели. Мы с мамой постарались и собрали этот пазл! |

|

Памятник архитектуры, объект культурного наследия регионального значения - комплекс дворянской Александро-Чемесовской богадельни.

Идея создания богадельни для престарелых и бедных дворянок принадлежала Александре Николаевне Чемесовой, жене помещика Н.И.Чемесова, она завещала для этой цели 35 тысяч рублей. Строительство корпуса богадельни с церковью было организовано дочерью А.И.Чемесовой баронессой А.Н.Жомини. Богадельня была открыта в 1866году, позднее А.Н.Жомини решила создать при богадельне убежище для неизлечимо больных, корпус для которого строился в 1886-1895годах. Оба корпуса построены по проекту архитектора Л.К.Хрщоновича и под его наблюдением. В основном корпусе жили 12 призреваемых, а в корпусе убежища 10 больных из всех сословий. В советское время здесь был интернат для престарелых, а с 1965 года располагается театральное училище. |

|

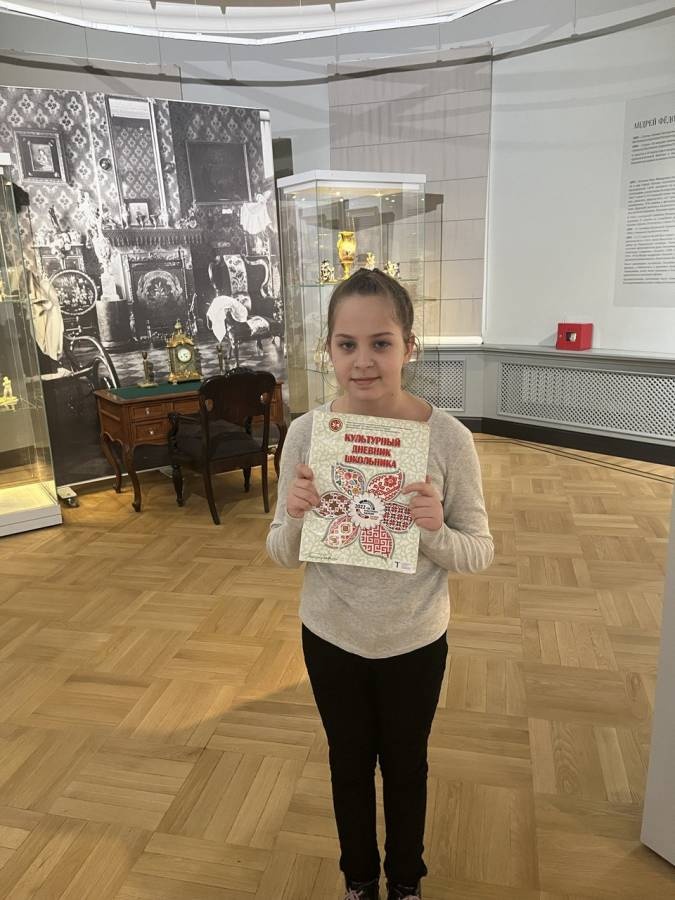

В основу коллекции положено художественное собрание казанского коллекционера Андрея Федоровича Лихачева. Лихачевы – старинный дворянский род. Унаследовав от отца и деда страсть к собирательству, А.Ф.Лихачев значительно приумножил семейную коллекцию старинных предметов, превратив ее в одно их крупнейших в России частных собраний.

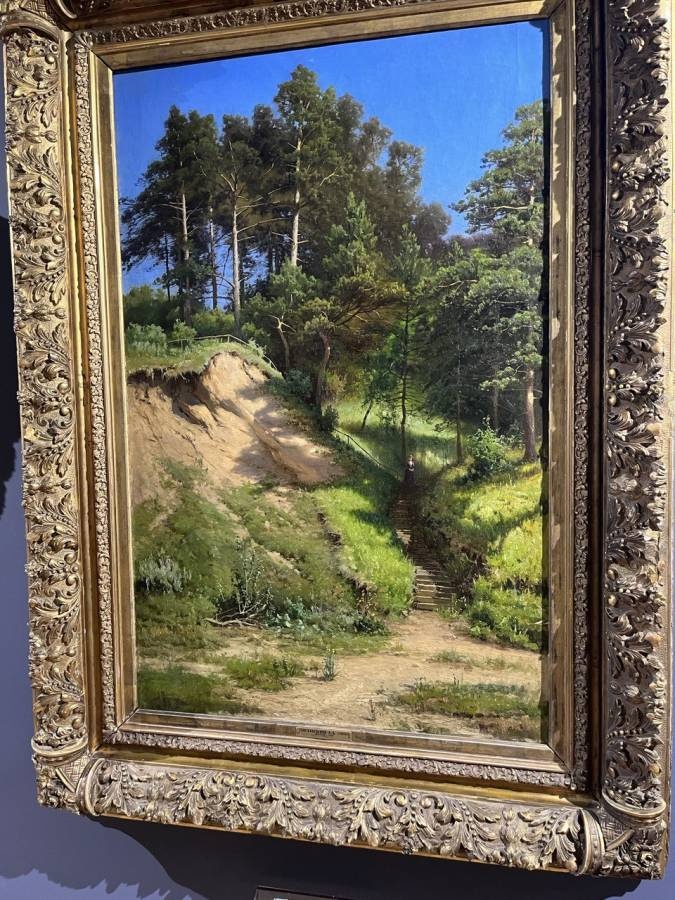

Коллекция остается наиболее значимой частью более чем 25тысячного собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, обеспечивая ему место в ряду лучших художественных музеев России. Небольшая, но наиболее интересная часть коллекции западноевропейской гравюры, хранящаяся в музее, связана с именем Григория Ивановича Мешкова, пензенского чиновника, обосновавшегося в Казани в 1870 году. Благодаря его собранию, музей имеет редкие оттиски Алебрехта Дюрера и Луки Лейденского, крупнейших художников Северного Возрождения. К лучшим листам в коллекции принадлежат листы фламандской школы 17 века, исполненные виртуозными гравёрами, работавшими в мастерской Питера Пауля Рубенса. Одним из значимых собраний в музее можно считать коллекцию Ольги Сергеевны Александровой-Гейнс, крупнейшей казанской миллионерши, благотворительницы, получившей заслуженную славу в Казани 1890х годов. Одним из увлечений Ольги Сергеевны, было коллекционирование предметов живописи, графики, прикладного искусства. Главное место в коллекции занимают произведения русской реалистической школы второй половины 19 века. Особенно интересными для собирательницы были сюжетно-тематические произведения, в которых раскрывалось какое-либо действие. Произведения К.А.Трутовского «Пасха на Украине», «Возвращение из церкви» воспевали красочные стороны жизни Малороссии. Ядром коллекции, её гордостью являются портреты самой владелицы и её супруга кисти великого И.Е.Репина. В годы Великой Отечественной войны ленинградский профессор Алексей Порфильевич Ильинский жил и работал в эвакуации в Казани, на кафедрах Казанского государственного университета. Осенью 1942 года Ильинский организовал в Раифе Лесной стационар, приложив немало усилий для организации Волжско-Камского государственного природного заповедника. Алексей Порфирьевич был знатоком искусства и коллекционировал гравюры И.И.Шишкина, отдавая дань таланту своего земляка в изображении родной природы. |

|

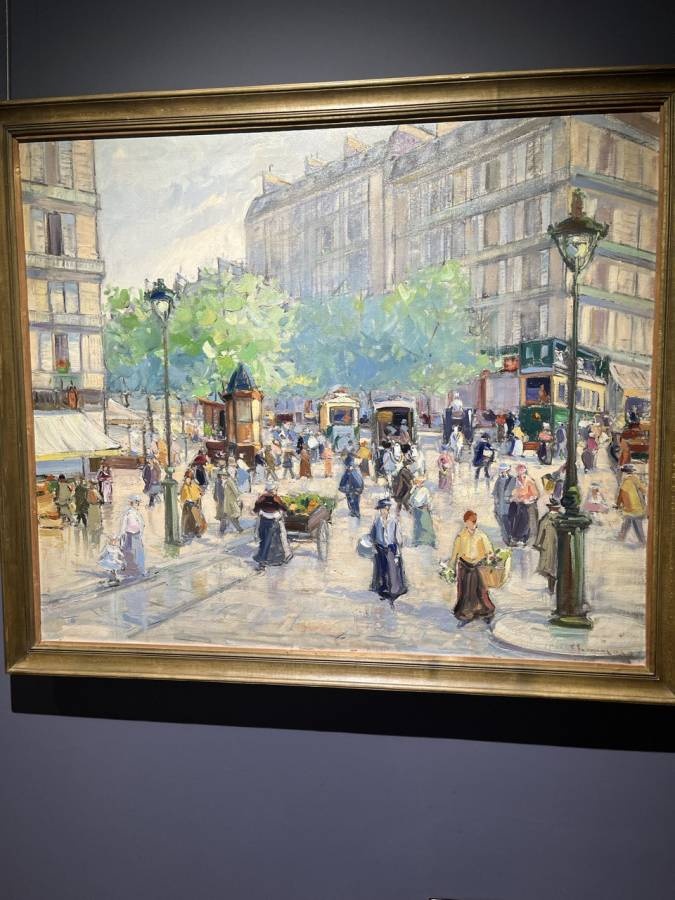

Несмотря на то, что здание Государственного музея изобразительного искусства выглядит очень помпезно, сам музей оказался не очень большим. Музей очень красивый, ухоженный с приятной коллекцией русского и европейского искусства.

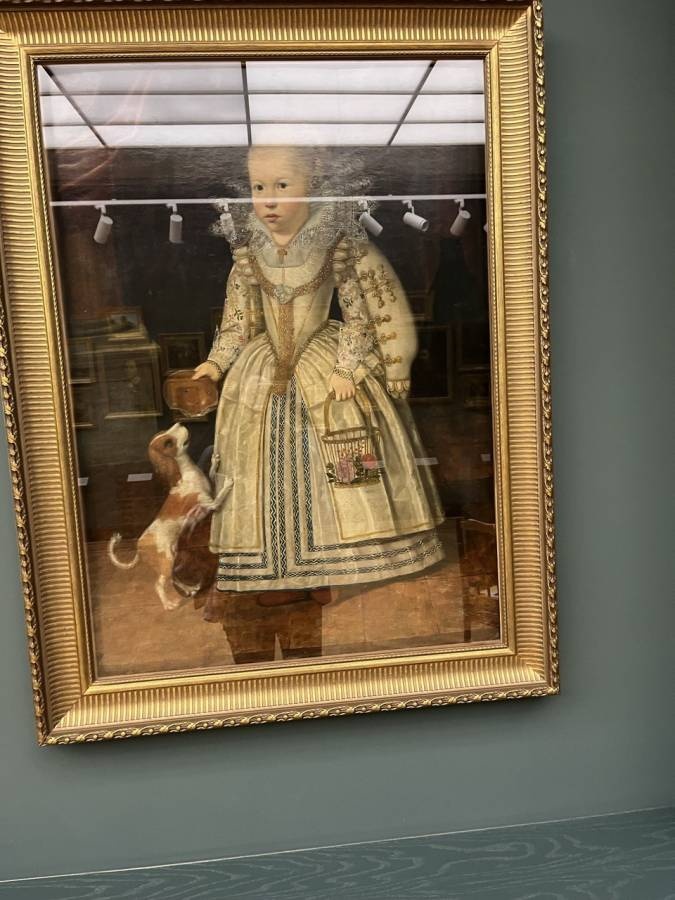

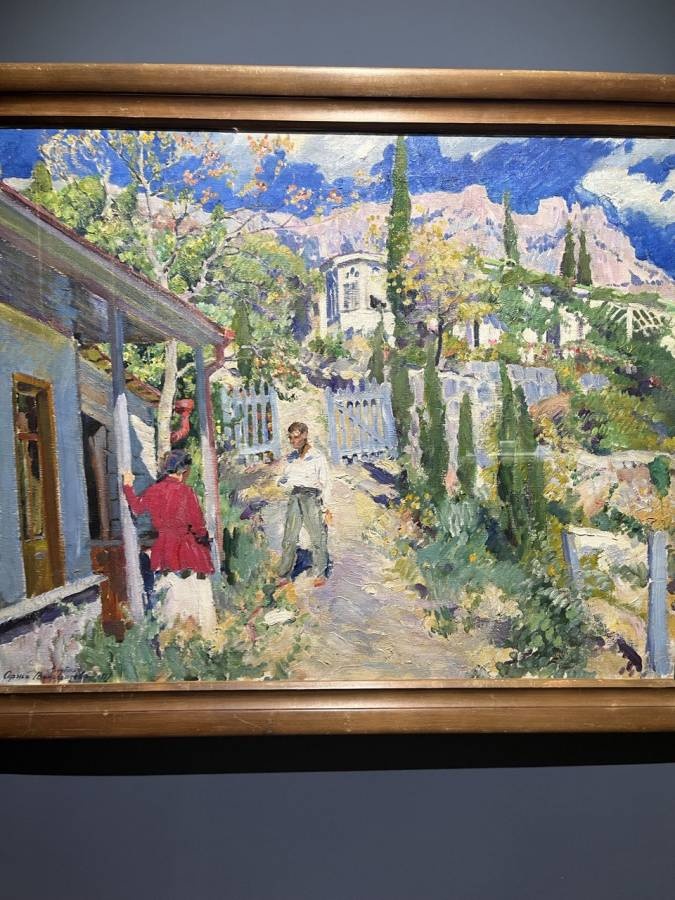

В музее третья по количеству коллекция работ Ивана Ивановича Шишкина, после Третьяковки и Русского музея. И только ради Шишкина И.И. сюда можно приходить. Но и остальные экспонаты заслуживают большого внимания. Здесь представлены произведения русского искусства 13 – 20 веков. В экспозиции 13 века представлены работы известных портретистов Ф.С.Рокотова, Д.Г.Левицкого, В.Л.Боровиковского. Среди портретов известные исторические личности, такие как Петр I, Екатерина II, Павел I. Портретный жанр первой половины 19 века представлен полотном В.А.Тропинина «Портрет танцовщицы Т.С.Карпаковой», работой К.П. Брюллова «Портрет архитектора А.М.Горностаева» и работами других мастеров. Русский пейзажный жанр, вступивший в середине 19 века в пору своего расцвета, представлен произведениями Н.Г.Чернецова, П.П.Джогина, И.К.Айвазовского. В экспозиции начала 19-20 века можно увидеть произведения портретного жанра выдающегося мастера русской живописи И.Е.Репина, «Читающая девушка», «Портрет Ольги Сергеевны Александровой-Гейнс», «Портрет артистки Беллы Горской». Экспозиция демонстрирует многообразие стилей и направлений искусства того времени. Представлены работы А.Н.Бенуа «Ораниенбаум», А.Я.Головина «Маркиза», Б.М.Кустодиева «Дама в голубом». Также в залах представлены произведения «Союза русских художников», К.А.Коровин «Натюрморт. Розы» и этюд «Лето. Пейзаж», В.А.Серов «Портрет С.М.Драгомировой», И.Э.Грабарь «Утренний чай». |

|

Усадьба Сандецкого это исторический памятник архитектуры конца 19 века, одна из красивейших городских усадеб, бывшая резиденция командующего Казанским военным округом генерала А.Г.Сандецкого. Сегодня в этом изящном парадном здании расположен Музей изобразительных искусств Республики Татарстан.

Стены особняка украшает богатейшая коллекция икон и живописных полотен Рокотова, Айвазовского, Брюллова, Крамского, Репина, Шишкина, Левитана, Кустодиева, Фешина. В начале века во дворе дома был разбит регулярный парк с беседками и фонтаном. Здание долгие годы хранило тайну своего возникновения. Еще в 1987 году казанские архитекторы взялись за разгадку авторства и даты возведения здания. Год постройки они установили быстро 1906 год. Но кто был архитектором, выяснить так и не удалось. В Национальном архиве документы не сохранились, но как утверждают казанские издания, особняк был построен для генерала Сандецкого. Александр Генрихович Сандецкий происходил из дворян Виленской губернии. Начал службу в возрасте 25 лет. Через 20 лет был произведен в генерал-майоры, затем в генерал-лейтенанты. Долго служил на Кавказе, в Сибири, Забайкалье. За свою службу в армии Сандецкий был награжден 10 орденами, 5 медалями, 3 знаками отличия, благодарностью. Однако военная карьера Сандецкого резко изменилась с марта 1917 года, после февральской революции. После собрания офицеров Казанского гарнизона с представителями солдатских войсковых комитетов Сандецкого и его ставленников обвинили в казнях во время Первой русской революции, угнетении личности солдат, ведении расследований по анонимным письмам и прочих преступлениях. После чего состоялся перевод Сандецкого в Москву, где ему были вынесены обвинения. Однако дознание и предварительное следствие не проводилось. Поэтому вскоре Сандецкий перестал числиться под следствием, но карьера его на этом завершилась. Сохранились пенсионные документы, датируемые 1918 годом, в которых вопрос об установлении и размере его пенсии был решенным. Отсюда можно сделать предположение, что к этому времени следственное дело на Сандецкого было прекращено. Проживал Сандецкий в Москве. Здание усадьбы Сандецкого в Казани и сохранившийся парк до сих пор одно из красивейших мест в городе. |