Главная

→ КЛУБЫ

→ Культурно-историческая акция «Дневник блокады Ленинграда»

→ Блог клуба - Культурно-историческая акция «Дневник блокады Ленинграда»

Блог клуба - Культурно-историческая акция «Дневник блокады Ленинграда»

| Администратор блога: | Модератор |

|

Для СССР Ленинград был очень важен. Почему же? Во-первых, в Ленинграде базировалась крупная военная группировка советских войск. ее капитуляция ослабила бы наши позиции и подставила бы под удар Москву. во-вторых, мы бы потеряли крупнейший промышленный центр. На Ленинград приходилось 10% военно-промышленного комплекса страны!!! Многие заводы работали даже во время блокады! В-третьих, мы бы потеряли Балтийский флот и выход к морю. В-четвертых, подорвался бы дух советского человека. Именно дух - важнейший фактор нашей победы в Войне!!!

Зиннатов Карим

26 января 2021

+2

0

1 комментарий

блокадный ленинград

|

|

Памятник блокадному трамваю

Прогуливаясь по проспекту Стачек, можно наткнуться на старинный трамвайчик, стоящий в стороне от дороги. На самом деле это памятник блокадному трамваю, своеобразный символ мужества и доблести ленинградцев. Первый в городе трамвай пустили по Садовой улице в 1907 году, а памятник соорудили к столетию этого события. Такие трамваи ходили по городу в 1940-х годах и были основным видом транспорта. Когда началась блокада и прекратилась подача электроэнергии, многие вагоны даже не смогли вернуться в парк и так и остались на улицах осаждённого города. Линия фронта во время войны проходила всего в четырех километрах от места, где сейчас стоит памятник. Именно здесь ленинградцы соорудили из трамвайных вагонов, набитых камнями, противотанковые баррикады. находится по адресу: Просп. Стачек, д. 114 |

|

Пожалуй, нет в нашей стране человека, не знакомого со стихами знаменитой Агнии Львовны Барто. Давайте поклонимся этой поэтессе не только за творческий талант, а за огромное дело — поиск людей, разлучённых войной. Передача Агнии Львовны «Ищу человека», которая выходила в эфир в течение девяти лет, помогла восстановить почти тысячу семей!

В 1947 году опубликовала поэму «Звенигород», написанную после поездки в звенигородский детский дом, собравший «тридцать братьев и сестёр, тридцать юных граждан». Практически сразу после выхода в свет книги Агния Львовна получила письмо от женщины, которая в годы войны потеряла свою дочку. В строках поэмы она почувствовала знакомые интонации, воспоминания своего ребёнка. Только вдумайтесь: каков должен быть талант автора, чтобы мать, читая поэму, поняла, что речь идёт о её ребёнке! Так и оказалось на самом деле — книга помогла соединиться двум родным людям. «Поэзия плюс милиция», - говорила потом Агния Львовна. Вслед за «первой ласточкой» пришли и другие письма. Люди, узнав о счастливом исходе этой истории, стали обращаться к Барто с просьбами помочь разыскать их пропавших в годы войны детей. Или наоборот: выросшие в детских домах дети, зачастую не знавшие своих настоящих фамилий и имён, искали родителей. С каждый днём писем приходило всё больше. И всем требовалась помощь... Так в 1965 году и родилась радиопередача «Ищу человека». Она выходила в эфир на радиостанции «Маяк» один раз в месяц — Агния Львовна в течение получаса читала полученные письма, рассказывала о том, как идёт поиск. Кроме того, стал выходить специальный Бюллетень розыска родных по неполным, обрывочным данным. И хотя само дело — помощь журналистов в поиске людей — не было изобретением поэтессы, но она первая догадалась, что именно детские воспоминания могут служить ключом к верному пути. Недаром говорят, что детская память очень крепкая. Мальчишки и девчонки могут хранить впечатления о таких мелких деталях, мимо которых взрослый зачастую пройдёт не задумавшись. По итогам этого масштабного розыска родных была написана книга, а потом и снят фильм. Одна такая история о девочке эвакуированной с блокадного Ленинграда. Ей было всего 3,5 года, все что она помнила, что в доме где она жила была баня и рядом продуктовый магазин, около бани лежала труба, а улица начиналась с буквы "О". И жила она выше первого этажа. Ей было 21 год, когда она начала поиск родных. Связались с учительницей, которая занималась эвакуацией детей, та ответила что детей были тысячи, как можно запомнить всех. Но решила помочь, пошла в архитектурное бюро города искать дом с баней и магазином. Ей ответили, что в архиве такого нет. Комсомольцы, работавшие в бюро решили присоединится к поиску. Один очень любил ходить в баню, там ему подсказали, что в Ленинграде жил известный на весь город банщик и если он живой, то вспомнит такую баню. Нашли банщика, он вспомнил такой дом и баню и трубу около нее. Все вместе они подходят к дому, но улица не на букву "О". А банщик говорит, ну как не на О, -Новоогоревская. Для ребенка на О. Вызвали девушку, та приехала с другого города идет по улице, начинает вспоминать, заходит в подъезд. Второй этаж, квартира не ее, при входе на кухню должна быть ступенька. Заходит на третий, ступенька есть. Спрашивает, не терялись ли у кого в войну дети? Жильцы говорят, у Смирновым сестренка потерялась. Она стучится в дверь и падает в объятия своей старшей сестры. Вот таким благородным делом занималась Агния Барто. Обязательно прочитайте ее книгу "Ищу человека". |

|

Летчик Краснознаменного Балтийского Флота Анатолий Иванович Кузнецов был одним из тех, кто зимой 1943 года с воздуха помогал прорывать кольцо блокады. И именно после этой победы – 22 февраля 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Но за 3 дня до этого он совершил свой последний боевой вылет. Об этом мы узнали из воспоминаний боевого товарища Героя, Героя Советского Союза В.Ф. Голубева. «…Вот настал долгожданный день 18 января. Летая на прикрытие, мы своими глазами видели, как на различных участках соединялись войска Ленинградского и Волховского фронтов, совместно добивая врага в его укреплениях и блиндажах. К концу дня противник был уничтожен и в окруженном Шлиссельбурге, южное побережье Ладожского озера полностью освобождено, коридор шириной в 11 километров находился в руках наших войск. В этот вечер с нетерпением ждали сообщения московского радио. Лишь около часа ночи, когда все уже крепко спали, раздались близкие сердцу позывные центральной радиостанции и дежурная служба разбудила всех как по тревоге. Звучал сдержанно-ликующий голос Левитана, сообщавшего сводку Совинформбюро... Блокада прорвана! С рассветом все были готовы лететь в бой на врага, пытавшегося оттеснить наши войска с захваченных позиций. Опять была скверная погода, падал мокрый снег, нижний край облаков опускался до 150 метров, и улучшения не предвиделось. Это было на руку врагам, которые, пользуясь тем, что наша авиация на приколе, предприняли сильное артиллерийское наступление в районе Белявского болота, Невской Дубровки и маленького плацдарма на левом берегу Невы у Московской Дубровки. Надо было срочно разведать позиции вражеских батарей, чтобы скорректировать по ним огонь нашей артиллерии. Собрав наиболее подготовленных «летчиков-всепогодников», я сообщил, что от нас требуется. Анатолий Иванович Кузнецов попросил поручить это задание ему. Словно опасаясь отказа, он с горечью стал убеждать меня, что именно ему, штурману полка, хорошо знающему район, много летавшему на разведку не только днем, но и ночью в сложных метеоусловиях, под силу выполнить эту задачу. – Через 40 минут я готов к вылету, только прошу ведомого мне не давать, он не удержится рядом в такую погоду, да и мне в одиночку будет легче маневрировать на малой высоте, – закончил Анатолий и улыбнулся, будто собирался на приятную прогулку. А погода все ухудшалась, и вылет Кузнецову разрешили только во второй половине дня. Хотя Кузнецов и возражал, но я обязал его взять ведомым старшего сержанта Гурьянова – боевого пилота, ранее не раз летавшего вместе с ним».

...Пара И-16 взлетела и тотчас канула в белую мглу. Уже через несколько минут Капитан Кузнецов сообщил по радио: – Обнаружил артбатареи между деревнями Келколово, Мусталово и южным изгибом реки Мойки. Через 3 минуты начну выполнять задание. Под сильным огнем зениток он успешно корректировал стрельбу нашей тяжелой артиллерии. Истребителей противника в такую погоду быть не могло, и Кузнецов, боясь потерять ведомого в этой огненной заварухе, приказал ему удалиться к Невской Дубровке и ждать его там. Все это слышали на командном пункте аэродрома Гражданка комбриг Кондратьев, командиры полков и эскадрилий. С затаенным дыханием ловили они и четкие, спокойные команды и поправки, посылаемые нашим артиллеристам. Какие же нужно иметь нервы и выдержку, каким обладать умением, чтобы на высоте 200 метров среди зенитных разрывов все видеть, управлять самолетом, да еще и выверять по планшету корректировку. Но вот очередная команда Кузнецова оборвалась на полуслове – прямое попадание снаряда. «…Погиб храбрейший, всеми любимый человек, наш боевой друг...» Сержант Гурьянов, все время слушавший радио, понял, что стряслась беда, и тут же рванулся на поиски своего ведущего. Восточное Мусталова, на левом берегу Мойки, увидел он пылающий самолет Кузнецова... «…Гвардейский полковой коллектив тяжело переживал потерю прославленного аса, сбившего за 20 месяцев войны 14 самолетов врага лично и 19 в группе. Особую тяжесть утраты чувствовали летчики-гангутцы, на долю которых на Ханко выпали самые тяжкие испытания в воздухе и на земле. И вот уже нет Кузнецова, летчика-истребителя, превосходно воевавшего на самолете боевого друга Алексея Лазукина. Потери боевых друзей всегда надолго оставляют глубокие душевные раны. У меня и через 40 лет они не зарубцевались». |

|

На днях мы всей семьей посмотрели фильм от режиссера Владимира Потапова - "Крик тишины". Это историческая драма. Один раз посмотрев этот фильм, начинаешь знать цену куска хлеба, тарелки супа. На примере главных героев учишься уважать родителей, близких. Всем советую посмотреть! Кто уже смотрел поделитесь впечатлениями.

|

|

Ещё одним важным фактором роста смертности стал холод. С наступлением зимы в городе практически кончились запасы топлива: выработка электроэнергии составляла всего 15 % от довоенного уровня. Прекратилось централизованное отопление домов, замёрзли или были отключены водопровод и канализация. Остановилась работа практически на всех фабриках и заводах (кроме оборонных). Часто пришедшие на рабочее место горожане не могли выполнить свою работу из-за отсутствия подачи воды, тепла и энергии.

Зима 1941—1942 годов оказалась значительно холоднее и продолжительнее обычного. По злой иронии судьбы, зима 1941-1942 по совокупным показателям является самой холодной за весь период систематических инструментальных наблюдений за погодой в Санкт-Петербурге — Ленинграде. Среднесуточная температура устойчиво опустилась ниже 0 °С уже 11 октября, и стала устойчиво положительной после 7 апреля 1942 года — климатическая зима составила 178 дней, то есть половину года. За этот период было 14 дней со среднесуточной t > 0 °С, в основном в октябре, то есть практически не отмечалось привычных для зимней ленинградской погоды оттепелей. Даже в мае 1942 года наблюдалось 4 дня с отрицательной среднесуточной температурой, 7 мая максимальная температура днём поднялась лишь до +0,9 °С. Зимой было также много снега: высота снежного покрова к концу зимы была более полуметра. По максимальной высоте снежного покрова (53 см) апрель 1942 года является рекордсменом за весь период наблюдений, по 2010 год включительно. Среднемесячная температура в октябре была +1,4 °С (среднее значение за период 1743—2010 года составляет +4,9 °С), что на 3,5 °С ниже нормы. В середине месяца морозы доходили до −6 °С. К концу месяца установился снежный покров. Средняя температура ноября 1941 года составила −4,2 °С (средняя многолетняя — −0,8 °С), ход температур был от +1,6 до −13,8 °С. В декабре среднемесячная температура опустилась до −12,5 °С (при средней многолетней в −5,6°С). Температура колебалась от +1,6 до −25,3 °С. Первый месяц 1942 года был самым холодным этой зимой. Средняя температура месяца была −18,7 °С (средняя t за период 1743—2010 года — −8,3°С). Мороз доходил до −32,1 °С, максимальная температура — +0,7 °С. Средняя глубина снега достигла 41 см (средняя глубина за 1890—1941 года — 23 см). Февральская среднемесячная температура составила −12,4 °С (средняя многолетняя — −7,9 °С), ход температуры от −0,6 до −25,2 °С. Март был немногим теплее февраля — средняя t = −11,6 °С (при средней многолетней t = −4 °С). Температура изменялась от +3,6 до −29,1 °С в середине месяца. Март 1942 года стал самым холодным за всю историю метеонаблюдений по 2010 год. Среднемесячная температура апреля была близка к средним значениям (+2,8 °С) и составила +1,8 °С, в то же время минимум температуры составил −14,4 °С. Как же было тяжело блокадному Ленинграду! |

|

Вот еще один интересный факт, который мы нашли с мамой. Для обеспечения снабжения города горючим по дну озера был проложен стальной трубопровод . В сложнейших условиях, при постоянных обстрелах и бомбежках всего за полтора месяца на глубине в 13 метров были смонтированы более 20 км труб, по которым затем стали перекачиваться нефтепродукты для снабжения горючим города и защищавших его войск.

|

|

Православные священники поддерживали население как могли. Часто они находили очень правильные слова и внесли свой вклад в победу.

Весной 1942 года праздновали Пасху в 10 храмах, а фашисты решили проверить нервы советских людей жестокой бомбардировкой. Но службы в храмах шли, как положено, люди не паниковали и ни один храм не пострадал. Митрополит Алексий напомнил прихожанам, что 5 апреля 1942 г. исполнялось 700 лет со дня Ледового побоища. Однажды уже бил Александр Невский немцев, победим и в этот раз! |

|

В современном Петербурге существует памятник еще одним героям блокадного Ленинграда – кошкам. В первую блокадную зиму горожане съели практически всех домашних животных, в том числе кошек. Это вызвало небывалый рост популяции крыс, которым оказался не страшен голод. Грызуны представляли серьезную угрозу и без того скудным запасам продовольствия в городе и переносили опасные инфекционные заболевания. После прорыва блокады в январе 1943 года власти провели спецоперацию: в Ярославской области было собрано четыре вагона дымчатых кошек, которых перебросили в осажденный город. Вновь прибывшие начали беспощадную войну с крысами, отогнав их от продовольственных складов. В 1945 году проблему крысиного разгула в Ленинграде окончательно решила «сибирская дивизия» - около 5000 котов и кошек, прибывших из Омска, Тюмени, Иркутска и других городов.

|

|

Таня Савичева- 11-летняя маленькая девочка стала знаменитой благодаря своему дневнику во время войны. Таня делала записи во время блокады Ленинграда в 1941 году, когда за очень короткое время умерла вся ее семья.

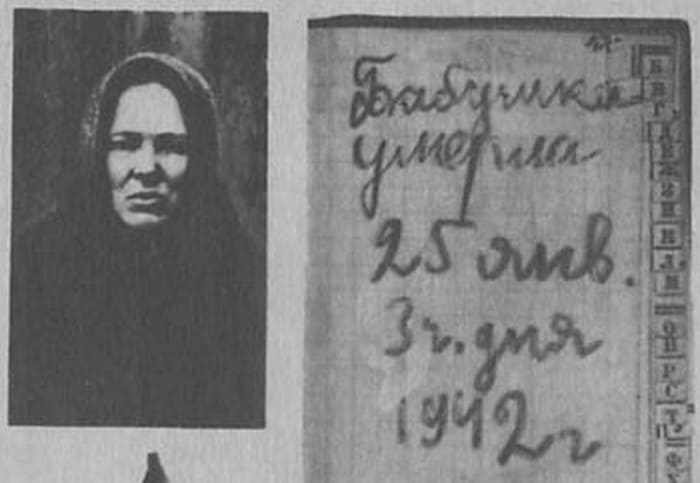

В дневнике было всего лишь 9 страниц, на которых Таня сообщает о смерти своих близких. На момент объявления войны вся семья Савичевых жила в Ленинграде. Однажды, старшая сестра Нина не вернулась с работы. Все посчитали, что она погибла, однако ее эвакуировали на "Большую землю". Дневник достался Тане от Нины, с одной стороны -Нина вела записи по работе, с другой - Таня начала вести дневник. Первая запись появилась 28 декабря 1941 года: Женя умерла 28 декабря в 12.30 час утра 1941 года. Сестра погибла в своей квартире. Почти через месяц появилась новая запись , которая гласила , что умерла бабушка Евдокия от голода. Бабушка понимала, что городские врачи не справятся с этим и отказалась от того, чтобы ее перевезли в больницу. Следующая запись была сделана в марте. Скончался Лёка. Он тоже погиб от голода. Лёка работал на заводе очень старательно и в один момент его не было на работе 2 дня, затем сообщили ,что он умер Меньше чем через месяц Таня сделала новую запись. На этот раз было время смерти. Умер дядя Вася Следующие две записи были написаны с разницей в три дня. 10 мая умер дядя Леша, а 13 мая - мама Тани- Мария Игнатьева. В дневнике Таня пропустила слово "умерла" «Савичевы умерли». «Умерли все». «Осталась одна Таня». Это были последние записи сделанные в дневнике Тани Савичевой. Она так и не узнала, что не все ее родные погибли. В живых остались сестра Нина и брат Миша. Таня потеряла сознание от голода и ее эвакуировали в Горьковскую область в поселок Шатки вместе с другими детьми блокадного Ленинграда в августе 1941 года. в течение двух лет врачи боролись за жизнь маленькой девочки Тани, так как она очень истощена и больна туберкулезом. Врачам не удалось спасти Таню. Она скончалась 1 июля 1944 года. Дневник нашла сестра Нина. Сегодня он хранится в Музее истории Санкт- Петербурга. Рядом с могилой Тани стена из страничек ее дневника |

|

Это было тяжелое время. Ленинградцы умирали буквально от голода и холода, помощи было ждать не откуда. Люди не могли позаботиться толком даже о себе и естественно, им было не до животных, которые в это время ждали своей участи в Ленинградском зоопарке.

Но даже в это нелегкое время нашлись люди, которые смогли спасти несчастных животных и не дать им умереть. На улице то и дело взрывались снаряды, водобровод и электричество были отключены, животных нечем было кормить и поить. Сотрудники зоосада в срочном порядке занялись перевозкой животных. Часть из них перевезли в Казань, а часть на территорию Белоруссии. Естественно, далеко не всех животных удалось спасти, а некоторых хищников пришлось застрелить собственноручно, так как если бы они высвободились бы каким-нибудь образом из клеток, то стали бы представлять угрозу для жителей. Но тем не менее, этот подвиг никогда не будет забыт. |

|

В холодные месяцы в блокадном Ленинграде санки стали основным транспортным средством: трамваи и троллейбусы в городе стояли из-за дефицита электроэнергии. На санках перевозили вещи, на них везли людей в больницы, их использовали для перевозки погибших к местам захоронений.

На детских санках, узеньких, смешных, в кастрюльках воду голубую возят, дрова и скарб, умерших и больных… (автор Ольга Берггольц) Инженер Василий Чекризов писал в дневнике про санки с мертвыми, «которые никогда ни один ленинградец не забудет». А вот как об этом вспоминала учительница Софья Саговская: «Страшно вспоминать зиму 1941 года! …Трескучий мороз. Ртуть в термометре приближается к 40°. Под ногами или лед от пролитой воды, которую приходится таскать ведрами, или огромные сугробы снега, которые некому убирать… Как заколдованные чудовища в сказочном сне, стоят обледеневшие трамваи. Длинными белыми нитями свисают оборванные провода...». |

|

125 гр хлеба именно такой минимальный паек получали дети, служащие и иждивенцы в самый сложный период осады. На доля рабочих приходилось 250 граммов хлеба, по 300 грамм выдавали участникам пожарных бригад, тушивших пожары и бомбы-«зажилагки», учащимся училищ. 500 грамм получали бойцы на переднем края обороны.

Интересные факты о блокаде Ленинграда для детей и взрослых кратко Блокадный хлеб состоял в значительной степени из жмыха, солода, отрубей, ржаной и овсяной муки. Он был очень темного, почти черного цвета и сильно горчил. Его питательный свойств не хватало любому взрослому человеку. Люди не могли долго продержаться на таком рационе и массово умирали от истощения. |

|

За все время блокады было эвакуировано в тыл почти 1,5 миллиона людей. Это составляет около половины численности населения Ленинграда. Было проведено три крупных волны эвакуации. Примерно 400 тыс. детей вывезли в тыл за первый этап эвакуации до начала осады, однако многие потом вынуждены были вернуться назад, так как фашисты оккупировали эти места Ленинградской области, где они укрывались. После замыкания кольца блокады эвакуация продолжалась через Ладожское озеро.

|

|

Боря Капранов, 16 лет: «Выживу ли я в этом аду?» До войны жил в Колпино вместе с матерью, отцом, двумя братьями и дедушкой. В сентябре 1941-го семья эвакуировалась в Ленинград. Боря, выпускник восьмого класса, служил в противопожарном полку, недолго проучился в военно-морском училище. В марте 1942-го братья Бори (Леня и Валя) с матерью покинули Ленинград. Дедушка умер от голода в январе, отец, воевавший в Колпино в МПВО, - в госпитале в марте. Сам Борис, не дождавшись эвакуации, ушел с группой комсомольцев в феврале 1942-го по Дороге жизни и погиб. 20 ноября 1941-го: Чем ты был, Ленинград? На улицах веселье и радость. Мало кто шел с печальным лицом. Все, что хочешь, можно было достать. Вывески «горячие котлеты», «пирожки, квас, фрукты», «кондитерские изделия» - заходи и бери, только и дело было в деньгах. Прямо не улица, а малина. И чем ты стал, Ленинград? По улицам ходят люди печальные, раздраженные. Едва волочат ноги. Худые. Посмотришь на разрушенные дома, на выбитые стекла - и сердце разрывается. Прочитаешь вывеску и думаешь: «Это было, а увидим ли опять такую жизнь?». Ленинград был городом веселья и радости, а стал городом печали и горя. Раньше каждый хотел в Ленинград - не прописывали. Теперь каждый хочет из Ленинграда - не пускают. 13 декабря: Проснулся в 6-м часу и больше уже не мог заснуть. Почти все не спали. Начали рассказывать свои сны. И, оказалось, что все были схожие, так как все видели во сне хлеб или другую пищу. <...> Теперь мы едва переставляем ноги. <...> Все мы ходим, как привидения. |

|

Футболисты-блокадники выиграли в 1944 году Кубок СССР по футболу!

Финальный матч состоялся 27 августа 1944 года на стадионе «Динамо» в Москве. В финале встретились московский ЦДКА и ленинградский «Зенит». Победу одержал ленинградский клуб, став первой немосковской командой — обладателем Кубка СССР. При этом несколько футболистов в составе «Зенита» пережили блокаду в своем родном городе. Владислав Радимов, полузащитник сборной России 90-х годов, отыгравший в «Зените» 6 сезонов: «Сейчас очень трудно себе представить, как это вообще было возможно, тренироваться в таких условиях, и физических, когда просто не хватало еды, и моральных, когда вокруг умирали взрослые и дети каждый день. А тем более побеждать, завоевать кубок. Впервые отобрав его у москвичей. И пусть не все футболисты «Зенита» тренировались в своём городе, это можно назвать настоящим спортивным подвигом. Возможно, поэтому карьеры тех легендарных зенитовцев завершались в 28−30 лет. |

|

В последнюю субботу мира,

Тогда еще никто не думал о беде, Вся коммунальная квартира Встречала вместе самый длинный день. И было время детских снов, Мы знали: будет долгой жизнь, И падал календарный лист, Сменив число на двадцать два. Нас звали за собой ветра, Что за окном переплелись, Мы засыпали, а с утра Пришла война. Мы утром бегали на почту, Пытаясь в пачке писем отыскать конверт. Жизнь отзывалась грифом "Срочно!", "В строю навечно" - означало смерть. А после не хватало сил, Сводила судорогой зима, И ни единого письма... Судьбу проси - не донесет. Морозом душу обожгло, Сверкнула черная тесьма, А по весне письмо дошло - Растаял лед. Потом все вспомнят и запишут, Но это позже, а тогда ревел сигнал, И, кто постарше, шел на крыши, А малышей гурьбой вели в подвал. Полпайки хлеба на обед, От боли выцвели глаза, В соседний дом, где детский сад, Попал снаряд... и дома нет. На оседающей стене Застыли стрелки на часах; Косою тянется ко мне Полозьев след. Судьба победного парада Еще решалась, но уже была ясна. Петля разорвана блокады, Пришла победа, и пришла весна. Мы живы, есть кого встречать, Нам, очевидно, повезло, А из соседей никого, А было пять, подумай сам... От этой памяти войны Нам отказаться нелегко, Почти полвека седины У наших мам. |

|

КЮТИНЕН Даниил (1883-1942) - блокадный пекарь В годы блокады выпекал блокадный хлеб. Умер от истощения 3 февраля 1942 года в возрасте 59 лет прямо на работе, не съев ни грамма выпекаемого хлеба. Похоронен на Шуваловском кладбище. Внесен в книгу памяти блокады Ленинграда

|

|

«Светлячок» – символ ленинградской блокады: значок или брошь, покрытая светящимся в темноте составом. С помощью этого маленького светящегося значка ленинградцы могли ориентироваться на улицах лишенного электричества города.

Фосфоресцирующие значки «светлячки» помогали людям передвигаться в полной темноте: возможно, они были покрыты радиоактивным «светосоставом постоянного действия, СПД, — солью радия в сочетании с фосфором. Отдельно упоминалось, что значки делались не из материалов, нужных военной промышленности, а из «отходов и отбросов» — использованных металлических банок, коробок, листов ржавой жести, обрезков целлулоида, лоскутов, кусочков проволоки, кожи, картона, бумаги и т. д. „Светлячки“ совершенно незаметны с неба, но отлично видны на земле и помогают прохожим легко избегать столкновений на тесном ночном тротуаре. Они крайне просты в обращении. Стоит такой „светлячок“ подержать в течение нескольких секунд на солнце, у лампы или у горящей спички, и он „займет“ у них энергию света, аккумулирует ее, а в темноте в течение пяти-шести часов подряд будет излучать ее в пространство. Ни ветер, ни жара, ни холод, ни дождь, ни снег не погасят этот миниатюрный сигнальный фонарь — необходимый спутник ночного пешехода. Его можно использовать и на фронте — в окопах, в блиндажах. Во время ночного марша такой опознавательный световой знак, прикрепленный на спине бойца или на бортах шинели, служит неплохим ориентиром. |

|

8 сентября случился первый пожар на Бадаевских продовольственных складах Ленинграда.На них сгорели тысячи тонн муки, сахара, конфет, печенья и других продуктов питания. В масштабах, которые мы можем оценить из будущего, это количество не спасло бы весь Ленинград от голода. Но десятки тысяч людей остались бы живы. Не сработало ни хозяйственное руководство, не рассредоточившее продовольствие, ни военные. Имея очень приличную концентрацию средств ПВО, военные допустили несколько прорывов фашистской авиации, целенаправленно бомбившей склады продовольствия.Люди стояли на пороге страшных событий.Впереди были голод и тысячи смертей.

|

|

К началу блокады в городе находилось недостаточное для длительной осады количество продуктов и топлива.Единственным путем сообщения с Ленинградом был маршрут через Ладожское озеро.Каждый из 20000 водителей,кто возил продовольствие по льду глубокого Ладожского озера под бомбёжками немецких самолетов ГЕРОЙ.Благодаря им в осаждённом ленинграде люди смогли выжить.К Новогоднему празднику 1942 года они везли подарки ленинградским детям,прикрепив к бортам машин яркие плакаты.чтоб создать хоть какое-то ощущение праздника.А дети.умирающие от голода. зажав в замёрзших ручках бумажные кулечки с несколькими печенюшками и конфетами.которые привезли для них с большой земли,несли их школы домой младшим братьям и сестрам.

|

|

Дети откликнулись на призыв о помощи со стороны местной власти.Они собирали металлолом, который шел на изготовление военной техники и снарядов.Собирали дети теплые вещи красноармейцам.Оказывали посильную помощь медикам в больницах.Ребята дежурили на крышах зданий,готовые в любой момент потушить падающие зажигательные бомбы,спасали постройки от возгорания."Часовые ленинградских крыш"-так прозвали ребят в народе.Когда во время бомбежек все убегали в укрытия,"часовые",наоборот,поднимались на крыши,для тушения падающих снарядов.Голодные.измученные,обессиленные дети вставали за токарные станки изготавливали боеприпасы,рыли окопы. строили различные укрепления.За годы блокады Ленинграда погибло огромное количество детей,которые своими действиями воодушевляли взрослых и солдат.

|

|

Новый год 1941 года в блокадном Ленинграде. Из воспоминаний Лины Короткевич. Новый год – это самый первый. Наверное, именно потому, что он был первый без красивой ёлки с конфетами, орехами, мандаринами и блестящими огоньками. Ёлку заменила мне высохшая хризантема, которую украсила я бумажными цепочками и клочками ваты.

По радио выступала Ольга Берггольц. Я не знала тогда, что это наша ленинградская поэтесса, но голос её, с характерной интонацией, как-то затронул и заставил внимательно слушать то, что она говорила. Медленно и спокойно звучал её голос: «Мне надо говорить вам, какой он, этот год…». Дальше запомнились стихи. Кажется, так: «Товарищ, нам выпали горькие, трудные дни, грозят нам и годы, и беды. Но мы не забыты, мы не одни, и это уже победа!». Уже после смерти Ольги Федоровны, на Итальянской улице при входе в здание радиокомитета, справа, установили памятную стелу. Жаль, что мало кто знает об этом памятнике. Теперь там решётка, да и памятник, похоже, другой. маминых тетрадных листочках есть такой кусочек: «Несмотря на ужасы блокады, постоянные обстрелы и бомбёжки, залы театра и кино не пустовали». Оказывается, мама в этой страшной жизни умудрилась пойти в филармонию. «Не могу точно сказать, когда это было. Скрипачка Баринова давала сольный концерт в Большом зале. Мне посчастливилось туда попасть. Зал не отапливался, сидели в пальто. Было темно, только каким-то необычным светом была подсвечена фигура артистки в красивом платье. Было видно, как она дышала на свои пальцы, чтобы хоть немножко их согреть». |

|

Вот такой интересный и очень трогательный факт мы с мамой нашли.

Для своевременного оповещения всех жителей города об обстрелах и бомбежках на улицах Ленинграда власти установили 1500 громкоговорителей. Звук метронома стал настоящим символом живого города. Быстрый отчет ритма означал приближение вражеских самолетов и скорое начало бомбардировки. Медленный ритм оповещал об окончании тревоги. Радио работало в круглосуточном режиме. По распоряжению руководства осажденного города жителям было запрещено отключать радио. Оно было главным источником информации. Когда дикторы прекращали трансляцию передача, метроном продолжал свой отсчет. Этот стук назвали биением сердца города. |

|

Советский Союз пережил страшную войну – Великую Отечественную. А жители Ленинграда, нынешнего Санкт-Петербурга, – 872 дня блокады.

Для президента России Владимира Путина это не просто история страны, это еще и история его семьи. Его отец сражался на Невском пятачке, мать едва не погибла, а брата Путин потерял. Букет красных роз – для старшего брата Виктора. Только шесть лет назад Владимир Путин узнал, где тот похоронен. Витя умер двухлетним мальчиком в блокадном Ленинграде, от голода и дифтерии. Номер его могилы 27. Всего братских захоронений здесь почти две сотни. В 50 километрах от Петербурга находится монумент «Рубежный камень». Для президента России это тоже место личной памяти. На «Невском пятачке» в 1941-м году воевал и чуть не погиб его отец. Накануне Великой Отечественной войны Владимир Спиридонович Путин с женой Марией и сыном Виктором жил в Петродворце. Скромно, в деревянном доме. Бывший краснофлотец после срочной службы в Севастополе работал на местном военном заводе. Супруга занималась хозяйством и ребенком. Обычная советская семья. А потом началась война, и все изменилось. Владимир Спиридонович сразу написал два заявления – в партию и на фронт. Сначала его определили в диверсионный отряд НКВД. Во время одной из операций вместе с сослуживцами он попал в засаду. Догадался укрыться от противника в болоте. Просидел в холодной осенней воде несколько часов, дышал через трубочку. Рядом ходили немцы, но он не выдал себя и выжил. Тогда с задания из 28 бойцов вернулись только четверо. В октябре 41-го в составе 330-го полка 86-й стрелковой дивизии рядовой Владимир Путин был направлен на плацдарм на левом берегу Невы. «Вообще о Невском пятачке солдаты говорили: «Кто на Невском пятачке побывал, тот смерть свою повидал». Остаться в живых там или не быть раненным было практически невозможно. Путь обратно с пятачка был такой: либо тебя выносили вперед ногами, образно говоря, либо с тяжелым ранением», – рассказал писатель, военный переводчик Юрий Лебедев. В сутки на этот участок берега реки обрушивалось более 50 тысяч бомб и снарядов. На клочке земли площадью всего два квадратных километра за время боевых действий было уничтожено все живое. Историки говорят, что средняя продолжительность жизни солдата здесь была 52 часа. 17 ноября 1941 года, во время «похода за языком», Владимир Путин вместе с напарником оказался в ловушке. «Они подползли к блиндажу. Внезапно дверь открылась, вышел немец по своим каким-то делам. И неожиданно, когда дверь открылась, луч света осветил наших двух разведчиков. Опытный солдат. На автомате он схватил гранату и запустил в них. А после этого развернулся и спокойно закрыл дверь. Вот такая вроде тривиальная ситуация. Но в результате отец Путина получил тяжелое ранение в левую ногу», – поделился писатель, военный переводчик Юрий Лебедев. Владимиру Спиридоновичу снова повезло, как тогда, в засаде на болоте. Он потерял много крови, но остался жив. По тонкому льду, через Неву, под пулями, на себе, рядовой Михаил Зорин переправил Путина в полевой госпиталь Ногу врачи спасли. Долечиваться направили в блокадный Ленинград. В городе – голод. Чтобы помочь выжить семье, Владимир Спиридонович большую часть своего пайка отдавал жене и маленькому сыну. Но однажды от недоедания упал в обморок, и врачи запретили Марии навещать мужа. Тогда семья Путиных предположительно жила в доме на набережной Обводного канала. Сюда они перебрались из захваченного немцами Петродворца. Холодной осенью 1942-го супругу Владимира Спиридоновича едва не похоронили заживо. Однажды Марию приняли за мертвую, но муж ее выходил тец Путина был награжден медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда», а также «Орденом Отечественной войны 1 степени». Родители президента России дожили до глубокой старости. Вспоминать войну не любили, хотя всегда о ней помнили. Да и осколки от снаряда, которые хирурги не смогли удалить отдавались не только физической болью. Каждый год в День Победы Владимир Владимирович Путин вместе со всей страной участвует в шествии «Бессмертного полка». Он несет портрет своего отца – рядового Владимира Спиридоновича Путина. |

|

История эта реальна, хотя и кажется фантастической. Вы можете найти в сети Интернет фотографии кота-героя, а на одном из кладбищ Петербурга есть его могилка.

В семье Бугровых, состоящей из двух женщин – мамы и маленькой дочки, жил рыжий кот Васька. Ночевали мама с дочерью тесно прижавшись друг к дружке и обнимая рыжего кота, который мурчал и, казалось, давал больше тепла, чем печь-буржуйка. Еще до начала воздушной тревоги кот Васька предупреждал своих хозяек о бомбежке, крутился, мяукал, паниковал. Благородя этому, мама каждый раз успевала собрать вещи и вместе с дочкой укрыться в бомбоубежище. Там за котом внимательно приглядывали, чтобы его не съели. Весной мать собирала хлебные крошки и крупинки и вместе с котом отправлялась охотиться на птиц. Женщина рассыпала крошки и отходила, кот сидел в засаде. У голодного ослабевшего кота не хватало сил удержать птицу, и вот тут на помощь приходила мама. Целое лето – с весны до осени семья питалась птицами. Все трое смогли выжить и пережить блокаду. Рыжий кот прожил еще пять лет. В 1949 году его похоронили на кладбище, но чтобы маленькую могилку не затоптали, пришлось пойти на хитрость: сколотили крест и написали на нем «Василий Бугров», как будто кот, и правда, был человеком, членом семьи. Спустя годы рядом появилась еще одна могила – мама-Бугрова ушла в мир иной, спокойно встретив старость. Потом появилось и третье захоронение – внучка этой женщины (благородя которой мы и узнали эту историю) захоронила на маленьком семейном мемориале свою маму. Ту самую, что, будучи маленькой девочкой, пережила блокаду, благодаря любви своей матери и удивительному рыжему коту. |

|

Катастрофической смертности в зиму 1941 / 1942 способствовали нетипично низкие температуры. Как известно, особо хорошей погода в Северной Столице не бывает, но обычно там не бывает и сильных морозов. В 1941 году они начались в декабре и продолжались до апреля. При этом частенько шёл снег. Ресурсы голодного тела в холоде истощаются с ураганной скоростью – люди умирали буквально на ходу, их тела могли неделю пролежать на улице. Считается, что в самую страшную блокадную зиму погибли более 300 000 человек. При организации в январе 1942 года новых детских домов оказалось, что без родителей осталось 30 000 детей.

|

|

Гитлер стремился захватить Ленинград не только из политических соображений. В городе на Неве находилось огромное количество оборонных предприятий, критически важных для Советского Союза. Оборонительные бои позволили эвакуировать 92 завода, но ещё около 50 работали в блокаду, поставляя свыше 100 наименований оружия, техники и боеприпасов. Кировский завод, выпускавший тяжёлые танки, находился в 4 км от передовой, но не прекратил работу ни на день. За время блокады на Адмиралтейских верфях было построено 7 подводных лодок и около 200 других судов.

Мы гордимся несломленным духом нашего народа. |

|

9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде впервые прозвучала Седьмая симфония. Трудно представить, что великая музыка была написана в холодном, голодающем городе, под вой бомбежек. Знаменитую «темную тему» первой части, усиленную сухим барабанным стуком, Дмитрий Шостакович создал еще до войны. Она давалась с таким трудом, что композитор отложил работу. Война побудила желание закончить симфонию и привести ее к победному финалу. «Я писал ее быстрее, чем предыдущие, - вспоминал Шостакович о работе над произведением. - Я не мог поступить по-другому и не сочинять ее. Вокруг шла страшная война.Я всего лишь хотел запечатлеть образ нашей страны, которая так отчаянно сражается, в собственной музыке. В первый день войны я уже принялся за работу. Тогда я проживал в Консерватории, как и многие мои знакомые - музыканты. Я являлся бойцом противовоздушной обороны. Я не спал, не ел и отрывался от сочинения, только когда дежурил или при возникновении воздушных тревог». В декабре 1941-го и была закончена симфония, а в марте 1942-го состоялась премьера. Музыка разлетелась по миру, однако все понимали: она обязательно должна прозвучать в Ленинграде. Но как это сделать? В 1942-м руководство города и фронта приняли беспрецедентное решение: симфония прозвучит, причем 9 августа. Именно в этот день, по планам Гитлера, город должен был пасть. Немецких генералов даже заранее пригласили в «Асторию» на банкет. Однако фашисты просчитались. В городе началась подготовка к концерту. Было решено: симфонию исполнит оркестр Ленинградского радиокомитета под руководством Элиасберга, но где взять музыкантов? В блокаду многие умерли от голода, а когда репетиции возобновились, играть могли лишь 15 ослабевших мастеров. Пришлось отозвать тромбонистов и скрипачей из военных частей. Активно включился и командующий Ленинградским фронтом Леонид Говоров. За месяц до даты он поставил подчиненным задачу - чтобы в Ленинграде во время концерта не упал ни один вражеский снаряд. Приказ был выполнен. Все 80 минут фантастической по силе музыки наши артиллеристы вели беспощадный огонь по врагу. Всего выпустили три тысячи снарядов по заранее разведанным немецким позициям. Не случайно в историю эта спецоперация вошла под названием «Шквал». «Это была наша симфония», - сказал позже Говоров. 9 августа Большой зал Филармонии был полон. Места занимали вооруженные моряки и пехотинцы, бойцы ПВО, похудевшие ленинградцы. Горели все люстры! Концерт транслировали по радио и громкоговорителям на весь город. Многие плакали, не скрывая слез. Невольными слушателями были и фашисты. «Немцы обезумели. Они-то считали, что город мертвый, а здесь играет оркестр, звучит прекрасная музыка», - вспоминала флейтистка Галина Лелюхина. Исполнение симфонии стало одним из поворотных моментов в истории блокады. Появилась уверенность - ленинградцы способны преодолеть голод, страх и даже смерть. И вместе со всей страной победить врага. Вот такую историю мне помогла узнать мама. |

|

"Дорога жизни” в блокадном Ленинграде официально имела номер 101. Первый груз перевезли на конных упряжках 17 ноября 1941 года, когда толщина льда достигла 18 см. Уже к концу декабря грузооборот Дороги жизни составил 1 000 тонн в сутки. В обратном направлении вывозили до 5 000 человек. Всего за зиму 1941 / 1942 в Ленинград доставили более 360 000 тонн грузов и вывезли более 550 000 человек.

|

|

Это кажется невероятным, но в блокадном Ленинграде в Новый год проводились ёлки. Зажигала огни и самая главная - в Аничковом дворце. Часто эти праздники помогали детям выжить…

Из почти трёх миллионов жителей Ленинграда, оказавшихся во вражеском кольце, в городе оставались около 300 тысяч детей. Даже в первую жуткую морозную зиму 1941 года для учеников 7-10-х классов, а это около 50 тысяч детей, организовали ёлки. Причём самые настоящие. Несмотря на нехватку горючего, из леса привезли более 1000 зелёных красавиц. Их установили в школах, детских садах, различных учреждениях. В театрах драмы им. Пушкина, Большом драматическом и Малом оперном, как могли, устроили новогодние представления. Там специально для юных зрителей шли спектакли «Дворянское гнездо», «Три мушкетёра», «Овод». Везде было включено электричество, играли духовые оркестры. В 1942-м Ленгорсовет уже в ноябре постановил: несмотря на войну, голод и бомбёжки в дни школьных каникул необходимо провести новогодние праздники. 10 ноября Городской отдел народного образования издал распоряжение, по которому они должны были пройти во всех школах, детских домах и садах. Особым вниманием окружили детей фронтовиков и сирот. Наперекор всему в городе, сжатом смертельным кольцом голода, ощущалось приближение чего-то хорошего… А 31 декабря 1942-го в квартирах ленинградцев неожиданно вспыхнули электрические лампочки. Это был бесценный новогодний подарок для жителей блокадного города, более 400 дней проживших в «пещерных» условиях, без воды, тепла и света. Не прерывалась в Аничковом и традиция новогодних праздников. В 1942-м здесь устроили ёлку для 1500 отличников учёбы, самых активных ребят из пионерских дружин. Дерево украсили оставшимися игрушками, самодельными гирляндами. Есть немало воспоминаний как мальчики и девочки, за время блокады превратившиеся в маленьких старичков, при виде нарядной красавицы на глазах оживали, на лицах появлялись улыбки. Все получили памятные подарки. Сегодня о подвиге детей и педагогов напоминает мемориальная доска. |

|

Немцы не хотели брать Ленинград штурмом. Во время атаки и боев на улицах города они бы понесли большие потери. Поэтому план был – взять город в плотное кольцо, блокировать и вынудить сдаться.

Ленинградцы стойко сражались и не дали слабину. Если бы жители города сдались – ни к чему хорошему для них это был не привело. Как говорил Гитлер о Ленинграде – «Мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения». Гитлер буквально хотел уморить голодом миллионы жителей Северной столицы. Но советские люди оказались сильнее. Для СССР Ленинград был очень важен, а его потеря привела бы к катастрофе. Главные причины, почему Ленинград был так важен: -В Ленинграде базировалась крупная военная группировка советских войск. Ее капитуляция ослабила бы наши позиции и подставила бы под удар Москву; -Мы потеряли бы крупный промышленный центр. На Ленинград приходилось 10% военно-промышленного комплекса страны! Это гигантская цифра в условиях войны на износ. Часть удалось эвакуировать, но многие заводы работали, не взирая на блокаду; -Мы потеряли бы Балтийский флот и выход к морю; -Сдача Ленинграда резко подорвала бы дух советских граждан, привела бы к панике. Значение города Ленина в глазах людей было огромным. А именно дух – ключевой фактор нашей победы в Великой Отечественной войне. Хоть и был Ленинград важен, а руководство неохотно помогало блокадному городу, сосредоточив силы на московском направлении. |

|

Расскажу об обычных мерах, как выкручивались простые ленинградцы:

Выезжали за город, на поля, где уже был собран урожай. На полях оставались то, что не брали колхозники. Ленинградцы собирали нижние зеленые листья капусты, кочерыжки и ботву. Из них варили супы и делали заготовки на зиму. Корм для животных. Особенно хорошо шел корм для птиц. Его быстро раскупили и потом питались много голодных месяцев. Корм для птиц состоял из крупы – чечевицы, гороха, вперемешку с палочками и песком. Грядки в парках. Люди стали выращивать овощи в парках и скверах, власти это всячески поощряли. Из продуктов делали заготовки на зиму. Хвоя. Это была не столько еда, сколько источник витамина С. Из нее заваривали напиток, который спасал людей от цинги. В ход шла и промышленная «органика». Свиная кожа для одежды и обуви и столярный клей. Этот сложный период пусть нам будем напоминанием о славном подвиге нашего народа и крепости психики. Эту историю всегда стоит вспоминать, когда нам самим кажется, что «все плохо, денег нет, как быть». Действовать и жить с верой в будущее, как наши славный предки! |

|

125 граммов хлеба - именно такой минимальный паек получали дети, служащие и иждивенцы в самый сложный период осады.

На долю рабочих приходилось 250 граммов хлеба, по 300 грамм выдавали участникам пожарных бригад, тушивших пожары и бомбы-«зажилагки», учащимся училищ. 500 грамм получали бойцы на переднем края обороны. Блокадный хлеб состоял в значительной степени из жмыха, солода, отрубей, ржаной и овсяной муки. Он был очень темного, почти черного цвета и сильно горчил. Его питательный свойств не хватало любому взрослому человеку. Люди не могли долго продержаться на таком рационе и массово умирали от истощения. |

|

Добрый день!

Меня особенно впечатлила норма хлеба в блокадном Ленинграде - и это единственное что ели люди блокадного города! Перед началом блокады произошло ужасное: немецкая авиация совершила налет на ленинградские Бадаевские склады. 23 немецких бомбардировщика положили бомбы так точно, что в одночасье выгорело свыше 3 тысяч тонн муки. Скорее всего, их на склады навели. Город был окружен, продовольствие брать было неоткуда. Еще с 18 июля в Ленинграде введены карточки. А с 8 сентября – фактического начала блокады – хлебная порция стала систематически снижаться. Всего снижений было пять, и с 800 июльских граммов порция упала до 200 граммов хлеба для рабочих и 125 граммов для всех остальных. Сейчас нам сложно это понять, но вы можете вспомнить одну из разрезанных краюшек черного хлеба, которые вам давали в школе к обеду, это даже чуть больше, чем 125 граммов. «Стандартный», если можно так выразиться, состав блокадного хлеба был следующим: ржаная мука (обойная или вообще любая из тех, что были под рукой) – до 75%, целлюлоза пищевая – до 10%, жмых – до 10%, остальное – это обойная пыль, выбойки из мешков или хвоя. (Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/biblioteka/b/blokadnyi-khlieb-simvol-zhizni-i-nadiezhdy)

Амир Ямаев

21 января 2021

+5

0

3 комментария

культурно-историческая акция «дневник блокады ленинграда»

|

|

Несколько лет назад узнал очень интересную и трогательную историю пса Трезора, который в блокадном Ленинграде стал кормильцем своих хозяев и их соседей. История Трезора стала известна в середине 1960-х годов. Когда в районе Парголово Ленинграда сносили деревянные дома и освобождали место для нового строительства, то обнаружили могилку, над которой возвышался обелиск с прикреплённой фотографией собаки. Там же была надпись: "Дорогому другу Трезору (1939 - 1945 гг.) от спасённых им хозяев". Через неделю в тот двор пришёл седой мужчина и бережно снял фотографию собаки с обелиска. Он рассказал, что это его пёс Трезор, который спас его семью от голода. Из истории хозяина: Осенью 1941 года окраины северных районов города сравнительно мало страдали от обстрелов и бомбёжек, но голод пришёл и сюда. Трезор жил во дворе деревянного дома на четыре семьи, в каждой из которых были дети. В одно октябрьское утро в собачью миску, кроме воды, налить было нечего, и Трезор постояв немного, исчез. Жители вздохнули с облегчением, подумав, что он ушёл навсегда и им не придётся смотреть ещё и в голодные глаза собаки. Но Трезорка вернулся к обеду домой и принёс пойманного зайца. Его хватило на обед для всех четырёх семей. Требуху, лапы и голову отдали главному добытчику. С тех пор Трезорка начал приносить зайцев почти ежедневно. Пригородные поля опустевших совхозов были заполнены неубранным урожаем, так как в сентябре к городу уже подступил фронт. Из-за этого расплодилось много зайцев. В семьях двора регулярно варили бульоны из зайчатины. Женщины научились шить из шкурок тёплые зимние варежки, меняли их на табак у некурящих, а табак обменивали на еду. В новогодний вечер 31 декабря детям даже установили ёлку, и на ветках вместе с игрушками висели настоящие шоколадные конфеты, которые выменяли у армейских тыловиков на пойманного Трезором зайца. Охотничьи походы Трезора подсказали ещё один спасительный маршрут: дети с саночками ходили на засыпанные снегом поля и выкапывали картофель, капусту, свёклу. Во время блокады в этом доме никто не умер. Уже после Победы, в июне 1945 года Трезор, как обычно, с утра отправился на охоту. А через час пришёл во двор, оставляя за собой кровавый след. Он подорвался на мине и умер в родном дворе. Жители дома плакали над ним, как над ушедшим из жизни близким человеком. Трезора похоронили во дворе дома и поставили памятник. |

|

Хочу рассказать об одном интересном факте о том, как кошки внесли свой вклад в спасение жителей блокадного Ленинграда. Помимо врагов и голода, блокадный Ленинград одолевала ещё одна напасть - крысы! С ними было невозможно бороться: их давили танками, в них стреляли, но всё было бесполезно. Голодные крысы бесстрашно передвигались по городу полчищами и пожирали всё на своём пути: одежду, мебель, книги, картины, даже деревья… Помимо бесценных экспозиций Эрмитажа и других музеев они могли полностью уничтожить главное: скудные остатки продовольствия в закромах, посевы и муку. К тому же, из-за крыс в конце зимы 1942 года над городом повисла угроза эпидемии. Кошек к тому времени в городе практически не осталось (последствия ужасного голода людей). Весной 1943 года Ленсовет постановил выписать в город четыре вагона с кошками дымчатой породы, так как эта порода считалась лучшей в умении истреблять крыс. Помогла Ярославская область: для этого люди отлавливали бездомных кошек и отдавали своих. Какая-то часть кошек была выпущена сразу, но большую часть разобрали ленинградцы. Люди выстраивались в очереди, чтобы получить себе хвостатую защитницу. Ценой своих жизней крысоловы отстояли продовольственные склады и спасли город от эпидемии. После того, как сняли блокаду города, кошек завезли во второй раз. В этот раз их собирали в городах Сибири: в Омске, в Иркутске, в Тюмени. Сибиряки подарили ленинградцам более пяти тысяч усатых спасителей! Сибирские кошки помогли защитить от уничтожения крысами экспонаты Эрмитажа и других музеев. А их потомки до сих пор живут в Эрмитаже. В память о кошках-спасительницах сейчас в Санкт-Петербурге установлено несколько памятников. |

|

Блокада Ленинграда длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года.

Фашисты говорили, что Москва – это сердце России, а Ленинград – её душа. Как человек не может жить без души, так и страна потеряет свой боевой дух, когда лишится Ленинграда. Поэтому один из основных ударов они направили на этот город с целью стереть его с лица земли. Главной проблемой осаждённого Ленинграда был голод. Служащие и дети получали только 125 граммов хлеба в день. Рабочим полагалось 250 граммов. В блокаду хлеб пекли из смеси ржаной и овсяной муки, жмыха и нефильтрованного солода. Хлеб получался практически чёрным по цвету и горьким. Многие читали дневник Тани Савичевой – школьницы, которая с самого начала блокады начала вести дневник в записной книжке. На шести страницах этого дневника даты смерти близких людей Тани. Вся её семья погибла от голода. Кроме голода, ленинградцы страдали и умирали от холода. Зима была очень суровая. В домах топили буржуйки. Когда заканчивались дрова и уголь, печи продолжали топить мебелью, паркетом, книгами. 18 января 1943 года состоялся прорыв блокады Ленинграда. К этому дню в городе оставалось около 800 тысяч человек. Около полуночи по радио было передано радостное сообщение. Горожане стали выходить на улицы, крича и ликуя. Весь Ленинград был украшен флагами. Появилась надежда, что родной город будет освобождён. К началу блокады в городе не было достаточного количества запасов еды и топлива. Единственным путём сообщения со страной было Ладожское озеро. Именно через замёрзшую Ладогу пролегла Дорога жизни – магистраль, по которой в блокадный город доставлялись грузы с продовольствием. В результате прорыва кольца блокады, был отвоёван узкий коридор – полоска торфяного болота, - что восстановило сухопутную связь Ленинграда со страной. Не смотря на то, что город оставался осаждённым ещё год, с прорывом блокады обстановка значительно улучшилась. |