Новые записи

Родной свой край люби и знай!

| Автор блога: | Диана Садыкова |

|

Памятник зодчим казанского Кремля - мой самый любимый памятник из всех, которые приходилось видеть. От него как-будто веет историей, прошлым нашего народа, государства. Памятник находится на территории Кремля, в скверике, разбитом между Благовещенским собором и Архиерейским домом. По замыслу авторов проекта – Р. М. Забирова, А. В. Головачева и В. А. Демченко – памятник являет собой воплощение собирательного образа татарских и русских зодчих, благодаря которым Кремль на протяжении нескольких столетий обрел архитектурную целостность. Памятник представлен отлитыми в бронзе фигурами двух зодчих – татарского, придерживающего левой рукой свиток чертежа ханского дворца, и русского, с развернутым на колене эскизом Спасской башни. Проект был представлен на утверждение в 2001 г. и воплощен в реальность к осени 2003 г.

Диана Садыкова

10 декабря 2019

+10

504

12 комментариев

памятники, казань

|

|

Я сегодня уже писала про моих земляков - Героев Отечества. Кроме них, есть еще Герои Социалистического труда - это Габбас Гиматдинов, Закий Тимерзянов, Николай Захаров, Валентин Ефимов и Шариф Хафизов. Памятники-бюсты их и Героев Великой Отечественной войны расположены в Мемориале Памяти и Славы в Нурлате. Мемориал был обновлен в 2010 году. 400 кв.м в Аллее Героев было вымощено тротуарной плиткой "Волна", с помощью разных цветов был создан симметричный узор. Посередине Мемориала установлен памятник Солдату и горит Вечный огонь. |

|

Знаменитая мечеть Кул-Шариф сегодня является визитной карточкой Казани и являет собой уникальное архитектурное сооружение. Она расположена на территории Казанского Кремля и находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО Строительство храма было начато в 1996 году как воссоздание легендарной многоминаретной мечети столицы Казанского ханства, центра религиозного просвещения и развития наук Среднего Поволжья XVI столетия. Историческая мечеть была разрушена в октябре 1552 года во время штурма Казани войсками Ивана Грозного. Воссозданная мечеть названа в честь последнего имама сеида Кул Шарифа, одного из предводителей обороны Казани. 2 октября 1552 года русское войско ворвалось в столицу Казанского Ханства. Во время обороны Казани её главным руководителем был сеид Кул Шариф. Защитники столицы оказывали упорное сопротивление, но в ходе штурма все погибли, как погиб и сам Кул-Шариф. Весь город охватил пожар [источник не указан 137 дней], главная многобашенная мечеть также почти полностью сгорела и была разрушена. Осенью 1995 года Президент Татарстана Шаймиев подписал указ о воссоздании мечети. Зимой был объявлен конкурс, в котором был выбран самый лучший проект по возрождению мечети Кул-Шариф. Архитектурное проектирование мечети начиналось коллективом победителей республиканского конкурса на проект возрождения мечети Кул-Шариф, архитекторами Латыповым Ш. Х., Сафроновым М. В., Саттаровым А. Г. Сайфуллиным И. Ф. Строительство, стоимость которого оценивается в сумму около 400 млн рублей, в основном велось на пожертвования. Участие в пожертвованиях приняло более 40 тысяч граждан и организаций, записи о которых внесены в книги в главном зале мечети. Для строительства была выбрана территория бывшего Юнкерского училища. Летом 2001 года строительство здания мечети в основном было завершено с установкой шпилей и куполов. Открытие мечети состоялось 24 июня 2005 года, к 1000-летнему юбилею Казани. Внутреннее пространство мечети рассчитано на полторы тысячи человек, на площади перед ней могут разместиться ещё десять тысяч. Внутри мечети (справа и слева по отношению к главному залу) имеются два смотровых балкона для экскурсий. Внутреннее убранство мечети восхищает своей архитектурной оригинальностью и неповторимостью. Здания мечети облицованы белым мрамором (на закате отливающим розоватыми тонами), купол и шпили минаретов имеют окраску бирюзового цвета. Фасад главного здания украшен бронзовыми металлическими надписями исламской тематики и гранями порталов. На площади-дворе уложена декоративная тротуарная плитка с зелеными и красными орнаментами (в цветах флага Татарстана). Мечеть имеет эффектную ночную архитектурную подсветку. |

|

Недавно я посетила городскую школу №4. Сегодня – в День Героев Отечества, когда мы чествуем мужественных и смелых патриотов нашей страны я хочу представить вам выставку - стенды, посвященные моим выдающимся землякам-Героям. В Нурлатском районе 4 Героя Советского Союза - Михаил Сергеев, Николай Синдряков, Николай Козлов, Анатолий Кузнецов; 2 полных кавалера орденов Славы - Миннехан Масгутов, Павел Михеев и Герой Российской Федерации Александр Волков. Их боевая слава не гаснет и является для нас примером безмерной любви и верности к своей Родине. Но сегодня мы вспоминаем не только Героев Великой Отечественной войны, ведь есть еще и солдаты - настоящие патриоты, которые отстаивали мирное небо над нашими головами на Афганской войне и других локальных конфликтах и отдали за это свои жизни. В Нурлатском районе 11 таких парней, которые совсем молодыми погибли при исполнении своего воинского долга, 6 из них погибли в Афганистане, 5 - в Чечне (Раис Хадиев, Иван Семенов, Александр Андронов, Миншакир Бакиров, Алексей Андреев, Рустам Ахметов, Александр Виссарионов, Раис Валиахметов и др.) Служить своей Родине - великая честь, а за мир, согласие на Земле отдать свою жизнь, свое сердце - это дано только им - Героям с большой буквы. Вечная им слава и память! |

|

Сегодня во все мире отмечается День Героев Отечества. В их честь проходят торжественные митинги, тематические мероприятия - их слава бессменна, память вечна. В поселке Апастово есть памятник-бюст легендарному летчику Александру Покрышкину (1913-1985), он трижды Герой Советского Союза. «Ахтунг! Ахтунг! Покрышкин в воздухе!» - немецкие посты оповещения предупреждали своих пилотов - в воздухе русский ас. Покрышкин прошел войну от первого до последнего дня. Не выходил из боев с 22 июня 1941 года по август 1942-го. Позже он говорил: «Тот, кто не воевал в 1941—1942, не знает настоящей войны». Дважды был сбит, выходил из окружения. Не менее десяти раз лишь чудо спасало летчика от гибели: пули попадали в прицел, в наушник шлемофона, царапали подбородок. "Никогда не буду прятаться от врага и останусь жив. Этому следовал всегда", - говорил Покрышкин. В 1944 году он отказался от генеральской должности в штабе ВВС и вернулся на фронт. Покрышкин - создатель новой тактики советской истребительной авиации, а также системы ввода в строй молодых летчиков. В годы Великой Отечественной войны Покрышкин стал автором знаменитой формулы воздушного боя: "высота - скорость - маневр - огонь". Природная мудрость, честность, твёрдость характера и, как следствие, высокое гражданское мужество отличали поступки этого человека, определяли величие и невзгоды его вдохновенной судьбы. Всего за годы войны Покрышкин совершил 650 вылетов, провел 156 воздушных боев, сбил 59 вражеских самолетов лично и 6 — в группе. Вчетвером против 50, втроем против 23, в одиночку против 8 вступал в бой Покрышкин. И никогда не знал поражений. Притом в каждой схватке он брал на себя самое опасное – атаку ведущего немецких групп. Так сложилось еще в 1941-1942 годах, когда при порой десятикратном количественном превосходстве немцев в воздухе единственным способом переломить ход боя была победа над командиром-асом. Это сразу лишало противника управления и уверенности. Покрышкин создал собственную систему подготовки асов. Особое значение придавал он боевой дружбе и слетанности в эскадрильях. Не раз оставлял Покрышкин уже пойманный в прицел немецкий самолет ради спасения, попавшего в опасность своего летчика. До конца своих дней больше всего гордился он тем, что по его вине не погиб ни один из тех, кого он водил в бой... Вот таким был Герой. И мы должны равняться на таких, как он! |

|

История Богоявленского собора начинается в 16 веке с небольшого деревянного храма. Несколько столетий назад улица Баумана, где ныне находится Богоявленская церковь, называлась Большой Проломной - здесь располагались Проломные ворота. Позже, на этом самом месте была воздвигнута православная святыня. В 1741 году деревянное здание было практически полностью уничтожено пожаром. Эти события послужили толчком к строительству храма с каменными стенами, который стал доступен для посещения прихожанами с 1756 года. Деньги на выполнение работ по строительству архитектурного комплекса, состоящего из главного храма, трапезной, шатровой колокольни, церкви им. Андрея Первозванного и нескольких одноэтажных построек выделили меценаты И. А. Михляев и С. А. Чернов. После революции 1917-го религиозный памятник некоторое время использовался как склад. Позже его помещение было переоборудовано под спортзал, а колокольня использовалась для размещения мастерских и мест для торговли. Собор знаменит еще и тем, что в его стенах принимал крещение знаменитый певец, уроженец Казани Федор Иванович Шаляпин (1873-1935), а в подростковом возрасте он пел здесь в церковном хоре. |

|

Колокольню Богоявленского собора можно сравнить с маяком - она служит ориентиром для гостей города и украшением улицы Баумана. Она видна почти со всех точек центральной Казани. Строительство колокольни во многом связано с именем известного казанского купца – Иваном Семеновичем Кривоносовым. Многие события его жизни произошли в стенах примыкающего к колокольне Богоявленского собора. Там он женился, крестил своих детей, а впоследствии был избран прихожанами старостой православной общины. Иван Кривоносов в течение всей жизни занимался благотворительностью, всячески поддерживал общину, жертвуя деньги в детские приюты и больницы. Он открыл богадельню для содержания одиноких пожилых людей. Перед смертью в завещании купец оставил деньги на обучение детей из Александровского приюта, также на поддержание Александровской больницы и строительство нового корпуса для неё. 35 тысяч рублей было пожертвовано его общине, 25 из которых – на строительство новой колокольни. Возведение сооружения продолжалось 2 года, с 1895 по 1897. Создателем проекта колокольни выступил русский архитектор Михаил Михайлов. Высота Колокольни Богоявленского собора – 74 метра. На данный момент внутри находится 14 колоколов. На первом этаже ранее находились специальные помещения для переговоров со старообрядцами, на втором – освящённый храм. На Колокольне Богоявленского собора Казани в 2016 году была восстановлена смотровая площадка. |

|

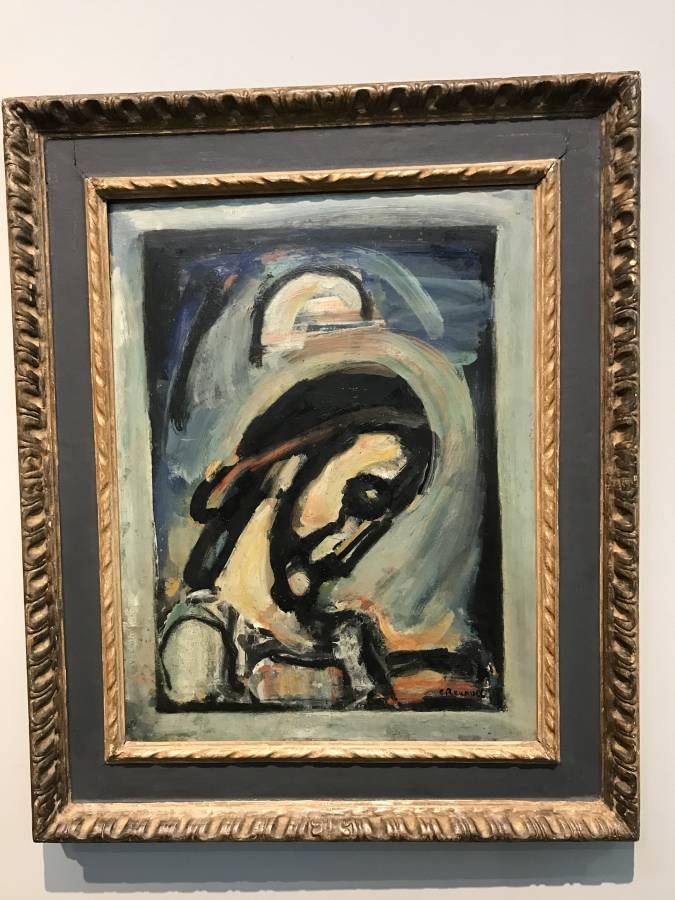

В центре "Эрмитаж-Казань" я посетила очень интересную выставку "Матисс. Пикассо. Шагал... Искусство Западной Европы 1910-1940 годов в собрании Эрмитажа. Она будет действовать до мая 2020 года. Мне очень понравилось на выставке разнообразие работ знаменитых художников, скульпторов. Здесь впервые собраны хранящиеся в разных отделах музея предметы, созданные мастерами разных стран, чтобы через произведения искусства осмыслить эпоху, остающуюся в тени великой войны. Название выставки взято от имен известных мастеров Пабло Пикассо, Анри Матисс и Марк Шагал. Рисунки, представленные на выставке, были исполнены не только ими, но крупнейшими художниками и скульпторами эпохи – Полем Синьяком, Георгом Кольбе, Александром Архипенко, Эмилем Нольде и др. Экспонируются рисунки Анри Матисса. В собрание Эрмитажа их передала Лидия Делекторская (1910–1998), многолетний друг и помощник великого художника. Среди этих работ есть и натюрморты, и пейзажи, но превалируют портреты самой Делекторской. Иногда они были связаны с работой над холстами, иногда имели иной прикладной характер, но большинство вполне самостоятельны. Такое ежедневное упражнение руки и глаза мастер сравнивал с работой акробата, которому требуется постоянно трудиться для поддержания формы. Вот эта картина Анри Матисса называется "Женская голова анфас", написана в 1949 году. "Молодая женщина в синей блузке" 1939 г. "Балерина", 1927 г. "Анриет III", 1929 г. Особенно хочу отметить одну картину - это "Портрет Ирены В." 1938 года, автор - Хильдегарда Клинкерт-Вейничке (Германия). Особенность ее в том, что с какого ракурса на нее не взгляни, она смотрит прямо в глаза. Картины и предметы, представленные на выставке, очень красочные и необычные. |

|

Кровать на потолке. Люстра на полу. Обеденный стол "завис в воздухе". На днях я посетила "Дом вверх дном" - это уникальное место, очень веселый аттракцион, где все в буквальном смысле перевернуто с ног на голову, все бытовые предметы и мебель закреплены на потолке, а пол покрашен под потолок. Музей состоит из всех комнат, которые имеются в обычном доме - прихожая, гостиная, кухня, спальни, даже ванная с унитазом есть и вся мебель перевернута. Фотографии получились очень занимательные. |

|

Друзья, вы, наверное, обращали внимание, что во всех краеведческих музеях есть выставки всевозможных утюгов и приспособлений для стирки. Вот и я просматривая свои фотографии задумалась об истории их создания. Сегодня я вам представлю выставки утюгов, с которыми познакомилась в Апастовском и Нурлатском музеях. Первым устройством для глажения белья был плоский тяжелый камень. Древние ацтеки одежду расстилали на ровной поверхности, придавливали сверху камнем и оставляли на время под этим прессом. Еще в четвертом веке до нашей эры древние греки изобрели способ плиссировки своих просторных одежд из полотна с помощью горячего металлического прута, напоминавшего скалку. Через два столетия римляне выбивали морщинки из одежды металлическим молотком. В России мытарства прачки также не заканчивались на стирке — чистое, но мятое белье ждало глажение. Производилось оно, до момента изобретения утюга, с помощью скалки, на которую наматывалось белье, и толстой плашки с зарубками и рукоятью, которую двигали вперед-назад. Ребра этой плашки касались ткани, разминая и сглаживая морщины. Гладили в России белье также и стеклянными шарами, отрезанными донышками бутылок, железными кружками, наполненными горячей водой. Ткани тогда изготавливались вручную и были так грубы, что после стирки стояли колом. Утюг с горящими углями внутри появился лишь в середине XVIII века. До этого одежду гладили инструментом очень похожим на большую сковородку. Самым близким предшественником современного утюга была жаровня с углями. Выглядела она практически так же, как обычная сковородка: внутрь чугунной жаровни с ручкой закладывались горячие угли и такой своеобразной «сковородой» начинали водить по одежде. Со временем стали пользоваться двумя утюгами: пока один нагревался на печке, другим гладили. Самые простые утюги - нагревательные. Перед употреблением чугунные монолиты разогревали в печи. Утюги для ткани весили по разному- от одного до 10 килограммов. Еще одна старинная разновидность утюгов — литые чугунные, разогреваемые на открытом огне или в горячей печи. Появились они в XVIII веке и еще производились в нашей стране даже в 60-х гг. XX столетия: несмотря на то, что уже давно был изобретен электрический утюг. Это происходило потому что во многих домах ещё не были предусмотрены розетки. В конце XIX века стали производить газовые утюги. Принцип их работы был тот же, что и у газовых плит: утюг разогревался от горящего газа. В корпус такого утюга была вставлена металлическая трубка, подсоединенная другим концом к газовому баллону, а на крышке утюга располагался насос. С помощью насоса газ загонялся в нутро утюга, где, сгорая, нагревал гладильную подошву. Легко представить, насколько опасными были такие утюги: по их вине нередко происходили утечки газа — со всеми вытекающими отсюда последствиями: взрывами, пожарами и жертвами. Днем рождения электрического утюга можно считать 6 июня 1882 года. Именно в этот день американец Генри Сили запатентовал изобретенный им электрический утюг. Источник: www.livemaster.ru/topic/244147-istoriya-utyuga |