Новые записи

Моя культурная жизнь

| Автор блога: | Сафира Трофимова |

|

Тяжёлую память оставила нам о себе Великая Отечественная война, послевоенная разруха. Память о погибших хранилась в сердцах их родных и близких.

Не все могли поехать поклониться своим близким на их могилах, но каждый хотел, чтобы в его городе, селе, деревне было место, куда он мог бы принести цветы, отогреться душой и сердцем. Чтобы увековечить эту память, по всей стране стали возводиться памятники погибшим солдатам. В деревне Евлаштау Сабинского района построен очень красивый Мемориальный комплекс "Вечная память воинам-землякам, павшим в боях за Родину". Памятник неизвестному солдату был установлен 1974 г., стены с мемориальным списком в 2015 г. Мемориальный комплекс включает в себя памятник неизвестному солдату, справа и слева от памятника установлена мемориальная стена, на которой написаны имена односельчан погибших в годы Великой Отечественной войны. В годы Великой Отечественной войны из Евлаштау и соседней деревни Мешабаш на фронт ушли 200 человек, 135 из них домой не вернулись. Несколько лет тому назад в Евлаштау похоронили последнего участника Великой Отечественной – Нагима Сулеймановича Сулейманова, защищавшего Москву.

Сафира Трофимова

5 февраля 2023

+4

397

6 комментариев

|

|

Родовой дом братьев Комаровых является объектом культурного наследия. Двухэтажное сооружение было построено в 1870-е годы для промышленника Сергея Васильевича Комарова. Входы в жилье размещены со двора.

Здание построено из красного кирпича, стены отштукатурены и побелены. Уличный фасад раскрепован двумя боковыми ризалитами, украшенными аттиковыми стенами. 1-й этаж строения обработан рустованными пилястрами, с замковым камнем дугообразного завершения окошек. 2-й этаж решен наиболее пышно. Пары окон двух боковых ризалитов объединены общим наличником с полуокруглой аркой по центру и декоративной розеткой под ней. Декор наличников окон — сочетание элементов ампира и эклектики. Окна обоих этажей объединены подоконными фризами с рельефными и кессонированными элементами. Свое дело предприимчивые братья Комаровы начинали уже в 1867 году с пошива бурочной обуви в мастерских, открытых в помещениях двора их родового дома, сохранившегося и по ныне под №6 на ул.Ворошилова в городе Кукмор. Один из братьев - Николай Васильевич Комаров поселился в доме, что стоит сейчас рядом с административным зданием валяльно-войлочного комбината. С тех пор официально предприятие стало именоваться торговым домом "Братья Комаровы" фабрика валяной и бурочной обуви. Братья Комаровы также имели фабрику валяной обуви в селе Каймары Арского уезда, после революции именуемой Госфабрикой валяной обуви №4. Скупая шерсть, в большинстве у местного населения, фабриканты ее чесали у себя на фабрике на чесальных машинах и в виде ваты давали надомникам, а от них уже получали готовые валенки, на которые ставили свое фирменное клеймо. Мастера катали валяные сапоги черные и белые, часть из них с так называемыми мушками, вышитыми на голенищах. В 1917 году после Октябрьской революции все предприятия выпускающие валяную обувь, объединились в одну фабрику. Хозяин Торгового Дома Николай Комаров передал фабрику представителям новой власти и поселился в Казани. Здесь он занимал ответственные хозяйственные должности и какое - то время преподавал технологию валяного производства в техникуме легкой промышленности. Дом является типичным примером городского многокомнатного дома богатых купцов и предпринимателей XIX века. Дом с 140-летней историей. К сожалению, такое замечательное здание на сегодняшний день не используется. Мне особенно понравился балкон. Вот так снова одна из находок заставила меня узнать еще одну страницу нашей Великой Истории... |

|

Хочу сегодня рассказать вам про чайники. Да, слово чайник - понятие растяжимое, конечно... Но речь пойдёт о заварочных. В Сабинском районе нашла для себя очень необычный музей. Музей заварочных чайников. Здесь их очень много.

Заведующая музеем Гаухария Ахметзянова создала музей своими силами, хотела создать что то новое, оригинальное, не похожее на все остальные. Изучала материалы про чайники и сама начала собирать экспонаты. На вопрос "почему же именно чайники? "- Гаухария ханым ответила: "Татары очень любят пить чай, потому этот музей будет интересен в нашей деревне и в нашем районе". Она с такой любовью и трепетом относиться к своим экспонатам и может часами про них рассказывать. Сразу видно с каким трудом, интересом создавался этот музей. В европейских странах чай появился в конце XVII века. Здесь первый заварочный чайник представлял собой небольшой горшочек, в котором можно было заварить всего лишь одну порцию, и назывался «вассаго». Появление настоящего чайника предопределили два предмета: мусульманский кофейник и китайский сосуд для вина (в таких сосудах чай доставлялся в Европу). Русские купцы познакомились с чаем в начале XVII века, когда начали осваивать Сибирь. Достоверно известно, что в 1638 году чай появился при дворе царя Михаила Федоровича; его варили в большом котле и потом разливали гостям в чашки. Через несколько десятков лет обычай пить заварной чай вошел в обиход в зажиточных домах и в трактирах. Прообразом русских чайников стали сосуды, в которых разносили сбитень. Несмотря на то, что главную роль в русской «чайной церемонии» играл самовар, в России умели и любили делать заварочные чайники: «аглицкого фасону», «чайник сбоку ручка», «орешек», «круглый», «трактирный», «дулькой», «репкой». Кстати, а знаете откуда появилось выражение "Я — чайник"?! «Чайники» это ироническое прозвище, которое первоначально относилось к начинающим горнолыжникам. Они любили фотографироваться, положив одну руку сверху воткнутых в снег лыжных палок, другую уперев в бок — получалось похоже на чайник. Потом «чайниками» стали называть всех людей, неопытных в каком-то деле, от автомобилистов до пользователей ПК. И хочу поделиться советом, который дала Гаухария апа, чем меньше заварочный чайник, тем лучше. В большой емкости выделяется много тепла, чаинки перегреваются, и напиток теряет вкус и цвет!) |

|

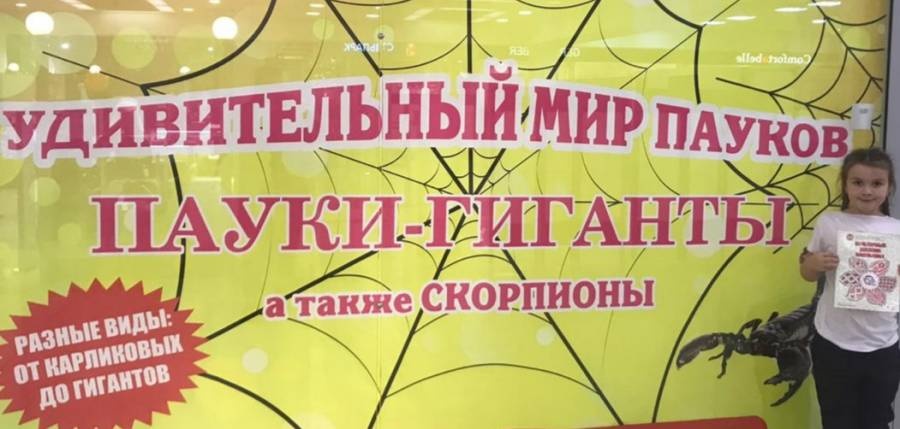

Сегодня открою вам удивительно - страшный и удивительно - интересный мир пауков. Да, это я про выставку "Удивительный мир пауков". На выставке представлены разные виды пауков, от крупных до самых маленьких, а также скорпионы, ящерицы и хамелеон.

Некоторых пауков дают на руки, подержать. Вот тогда и начинает самое интересное. Когда по тебе ползет огромный паук, причём быстро ползет, ты одновременно боишься , но и сбросить его не может, он может упасть и разбиться. Так и любовалась))))) По фото видно.) А вот какие интересные факты я узнала: Оказывается в мире насчитывается более сорока тысяч видов пауков. Паучий мозг занимает в среднем четверть объёма тела. Так как у пауков нет ушей, они слышат звуки с помощью растущих на ногах волосков. Запахи они чувствуют тем же способом — чувствительными волосками. В то время как одни виды пауков почти слепы, другие отличаются очень острым зрением. Паучья паутина выдерживает растяжение на расстояние до четырёхсот процентов от первоначальной длины. Пауки периодически линяют, сбрасывая старый хитиновый панцирь и отращивая новый. Некоторые пауки умеют быстро передвигаться по поверхности воды. Лишь небольшая часть всех видов ядовитых пауков опасна для человека. К таким относится, например, распространённый на юге России каракурт. В некоторых странах местные жители с удовольствием лакомятся пауками. Арахнофобия — одна из самых распространённых фобий у людей. Экскурсовод очень подробно рассказывал про каждого паука. Это было познавательно. Выставка необычная и интересная, мне понравилась) |

|

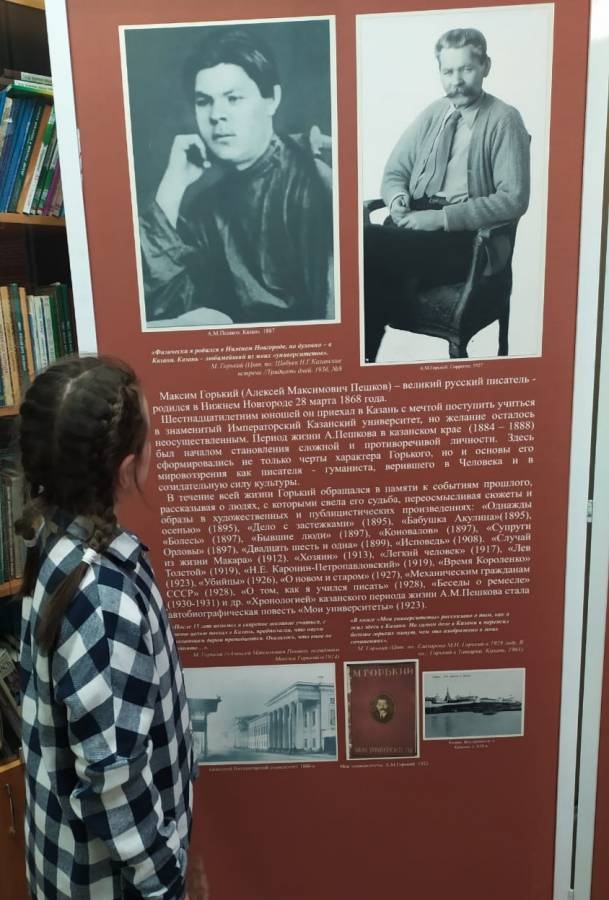

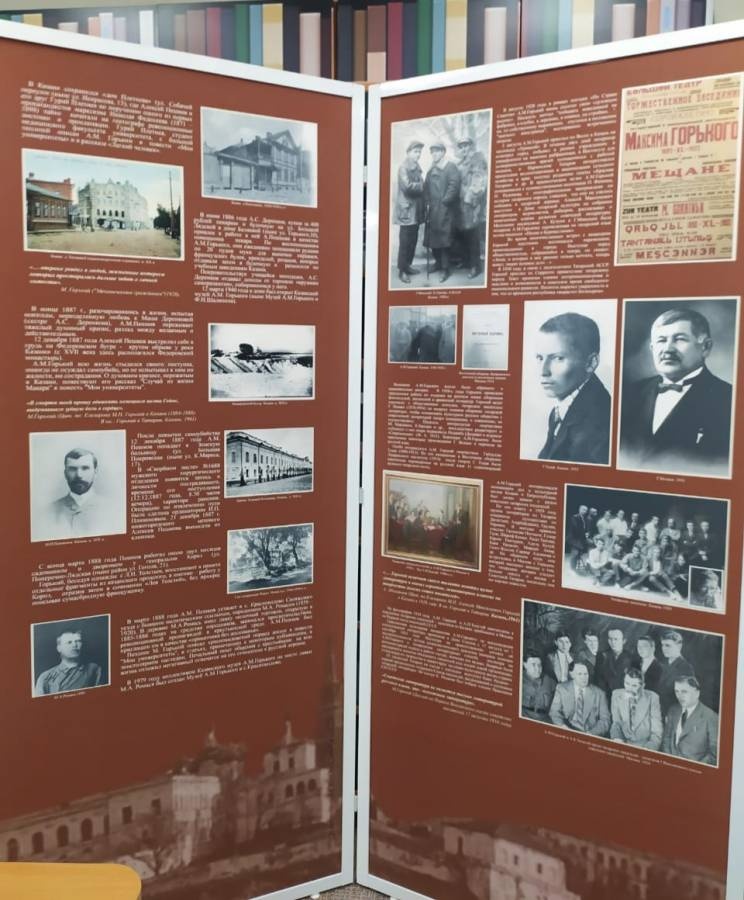

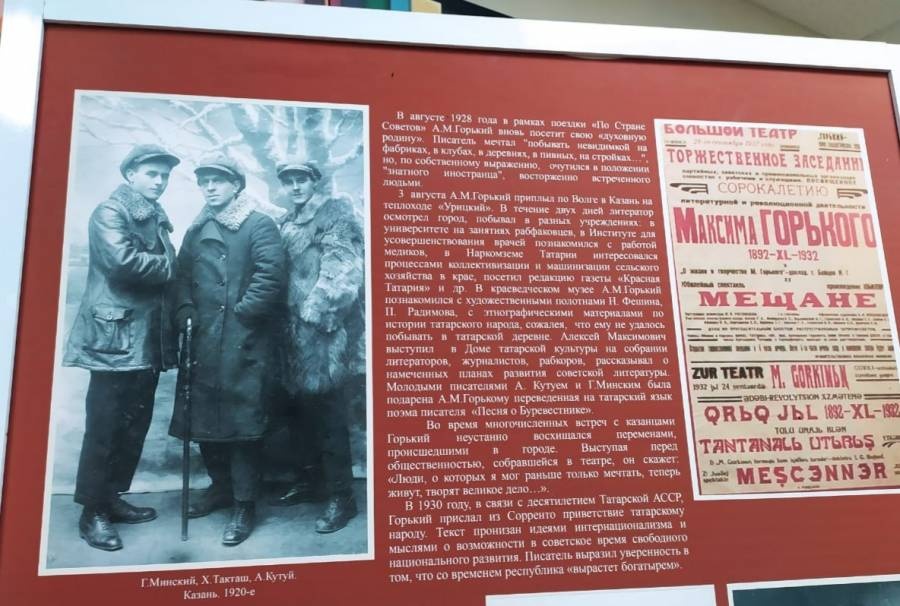

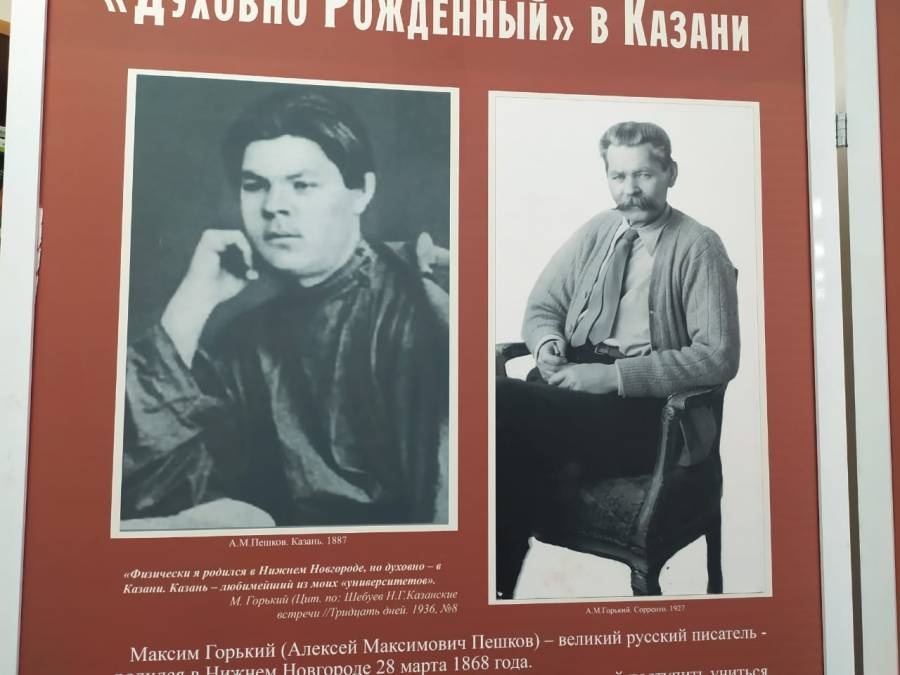

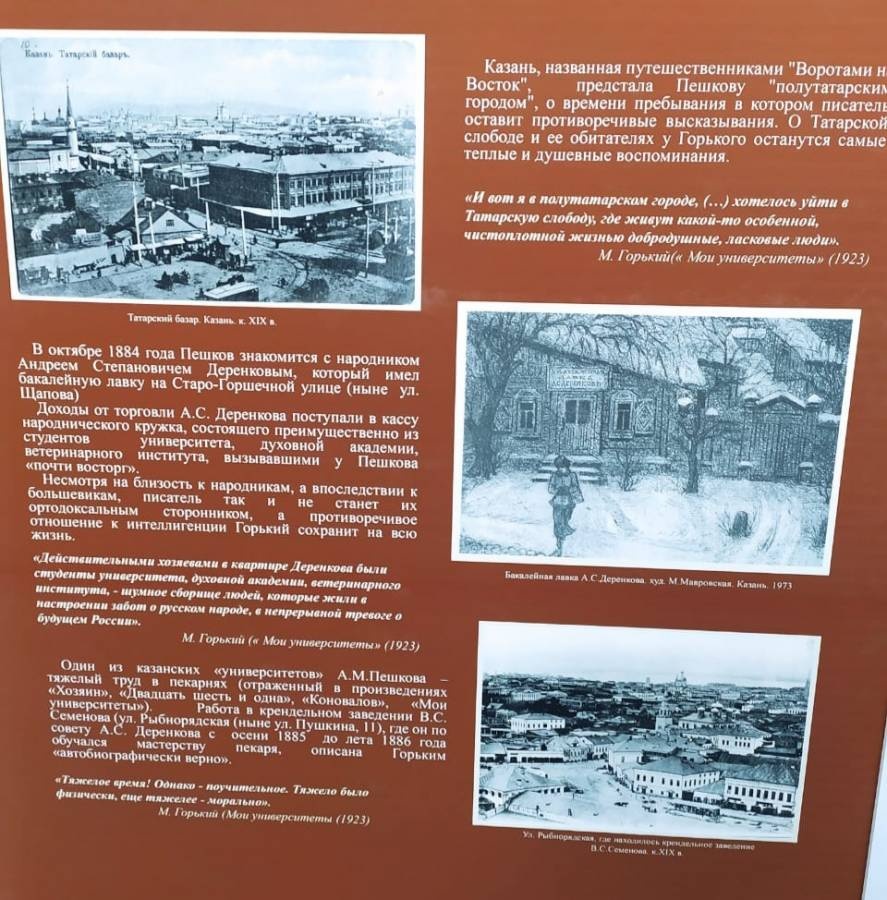

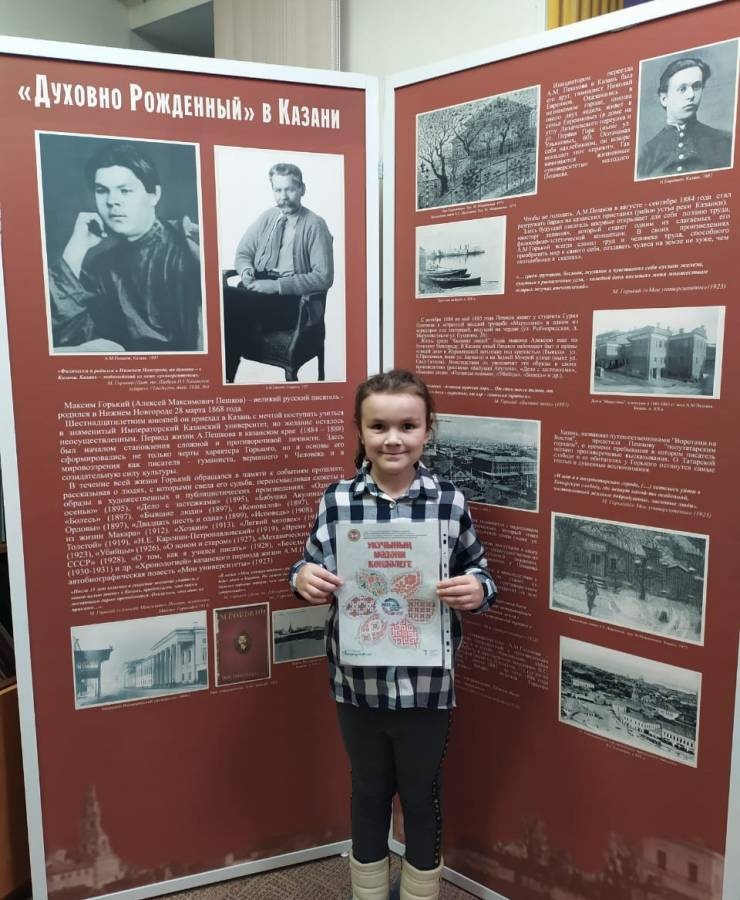

С 18 января на 2 этаже Республиканской детской библиотеки им. Р.Миннуллина в читальном зале начала свою работу передвижная выставка из фондов Национального музея Республики Татарстан «Духовно рожденный в Казани», приуроченная к 155-летию со дня рождения русского писателя, литературного критика и публициста Максима Горького. Мы тоже не упустили возможность познавательного обзора.

Выставка повествует о периоде жизни писателя в Казанском крае (1884 - 1888 гг.).  Алеша Пешков, будущий писатель Максим Горький, жил в Казани с 1884 по 1888 год. Потом он не раз посещал наш город. Например, в 1889 и 1890 годах приезжал в качестве связного между казанскими и нижегородскими революционными кружками. В 1928 году, путешествуя по СССР, посетил Казань, будучи уже известным писателем. Максим Горький писал: “Физически я родился в Нижнем Новгороде, духовно – в Казани”. Он приехал в Казань в августе 1884 года 16-летним подростком. Его пригласил приятель-гимназист Николай Евреинов, отдыхавший на каникулах в Нижнем Новгороде. У Пешкова была мечта – учиться в Казанском университете, но ей не суждено было сбыться. Евреинов ввел его в круг своих знакомых, где было много прогрессивно настроенной молодежи из казанского отделения “Народной воли”. Их пламенные речи во многом способствовали тому, что юноша из Нижнего решил посвятить себя служению революционной идее. 12 декабря 1887 года Алеша Пешков едва не закончил свой земной путь. Купив на скобяном базаре револьвер, он пришел на Федоровский бугор у реки Казанки (ныне здесь расположен НКЦ “Казань”). К счастью, пуля, направленная в сердце, всего лишь пробила левое плечо. Тем не менее Алеша едва не скончался от потери крови. Сторож Федоровского монастыря Мустафа Юнусов вовремя привез юношу в земскую больницу (сейчас в этом здании на ул. К.Маркса находится кардиологический центр). О том, что вызвало желание покончить жизнь самоубийством, пишут разное. По одним данным, принцип малодушия, которого Горький потом стыдился, был вызван смертью любимой бабушки – Акулины Ивановны. Вторая версия – разочарование в революционной борьбе, вызванное арестами казанских студентов после сходки в университете в начале декабря 1887 года. Некоторые исследователи считают, что всему виной неудача на любовном фронте: Пешков влюбился в Марию Деренкову, но та не ответила взаимностью. Одно известно точно: в предсмертной записке он обвинил… немецкого поэта Гейне, “выдумавшего зубную боль в сердце”. Приходил в себя будущий писатель в Красновидово, а потом отправился странствовать по Руси великой. Максим Горький всегда помнил наш город, своих казанских друзей. Здесь родились сюжеты 20 его литературных произведений. Побывав на самом дне общества, он описал его в своих рассказах: “Бывшие люди”, “Хозяин”, “Двадцать шесть и одна”, “Коновалов”. На автобиографическом материале написана повесть “Мои университеты”. Кстати, по мотивам этой повести режиссер Празат Исанбет поставил в Татарском академическом театре имени Г.Камала спектакль “Как звезды в небе”, в котором играли Ш.Биктемиров, Р.Тазетдинов, Р.Зиганшина, Ш.Асфандиярова, Н.Аюпов, Р.Мотыгуллина и другие известные актеры. Театровед И.Илялова в своей рецензии назвала его парафразом пьесы Горького “На дне”.  Литературоведы зафиксировали немало случаев, когда Казань и казанцы встречаются в сочинениях, напрямую не связанных с нашим городом. Так, внешний вид Казани они нашли в “Фоме Гордееве”, один из героев романа “Жизнь Клима Самгина” Степан Кутузов был студентом Казанского университета. Героями его сочинений не раз бывали татары, с жизнью которых он познакомился в Казани, в том числе Асана, герой пьесы “На дне”. Свои первые рассказы Пешков публиковал в казанской газете “Волжский вестник”. Максим Горький стал следить за татарской литературой еще до революции. В 1909 году он рекомендовал перевести на русский язык стихи Габдуллы Тукая, и такие переводы вскоре появились. В 1911-1912 годах он предлагал издать на русском языке “Татарский литературный сборник” и вел оживленную переписку по этому поводу с Казанью. Он принимал участие в редактировании присланных материалов. Не ослаблялись связи с татарскими писателями и после революции. |

|

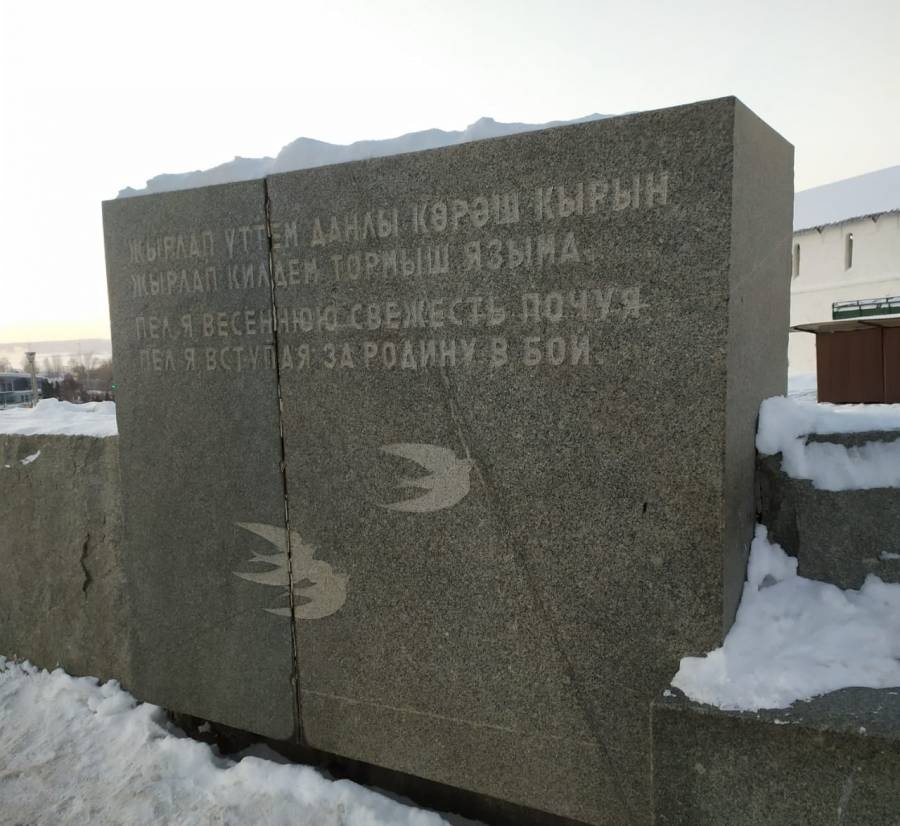

25 августа 1994 года в память о соратниках Мусы Джалиля и в связи с 50-летием со дня их гибели в тюрьме Плётцензее, на гранитной стенке был открыт посвящённый им барельеф. Он представляет собой портреты десяти членов татарского подполья: Гайнана Курмашева, Абдуллы Алиша, Фуата Сайфульмулюкова, Фуата Булатова, Гарифа Шабаева, Ахмета Симаева, Абдуллы Батталова, Зинната Хасанова, Ахата Атнашева и Салима Бухарова.

Монументальный комплекс установлен у южного фасада казанского кремля напротив зданий Городской думы и Национального музея Республики Татарстан. На блоках — стилизованные изображения ласточек и три цитаты из стихотворений Мусы Джалиля (на татарском и русском языках). Гайнан Нуриевич Курмашев — участник и руководитель подпольной организации Волжско-татарского легиона СС «Идель-Урал».  Гайнан Курмашев родился в 1919 г. в Хобдинском районе Актюбинской области. Оказавшись в составе этого легиона, Гайнан Курмашев, Муса Джалиль и несколько других татарских военнопленных создали подпольную организацию, деятельность которой была направлена на разложение легиона изнутри. Несмотря на свою молодость (он был моложе всех остальных участников подполья), Гайнан Курмашев возглавил эту организацию под кличкой Григория Курмаша. Усилия татарских подпольщиков привели к тому, что легион был взорван изнутри. Первый же батальон легиона, направленный на подавление партизанского движения в Витебскую область, 23 февраля 1943 г. почти в полном составе с оружием в руках перешёл на сторону партизан. Из-за деятельности специально засланных провокаторов татарское подполье оказалось раскрыто, а все его члены (около сорока человек) в августе 1943 года были арестованы. Суд приговорил подпольщиков к смертной казни. В решении второго имперского суда, озаглавленного «Курмашев и десять других», первой и отдельной строкой был дан приговор и Гайнану Курмашеву. Казнь через гильотинирование состоялась только через год — 25 августа 1944 года. Первым на эшафот взошёл Гайнан Курмашев. По словам присутствовавшего на казни пастора Георгия Юрытко, «татары умерли с улыбкой». |

|

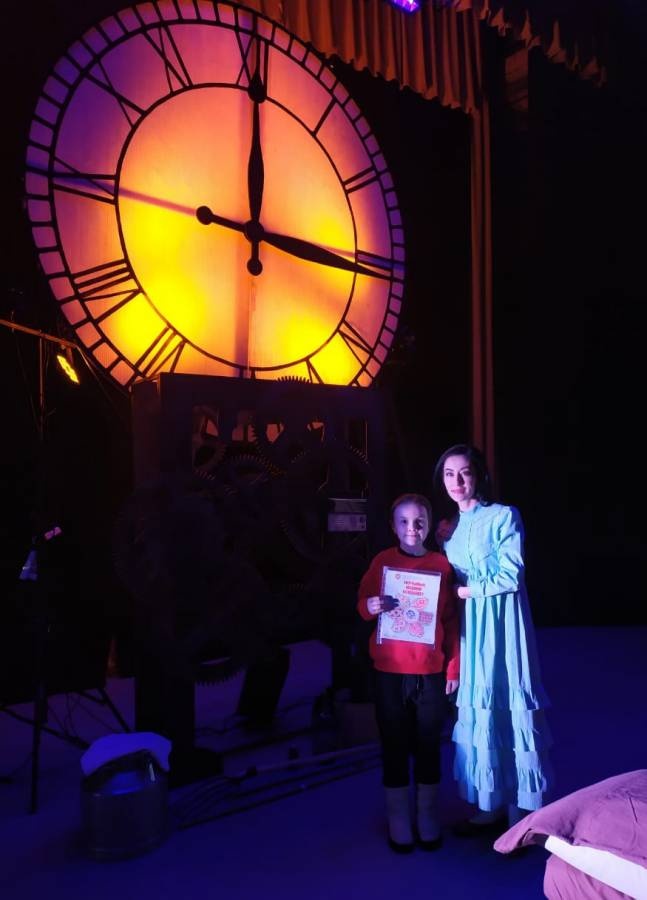

К нам в Тюлячи приезжал Мензелинский государственный татарский драматический театр им. Сабира Амутбаева. И мы сходили на спектакль Флорида Булякова «Сөясеңме, соймисеңме...” (“Любишь, не любишь...”)

Во время тяжелой болезни Старику привиделся образ смерти, который дал ему шанс: если в течение трех часов он совершит богоугодное дело, то жизнь его будет продлена. И начинают они вместе со старухой судорожно искать, чтобы такое святое ему содеять. В поисках ответа они обращаются к воспоминаниям молодости. Вся история их жизни проходит перед глазами со всеми ее светлыми моментами и ошибками, многие из которых уже не исправить. «Эта пьеса – о любви. Впрочем, как и многие другие, но в отличие от них, о любви не празднично-мимолетной, а очень сильной, длиной в целую жизнь, – говорит автор пьесы Ф.Буляков. – Конечно, за долгие годы любовь пережила и праздники, и будни, но ни те, ни другие не умерили ее силы. Мне кажется, что именно о таком чувстве мечтает каждый, и счастливы те, кому повезло его встретить». Весь спектакль переживала за каждого героя.. Для меня он был тяжеловат, надеюсь посмотрю его ,когда чуть подрасту уже другими глазами. Одну из главных ролей исполняет молодая и очень талантливая артистка из нашего района Диляра Зиннурова (Каримуллина). Очень приятно видеть на сцене больших театров своих земляков. |

|

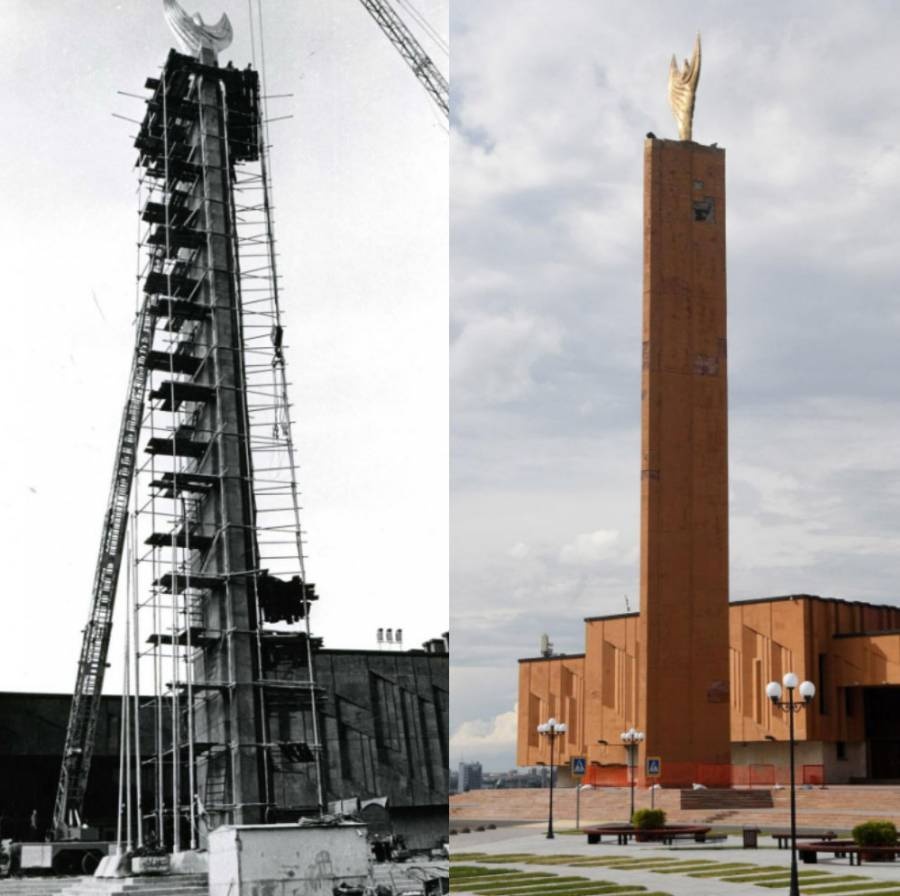

Когда заходила в национальную библиотеку, моё внимание привлекло очень высокое сооружение, такое высокое, что я даже не смогла увидеть в темноте что же там наверху находится. Но мама рассказала, что это называется стела "Хоррият".

Скульптурная композиция женщины-птицы возвышается на многометровой стеле перед зданием национального культурного центра, где сейчас находится замечательная библиотека. Монумент был открыт в 1996 году, его открытие было приурочено к 6-летию Дня Независимости республики Татарстан. Композиция представляет собой символ свободы и несокрушимости, у слова «хоррият» имеется несколько значений — вольность, подъем и независимость духа. Именно так называется высокий обелиск матери-прародительницы Вселенной, супруги небесного божества Тангрэ и героини татарских сказок — птицы удачи, которая, бросая свою тень на человека, делает его счастливым. Скульптурная композиция отлита из бронзы, ее вес 6 тонн, размах крыльев более 5 метров. Общая высота стелы 40 метров, увенчана она вращающейся и подсвечиваемой в темное время скульптурной композицией женщины-птицы «Хоррият». Автор проекта Кадим Замитов. Стела «Хоррият» располагается на старинном холме (Федоровский бугор или древнее городище), на месте исторических битв за город. Высокую стелу хорошо видно из центра города и со стороны реки Казанки. Сооружение впечатляет своим величием, примечательно, но ее отчетливо видно даже ночью из-за установленной наверху подсветки, в любое время дня она напоминает о значимом событии в республике. |

|

С наступлением зимы, природа вокруг нас изменяется, преображается, одевается в белые одежды.

Выходя на прогулку, мы с вами можем заметить, как мерцает снег вокруг нас, лес стоит заснеженный будто в дымке. Если мы подойдём ближе, и рассмотрим веточку дерева, то увидим на ней красивый белый налёт - это иней. Ветки деревьев блестят на солнце, покрытые инеем. Я люблю зимнюю природу, так как она очень красивая, как будто волшебством окутана. Всей этой красотой в этом году налюбоваться нам дал конкурс КДШ "Зимнее чудо". Очень рада была поучаствовать. |

|

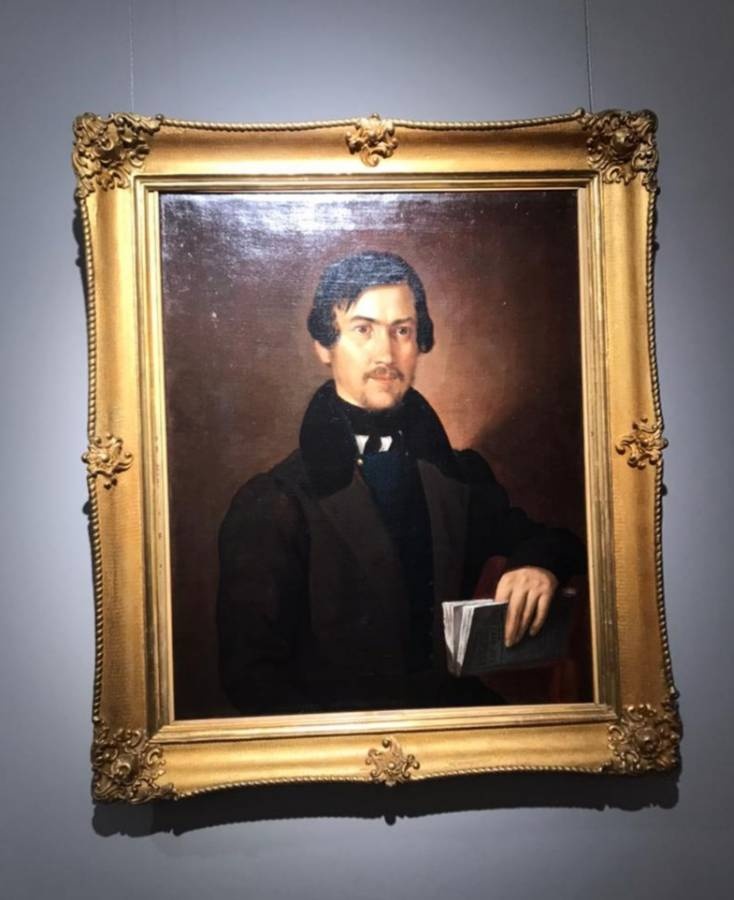

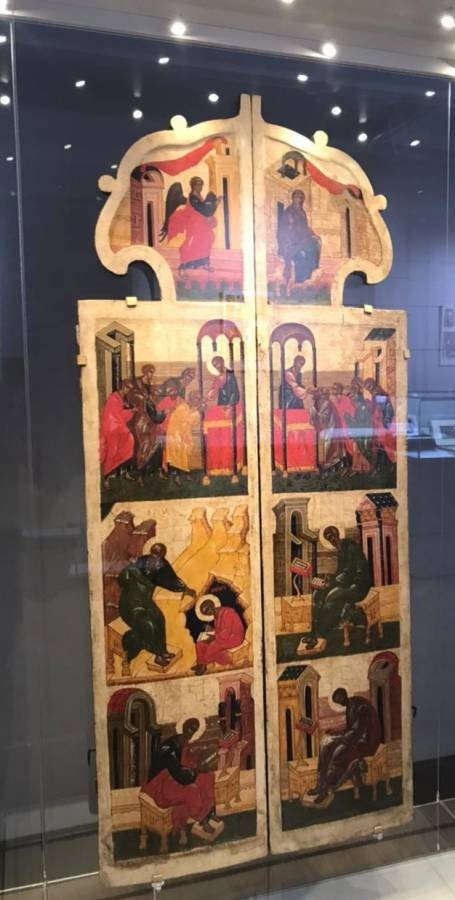

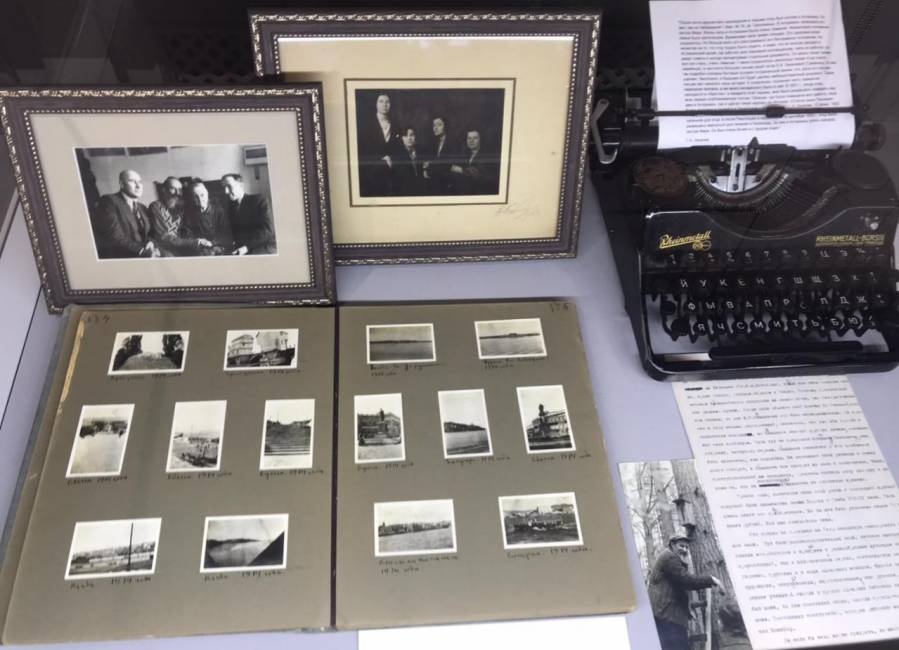

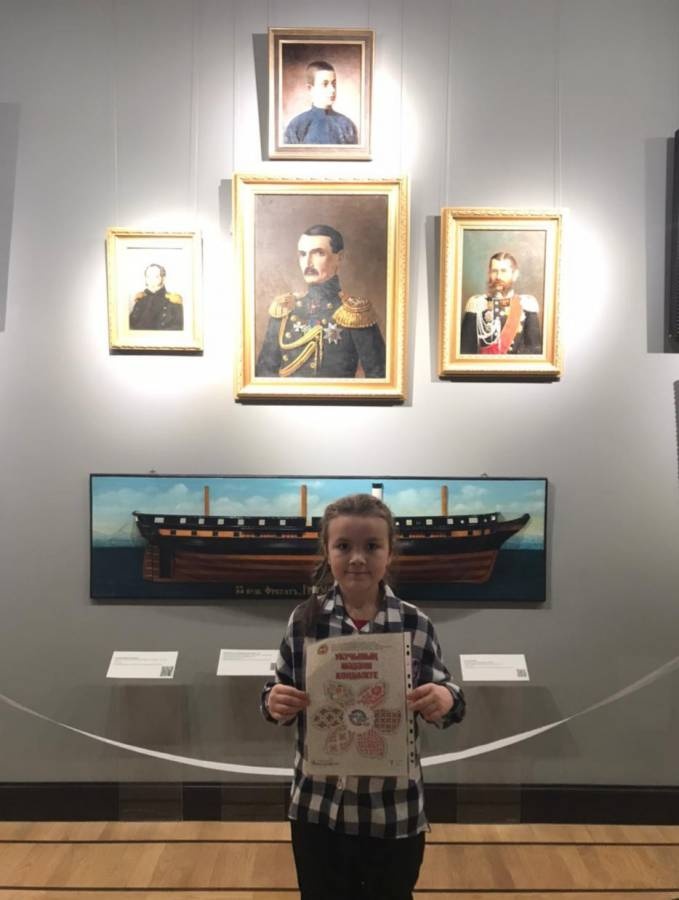

В главном здании музея изобразительных искусств РТ посетили масштабную выставку «Лихачёвы – уроженцы Казанской губернии на службе Отечеству», на которой представлено 700 экспонатов из 15 российских музеев и научных институтов.

Среди них – Русский музей, Санкт-Петербургский институт истории РАН, Центральный Военно-морской музей имени императора Петра Великого (Санкт-Петербург), Российский государственный архив военно-морского флота (Гатчина), Отдел редких книг и рукописей Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского КФУ, Национальный музей Татарстана и другие. Экспозиция занимает весь второй этаж Усадьбы Сандецкого. В истории Казанской губернии представители старинного дворянского рода Лихачёвых (первое упоминание о нём относится к XV веку) занимают особое место. В наших краях наиболее известен Андрей Фёдорович Лихачёв (1832–1890), богатейшая коллекция которого легла в основу фондов Национального музея и Государственного музея изобразительных искусств РТ. Его старший брат Иван Фёдорович Лихачёв (1826–1907) был вице-адмиралом русского флота, членом Русского и Французского географических обществ. В его честь названы пролив в Охотском море и два мыса – в Анадырском заливе и заливе Петра Великого. Именно Иван Фёдорович способствовал сбережению коллекции брата и созданию в Казани городского музея. Их племянник – выдающийся учёный-историк Николай Петрович Лихачёв (1862–1936) тоже был заядлым коллекционером. Например, он увлекался историей письма, собирал вавилонские глиняные таблички, с которых начиналась письменность. В зале, посвящённом жизни и научной деятельности Николая Петровича, можно, например, увидеть инкунабулы – первые печатные книги. Кроме этого, на выставке представлены материалы о родственниках Лихачёвых – Панаевых, Морозовых, фон Мекках, Толстых и других. Среди экспонатов выставки – шедевры живописи, иконописного искусства, модели кораблей, на которых плавал Иван Лихачёв, уникальные документы, книги, письма и дневники. В экспозиции также представлены две интерактивные карты с указанием лихачёвских мест в Казани и бывшем Спасском уезде. Мне очень понравилась история и наследие дворянского рода Лихачевых. Интересно было увидеть их личные вещи, шедевры живописи, модели кораблей, уникальные книги. |