Культурный дневник школьника

| Автор блога: | Василий Семенов |

| Все рубрики (145) |

| Санкт-Петербург (32) |

| Г. Болгар (16) |

| Кинотеатры (3) |

| Театры (22) |

| Музеи (10) |

| Приветствие (1) |

| Библиотеки (1) |

| Суздаль (12) |

| Кронштадт (21) |

| Карелия (3) |

| Ораниенбаум (20) |

| Цирк (1) |

|

Храм Спаса на Крови вздымает ввысь свои луковичные купола на том самом месте, где в 1881 г. был убит царь Александр II, которому он посвящен. В память об императоре на месте покушения буквально через полтора месяца по проекту архитектора Л. Бенуа сначала была сооружена временная часовня, освящённая 17 апреля 1881 г.

Возведение храма по проекту архитектора А. Парланда и архимандрита Игнатия (Малышева) растянулось более чем на четверть века. При строительстве храма были реализованы все самые интересные наработки и опыт русского строительства церквей предыдущих веков. 6 августа 1907 г. собор был освящён во имя Воскресения Христова на Крови (хотя в народе за ним закрепилось более известное название - храм Спаса на Крови). Фасады храма богато украшены изразцами, наличниками, кокошниками, отделаны гранитом и мрамором. Над входами - мозаичные панно по эскизам Васнецова, Бруни и других художников. Все стены, своды и столбы в мозаике. Можно долго рассматривать каждую деталь на фасаде. Высота центрального шатра храма (с сине-бело-зеленым куполом) - 81 метр - соответствует году гибели императора. Второй - самый большой купол, который был закрыт строительными лесами, - вздымается на высоту 63 метра - именно столько исполнилось бы Александру II в год гибели. Участок мощеной мостовой, где пролилась кровь Александра II, было решено оставить нетронутым и включить в пространство храма. В годы советской власти храм Спаса на Крови пережил множество испытаний. 30 октября 1930 г. его закрыли, через год было принято решение о разборке здания. К счастью, у этой процедуры не были обозначены конкретные сроки выполнения. Храм Спаса на Крови простоял до начала Великой Отечественной войны, когда перед руководством страны встали уже другие задачи. В годы войны храм Спаса на Крови пострадал из-за обстрелов, и следы повреждений сохранены на одной из мемориальных досок южного фасада. Во время блокады в храм свозили тела погибших горожан, умерших от голода и ранений. Большой артиллерийский снаряд попал в главный купол храма, не разорвался и пролежал между сводами почти двадцать лет. Рискуя жизнью, его обезвредил сапер Виктор Демидов в 1961 г. Еще одна популярная легенда - о храмовых крестах. Говорят, что, чтобы уберечь кресты от большевиков, жители Санкт-Петербурга спрятали их на дно канала Грибоедова, на набережной которого установлен храм. Спустя годы, когда храм начали наконец реставрировать, один местный житель поведал эту историю реставраторам. Рассказ решили проверить - и точно, водолазы нашли спрятанные святыни, и они были возвращены на купола храма. Теперь говорят, что кресты таким образом прошли "крещение" водами канала. В настоящее время храм является одной из центральных достопримечательностей Санкт-Петербурга и одним из самых красивых храмов в России. Вот такой удивительный храм есть в центре Санкт-Петербурга!

Василий Семенов

6 декабря 2024

0

67

Нет комментариев

|

|

Памятник великому русскому поэту, писателю, драматургу Михаилу Юрьевичу Лермонтову (1814-1841) находится перед Адмиралтейством в Александровском саду в Санкт-Петербурге. Открытие памятника состоялось в 1896 г. Скульптор В.Крейтан, архитектор А. Максимов.

Поэт переехал в Санкт-Петербург в 18 лет, из-за сложностей в Московском университете. Поступил здесь в Морское училище. Живя в Санкт-Петербурге, он написал известное стихотворение «Парус». На памятнике приведен отрывок из стихотворения "Поэт": "Твой стих, как божий дух, носился над толпой; И, отзыв мыслей благородных, Звучал, как колокол на башне вечевой, Во дни торжеств и бед народных." Михаил Юрьевич Лермонтов прожил очень короткую жизнь, всего 26 лет, но сумел за это время внести огромный вклад в русскую литературу. Этот памятник – хорошее доказательство памяти и почитания поэта. |

|

Открытие памятника классику русской литературы, великому писателю, прозаику, драматургу Николаю Васильевичу Гоголю (1809-1852) в Александровском саду в Санкт-Петербурге состоялось в 1896 г., одновременно с памятником М.Ю. Лермонтову. Авторы те же - скульптор В.П. Крейтан и архитектор Н.В. Максимов.

Место выбрано неслучайно, Н.В. Гоголя многое связывало с Санкт-Петербургом. Именно здесь он начал проявлять себя как писатель, его приняли в литераторские круги, а творчество начали признавать. А главное - это его повесть "Невский проспект" из цикла "Петербургских повестей", объединенных общим местом действия — Санкт-Петербургом 1830–1840-х гг. Поэтому его бюст и установлен рядом с Невским проспектом. Надпись на памятнике гласит: «Знаю, что мое имя после меня будет счастливее меня". Наличие памятника Гоголю выражает признательность и любовь к творчеству Н.В. Гоголя и память о нем. |

|

Во время прогулки по Александровскому парку в Санкт-Петербурге мое внимание привлекла скульптура атлетического сложения мужчины. Она явно выбивалась из общего ансамбля парка. Это копия с античной статуи Геракла Фарнезского. Утомленный Геракл опирается на палицу, изготовленную из ясеня Киферонских садов, на которую наброшена шкура Немейского льва. За спиной в правой руке Геракл держит три золотых яблока вечной молодости из заповедного сада Гесперид.

В древности статуя Геракла пользовалась успехом у римлян, которые считали за честь украсить ей свой дворец. В XVII-XVIII вв. копии статуи украшали уже многие парки Европы. Открытие скульптуры Геракла из белого каррарского мрамора в Александровском саду состоялось в 1833 г. Архитектор Л. И. Шарлемань. Сначала статуя находилась в Таврическом дворце, но со временем была перенесена сюда. Мне нравится, когда парки или скверы украшают скульптурами и памятниками античности. Эти мраморные шедевры напоминают нам о том, что красота и искусство вечны, а идеалы прошлого способны вдохновлять нас даже в XXI в. |

|

Гуляя по Александровскому саду в Санкт-Петербурге, вы обязательно увидите этот замечательный памятник почетному гражданину Санкт-Петербурга, великому исследователю Центральной Азии, географу, путешественнику и натуралисту Николаю Михайловичу Пржевальскому. Памятник привлек мое внимание метров за пятьдесят тем, что у его подножия изображен двугорбый верблюд. Без верблюда не смогли бы состояться путешествия Н.М. Пржевальского по Азии. Потому что другого «транспорта» просто не было. Кроме того, именно Пржевальский в своей азиатской экспедиции впервые открыл диких двугорбых верблюдов.

Среди заслуг Н.М. Пржевальского – географические открытия азиатских горных хребтов и бассейнов рек, а также новых видов млекопитающих. Всю свою жизнь он провёл в экспедициях. Памятник установлен в 1892 г. по проекту, разработанному его другом генерал-майором А.А. Бильдерлингом. Модель памятника изготовил скульптор академик И.Н. Шредер. Памятник представляет собой бронзовый бюст героя (высота 1.5 м), установленный на гранитном пьедестале (высота 3.3 м). Выразительный памятник! Отличная дань памяти известного исследователя! По легенде, если подержаться за нос верблюда, то сбудется Ваша заветная мечта. |

|

Памятник Петру I "Медный всадник" - одна из основных достопримечательностей Санкт-Петербурга, логотип кинокомпании "ЛенФильм". Расположен в центре города на Сенатской площади, рядом находятся основные достопримечательности города: Дворцовая площадь, Зимний дворец, Адмиралтейство, Исаакиевский собор и др. Название "медный" закрепилось за памятником благодаря знаменитой поэме А.С. Пушкина "Медный всадник".

Модель конной статуи Петра I выполнена из бронзы скульптором Э. Фальконе в 1768—1770 гг. Фальконе изобразил Петра I всадником на вздыбленном, рвущемся ввысь коне, передал в этом образе всю недюжинную мощь и энергию, которыми обладал царь Петр. Пьедестал для памятника - Гром-камень - нашли в окрестностях деревни Конная Лахта. Он имеет форму волны, олицетворяющей мощь России как морской державы. По местной легенде, такую форму камень приобрёл в результате удара молнии, расколовшей гранитную скалу. Отсюда и его название. С обеих сторон пьедестала на русском и латыни написано: «Петру Первому от Екатерины Второй, 1782 год». Памятник поражает своей мощностью и величием. Всем рекомендую посетить, особенно если вы впервые в Санкт-Петербурге. |

|

Ростральные колонны находятся на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Возведены в 1810 г. французским архитектором Тома де Томоном как символ мощи и величия русского флота. Высота - 32 метра каждая.

Название колонн связано с тем, что они украшены «рострами» (носами поверженных судов неприятеля). У подножия колонн находятся по 2 фигуры, символизирующие четыре великие реки России: Неву, Волгу, Волхов и Днепр. Ранее колонны выполняли функцию фонарей порта и освещали путь в Малую и Большую Неву. Внутри имеются винтовые лестницы, по которым можно подняться к чашам-факелам. Фонари зажигались ночью и в туман и служили до 1885 г. В наше время ростральные колонны стали узнаваемым символом города, отмеченным даже на 50-ти рублёвой купюре. По праздникам и в дни крупных побед ФК "Зенит" вновь зажигают огни на Ростральных колоннах, они взмывают в небо 7-метровыми факелами. Сейчас горит газ, он был подведен к чашам в 1957 г. Ростральные колонны прекрасны! Это памятник эпохе! Наверное, нет человека, приехавшего в Санкт-Петербург, который бы не побывал на стрелке Васильевского острова и возле этих колонн. Рекомендую всем! |

|

Собор Владимирской иконы Божией Матери (Владимирский) находится в самом центре Санкт-Петербурга, на Владимирской площади, рядом со стациями метро Владимирская и Достоевская. Является действующим. Собор был построен в 1761-1769 гг. на бывшей Торговой площади, получившей впоследствии название Владимирской.

Красивый двухэтажный, пятиглавый собор представляет собой памятник архитектуры переходного стиля от барокко к классицизму. На фоне окружающих строений, храм выглядит величественно и возвышенно. Это один из старейших храмов Санкт-Петербурга. До сих пор точно не установлено, кто был архитектором собора. Храм на месте одноименной деревянной церкви могли спроектировать архитекторы П.А. Трезини или Х.Г. Кнобель, однако не только они приложили руку к этому архитектурному божьему творению. В 1791 г. архитектор Д. Кваренги пристроил великолепную двухъярусную отдельно стоящую колокольню, в 1830 -1831 гг. архитектором А.И. Мельниковым был возведен притвор, а в 1850 -1853 гг. архитектор Ф.И. Руска соорудил возле Владимирского собора две часовни и ограду. В годы советской власти церковь была закрыта, разграблена, использовалась не по назначению (тут работала фабрика). Соответственно, весь интерьер был утрачен, включая настенные росписи, и впоследствии практически полностью отреставрирован. История храма связана со многими знаменитыми прихожанами: - Родители А. С. Пушкина жили недалеко от площади, где находится храм, и часто посещали Богослужения. Сам Александр Сергеевич нередко был в гостях у родных и на Литургию ходил во Владимирский храм. - Во Владимирском соборе проходило отпевание няни Пушкина и его друга Дельвига, на которых присутствовал поэт. - Ф. М. Достоевскому, который жил в Кузнечном переулке, был прихожанином Владимирской церкви. Когда мы гуляли около Владимирского собора, в него шло большое количество прихожан. Сразу видно, что храм пользуется популярностью среди местных жителей. И сам храм, и отдельно стоящая колокольня прекрасны! Хочется любоваться и любоваться! |

|

Прогуливались по Александровскому парку в Санкт-Петербурге до метро ст. Горьковская. И вдруг! Увидели главные достопримечательности города в миниатюре.

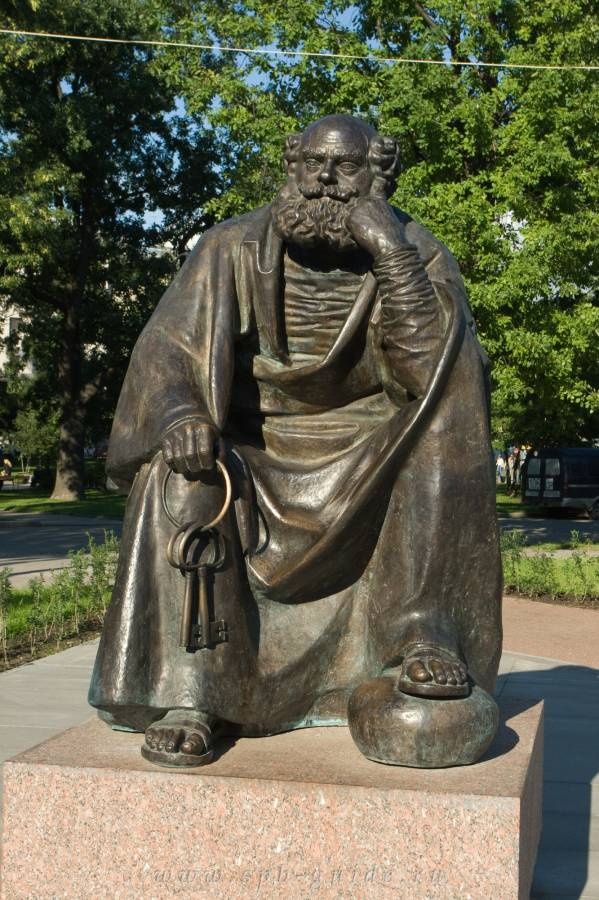

Это архитектурно-познавательный комплекс «Мини-город», открытый в 2012 г. На небольшой площадке размещены бронзовые макеты (1:33) главных архитектурных шедевров Петербурга. Здесь Дворцовая и Сенатская площади, Петропавловская крепость, Казанский и Исаакиевский соборы и др. Дополняют комплекс скульптурная композиция «Зодчие», собравшая за одним столом архитекторов, живших в разное время ( Растрелли, Росси, Трезини, Монферрана, Тома де Томона), и памятник покровителю Северной столицы апостолу Петру, держащему в руке ключи от города. Все главные достопримечательности расположены точно так же, как на карте города, на реальных расстояниях друг от друга. Особенно впечатлила детальность - все элементы на макетах зданий выполнены в точности так же, как оригиналы - скопированы все колонны, статуи, украшающие соборы и дворцы и т.д. Очень познавательно. Есть возможность все подробно осмотреть, потрогать и почувствовать себя Гулливером в стране лилипутов. Мне здесь очень понравилось. |

|

Интересный памятник увидел недалеко от вестибюля станции метро "Василеостровская" в Санкт-Петербурге, у пересечения Среднего проспекта и 7-ой линии. Это памятник конке.

Конка - это вагончик, открытый или закрытый, который по рельсам тащит пара лошадей, запряженных впереди экипажа. В Санкт-Петербурге первая пассажирская конка вышла на маршрут 27 августа 1863 г. (до этого данный вид транспорта в городе использовали как грузовой). И уже через непродолжительное время в Санкт-Петербурге были три линии конки, в числе которых «Знаменская площадь - Невский проспект - стрелка Васильевского острова». Вероятно, по этой причине именно на Васильевском острове в 2004 г. появилась модель-копия вагона на конной тяге, использовавшегося на петербургских маршрутах в 1872-1878 гг. (объект был создан по сохранившимся чертежам Путиловского завода). Скульптор – наш земляк Ахнаф Гаделгаряевич Зиякаев. Заметный памятник, связанный с историей великого города... |