Новые записи

Моя небольшая "КРУГОСВЕТКА"

| Автор блога: | Ксения Чубурова |

| Все рубрики (340) |

| Парки, скверы (7) |

| Акции (7) |

| Мои достижения (35) |

| Памятники (33) |

| Музеи, галереи (46) |

| кино (6) |

|

Всем приветик. Знакомлю вас, мои культурные друзья, еще с одним объектом культурного наследия регионального (республиканского) значения в городе Чистополь. Постановление Кабинета Министров РТ от 4 июня 2001 г. №318 «О включении в государственные охранные реестры памятников истории, градостроительства и архитектуры республиканского значения дополнительно выявленных объектов и передаче памятников истории и культуры в оперативное управление Главного управления государственного контроля охраны и использования памятников истории и культуры при Министерстве культуры Республики Татарстан»

Это гимназический корпус построен в 1908-1909 гг. по проекту архитектора Казанского учебного округа С.В.Бечко-Друзина на городские, земские средства и частные пожертвования купцов А.Н. и С.Н.Чукашевых, Е.П.Шашина и др. Здесь разместились классные комнаты, квартиры директора и преподавателей. На фасаде здания даты постройки 1908-1909. Обширное трехэтажное краснокирпичное, Г-образное в плане здание занимает угол квартала на пересечении двух центральных улиц города и имеет сложную многочастную композицию фасадов. Главный фасад по вертикали состоит из четырех неповторяющихся тем, которые отражают различные функции внутренних пространств. Композиционную значимость несут угловая зона и зона главного входа, решенные противоположными средствами: первая – лаконичностью (монументально) и вторая – богатой деталировкой (легкостью). Оконные проемы двух типов: арочные и лучковые перемычки. Стены украшены рустом и филенками, пилястрами композитного ордера. После революции 1917 г. в помещении расположилась средняя школа №1. В 1914г. директором гимназии указан действительный статский советник Василий Степанович Кузнецов. После революции в здании гимназии расположилась средняя школа №1. В 20-е годы в здании школы размещались не только учебные классы, но и городские учреждения и, она часто меняла названия. До 1933г. ФЗС - фабрично-заводская семилетка. С 1933 г. - был организован 8 класс, и школа стала называться: ШКМ - школа колхозной молодёжи В 1934 г. - ФЗД- фабрично-заводская девятилетка. В 1935 г. - ЧСШ- Чистопольская средняя школа №1 На стене корпуса установлена мемориальная доска с надписью: "В нашей школе учились Герои Советского Союза, выпускники школы В.И.Маринин, А.С.Калашников, Б.С.Чекин".

Ксения Чубурова

24 марта 2023

+3

1632

4 комментария

|

|

Всем культурный привет. Я нахожусь около старинного исторического здания в Чистополе. Этот дом является памятником культуры. Это жилой дом с торговыми лавками купца С.М. Кирпичникова. Был построен в конце XIX века. Располагается на улице Ленина, 32.

В 1900 году здание было куплено мещанкой А.З.Казаниной. На первом этаже дома разместились торговые лавки, на втором – жилые комнаты. В октябре-декабре 1941 года в этом доме жил поэт В.Э.Багрицкий, эвакуированный в Чистополь. Затем он ушёл на фронт и погиб. В настоящее время также на первом этаже размещены магазины. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан "Об отнесении к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) местного (муниципального) значения" № 85 от 11.02.2011 г. |

|

Всем доброго дня. Моя небольшая «кругосветка» опять в городе Чистополь, почти 80 км от моего дома! Я увидела очень красивое и эффектное здание, оказалось, что это купеческий дом М.Л. Мельникова конца XX века.

Его часто изображают на картинах и открытках. Этот особняк принадлежал купцу Мельникову - владельцу богатейшего в Чистополе магазина. Во второй половине XIX века чистопольский купец Мельников стал строить на месте принадлежащих ему деревянных построек каменную усадьбу. Одноэтажный флигель с элементами эклектики и неоготики появился здесь в 1870-х годах. Главное здание усадьбы было построено в конце XIX столетия. На его втором этаже располагались жилые комнаты, на первом —бакалейный и кондитерский магазины. Правое крыло с круглым эркером было перестроено в начале ХХ века. В настоящее время в этом здании находится Дирекция Чистопольского государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника, а также здесь же находится музейный сувенирный салон. В салоне много интересных сувениров, картин, изделий народных промыслов, книг. На память о Чистополе мы купили набор открыток из 18 штук. Также в этом наборе написана историческая справка о городе. Когда буду писать посты о городе Чистополь, то буду прикладывать фото открытки, если окажется такая в моем наборе. |

|

В Аксубаевском краеведческом музее тря дня проходила интересная выставка "Исторические костюмы", приуроченная к Году национальных традиций и культур в РТ.

Это передвижная выставка Ульяновского музея костюмов. На выставке мы знакомимся c историей создания костюмов разных народов России, а также с их особенностями: как ткали материю для рубах, как белили ткань, используя золу, как наносили рисунок на ткань, используя деревянные дощечки с рисунками. Что еще необычного в такой выставке, это то, что можно примерить на себя исторический образ. Что мы с мамой и сделали. С удовольствием примерила некоторые наряды и головные уборы. Представляете, что по некоторым вещам можно даже было понять сколько детей у женщины. Костюм Крымская татарка. Состоит из халата, платья и пояса, платок Крымской татарки называется мараман и так называется до сих пор. Сервиз из Бахчисарая. Мордовский костюм подлинный начало XX века. А Платок - это уже восстановленный. Московская боярыня и Псковская боярыня. Кокошник, на котором есть пушки, сарафан, рубаха, платок, платье, ожерелье платок и шапка с драгоценными камнями Белорусский костюм состоит рубашка, юбка-летник, безрукавка-горсет, венок. Эстонский наряд: рубаха, юбка, жилет, головной убор- ваник, этот костюм носили незамужние девушки. Также можно увидеть корону Ивановской невесты, Костромской, Вологодской девушки, сосватанной, которой уже нашли жениха и знакомиться с ней уже не стоит. Обувь принадлежит крымским татарам. На выставке я узнала много интересных фактов. Всего представлено 20 костюмов: взрослых 14 и 6 детских: русский, татарский, удмуртский, эстонский, калмыцкий, таджикский, чувашский, царь, украинский, карелов, мордовский, белорусский. Костюм царя XVI века, но это не совсем царь у царя такой же был пошив, но только побогаче, а такие костюмы были у богатых бояр. |

|

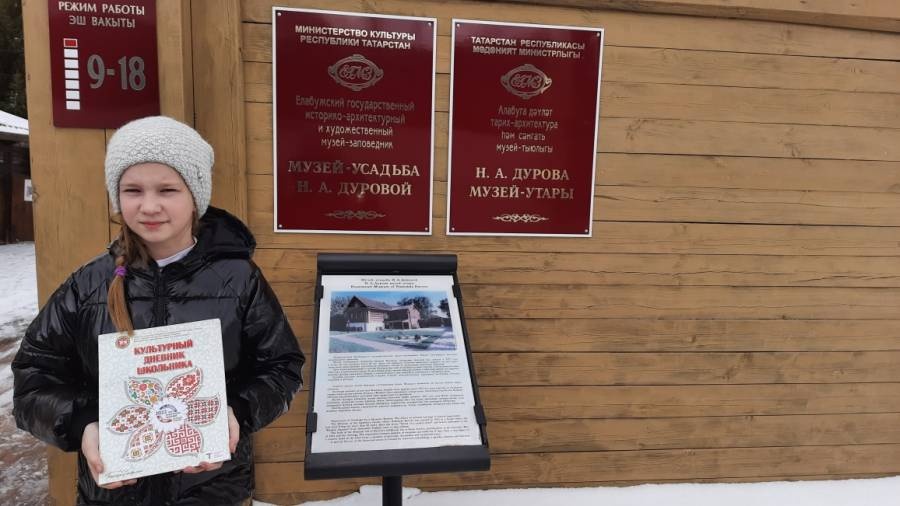

Всем здравствуйте. Вот моя небольшая «кругосветка» находится на улице Московская на территории музея-усадьбы Надежды Андреевны Дуровой.

Пока в музее проходит экскурсия, мы посмотрим надворные постройки, которые создают особый колорит дому. Они были восстановлены. Но стиль усадьбы, скамеек, фонарей и беседки в музее полностью передает атмосферу XIX века, за усадьбой же закрепился статус объекта культурного наследия федерального значения. Именно благодаря имеющимся надворным постройкам создается полная картина усадьбы тех времен. При входе стоит небольшой макет пушки. Надворные постройки: амбар, баня, каретник и сарай. Здесь же находятся музейные экспонаты: конная сбруя, предметы для работы во дворе. В глубине двора стоит беседка, а рядом с ней расположен памятник-бюст Надежде Андреевне Дуровой. Здесь же мы узнаем годы ее жизни: 1783-1866 и что она является ординарцем фельдмаршала М.И. Кутутзова. Это работа скульптора Г.А. Зяблицева, выполненный в 1962 году в день празднования 150-летия Бородинского сражения. Это первый памятник героине Отечественной войны 1812 года. |

|

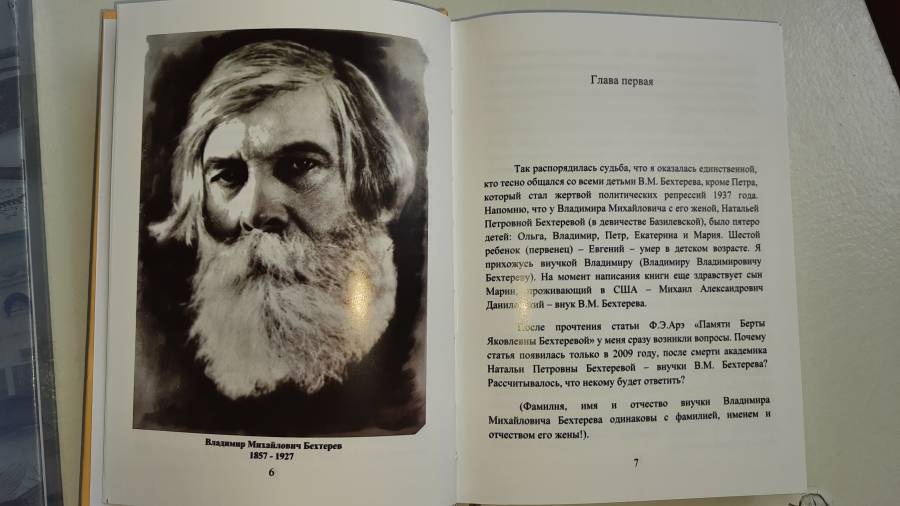

Сегодня я хочу рассказать о музее уездной медицины имени Владимира Михайловича Бехтерева, уроженца Елабужской земли учёного-психоневролога с мировым именем, расположенным в одном из корпусов бывшей земской больницы, построенной ещё в 1881 году в г Елабуга.

Все залы музея, которые я буду показывать это бывшие больничные палаты: операционные где созданы интерьер дома знахарки, кабинета уездного врача, аптеки, клиники душевнобольных, операционного и детского отделений. Именно в этом музее и представлены вся история уездной медицины с 19 века и до сегодняшнего дня. Нас встретил доброжелательный экскурсовод и мы оправились по залам. Не забываем делать фото на память! Музей начинается с зала, посвященного знахарству (русскому и татарскому), с целебными травами и плеткой (тоже инструмент народного врача). Называется Дом знахарки. Медицина - это одно из самых древнейших наук и первые люди появившиеся на Земле, собирая растения для пропитания познавали их целебные свойства и постепенно вырабатывали методы траволечения. Нам рассказали, что специалистов народной медицины называли по-разному у древних славян это знахари, ведуны, кудесники, лекари, а у мусульман хаким, табиб или имче. Лекарскому делу посвящали себя как женщины, так и мужчины. Нам показали как делали настой из трав. Сначала ее измельчали в ступке, а потом уже делали настой. В этом зале от трав исходит такой аромат, что хочется дышать и дышать… Существовали как универсальные знахари так и более узкие специалисты. Например, «зеленщики» лечили травами, кореньями и листьями. Костоправы занимались только лечением вывихов и переломов и т д. Здесь же можно увидеть, как работал уездный врач, занимавшийся и врачеванием, и обучением, и выездами — до 200 поездок в год! В другом зале можно сфотографироваться за аптечной стойкой и изучить разнообразные пузыречки, бутылочки и рецептуры. Тут же демонстрируется интерьер палаты для душевнобольных. Еще один зал полностью посвящен Бехтереву: воссоздан его кабинет Также в этом музее можно увидеть органы человека, чему я очень сильно удивилась, начиная с мозга, легких и желудка. Я никогда не видела их вживую и мне было немного даже страшновато. В этом музее все предметы подлинные, взятые из местной районной больницы. Вот такой интереснейший музей я посетила. Фотографии на память сделала!!! |

|

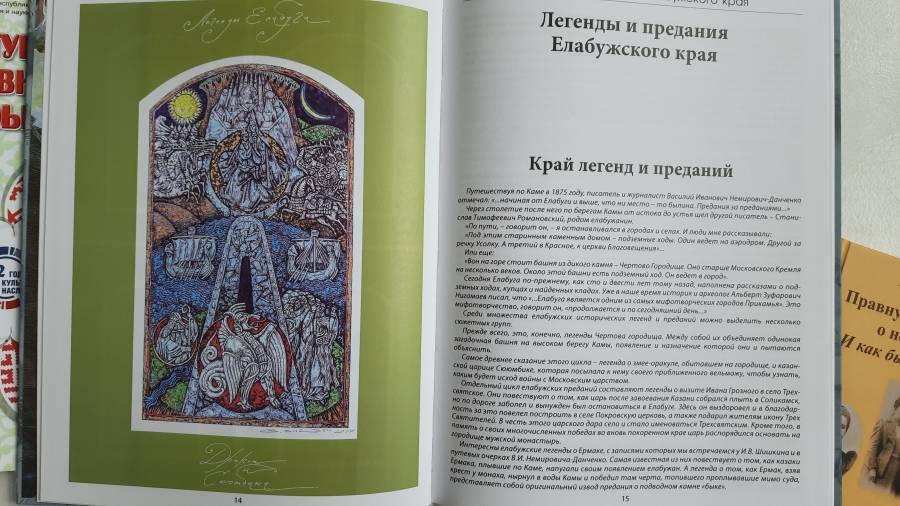

Всем культурный привет. Моя небольшая «кругосветка» на холме города Елабуги на берегу реки Тоймы, недалеко от ее слияния с Камой. Это место называется Чертово городище.

До наших дней от исторических сооружений практически ничего не сохранилось. В первой половине 19 века каменная башня рухнула, но потом восстановили башню на старом фундаменте. В 2007 году башню вновь привели в порядок: подлатали кровлю ну и в целом благоустроили территорию, находящуюся под охраной государства. Само собой, такое прекрасное название как Чертово городище не может быть не окутано всякими легендами и мифами. Существует несколько вариантов происхождения названия. Одно из них гласит, что давным-давно здесь находился языческий храм, в котором жил змей-предсказатель, он же черт. Люди приходили к этому персонажу, чтобы узнать, что их ждет в будущем. Ну и, само собой, в качестве благодарности за предсказания оракулу приносились человеческие жертвы. Одна из легенд. Говорят, что у Камы в этих краях характер весьма скверный: пять минут назад была спокойной мирной рекой, и вот уже буря, шторм и прочие корабельные радости. Просто так пройти сквозь непогоду получалось далеко не у каждого судна. Во времена Волжской Булгарии местные брали плату за провод купеческих суденышек сквозь бурную стихию. По одной из многочисленных легенд - корабельщики приносили человеческие жертвы самому черту, который обитал в городище. Эти жертвы якобы позволяли беспрепятственно преодолеть трудный участок речного пути. Те же, кто на жертву был не готов, гибли в камских пучинах. И вот ещё одна легенда, о которой я узнала из книги «Легенды и предания Елабужского края», которую мне подарили за победу в конкурсе. На Чёртовом горе близ источника жил в древнее время пустынник, анахорет самый строгой жизни. Бесы часто его беспокоили и вот решил монах, чтобы прогнать этих бесов, дать им очень сложное задание. За одну ночь выстроить на горе церковь. Нечистая сила обрадовавшись, тотчас принялась за работу, добывая камни из самых недр земли. Архитектурному искусству бесов учить не надо было. Скоро был выведен фундамент, проделаны были двери и окна. Церковь была почти готова осталось только поставить крест над ней, призадумались ли Бесы над этим или металла в горе не хватило, только на беду пропел петух и тогда дьявольская сила тотчас же провалилась сквозь землю. За этим с грохотом повалились с верхней части церкви и посыпались камни. Башни Городища и есть та самая церковь, которая построена руками дьявола и поэтому называется чёртовым городищем. Дыры в стенах башни это и есть следы чёртовых пальцев. О дальнейшей жизни этого отшельника умалчивается. Вероятно, Нечистая сила, показавшую свою слабость и несостоятельность, навсегда оставила в покое пустынника. А на месте церкви осталось только небольшая башенка, та самая, которую нынче из последних сил охраняет государство. С высокого холма Чертова городища открывается великолепный вид на город. Я здесь уже во второй раз. В первый раз я была осенью (но так блог написать и не успела), вид очень красивый. А еще там в это время были художники и писали картины. |

|

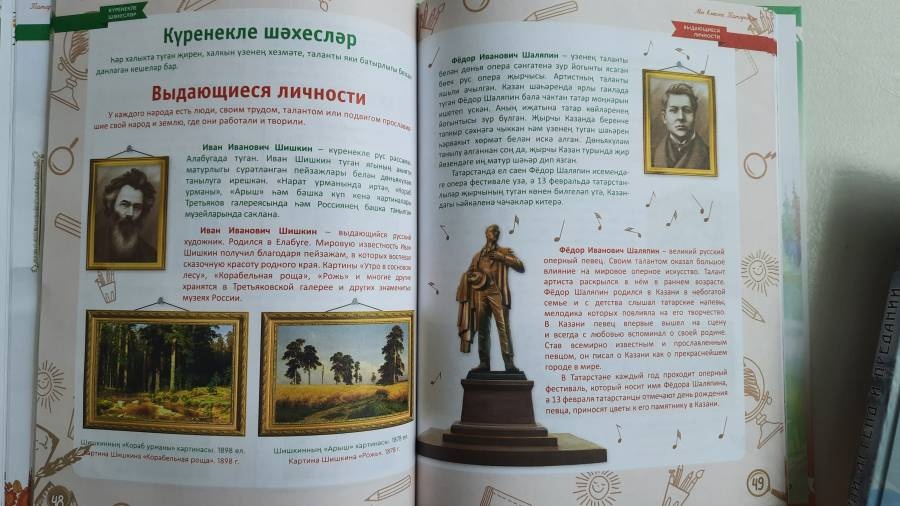

Всем здравствуйте. Вместе с родителями и культурной командой побывали в Доме-музее И.И. Шишкина в г Елабуге.

Шишкин провел в этом доме 20 лет своей жизни и именно отсюда поехал учиться. Встретила нас экскурсовод. Мы начали с Парадной гостиной, которая задекорирована в красных тонах. Это самая большая комната в доме Шишкиных, и она служила местом приема гостей. Так же здесь собирались на торжественные семейные обеды и чаепития. Стены зала украшают подлинные картины друзей Ивана Ивановича Шишкина художников Льва Каменева, Петра Верещагина и другие. Переходим в малую гостиную. Шишкины воспитывали шестерых детей: двух сыновей и четырёх дочерей И это небольшая комната служила местом проведения досуга в узком семейном кругу Здесь представлен редкий музыкальный инструмент фисгармонии, который в обиходе называли домашний орган. Вечерами при свете свечей, керосиновых ламп семья собиралась здесь и читали вслух, делились новостями, играли в настольные игры. Старший сын Николай хорошо музицировал, импровизировал и пел. Сёстры занимались рукоделием. Юный Ваня был третьим ребёнком в семье и редко участвовал в семейных развлечениях, потому что не любил шумных торжеств. Он предпочитал уединяться в своей комнате и занимался любимым делом рисованием. И вот мы в центре дома – кабинете отца. Здесь не только заключались торговые сделки, но также рождались общественные проекты и, конечно, решались важно семейные вопросы. Глава семьи купец второй гильдии Иван Васильевич Шишкин торговал зерном. А ещё был активным общественным деятелем и трижды избирался городской головой. Здесь же в этом кабинете на стенах мы видим в овальной раме портрет самого Ивана Васильевича Шишкина, и также фотографии его детей Александры, Анны, Ольги, Екатерины, Ивана. На письменном столе стоит фотопортрет супруги Дарьи Романовны. Следующая комната - это буфетная. В этой части дома была хозяйкой Дарья Романовна. На её плечах лежали все бытовые хлопоты. Она же следила за соблюдением семейных традиций. А вообще в доме Шишкиных с приготовлением приёма пищи в доме связано три комнаты кухня, буфетная и столовая. Готовили еду на кухне в больших русских печах. Эта комната не сохранилась. В буфетной еду подготавливали к подаче на стол, раскладывали по супницам, тарелкам, салатницам, резали пироги и хлеб, готовили закуски, заваривали чай. Потом переносили в столовую, где главное место занимал дубовый резной буфет для хранения посуды и столовых приборов. Рядом с ним мраморный английский рукомойник, интересная коллекция самоваров разного размера и формы. В доме Шишкиных также имелся дополнительный выход во внутренний двор усадьбы к надворном постройкам: амбарам, каретникам, конюшням, сараям, колодцу. Для удобства он располагался рядом с кухней и называлась Дорожная комната. Здесь дожидались своего часа предметы, предназначенные для дальних поездок и прогулок по городу Комната сестёр художников была уютной и тёплой. Юные девушки проводили большую часть своего времени занимаясь рукоделием, шили, вязали, вышивали, плели кружево. Экскурсовод рассказал, что в доме-музее Шишкина имеется пять подлинных живописных произведений художника, украшением коллекции является самая ранняя картина Ивана Ивановича Шишкина «Жатва», которая была написана в 1850 годы. В центре зала на мольберте размещён портрет Ивана Ивановича Шишкина, который написан в 1880 году. Также в доме музей Шишкина есть спальная комната и она же была мастерской художника. Интерьер комнаты был воссоздан по рисунку юного Вани, сделанному в 1850 года. Здесь прошли годы будущего художника. Обстановка в комнате очень скромная: слева на стене представлены копии ранних рисунков, фотографии, большая деревянная шкатулка, в которой хранились документы. А еще мы увидели личную трость художника со съёмной рукояткой, украшенной резьбой. Здесь же хранились холсты и этюдники, краски, мольберт. В глубине комнаты стоит шкаф с выдвижными ящичками, где хранились художественные принадлежности. Иван Иванович Шишкин прожил 66 лет умер 8 марта 1898 года от сердечного приступа в своей мастерской перед мольбертом. Он создал более 800 живописных работ, несколько тысяч рисунков и гравюр. Произведения художника стали сокровищем русской культуры и является украшением многих музеев нашей страны. Я очень рада, что еще раз побывала в этом музее. Два года назад мы тоже всей семьей были здесь, но без экскурсовода, а сегодня совсем другое дело! Понятно и очень интересно! |

|

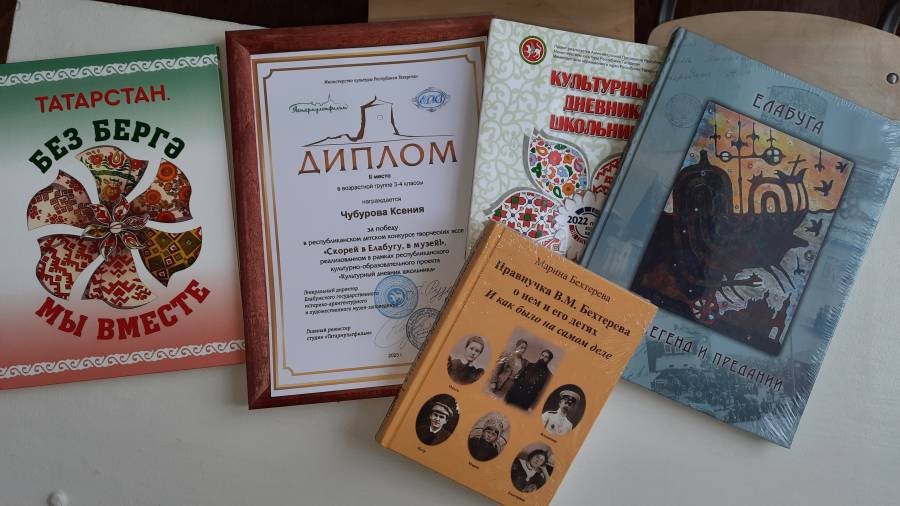

2 марта в г Елабуга состоялось торжественное награждение конкурса творческих эссе «Скорей в Елабугу, в музей!».

Этот конкурс проводился совоместно с Елабужским государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником и Объединением «Татармультфильм». Конкурс прошел уже четвертый год подряд. На конкурс я написала письменное сочинение в жанре эссе, посвященное музейно-выставочным объектам Елабужского государственного музея-заповедника. Ведущий награждения Деготьков Александр Анатольевич, кандидат филологических наук, депутат Елабужского городского совета, сказал, что приняли участие 31 учащийся из 14 населенных пунктов Республики Татарстан. Экспертное жюри определило восемь победителей в двух возрастных категориях. Отрадно, что в числе победителей оказалась я. А с чего все началось? 23 сентября 2022 года мы ездили на экскурсию с ребятами из нашей школы в г Елабуга. В этот день исполнилось 115 лет со дня рождения нашего земляка Героя Советского союза Григория Григорьевича Романова. Мы в этот день посетили музей Памяти, в котором нашли информацию о Г.Г. Романове. Вот об этом я и написала свое эссе. Моей сочинение понравилось и я в Елабуге! Торжественная церемония награждения победителей состоялась в рамках XII Республиканской научно-практической конференции для школьников «Их имена составили славу России». Сергей Киатров - главный режиссёр «Татармульт¬фильма», вручил дипломы и памятные подарки: диплом, сову и три шикарные книги. Здорово, что там еще были ребята из культурной команды! |

|

Всем доброго дня. Хочу рассказать о необычном, на мой взгляд, музее-театре «Трактир». Удивило то, что там можно

пообедать! В музее! Не правда ли, очень необычно? Мне впервые удостоилась такая редкая возможность. Я заметила, что этот музей немного отличается от других музеев. «Трактир» он не только знакомит посетителей с убранством заведения общественного питания XIX века, но и с особенностями русской кухни. В интерьере «Трактира» можно увидеть старинные буфеты, посуду знаменитых фарфоровых заводов Кузнецова и Гарднера, тульские самовары, керосиновые лампы, крынки, горшки, бутыли, расшитые полотенца и многое другое. Все они начинали служить людям сто и более лет тому назад, а в наши дни сохраняют в себе очарование давно минувшей эпохи. Очень привлекательно выглядят предметы столовых сервизов кузнецовских мастеров. Собранные в разное время единичные изделия — супницы, тарелки, блюда, салатники, сырная доска — смотрятся как нечто цельное, поскольку все они объединены каймою голубого цвета, которая чаще всего встречается у кузнецовского фарфора. В другом буфете «Трактира» можно увидеть изделия того же завода с более редкой, розовой каймой. В этом музее массивные деревянные столы и стулья с коваными элементами, за которыми обедают посетители, а также выполненные под стать им металлические лампы, развешанные под потолком. В «Трактире» нас очень вкусно покормили. Чай пили, настоянный на травах. Все вкусно и красиво. Спасибо Музею-театру «Трактир». |