Новые записи

Мой Блог

| Автор блога: | Варвара Вакатова |

|

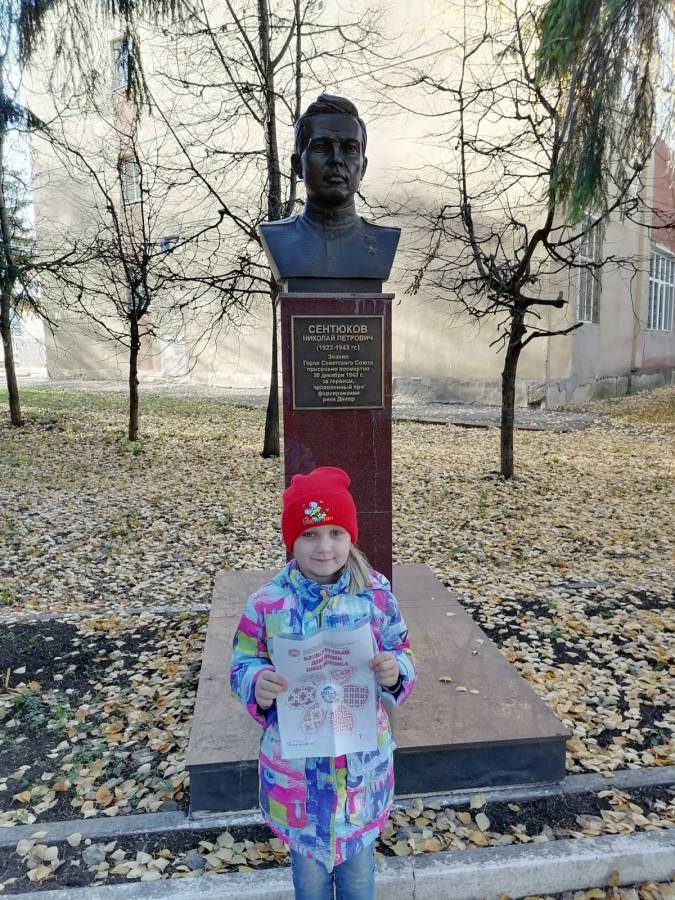

Николай Сентюков родился 15 декабря 1923 года в посёлке Новая Казанка (ныне — Бугульминский район Татарстана). После окончания семи классов школы работал трактористом. В 1941 году Сентюков был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В том же году он окончил Куйбышевское воздушно-десантное училище. С августа 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. В 1943 году Сентюков окончил объединённые командные курсы. К октябрю 1943 года гвардии лейтенант Николай Сентюков командовал ротой 19-го гвардейского воздушно-десантного полка 10-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 37-й армии Степного фронта. Отличился во время освобождения Днепропетровской области Украинской ССР. В боях у деревни Анновка Верхнеднепровского района рота Сентюкова, оказавшись в окружении, успешно держала оборону, уничтожив два немецких танка. 13 октября 1943 года во время отражения немецкой контратаки Сентюков лично подбил вражеский танк, но и сам погиб при этом. Похоронен в четырёх километрах к юго-западу от села Днепровокаменка Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украины.

Варвара Вакатова

24 октября 2022

+5

313

7 комментариев

|

|

Владимир Графов родился 28 июня 1913 года в городе Бугульма (ныне — Татарстан) в семье железнодорожника. В 1931 году окончил Бугульминское профессионально-техническое училище по специальности механика тракторов, после чего некоторое время работал разъездным механиком Бугульминского семсовхоза. С 1931 года работал слесарем по сборке тракторных двигателей на ленинградском заводе «Красный Путиловец». Окончил рабфак в Ленинграде. Вернувшись в Бугульму, работал до 1935 года слесарем Бугульминской машинно-тракторной мастерской. В 1935—1937 годах служил в Рабоче-крестьянской Красной Армии. Демобилизовавшись, работал директором Бугульминского отделения «Глававтотракторсбыта». В 1939—1940 годах вновь служил в армии, участвовал в боях на Халхин-Голе. С 1940 года работал директором Бугульминской машинно-тракторной мастерской[1].

В ноябре 1941 года Графов был в третий раз призван в армию. В июне 1942 года он окончил Оренбургское танковое училище и был направлен на фронт. Принимал участие в боях на Калининском, Воронежском, 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в боях за Белый и Ржев, Курской битве, Белгородско-Харьковской, Житомирско-Бердичевской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской, Берлинской операциях. К апрелю 1945 года гвардии майор Владимир Графов командовал гвардейским отдельным мотоциклетным батальоном 8-го гвардейского механизированного корпуса 1-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время Берлинской операции. 19 апреля 1945 года Графов руководил отражением вражеских контратак в районе населённого пункта Марксдорф в 10 километрах к юго-западу от города Зеелов. В том бою было уничтожено 2 танка, 4 орудия и около 2 рот пехоты. 20-21 апреля, командуя передовым отрядом, он подошёл к Эркнеру, на двух танках прорвался к железнодорожному мосту через канал между озёрами, уничтожил его охрану и разминировал, что способствовало успешному преодолению канала частями корпуса и выходу их к пригороду Берлина. 23 апреля батальону Графова была поставлена задача захвата аэродрома Адлерсхоф. Группа, возглавляемая Графовым, первой переправилась через Шпрее и через час достигла Адлерсхофа, уничтожив на нём 70 самолётов. Попав в окружение, группа приняла бой с превосходящими силами противника и была освобождена бригадой Абрама Темника. После этого группа Графова соединилась с группой майора Владимира Жукова и в течение двух суток отбивала атаки превосходящих сил противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования в ходе Берлинской операции и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии майор Владимир Графов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 7072. В 1956 году в звании подполковника Графов был уволен в запас. Проживал в Казани, работал директором Казанской межрайонной мастерской капитального ремонта, старшим инженером «Ремуправления», директором Ремонтно-механических мастерских топливной промышленности, директором Центральных мастерских, председателем группкома профсоюза треста «Каздорстрой». Скончался 9 декабря 1991 года, похоронен на Самосыровском кладбище Казани. Был также награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, двумя орденами Красной Звезды, а также рядом медалей[1]. Бюст Графова установлен в Бугульме. |

|

Газинур Гафиатуллин родился в деревне Сугушла Лениногорского района. Отец Газинура — Гафиятулла — отслужил в царской армии, затем работал подёнщиком, пас скот, занимался сезонной работой. Мать — Масрура — также работала поденщицей.

В поисках работы семья переехала в Оренбургскую область. Там от голода скончалась мать Газинура. Похоронив её, Гафиятулла с семилетним сыном вновь пасли скот. В деревне Батыр Гафиятулла женился на вдове Шамсури. Мачеха по отношению к Газинуру была очень строгой. Гафиятулла с новой семьёй вернулся в деревню Сугушла Лениногорского района. Там в 1925 году у Газинура родился брат Харис. В 1930-е годы некоторые жители деревни начали переезжать в Бугульминский район, где образовали колхоз «Красногвардеец». Семья Гафиатуллиных вступила в колхоз. Газинура забрали на лесоповал, он там проработал два года, а также работал на строительстве дорог. В 1934 году после окончания уборки Газинур и Гильмури сыграли свадьбу. У них родилась дочь Самига. В 1939 году Газинура призвали в Красную Армию. По окончании советско-финской войны Газинур был демобилизован и вернулся в колхоз. Родился сын Мударис. С началом Великой Отечественной войны Газинура вновь призвали в армию и направили в Петрозаводск. Он служил там четыре месяца санитаром, затем попал в 17-й стрелковый полк, участвовал в боях. Вступил в РКП(б). Газинура направили в полковую школу подготовки младших командиров, вернулся в часть 5 декабря 1943 года в звании сержанта. В ночь на 13 января 1944 года его полк вступил в тяжелый бой за освобождение деревни Овсище Псковской области. На рассвете бойцы пошли в атаку. Сержант Гафиатуллин с автоматом и гранатами, пополз вперед. И когда до дота оставалось не более 25 метров, поднялся во весь рост и кинул три гранаты. Пулемет замолчал только на мгновение, но затем снова начал поливать свинцовым дождем наступающих. Тогда Газинур стремительным броском подбежал к доту и закрыл амбразуру своей грудью. Пулемет захлебнулся, и весь батальон бросился в атаку. Похоронен юго-западнее деревни Екимово Новосокольнического района Калининской (ныне Псковской) области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года Газинуру Гафиатуллину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В 1963 году Газинур был перезахоронен в братскую могилу в деревне Иваново (Великолукский район Псковской области). |

|

В Бугульме на улице Шашина появился новый памятник. Памятник установила «ТНГ-Групп» (нефтесервисная компания, входит в «ТаграС-Холдинг»). Жители в комментариях гадали, кому посвящен памятник: геологу или геофизику. В пресс-службе организации рассказали, что это фигура геолога. Памятник не посвящен определенной личности — это собирательный образ представителя профессии. Фигура сделана из сплава алюминия, ее высота — 2,5 метра. Гранитный камень, на который установлен памятник, долго искали на месторождениях — была необходима определенная форма.Памятник появился в новом сквере, посвященном геофизикам, который также возводит «ТНГ-Групп». Компания занимается геологоразведкой, а ее офис как раз располагается напротив. Несколько лет назад на этой территории находилось ветхое жилье.

|

|

В Бугульме постоянно останавливаются поезда. И если дело происходит днём, на первой платформе тут же образуется толпа. Пассажиров прежде всего привлекает небольшой, в человеческий рост, памятник. Дети иногда принимают бронзовую фигуру в фуражке и с ранцем за школьника, а те, кто постарше, сразу узнают бравого солдата Швейка. И тут же...

В Бугульме постоянно останавливаются поезда. И если дело происходит днём, на первой платформе тут же образуется толпа. Пассажиров прежде всего привлекает небольшой, в человеческий рост, памятник. Дети иногда принимают бронзовую фигуру в фуражке и с ранцем за школьника, а те, кто постарше, сразу узнают бравого солдата Швейка. И тут же с ним фотографируются. Какая нелёгкая занесла Швейка в Татарию? И что за приключение ждало в Бугульме этого человека, вырванного из тихой обывательской жизни, чтобы совершать подвиги на благо больших людей, управляющих миром? Ответы на эти вопросы так и остались в черновиках его создателя - чешского писателя Ярослава Гашека. Судьба вволю помотала по воюющей Европе автора романа «Похождения бравого солдата Швейка». В первую мировую сам он должен был защищать интересы ненавистной его соотечественникам - чехам Австро-Венгерской империи. Гашек совершенно не испытывал ненависти к России, против которой ему было приказано воевать, и сдался в плен, полагая это самым достойным выходом из ситуации. Гашек принял Октябрьскую революцию и преданно служил ей журналистом, пропагандистом, комиссаром. В 1919 году он оказался в Бугульме - крохотном городке у недавно построенной железной дороги. Городке, через который войска двигались к фронту, что пролегал по предуральским степям. Здесь Гашек был заместителем военного коменданта. Но выпадали часы, когда не было посетителей, не требовалось решать срочные вопросы, и он уединялся в комнате комендатуры, где жил. И вновь становился писателем. Тем самым, который в канун войны, в 1912 году, придумал бравого солдата Швейка. Спустя семь лет Ярослав Гашек вёл своего героя по первой мировой, рассказывая о том, что видел и знал сам. Он писал легко, как могут это делать только те талантливые люди, у которых на это занятие не хватает времени. А времени не хватало реально: так и остались в черновиках главы, где Швейк оказался в Бугульме, общался там с местными чиновниками, священниками. Через четыре года Гашек ушёл из жизни. Сохранились рисунки иллюстратора Йозефа Лады к незавершённым главам незаконченного романа: писатель рассказал художнику, о чём они будут… Войну Ярослав Гашек изобразил бессмысленной бойней без всякого ореола высокой трагедии. Просто всё в мире перевернулось с ног на голову. Добрый и обаятельный Швейк, попав в армию, поступает так, как ведут себя обычные воспитанные люди. Но в среде солдафонов и стукачей его дела и речи оказываются преступными, и получается, что каждым своим честным поступком он наносит ущерб армии и государству. Этот созданный Гашеком образ стал мощным протестом гуманиста против войны и занял в мировой литературе место в одном ряду с фигурами Дон Кихота и Гамлета. Бугульма помнит своего чешского гостя. В середине прошлого века местные краеведы собрали вещи, которые реально окружали Гашека в этом городе, и в здании бывшей комендатуры открылся музей писателя. А в 2011 году мэрия города заказала бугульминскому скульптору Андрею Маер бронзовый памятник. Это не единственная в России скульптура, изображающая Швейка, но подобные ей обычно украшают вход в дорогие питейные заведения. Что поделать, не все способны понять, о чём написаны книги. Он любил жизнь, нормальную и свободную, при которой ему бы не нужно было кого-то убивать, есть в сыром окопе какую-то гадость только потому, что ненавистному престарелому кайзеру нанесли обиду или показались неправильными границы. Швейк любил жизнь с её простыми радостями - пивом, сосисками, породистыми и беспородными собаками, мягкой постелью. Неужели таких простых радостей жизни не заслуживает обычный добрый и обаятельный человек? Швейк стоит на платформе вокзала Бугульма около указателя, стрелки которого нацелены на Уфу, Москву и, конечно, на Прагу. Но по его лицу видно: отсюда он уезжать не собирается. |

|

Привет всем!!!Построен Коломенским заводом в декабре 1951 г.

"Паровоз установлен 27 августа 2011 г. в честь 100-летия станции Бугульма и открытия движения на Волжско-Бугульминской железной дороге" — надпись на тендере. Обозначен как Л-9669. Торжественное открытие памятника знаменитому паровозу серии Л-9669 приурочено к двум важным датам – столетнему юбилею со дня открытия железнодорожного сообщения на участке Мелекесс (ныне Димитровград) - Бугульма и 100-летнему юбилею станции Бугульма. Сотрудники железнодорожных предприятий Бугульминского узла приняли активное участие в установке паровоза. Специалисты ремонтного и эксплуатационного локомотивного депо Бугульма провели основную работу по реставрации многолетнего труженика стальной магистрали - Паровоза «Л». При реставрации была допущена неточность: на самом деле это паровоз Л-1765, и его заводской номер на сухопарнике №9669, выпущен Коломенским заводом в 1951 году. Так и получилось, что на борту написали его заводской номер. Работники путевого хозяйства, для его доставки к месту, проложили временный подъездной путь: проведена отсыпка земляного полотна, уложена рельсошпальная решетка. Новый памятник лаконично вписался в архитектурный облик вокзального комплекса города Бугульма. Торжественное открытие памятника состоялось 25.08.2011 года. Паровоз был доставлен из Нурлата. Работники ремонтного локомотивного депо Бугульма починили и покрасили будущий экспонат. Он стал как новенький. В его установке принимали участие все железнодорожные подразделения Бугульмы, а также две путевые Подготовительные работы начались еще в феврале 2011 года, с установки рельсовых плетей. Нужно было уложить путь от 530-й стрелки до привокзальной площади. Большую помощь оказали восстановительный поезд станции Бугульма, ПМС-61 и ПМС – 149. Стоит отметить, что путеукладчик прокладывал путь с особой осторожностью, продвигаясь со скоростью 1 км/час. Чтобы поставить паровоз на постамент, потребовалось развернуть его почти на 90 градусов – с этой задачей успешно справились работники восстановительного поезда. Городская администрация быстро и четко помогала во всех вопросах, и 21 августа паровоз был благополучно установлен на привокзальной площади. Новый памятник лаконично вписался в архитектурный облик вокзального комплекса города. |

|

Здравствуйте сегодня были на вечном огне.Узнала много интересного. В 60х годах 20 века был построен мемориал "Вечной славы" с Вечным огнем у подножия. Гранитно-бетонный монумент представляет собой стелу и развернутый красный флаг. Правая часть этого флага выполнена в виде черной траурной ленты, а cлева, где изображены лица матрос, солдата, женщин символизирует захоронение. На мраморных плитах увековечены фамилии 5560 человек, погибших на полях сражений. Из 15 тысяч солдат, ушедших на фронт в годы войны из Бугульмы и района, вернулись только 10 тысяч.

К 55-летию Дня Победы, в 2000 году, здесь были установлены танк Т-54, бронетранспортёр и пикирующий бомбардировщик Пе-2 с надписью на борту "Бугульминский Колхозник".  |

|

В помещении океанариума площадью в полторы тысячи квадратных метров расположился самый длинный в Европе аквариум, в котором обитают более 3000 рыб.

Казанский океанариум – это нечто большее, чем просто место, где можно посмотреть на экзотических рыб: здесь также представлены и животные. Всего в океанариуме обитают около 500-600 видов животных, рыб и морских организмов. Среди них - большие акулы, морские котики, большие сухопутные черепахи, пингвины, крокодилы и рыбы редких видов. |

|

Музейный комплекс размещается на 3,7 га на территории восточного малого города у нижнего въезда на территорию Болгарского музея-заповедника Экспозиции располагаются и в других зданиях музейного комплекса. В доме мельника реконструирован интерьер татарского дома, который создан на основе подлинных фотографий интерьеров татарских домов из фондов Национального музея РТ с использованием образцов сохранившихся предметов быта, убранства дома, одежды, орудий труда, относящихся к концу 19 — началу 20 веков.

Примечательными объектами комплекса являются ветряная и водяная мельницы. В экспозиции, расположенной внутри ветряной мельницы, можно познакомиться не только с процессом помола зерна, но и узнать о мельницах, существовавших в Спасском уезде на рубеже 19 — 20 веков. Хозяйственные постройки — амбар и гумно — дополняют рассказ о переработке и хранении урожая. В пекарне представлены экспонаты, связанные с хлебопечением и традиционным татарским чаепитием — домашняя утварь, формы для выпечки хлеба, посуда. Здесь же посетители смогут понаблюдать за приготовлением мучных изделий и отведать горячего ароматного хлеба. |

|

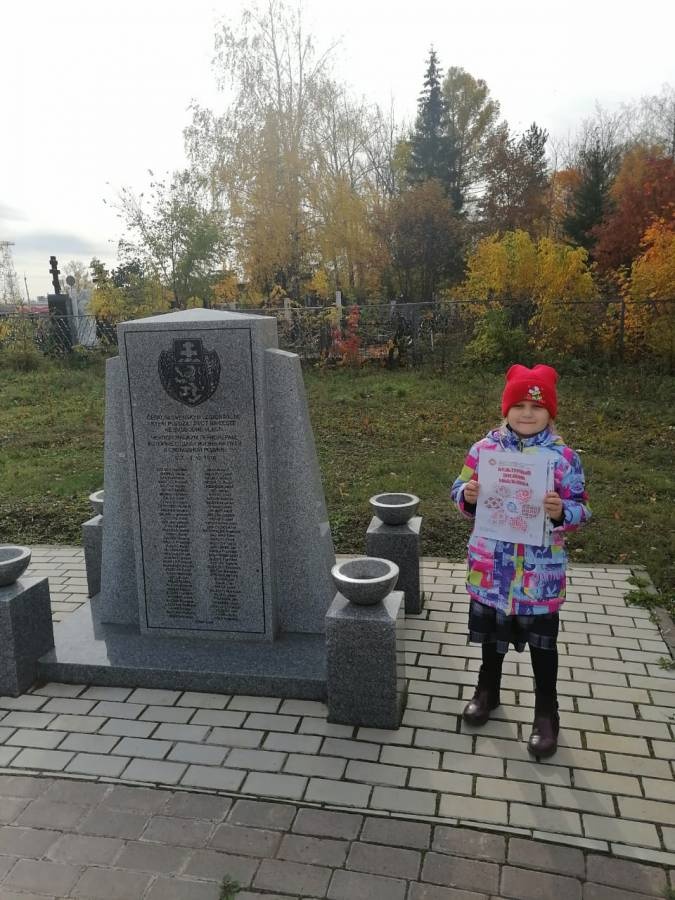

Привет всем. сегодня хочу рассказать про памятник чехославацким легионерам.

Первые столкновения бугульминской железнодорожной дружины с чехословацкими легионерами произошли 26 июня 1918 года у Кандров, где легионеры организовали крушение поезда с продовольствием, 4 июля железнодорожники отбили у легионеров захваченный ими поезд с продовольствием. На рассвете 5 июля 1918 года на станции Дымка близ Бугульмы произошел бой между 19 бугульминскими дружинниками и чехословацкими легионерами. В бою погибло 3 дружинника, потери среди легионеров нам неизвестны. 16 обезоруженных дружинников были расстреляны (2 дружинника после расстрела выжили). Погибшие в бою с обеих сторон похоронены на станции Дымка. Расстрелянные дружинники похоронены на русском православном кладбище г. Бугульмы по ул. Красноармейской. На месте их захоронения установлен памятник республиканского значения. |