Главная

→ БЛОГИ

Новые записи

Блоги

|

Шигабутдин Марджани (Шигабутдин бин Багаутдин аль-Казани аль-Марджани (16.1.1818 – 18.4.1889) - великий татарский просветитель, мусульманский богослов, философ, историк.

10 фактов из биографии "отца татарской нации". Именем Марджани названа самая старинная каменная мечеть города Казани. Сам он там был имамом с 1850 года. Марджани называют "татарским Геродотом, "отцом татарской нации". Совместно со своим учеником Хусаином Фаизхановым предложил первую в России идею о реформировании системы образования мусульман, предусматривавшую создание 10-классного медресе в Казани, где обучалась татарская элита. Его идеи о реформировании заложили основу возникшего позднее мусульманского реформаторского движения — джадидизма. Автор первого капитального научного труда по истории татар —"Мустафад ал-ахбар фи ахвал Казан ва-Булгар" (Полезные сведения о Казани и Булгаре), где обосновал историческую преемственность волжских булгар, татар Золотой Орды и Казанского ханства с современными волго-уральскими татарами. Являясь авторитетным мусульманским богословом, отстаивал идею о необходимости сохранения татарами своей национальной идентичности и самосознания и недопустимости его растворения внутри остального "исламского мира". Является автором более чем 30 трудов, написанных, в основном, на арабском языке. Только несколько произведений было написано на татарском арабским шрифтом. Несколько произведений Марджани так и не было найдено. Шигабутдин Марджани последовательно отстаивал реформаторские взгляды "татарского Мартина Лютера" — Габденнасыра Курсави, считал себя его учеником, хотя никогда с ним в жизни и не встречался (Курсави умер за 5 лет до рождения Марджани). Консервативные имамы неоднократно обвиняли его, как и его мировоззренческого предшественника Габденнасыра Курсави в вероотступничестве. Почти стал муфтием и председателем Оренбургского магометанского духовного собрания (предшественник современного Центрального Духовного управления мусульман России) в 1865 г. Этому помешали протесты консервативно настроенной части мусульманского духовенства, члены которого написали множество негативных писем в его адрес, и обер-прокурор Святейшего Синода (своеобразного "министерства по делам религий").

Зарина Мустакимова

21 ноября 2021

13 комментариев

+4

457

шигабутдин марджани, памятник, культурный дневник, бюст, апастово

|

|

Габделькаюм Габденнасырович Насыров (Каю́м Насыйри́) (тат. Qayum Nasıri, Каюм Насыйри; 2 [14] февраля 1825—20 августа 1902) — татарский учёный-этнограф, литератор и просветитель XIX века.Выдающийся учёный, писатель и просветитель татарского народа Каюм Насыри в течение своей более чем полувековой научной, литературной и педагогической деятельности издал около сорока трудов по художественной литературе, фольклору, филологии, педагогике, математике, истории, географии, астрономии и другим отраслям науки. Каюм Насыри был истинным ученым, он горячо любил свою родину, свой народ и много сделал для его развития. Будучи писателем-демократом, просветителем, Каюм Насыри всю свою жизнь отдал делу распространения среди татарского населения науки и знания, культуры и прогресса. Он шел впереди представителей демократического направления в общественной жизни, постоянно ратовал за сближение татар с деятелями русского революционного движения, боролся за изучение татарами русского языка. Имя Каюма Насыри сегодня известно каждому, кто хотя бы немного знаком с историей и культурой татарского народа. Память о выдающемся просветителе не только не померкла за последние десятилетия, но и была увековечена в названиях улиц, в мемориальных местах и музеях, в массовом издании и широкой пропаганде его трудов. Однако посмертная слава и благодарность потомков послужили всего лишь небольшим вознаграждением человеку, который на протяжении всей своей жизни, находясь в счастливом поиске истины, в то же время постоянно испытывал непонимание и даже неприязнь современников, бедность и неудачи, холодное, беспросветное одиночество.

|

|

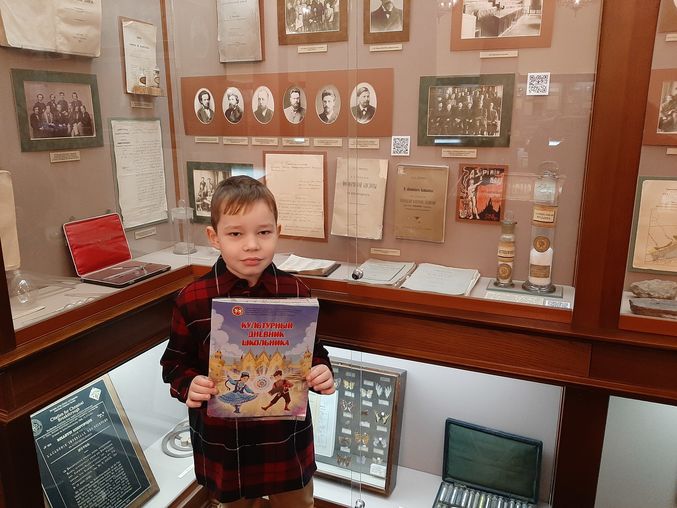

Сегодня я был в очень интересном месте. И хочу вам рассказать о нем. Это музей истории Казанского университета.

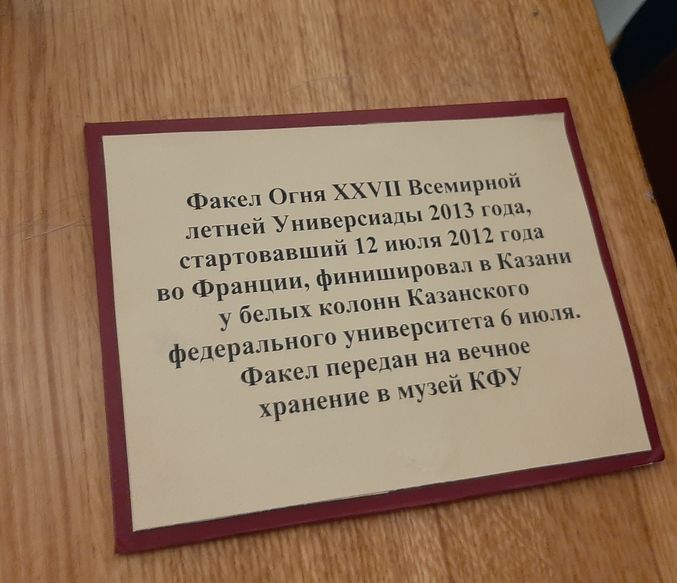

Музей истории Казанского университета располагается в самом центре главного здания КФУ. Музей посвящен двухвековой истории возникновения, становления и развития Казанского университета – от императорского до федерального. Основной раздел экспозиции рассказывает о научных школах, выдающихся исследователях и открытиях, принесших Казанскому университету и его ученым всемирную известность. Большое внимание уделено знаменитым студентам и выпускникам университета: государственным деятелям, деятелям науки, культуры, литературы и искусства, спорта. Среди них С.Т. Аксаков, Н.И. Лобачевский, И.М. Симонов, А.М. Бутлеров, Л.Н. Толстой, В.И. Ульянов-Ленин, Е.К. Завойский, А.Е. Арбузов и др. В каждом разделе экспозиции можно увидеть реликвии прошлого и настоящего, ставшие свидетелями множества событий в истории университета и страны. В предактовом зале Музея истории Казанского университета находится выставка под названием «Война и мир Семёна Альтшулера». Семен Александрович Альтшулер - крупный учёный физик. Он оставил глубокий след в истории науки как физик-теоретик, внесший значительный вклад в различные области физики, прежде всего физику магнитного резонанса. |

|

Добрый вечер, друзья! Хочу написать о моем земляке, Герое Советского Союза Осипове Василии Ивановиче.

В честь Осипова названа улица в Пестрецах и установлен его бюст. Василий Осипов родился в 1912 году в деревне Неялово, ныне — Пестречинский район Татарстана. После окончания начальной школы работал сначала в собственном хозяйстве, позднее поваром в Казани. В 1942 году Осипов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. К сентябрю 1943 года красноармеец Василий Осипов был стрелком 310-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии 15-го стрелкового корпуса 13-й армии Центрального фронта. Отличился во время битвы за Днепр. 22 сентября 1943 года Осипов в составе передовой группы переправился через Днепр в районе села Навозы и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу, отразив большое количество немецких контратак, зачастую переходивших в рукопашные схватки, и продержавшись до переправы основных сил. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за «успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство» красноармеец Василий Осипов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 8 марта 1944 года Осипов погиб в бою на территории Тернопольской области Украинской ССР. Первоначально был похоронен в селе Супрановка Подволочисского района, позднее перезахоронен в посёлке Подволочиск. Я считаю, что мы должны помнить наших героев! |

|

Привет ребята! Сегодня в культурном центре нашего города прошел спектакль "Конек-Горбунок" по сказке Петра Ершова. Постановка спектакля не отпускает зрителя ни на секунду: Жар-птица,Царь-девица и другие любимые персонажи поражают размахом своих образов и красотой костюмов. Спектакль очень красочный, дает абсолютный позитив и задор.

|

|

Аллея воинской славы.12 июня 2015 в День России, в Лениногорске состоялось торжественное открытие Аллеи Воинской Славы. Она состоит из 5 пилонов, отражающих информацию о пяти войнах: Отечественной войне 1812 года, Первой мировой войне (1914-1918 гг.)Она состоит из 5 пилонов, отражающих информацию о пяти войнах: Отечественной войне 1812 года, Первой мировой войне (1914-1918 гг.)Создание Аллеи было инициировано администрацией города совместно с советом ветеранов в преддверии празднования 70-летия Победы в Великой отечественной .

|

|

Николаев Яков Иванович.

Кавалеры ордена славы 3х степеней. Николаев Яков Иванович Родился 27 ноября 1916 года в деревне Северовка, Лениногорского района Республики Татарстан[2]. В 1922 году мать вышла замуж за Генералова Фёдора Ивановича и взяла его фамилию, сын так же был записан на фамилию отчима[1]. Окончил 4 класса сельской школы. Работал в колхозе «Венера». В августе 1941 года был призван в Красную армию Шугровским райвоенкоматом. С того же времени на фронте. Весь боевой путь прошёл в составе 886-го отдельного сапёрного батальона. Воевал на Калининском, 2-м Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах. В период с 15 по 20 февраля 1944 года при подготовке прорыва вражеской обороны в районе озера Рожново красноармеец Генералов снял 113 мин и сделал 3 прохода в минных полях противника. Своими действиями обеспечил безопасный путь для наших танков в глубину обороны противника. У железнодорожной станции Локня на железнодорожном полотне и объездных путях обезвредил около 60 мин и разминировал 3 мостик. Приказом по войскам 44-го стрелкового корпуса от 11 марта 1944 года красноармеец Генералов Яков Фёдорович награждён орденом Славы 3-й степени. В ходе наступательных боёв в июле 1944 года красноармеец Генералов в составе группы сапёров участвовал в постройке переправ и мостов через две реки, показал образцы самоотверженной работы в сложных условиях. Награждён орденом Красной Звезды. При блокировании группировки противника на Курляндском направлении был ранен, попал в госпиталь. Нашёл свою часть на 3-м Белорусском фронте, где в составе 31-й армии 886-й сапёрный батальон участвовал в Белорусской наступательной операции, а после Гумбинненской операции вместе с другими частями ступил на территорию Восточной Пруссии. 25 января 1945 года при прорыве обороны противника близ населённого пункта Дзингелен красноармеец Генералов проделал, в полосе наступления 1108-го стрелкового полка, 2 прохода в минных полях, снял 28 мин противника и 35 своих мин. При наступлении сопровождал стрелковые подразделения, не имел ни одного случая прорыва. Приказом по войскам 31-й армии от 9 февраля 1945 года красноармеец Генералов Яков Фёдорович награждён орденом Славы 2-й степени[1]. 29 марта 1945 года при штурме города Хайлигенбайль ефрейтор Генералов первым поднялся в атаку, уничтожил расчёт вражеского орудия, ворвался в траншею, гранатами и огнём из автомата истребил несколько противников. Был контужен, но остался в строю. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года ефрейтор Генералов Яков Фёдорович награждён орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы[1]. После окончания войны ещё год оставался на службе, разминировал Кёнигсберг, поля Белоруссии. В 1946 году старшина Генералов был демобилизован. Вернулся на родину. В 1949 году, при замене паспорта, предъявил свидетельство о рождении на Николаева Якова, а отчество вписали с его слов, якобы родного отца по имени, — Иванович. Только после выхода 3 марта 1967 года Указа о дополнительных льготах для лиц, хнаграждённых тремя орденами Славы, обратился с просьбой о замене орденских книжек. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1973 года соответствующие изменения были внесены. Работал плотником в управлении «Камснаб», сменным мастером в Лениногорском управлении «Татгеологоразведка», мастером Управления производственной технической комплектации. Последние годы жил в Нижнекамске. Активно участвовал в общественной работе в качестве члена совета ветеранов войны и труда города. Скончался 19 января 1997 года. Похоронен на кладбище в деревне Ильинка Нижнекамского района[1].Николаев Яков Иванович. Кавалеры ордена славы 3х степеней. Николаев Яков Иванович Родился 27 ноября 1916 года в деревне Северовка, Лениногорского района Республики Татарстан[2]. В 1922 году мать вышла замуж за Генералова Фёдора Ивановича и взяла его фамилию, сын так же был записан на фамилию отчима[1]. Окончил 4 класса сельской школы. Работал в колхозе «Венера». В августе 1941 года был призван в Красную армию Шугровским райвоенкоматом. С того же времени на фронте. Весь боевой путь прошёл в составе 886-го отдельного сапёрного батальона. Воевал на Калининском, 2-м Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах. В период с 15 по 20 февраля 1944 года при подготовке прорыва вражеской обороны в районе озера Рожново красноармеец Генералов снял 113 мин и сделал 3 прохода в минных полях противника. Своими действиями обеспечил безопасный путь для наших танков в глубину обороны противника. У железнодорожной станции Локня на железнодорожном полотне и объездных путях обезвредил около 60 мин и разминировал 3 мостик. Приказом по войскам 44-го стрелкового корпуса от 11 марта 1944 года красноармеец Генералов Яков Фёдорович награждён орденом Славы 3-й степени. В ходе наступательных боёв в июле 1944 года красноармеец Генералов в составе группы сапёров участвовал в постройке переправ и мостов через две реки, показал образцы самоотверженной работы в сложных условиях. Награждён орденом Красной Звезды. При блокировании группировки противника на Курляндском направлении был ранен, попал в госпиталь. Нашёл свою часть на 3-м Белорусском фронте, где в составе 31-й армии 886-й сапёрный батальон участвовал в Белорусской наступательной операции, а после Гумбинненской операции вместе с другими частями ступил на территорию Восточной Пруссии. 25 января 1945 года при прорыве обороны противника близ населённого пункта Дзингелен красноармеец Генералов проделал, в полосе наступления 1108-го стрелкового полка, 2 прохода в минных полях, снял 28 мин противника и 35 своих мин. При наступлении сопровождал стрелковые подразделения, не имел ни одного случая прорыва. Приказом по войскам 31-й армии от 9 февраля 1945 года красноармеец Генералов Яков Фёдорович награждён орденом Славы 2-й степени[1]. 29 марта 1945 года при штурме города Хайлигенбайль ефрейтор Генералов первым поднялся в атаку, уничтожил расчёт вражеского орудия, ворвался в траншею, гранатами и огнём из автомата истребил несколько противников. Был контужен, но остался в строю. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года ефрейтор Генералов Яков Фёдорович награждён орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы[1]. После окончания войны ещё год оставался на службе, разминировал Кёнигсберг, поля Белоруссии. В 1946 году старшина Генералов был демобилизован. Вернулся на родину. В 1949 году, при замене паспорта, предъявил свидетельство о рождении на Николаева Якова, а отчество вписали с его слов, якобы родного отца по имени, — Иванович. Только после выхода 3 марта 1967 года Указа о дополнительных льготах для лиц, хнаграждённых тремя орденами Славы, обратился с просьбой о замене орденских книжек. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1973 года соответствующие изменения были внесены. Работал плотником в управлении «Камснаб», сменным мастером в Лениногорском управлении «Татгеологоразведка», мастером Управления производственной технической комплектации. Последние годы жил в Нижнекамске. Активно участвовал в общественной работе в качестве члена совета ветеранов войны и труда города. Скончался 19 января 1997 года. Похоронен на кладбище в деревне Ильинка Нижнекамского района. |

|

Алаев Михаил Константинович.

Кавалеры ордена славы 3х степеней. Алаев Михаил Константинович Родился 21 ноября 1925 года в селе Васильевка Альметьевского района Республики Татарстан. Мордвин. Окончил 7 классов. Работал в колхозе. В январе 1943 года был призван в Красную Армию Ново-Письмянским райвоенкоматом. После подготовки в запасном полку в апреле 1943 год направлен на фронт. Весь боевой путь прошёл в составе 216-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии. 19 июля 1944 года в бою за город Любомль гвардии красноармеец Алаев огнём из автомата лично уничтожил 12 фашистов. Приказом от 27 августа 1944 года гвардии красноармеец Алаев Михаил Константинович награждён орденом Славы 3-й степени. 14 января 1945 года в боях на левом берегу реки Висла близ населенного пункта Цициновка севернее города Радом гвардии красноармеец Алаев первым ворвался в траншею противника, из автомата истребил 12 солдат и 3 взял в плен. Приказом от 25 февраля 1945 года гвардии красноармеец Алаев Михаил Константинович награждён орденом Славы 2-й степени. Отличился Алаев и в боях на подступах к городу Берлину 14 апреля — 2 мая 1945 года. В одной из атак поднялся первым и ворвался в траншею врага, очистил её от противников, вывел из строя пулемет с прислугой. 19 апреля в бою за железнодорожную станцию Долгелин увлек за собой бойцов, ворвался в расположение противника, поразил трёх солдат и пленил одного. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с захватчиками гвардии красноармеец Алаев Михаил Константинович награждён орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы. Награждён орденами Славы 3-х степеней, медалями. Точных данных о дальнейшей судьбе нет. По данным на сайте «Мемориал», считается пропавшим без вести в апреле-мае 1945 года. |

|

У нас в районном центре есть ещё одна библиотека.

Это Тюлячинская центральная межпоселенческая библиотека В библиотеке очень красиво и уютно. Здесь книги для взрослых. Моя мама бирет книги из этой библиотеке. В библиотеке проходят много мероприятий. Например каждый год перед 8 мартом суда приглашают матерей солдатов поздравляют их праздником и читают письма их сыновей. В библиотеке проводятся многие конкурсы. |

|

Один из самых интересных музеев Кремля для мальчиков- это музей оружия- "Дух воина"! "Меч - это только продолжение руки" – говорили мудрецы Востока. За этой фразой стоит большая сила для того, кто её поймет. И разобраться в этом помогает многовековая история экспонатов музея оружия «Дух воина» в Казани. На выставке представлено уникальное собрание самых разнообразных видов защитного и наступательного вооружения, дошедшего до нас из глубины веков. Гордостью экспозиции является богатейшая коллекция клинков мечей и сабель, датированных периодами от позднего бронзового века до эпохи Золотой Орды. В музее представлены мечи киммерийцев, скифов, сарматов и гуннов – народов, населявших территорию России много столетий назад. Экскурсоводы музея расскажут посетителям не только о размерах и весе клинков, но и раскроют причины, по которым скифы побеждали этими мечами киммерийцев, а сарматы наголову разбили скифов в войне, длившейся два века. Расскажут, почему мечи гуннов оказались сильнее сарматских мечей. Кто и как потом победил самих гуннов. Расскажут о тех, в ком Дух воина оказывался больше, ярче, сильнее. Сабли - символ саморазвития Сабли на стендах казанского музея оружия - это не просто новая разновидность клинкового, рубящего и режущего оружия, в отличии от оружия колющего, но ещё и символ развития оружейной мысли и символ всестороннего развития личности. Лёгкая, стремительная красивая сабля в руке воина принесла много побед над мечем. На стендах Музея посетители увидят сабли самых разных столетий. Увидят, как они изменялись, а экскурсоводы удивительно ярко, образно и интересно расскажут, кто, как и где применял эти сабли. В музее также представлены пряжки, которыми украшали пояса самые уважаемые воины. Пряжки эти рассказывали об истории подвигов воина и его рода, о его положении в обществе. Рассказ был зашифрован в языке образов, которые содержали орнаменты и узоры, оттиснутые и отчеканенные на пряжках и бляшках. На стендах музея есть редкие украшения, и они не просто так выставлены отдельно. Они отражают материальную культуру «Шелкового пути», проходившего по булгарским, а потом и казанским землям. На этом же стенде и уникальный татарский нож - пычак. Вещь для смелого и умелого татарина символическая. Его реплику мастера «Казан - булата» детально воспроизвели и, как памятный сувенир, пычак можно приобрести прямо в музее. В музее много скульптур известного Казанского мастера. В музее есть классные фото зоны! Приходите в этот музей всей семьёй, будет очень интересно! |