Новые записи

Культурный дневник Афанасьевой Елизаветы

| Автор блога: | Елизавета Афанасьева |

|

Посмотрела мультфильм «Душа». Мне очень понравилось - он добрый, глубокий, трогательный. В нём есть чему поучиться и детям, и взрослым. Очень милые персонажи, особенно кот.

Елизавета Афанасьева

9 февраля 2021

+8

283

16 комментариев

|

|

Диплом за участие в культурно-исторической акции «Дневник блокады Ленинграда», посвященной 77-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. |

|

Стела Герою Советского Союза Газинуру Гафиатуллину. В канун 70-летнего юбилея Великой Победы состоялось торжественное открытие памятника после реставрации. Памятник отремонтирован на личные средства сотрудников ГУ МЧС России по Татарстану и МЧС Татарстана Преобразилась декоративная стена с фундаментом, стела, памятная доска. Гафиатуллин Газинур Гафиятович родился 13 января 1913 года в селе Сугушла ныне Лениногорского района Республики Татарстан. С первых дней Великой Отечественной войны он был призван в армию. Принимал участие в боях на рубеже Дриссы и Витебска, в смоленском сражении, в Калининградской и Ржевско-Вяземской оборонительных операциях, в боях за реку Ловать близ города Холм и Великие Луки. В ночь на 13 января 1944 года его полк вступил в бой у деревни Овсищи Псковской области. На рассвете бойцы пошли в атаку. Сержант Гафиатуллин с автоматом и гранатами пополз вперёд. Когда до дота оставалось не более 25 метров, поднялся во весь рост и кинул 3 гранаты. Пулемёт прекратил стрелять только на мгновение, но затем снова начал стрельбу по наступающим. Тогда Гафиатуллин подбежал к доту и закрыл амбразуру своей грудью. Батальон смог перейти в атаку. У погибшего товарищи насчитали 20 отверстий в груди. Указом Президиума Верховного Совета СССР Газинуру Гафиатуллину присвоили звание Героя Советского Союза посмертно. |

|

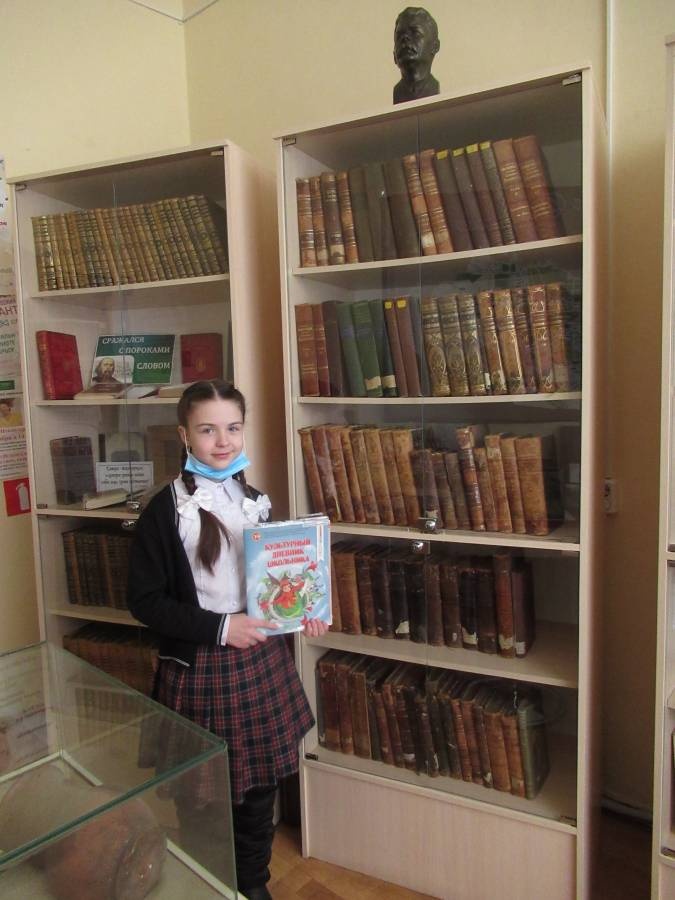

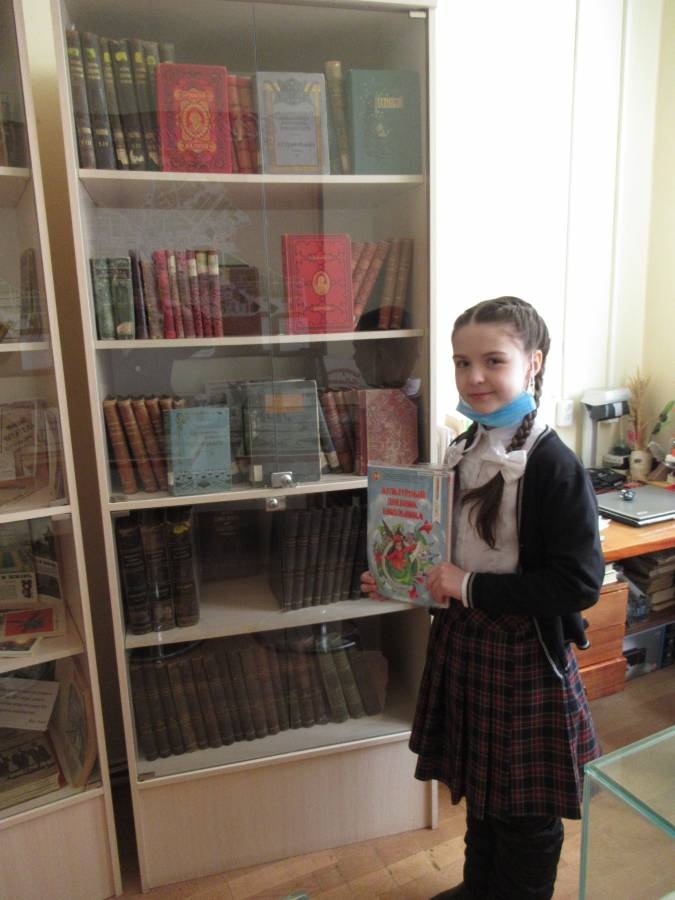

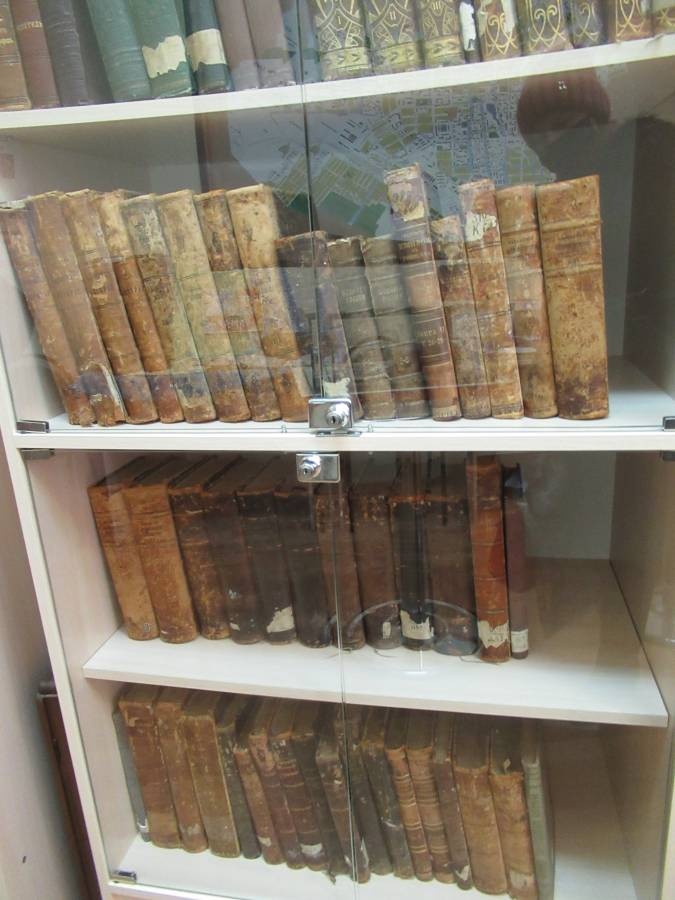

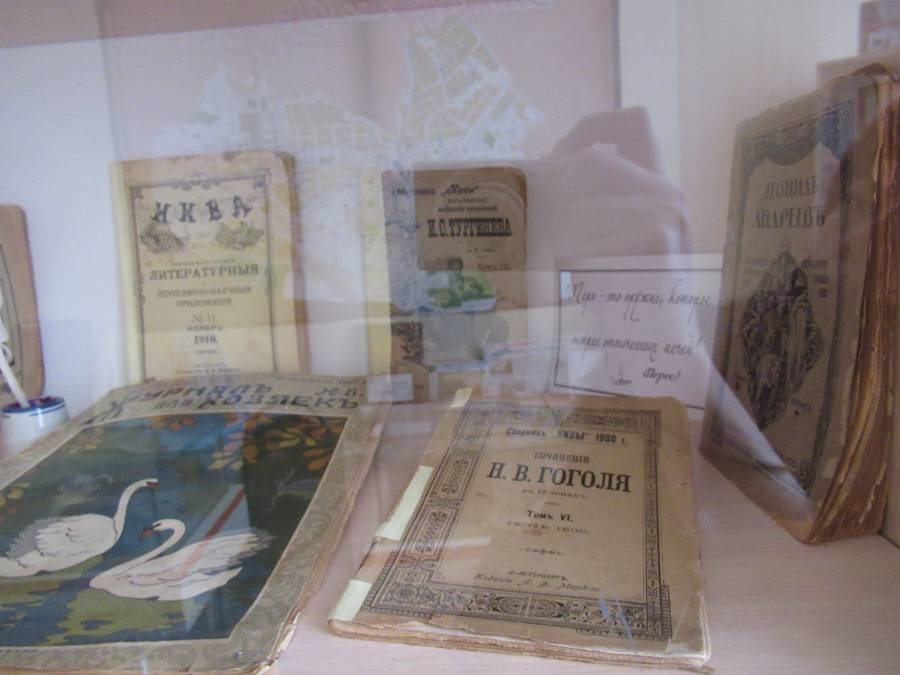

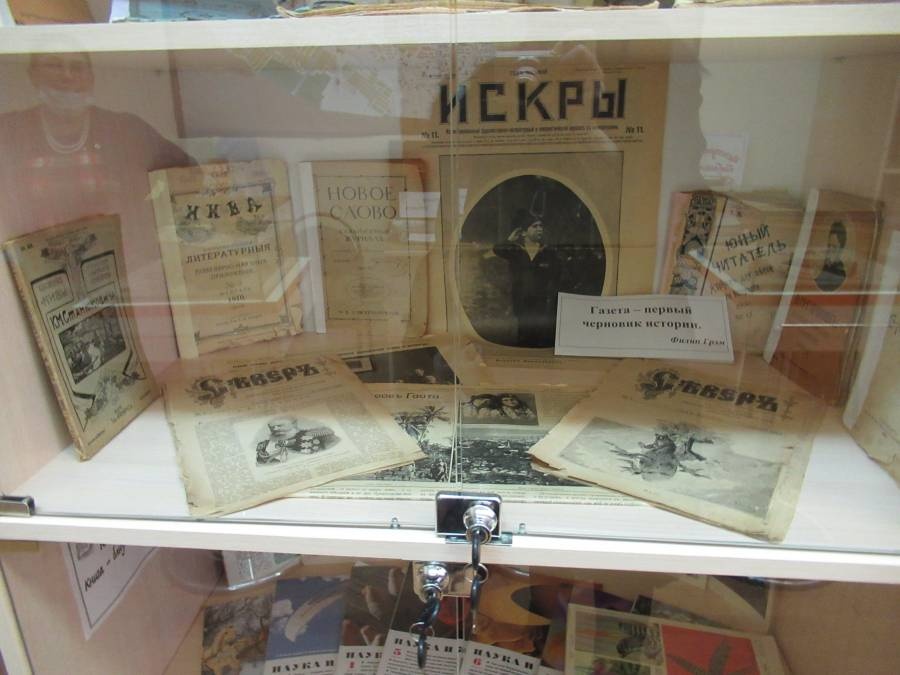

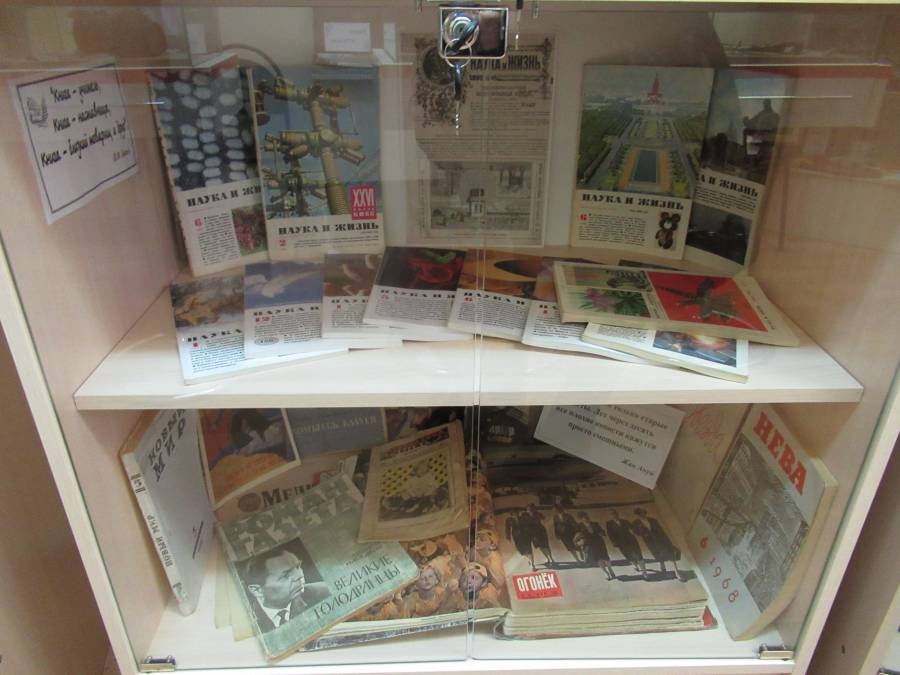

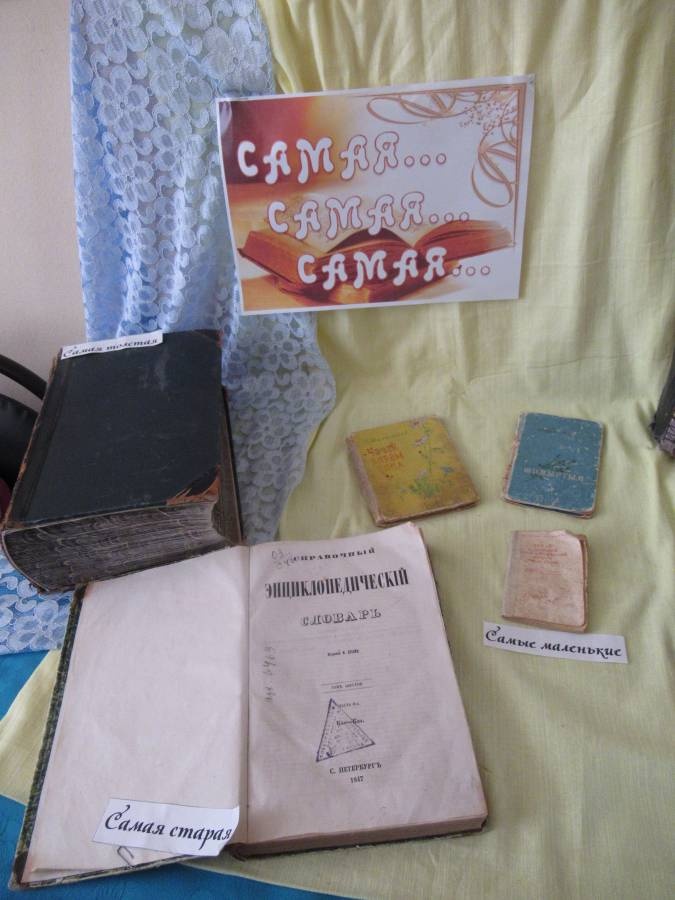

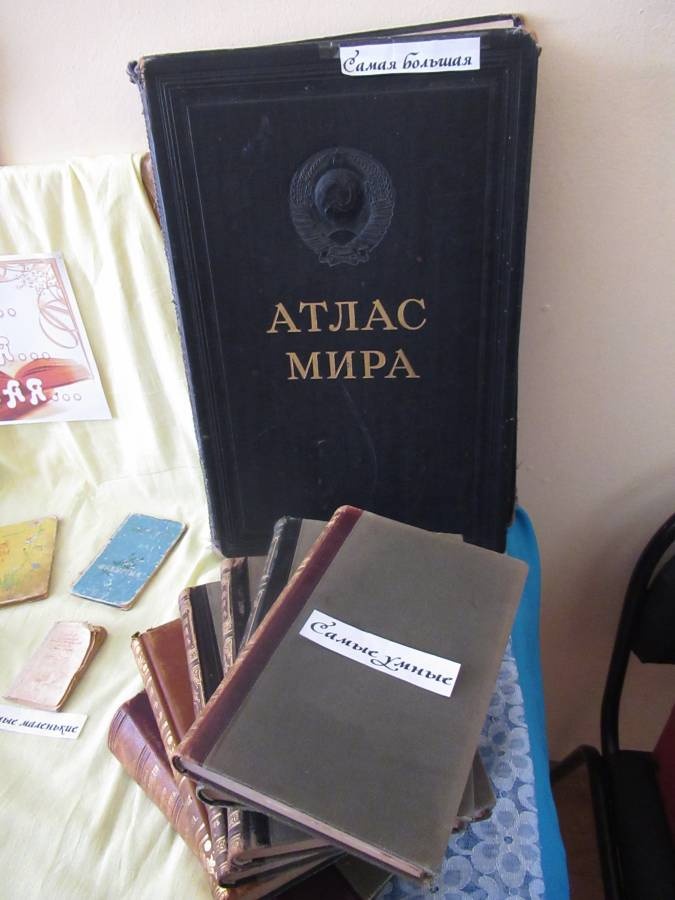

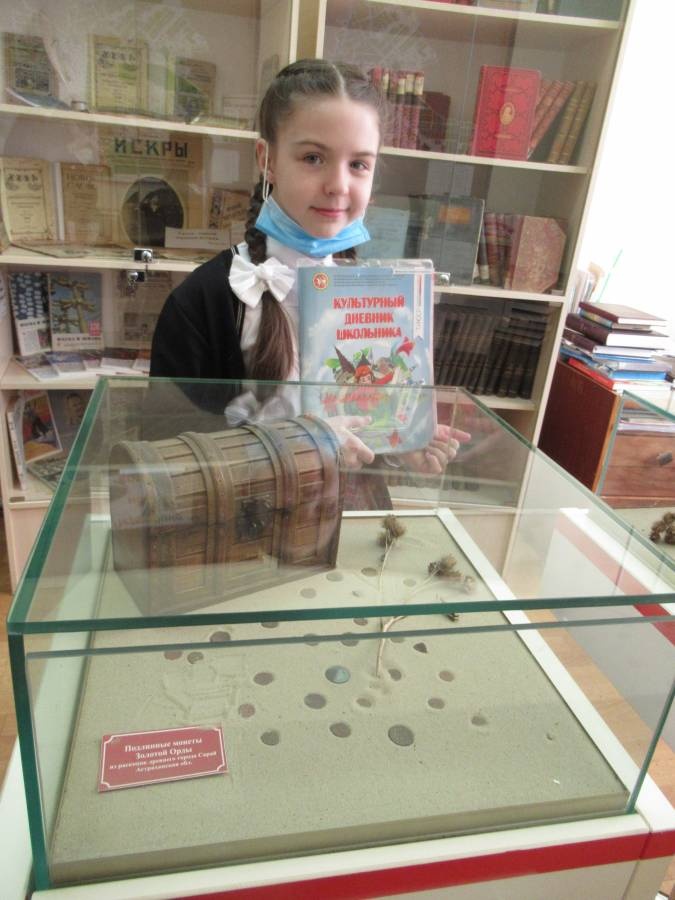

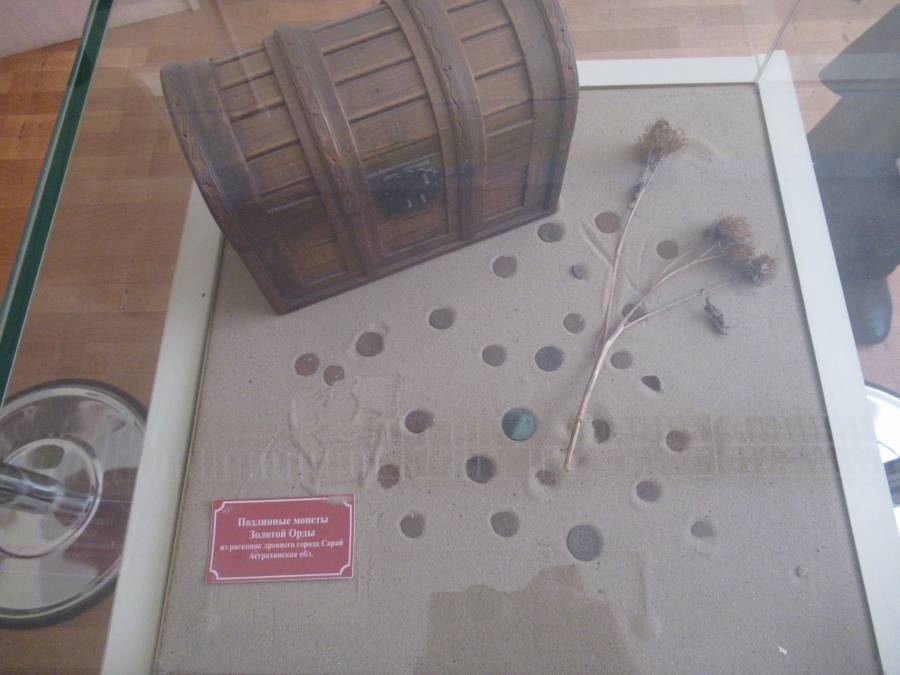

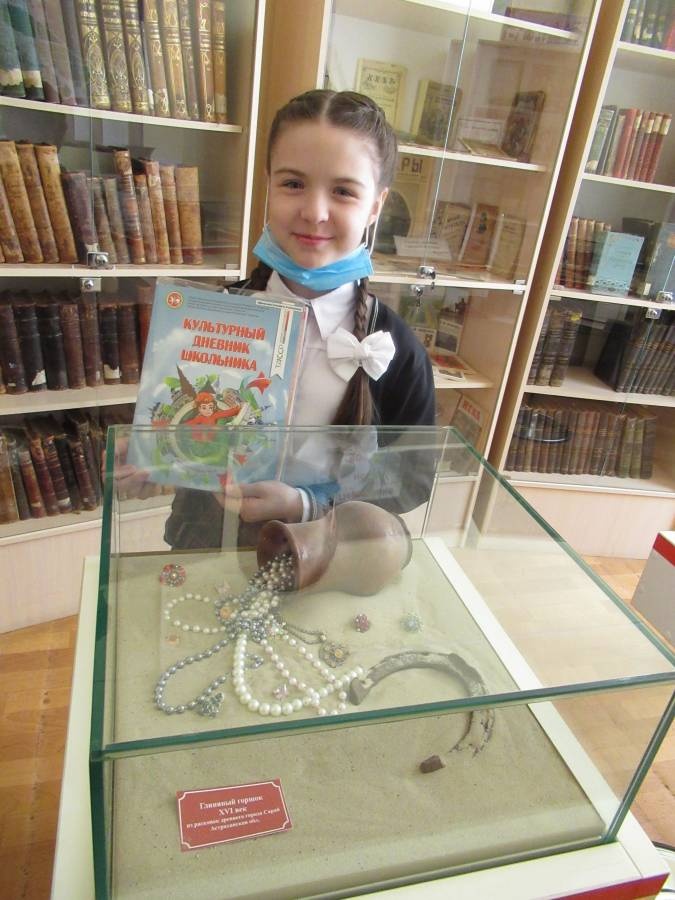

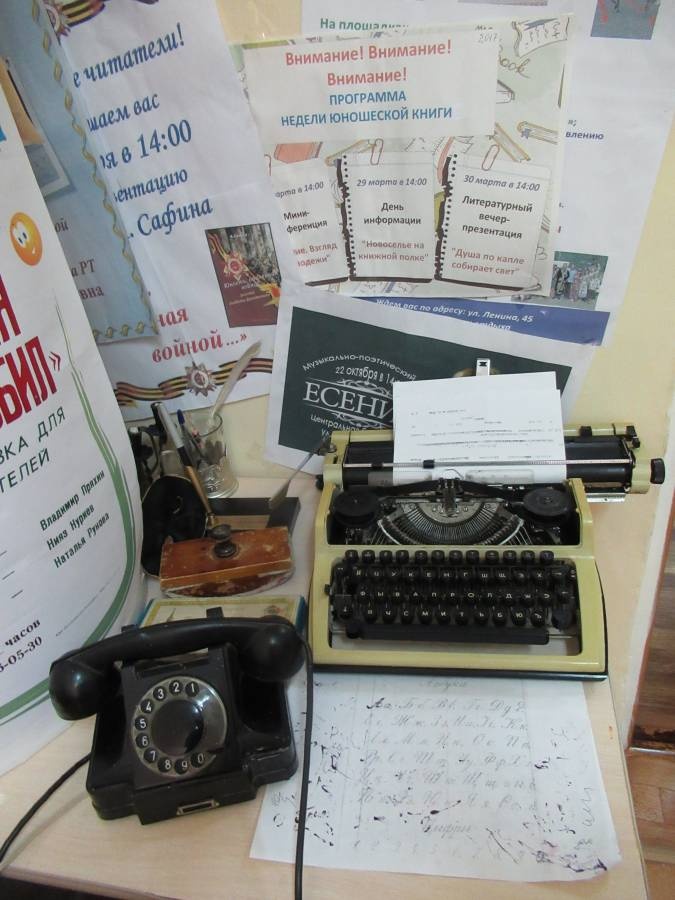

С интересом посетила музей Центральной библиотеки. Здесь хранятся дореволюционные книги. Когда то они принадлежали библиотекам дореволюционной Бугульмы, городским училищам. До 60-х годов было до 10000 дореволюционных изданий в музейном фонде Бугульмы. Были прижизненные издания Пушкина, Тургенева, Толстого, но в конце 60-х годов большая часть ценных исторических изданий была изъята в фонд национальной библиотеки Казани. У нас в музее остались разрозненные тома. Есть стенд со старинными журналами и газетами. Во времена, когда не было доступа в интернет и возможности распечатки на цветном принтере, работники библиотек к каждому мероприятию создавали тематические журналы. Подходили к этому творчески: писали красивым шрифтом, разукрашивали, подклеивали фотографии. Эти «рукотворные» журналы хранятся в библиотечном музее. На отдельном столе располагаются самые большие и самые маленькие книги. В небольших стеклянных витринах можно увидеть старинные монеты Золотой Орды и глиняный горшок XVIII века из раскопок древнего города Сарай Астраханской области. Подлинные предметы старины с раскопок мест стоянок Золотой Орды. Уделено внимание истории развития библиотечной системы нашего города. Одну из стен украшает большая карта Бугульмы с указанием улиц и учреждений нашего города. В музее собралась небольшая ретро коллекция: патефон, печатные машинки, дисковый телефон, радиола. Всё в рабочем состоянии. Бытовые старинные вещи в музей приносят посетители библиотеки, читатели. Стены украшают афиши проведённых мероприятий. |

|

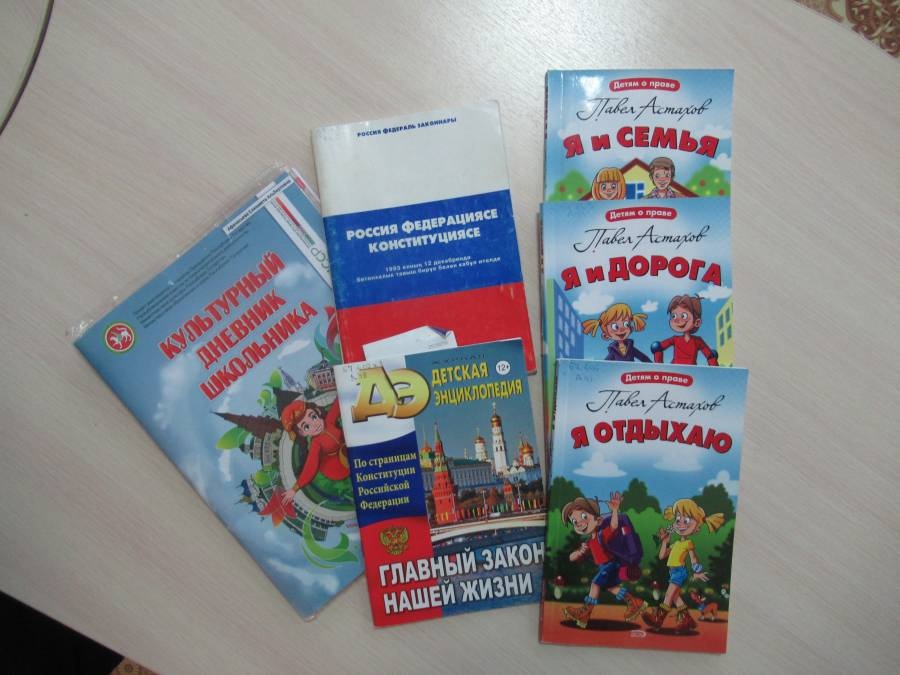

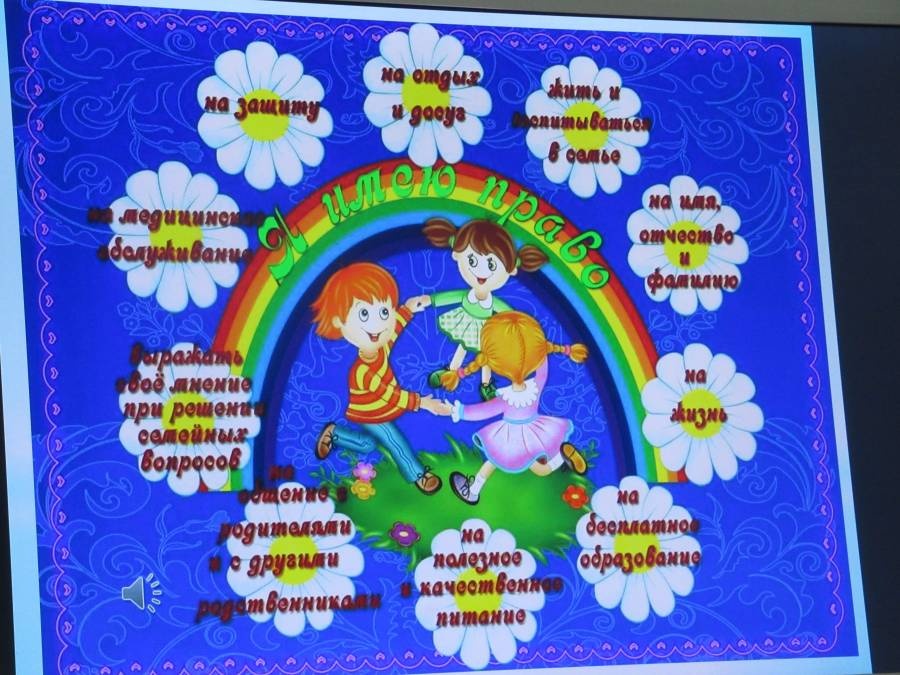

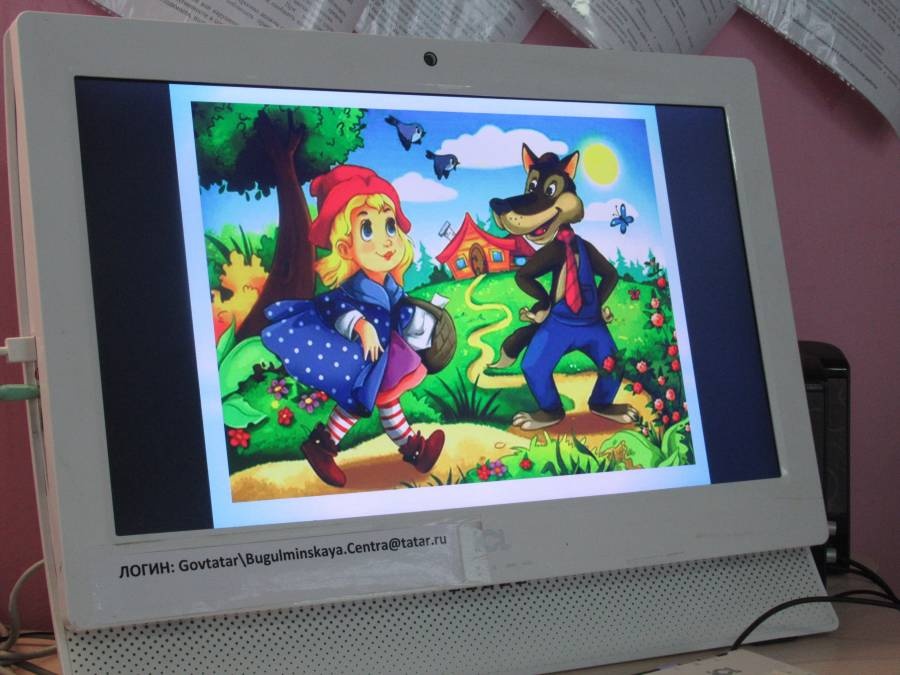

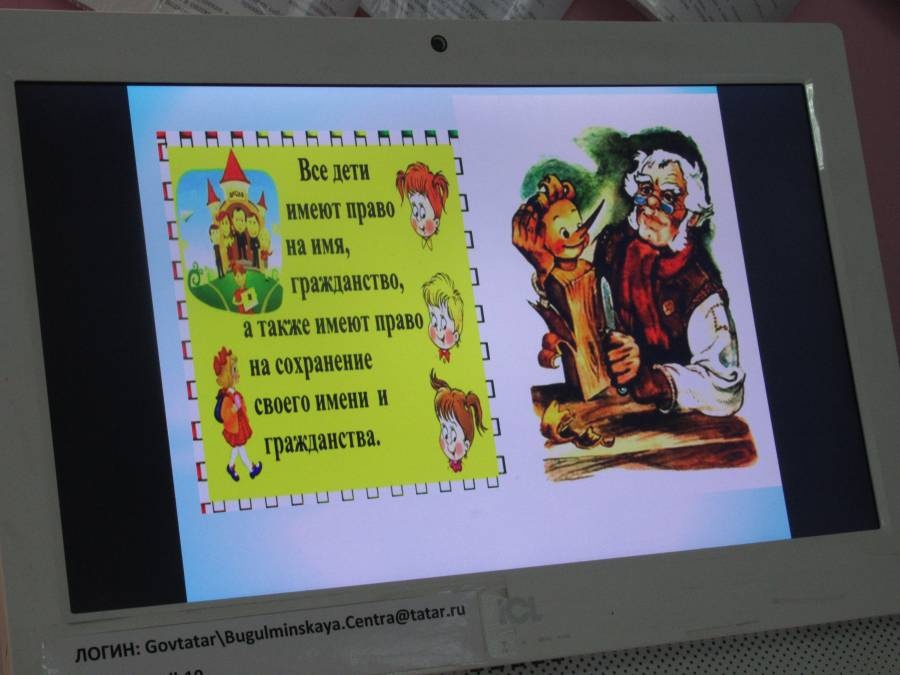

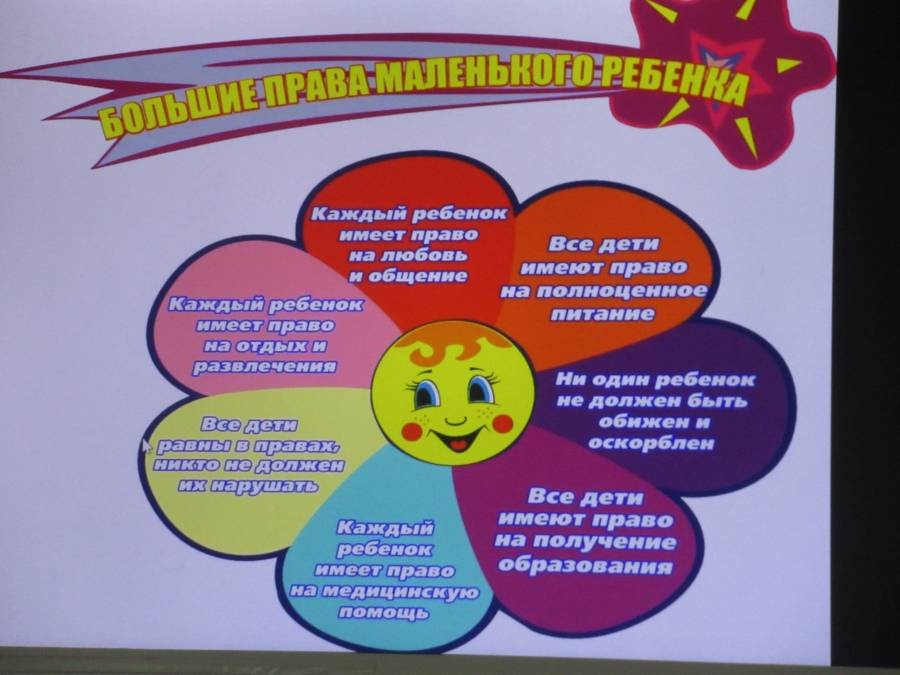

На одном из занятий клуба «Маленькая страна» при Центральной детской библиотеке для нас провели информационно-правовой час «С детства знай свои права». Что такое право, когда была принята Конвенция прав ребенка, какой закон государства основной? Главный библиотекарь Элеонора Мансуровна ответила на эти и другие вопросы. Интересным получилось путешествие по сказкам, знакомым нам с детства. Всегда ли соблюдаются права героев? Например, в сказках «Красная шапочка», «Семеро козлят» нарушается право каждого человека на личную неприкосновенность, жизнь и свободу. А в сказках «Заюшкина избушка» и «Три поросёнка» нарушается право на неприкосновенность жилища, защиту от вмешательства в личную и семейную жизнь. А вот Буратино и Снегурочка получили своё право на имя, гражданство и воспитание в семейном окружении. |

|

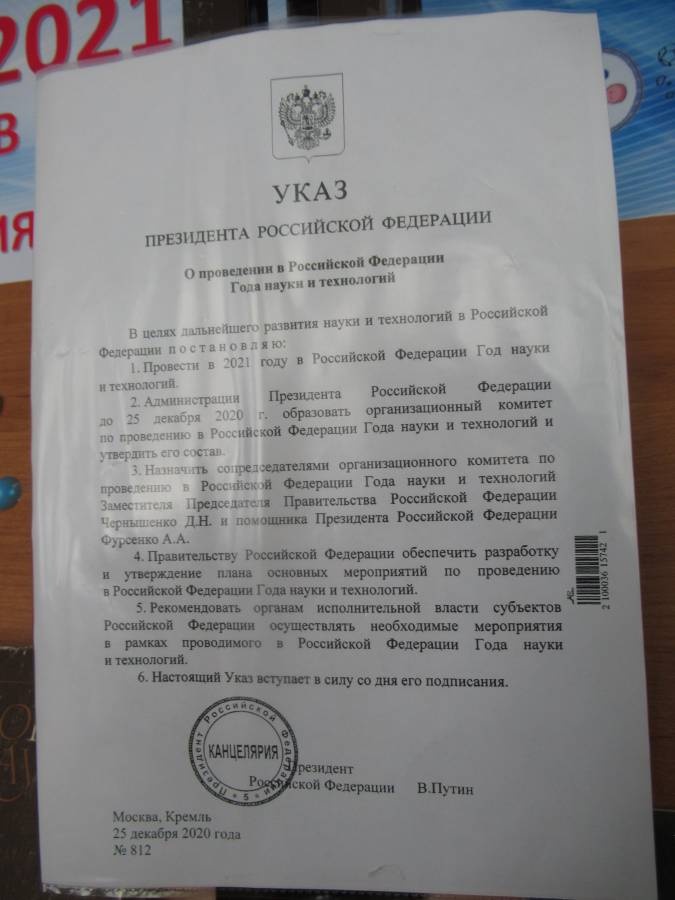

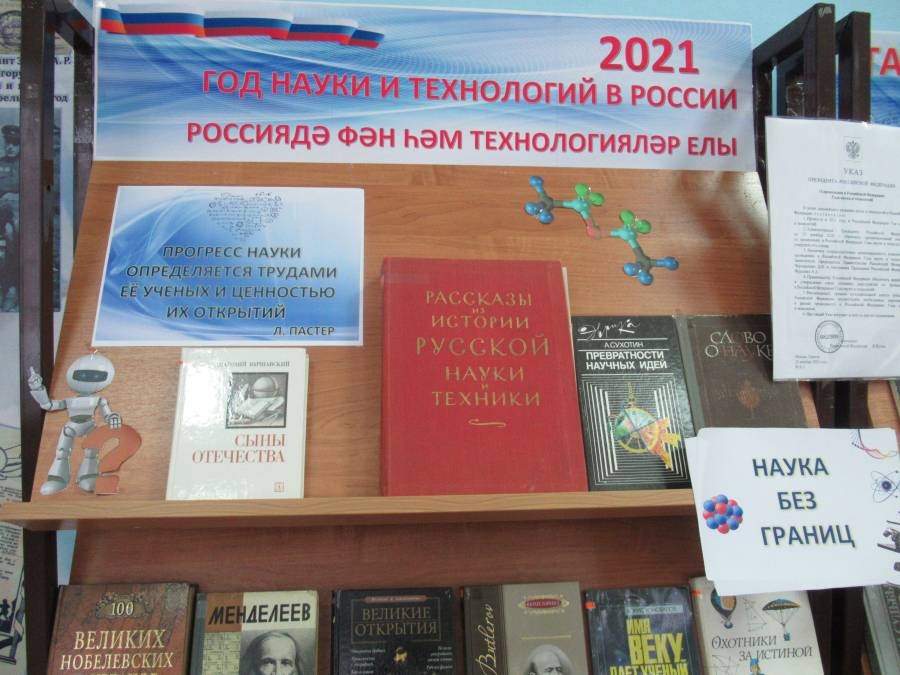

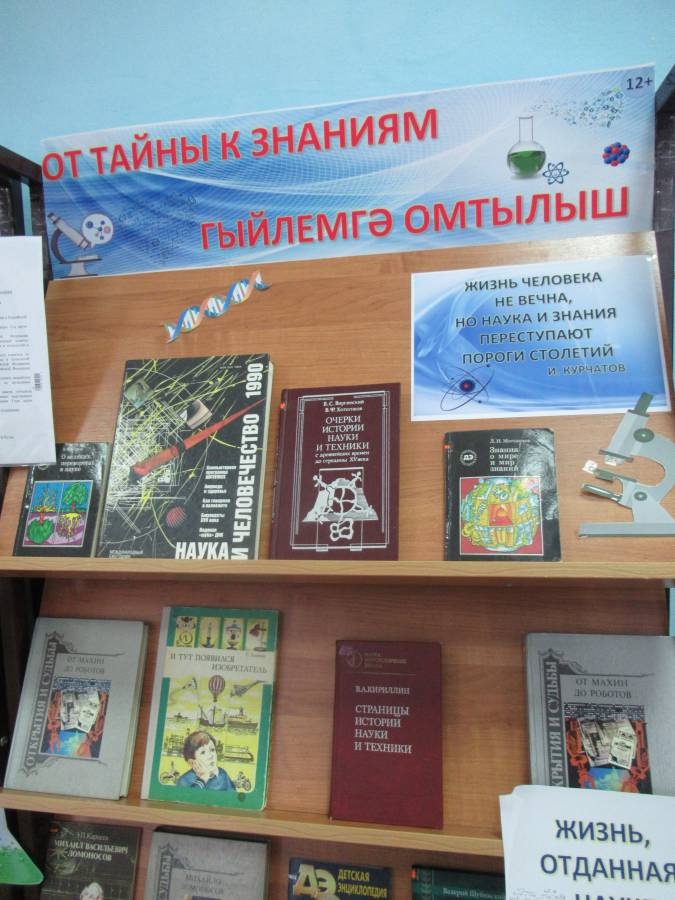

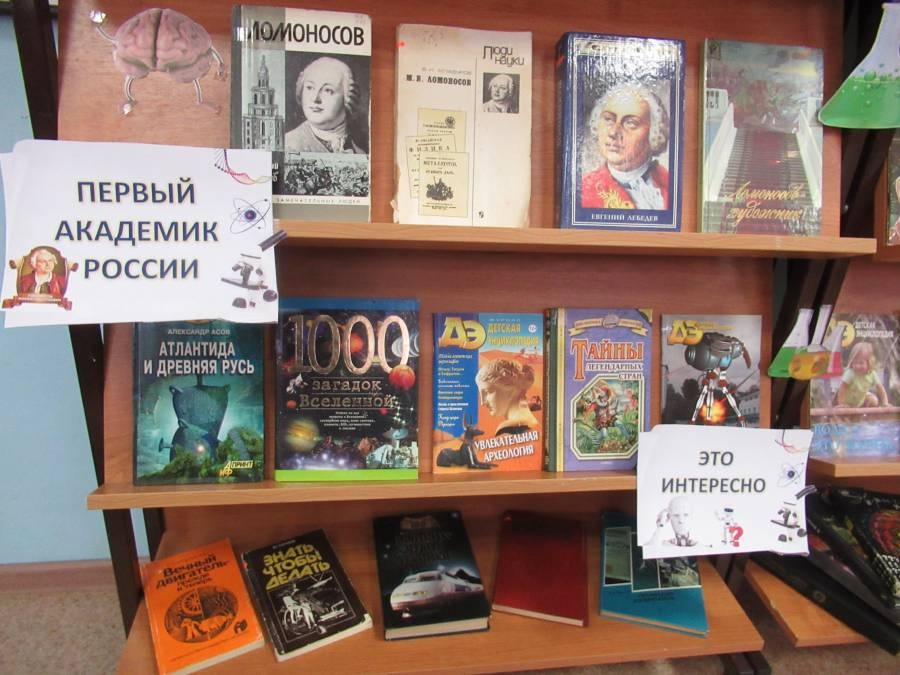

8 февраля – День российской науки. В Молодежном центре «Позитив» при центральной библиотеке открылась выставка-панорама «От тайны к знаниям», посвященная Году науки и технологий, который объявлен в 2021 году в Российской Федерации. На выставке представлена подборка научно-популярных и энциклопедических изданий об истории развития науки и техники, о достижениях в этих областях, о выдающихся ученых и изобретателях. «Рассказы из истории русской науки и техники», сборники серии «Открытия и судьбы» посвящены россиянам, их изобретениям, вошедшим в золотой фонд научно-технических открытий мировой инженерной мысли. Книги раздела «Первый академик России» поведают о Михаиле Ломоносове, который сыграл огромную роль в судьбе России. В 2021 году будет отмечаться 310-летие этого великого русского энциклопедиста, первого русского ученого-естествоиспытателя мирового значения. Книга В. Артемова «Русские ученые и изобретатели» рассказывает о жизни и научной деятельности И. Ползунова, И. Кулибина, Д. Менделеева, А. Попова и многих других, знаменитых на весь мир ученых. Этот и другие сборники будут полезны старшеклассникам и студентам при написании рефератов, подготовке к экзаменам. Большое количество ученых представляли Россию на мировой научной арене, многие из них были удостоены Нобелевской премии, об этом можно прочесть в книге С. Мусского «100 великих нобелевских лауреатов». В 80-х годах прошлого века издавались серии научно-популярной литературы «Ученые – школьникам», «Научно-популярная библиотека школьника», «Эврика» которые были ориентированы на школьников и студентов, книги пользовались большой популярностью у юных читателей. Они не потеряли своей актуальности и сейчас. Школьникам адресован познавательно-развивающий раздел «Ума палата». |

|

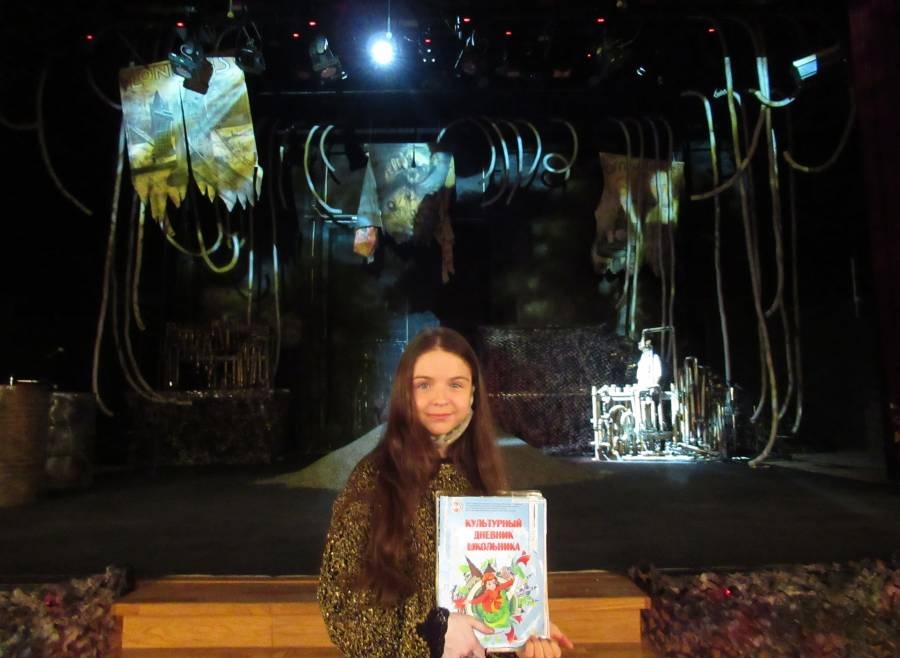

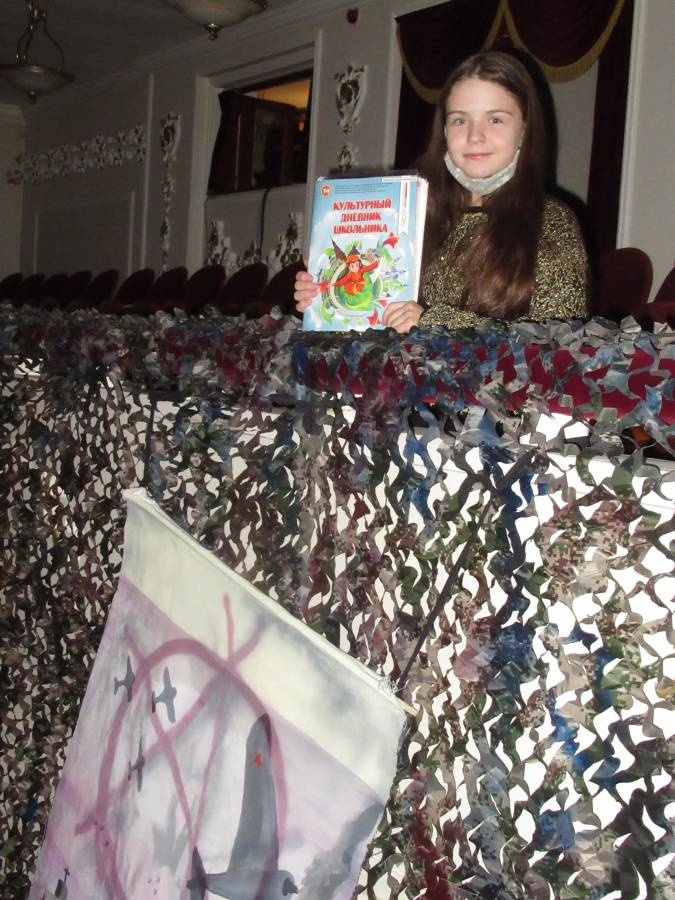

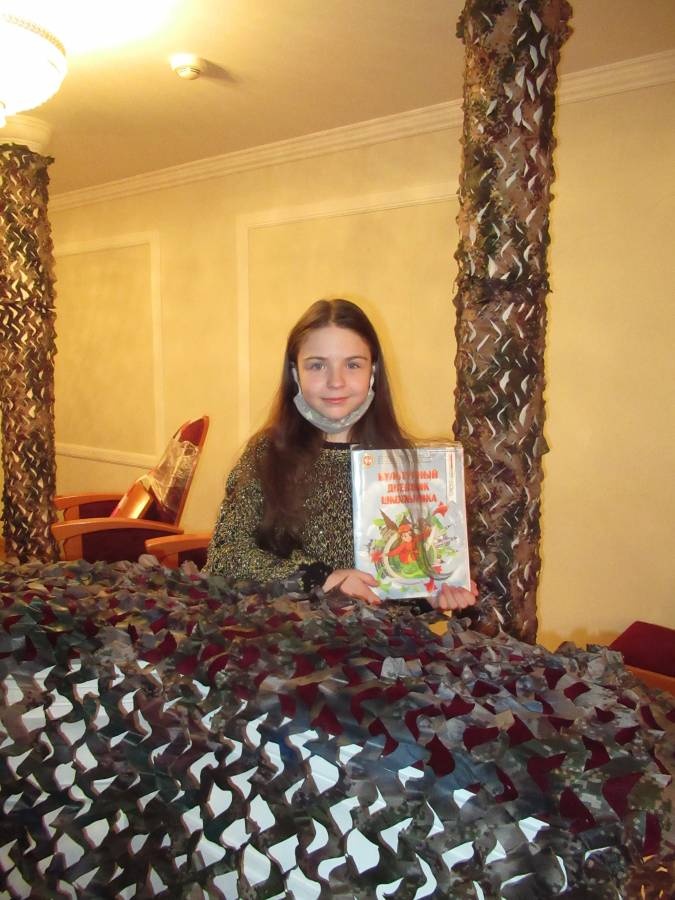

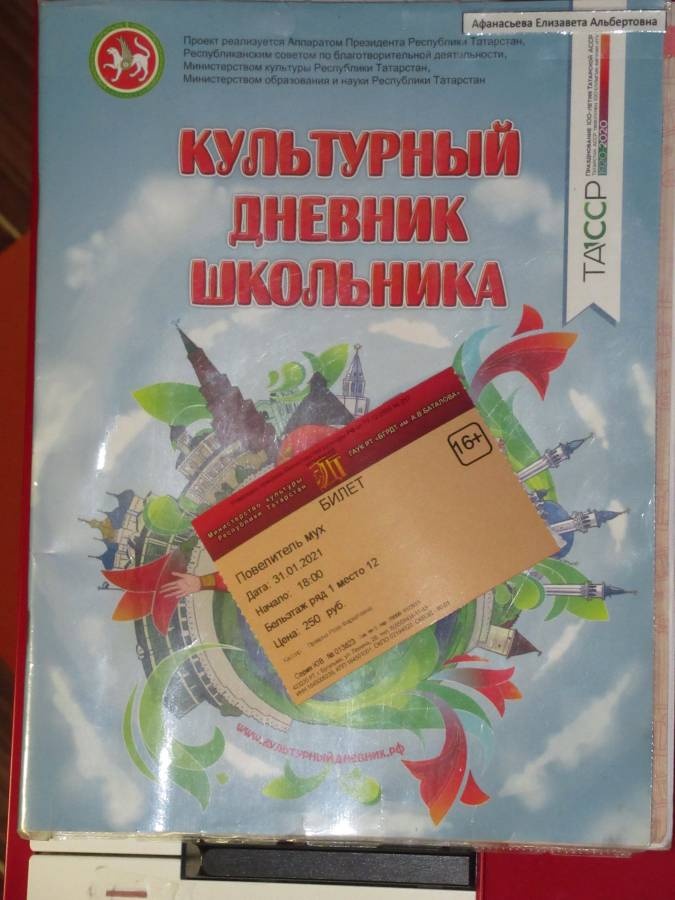

Посмотрела спектакль «Повелитель мух» в Бугульминском драматическом театре имени Алексея Баталова. Спектакль сложный. Мама сомневалась – стоит ли мне его смотреть. Но мне было очень интересно, я всегда задерживалась, проходя мимо афиши. Со дня премьеры прошел год. И мы все-таки посмотрели «Повелителя мух». Мне понравилось. Все пространство зрительного зала преобразилось. Это уже не привычный золоченый классический интерьер. Это стиль милитари, чья философия воспевает жажду приключений, серьезных, чисто мужских увлечений. Военная тематика проявляется в цветовой гамме, где главные оттенки: зеленый, хаки, песочный, коричневый, терракотовый. Бархатная обивка, белоснежные колонны, благородное дерево укрыты под маскировочной сеткой. В таком же стиле оформлена сцена. Здесь гофрированные трубы из полипропилена в виде лиан. И несколько сот килограммов настоящего песка. Мне очень понравилось, как в начале спектакля на сцену проецировали видео проплывающих рыб, пролетающих птиц, слышался шум волн. Создавалось ощущение сказочного, загадочного острова. На сцене — ударные музыкальные инструменты, сделанные из бросового материала: металлических бочек и водосточных труб. Три актрисы выбивают ритм, который сопровождает действие. История придумана английским писателем, лауреатом Нобелевской премии по литературе Уильямом Голдингом. Она о ребятах, попавших на необитаемый остров в результате авиакатастрофы. Как постепенно с них сходит лоск добропорядочных английских подростков, обнажая темные стороны души. Все вроде бы так весело начиналось. Они оказались совершенно одни на необитаемом острове: без взрослых и их нравоучений, на золотом песке и с сочными фруктами на многочисленных деревьях. Однако темная сущность человеческой личности вышла вперед, и вот уже это два противоборствующих лагеря. В основе сюжета – жесткая борьба за лидерство двух мальчишек: положительного и отрицательного. Один в основу выживания ставит порядки, дежурство у костра, стремление к спасению. Другой – охоту на свиней, полное подчинение. Трудно сохранить чистоту души, когда нужно выживать. В душах подростков происходят страшные изменения, пробуждаются низменные инстинкты. Опьянённые вседозволенностью мальчишки становятся страшным орудием против самих себя. |

|

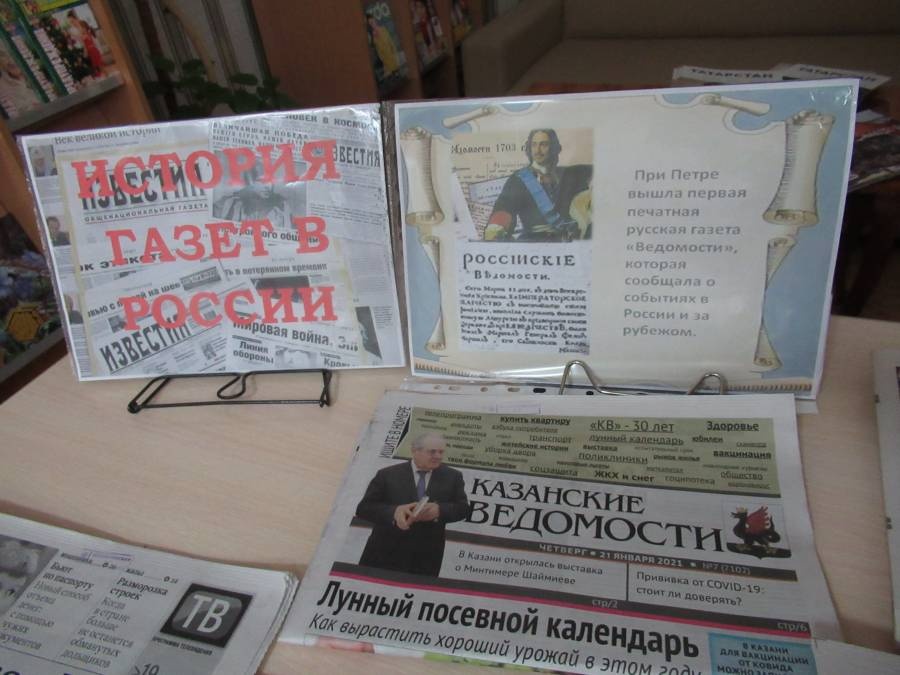

В Центральной библиотеке новые экспозиции: «История газет в России» и «Многоликий мир прессы». Периодическая печать сейчас является неотъемлемой частью жизни общества. Русской периодической печати более двух с половиной веков, возникновение ее относится к началу XVIII столетия. В России первые газеты — рукописные «вестовые письма» появились во времена царствования Михаила Федоровича с 1613 года. Они также назывались «столбцы», так как писались столбцами на приклеенных один к другому продолговатых листах. Позднее они были названы на европейский манер — «Куранты». В 1702 году Петр I издал указ о печатании «Ведомостей». Содержание газеты было разнообразным – освещались вопросы внешней политики, экономики, просвещения и культуры, но главное это защита и пропаганда Петровских преобразований. В газете был введён гражданский шрифт вместо церковнославянского. Таким образом, гражданская печать отделилась от церкви. Большая часть сведений черпалась из голландских газет, причём Пётр сам отмечал карандашом, что нужно переводить для газеты. В 1755 году появляется вторая газета под названием «Московские ведомости», ее руководителем бессменно становится Михаил Ломоносов. Газета носит официальный характер, а доходы с ее продаж пополняют бюджет Академии наук и государственного университета. В середине XVIII века начинают появляться частные издания под руководством первых предпринимателей. В 1759 году выпускается местное печатное издание для императрицы Елизаветы Петровны. Императрица Екатерина II вела рубрику под псевдонимом во многих журналах. Из-за неграмотности большей части населения России, обществу сложно было справляться с прочтением газет и журналов. Тем не менее, журналы стали популярным источником информации. Часть населения начала изучать грамматику, часть населения посещала открытые чтения периодических изданий, которые проводились еженедельно. В 1785 году в России появился первый детский журнал как бесплатное приложение к газете «Московские ведомости». Двадцатилетний Николай Карамзин переводил для маленьких читателей лучшие произведения западной литературы того времени. Каждую неделю он сдавал в журнал по двадцать страниц текста — среди них были и его собственные сочинения. В 1823 году появляется первый российский «Дамский журнал», который должен был заменить зарубежные женские издания. На страницах журнала выходили романы и светские новости. Русских барышень знакомили с модными образами и давали им советы для успешного брака в стиле «не противоречить мужу, ни во что не вмешиваться, кроме домашних дел». Для привлечения читательниц «Дамский журнал» одним из первых начал печатать цветные иллюстрации — «парижскую моду». В начале XX века в связи с оживлением политического движения в стране, произошёл стремительный рост газет и журналов различных направлений и типов. |

|

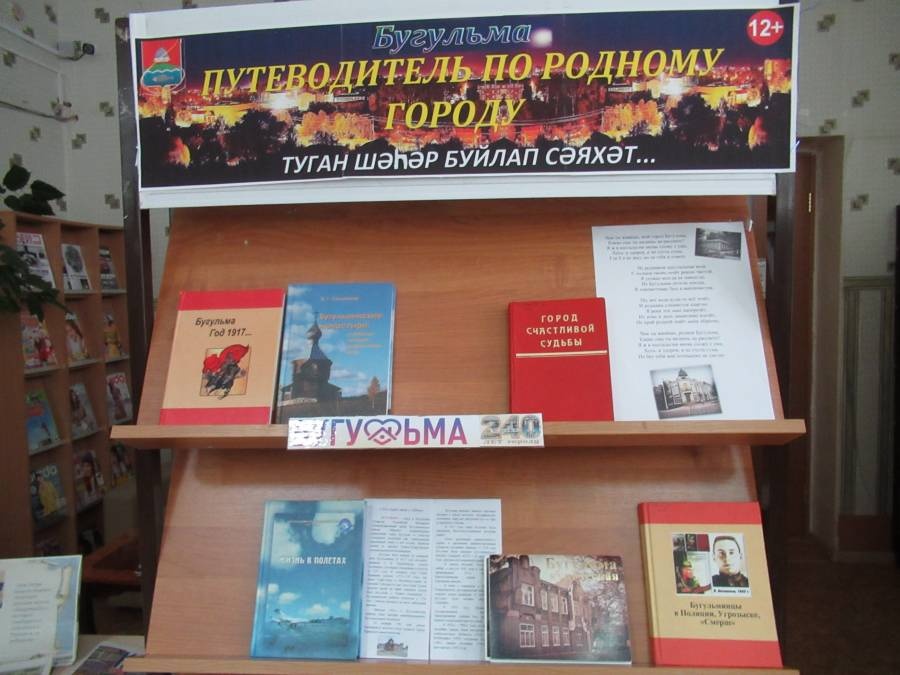

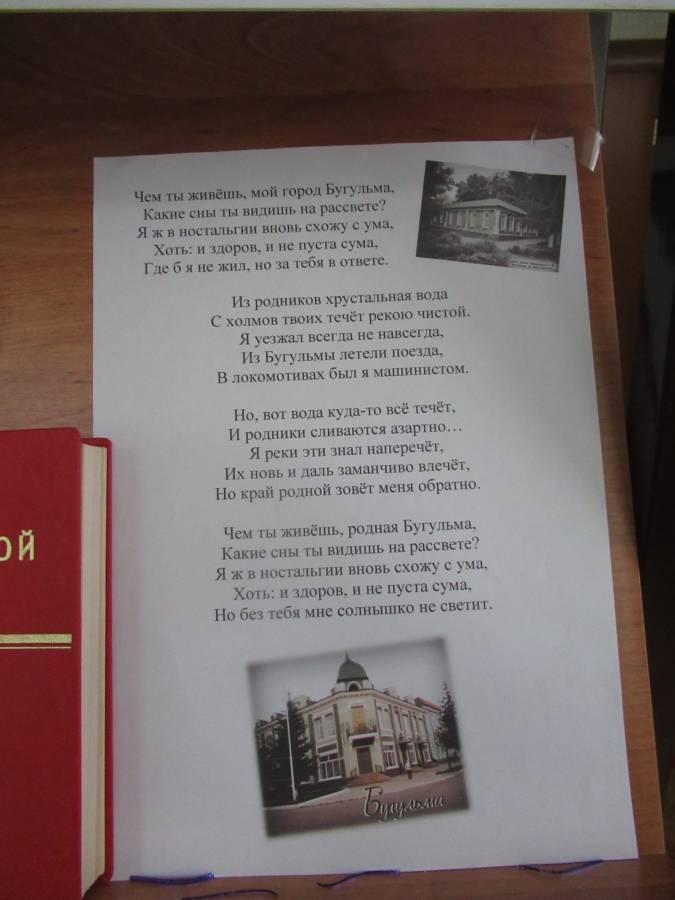

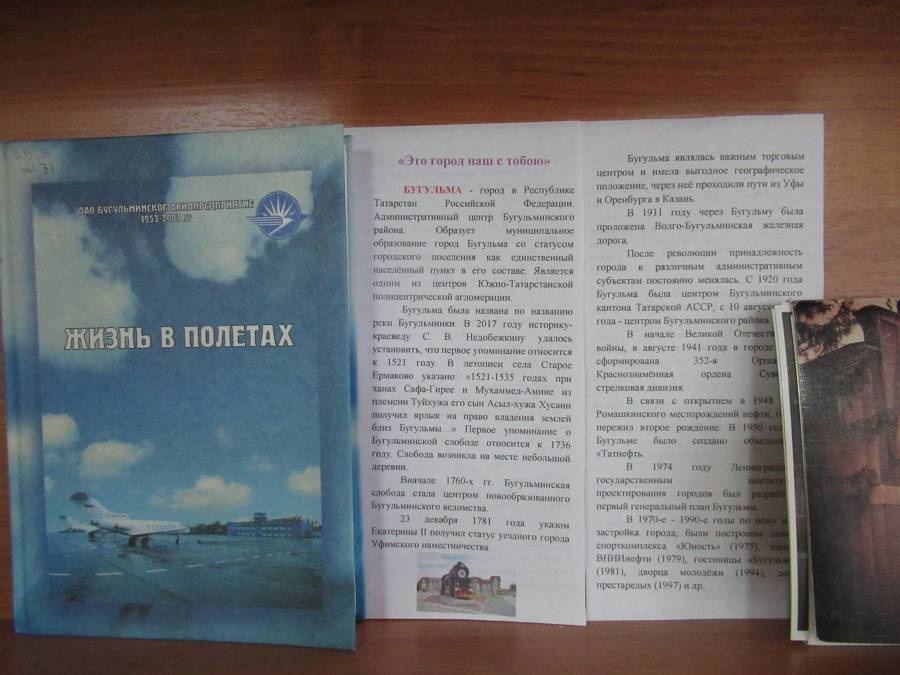

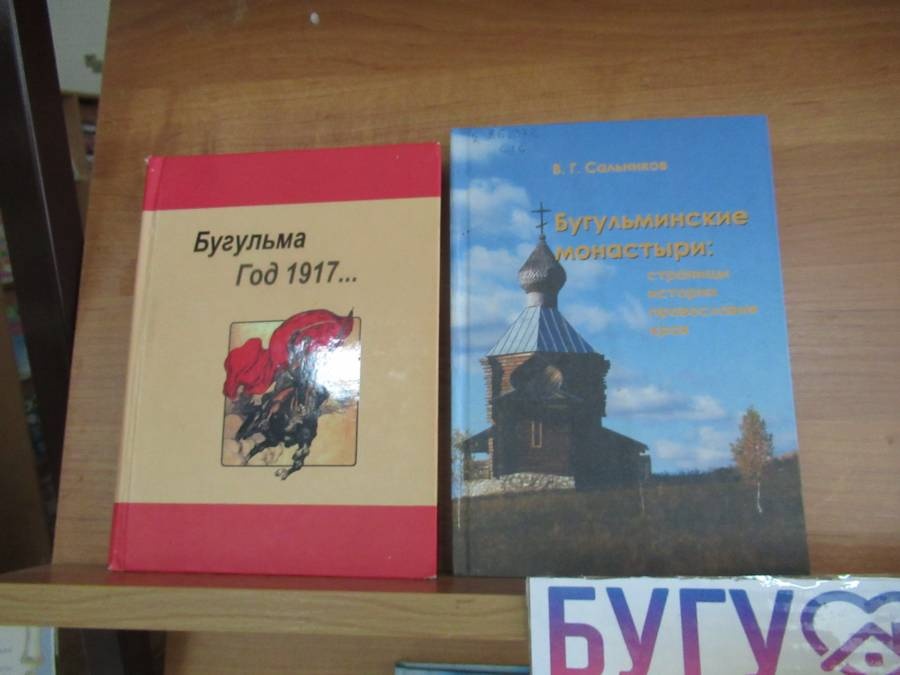

В Центральной библиотеке проходит выставка «Путеводитель по родному городу», организованная к 240-летию Бугульмы. Название города Бугульма произошло от реки Бугульминки. В 2017 году историку краеведу Станиславу Недобежкину удалось установить, что первое упоминание относится к 1521 году. В летописи села Старое Ермаково указано: «в 1521-1535 годах при ханах Сафа-Гирее и Муххамед-Амине из племени Туйхужа его сын Асыл-Хужа Хусаин получил ярлык на право владения землёй близ Бугульмы…» Первое упоминание о Бугульминской слободе относится к 1736 году. Слобода возникла на месте небольшой деревни. В начале 1760-х годов Бугульминская слобода стала центром новообразованного Бугульминского ведомства. 23 декабря 1781 года указом Екатерины II получил статус уездного города Уфимского наместничества. Бугульма являлась важным торговым центром и имела выгодное географическое положение, через неё проходили пути из Уфы и Оренбурга в Казань. В 1911 году через Бугульму была проложена Волго-Бугульминская железная дорога. После революции принадлежность города к различным административным субъектам постоянно менялась. С 1920 года Бугульма была центром Бугульминского кантона Татарской АССР, с 10 августа 1930 года – центром Бугульминского района. В начале Великой Отечественной войны, в августе 1941 года в городе Бугульма сформирована 352-я Оршанская Краснознамённая ордена Суворова стрелковая дивизия. В связи с открытием в 1948 году Ромашкинского месторождения нефти, город пережил второе рождение. В 1950 году в Бугульме было создано объединение «Татнефть». В 1974 году Ленинградским государственным институтом проектирования городов был разработан первый генеральный план Бугульмы. В 1970-е году 1990-е по нему проходила застройка города. Были построены здания Спорткомплекса «Юность» (1975), здание ВНИИнефти (1979), гостиницы Бугульма (1981), Дворца молодёжи (1994), дома престарелых (1997) и другие. |

|

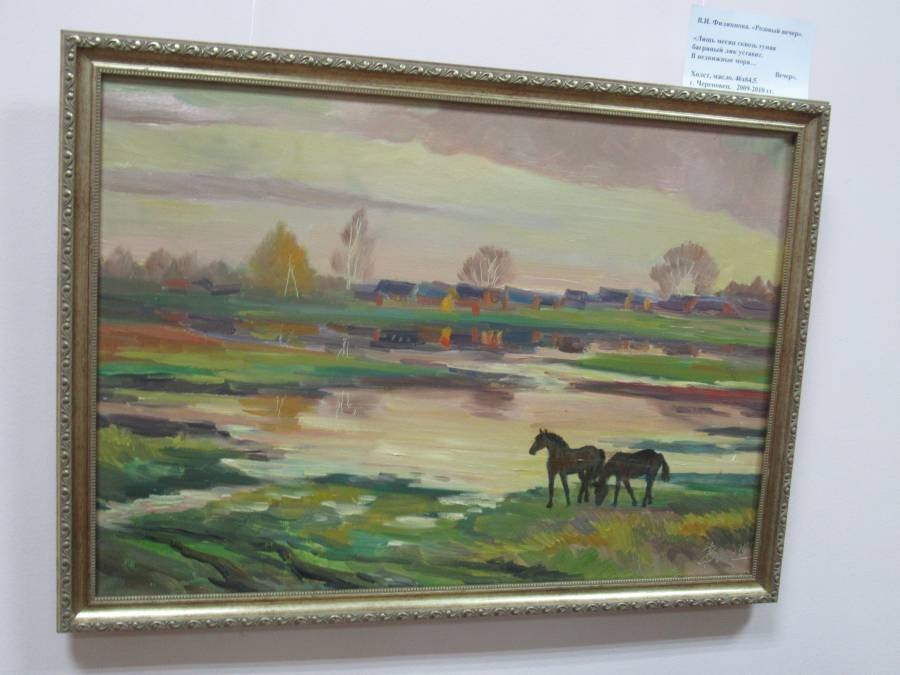

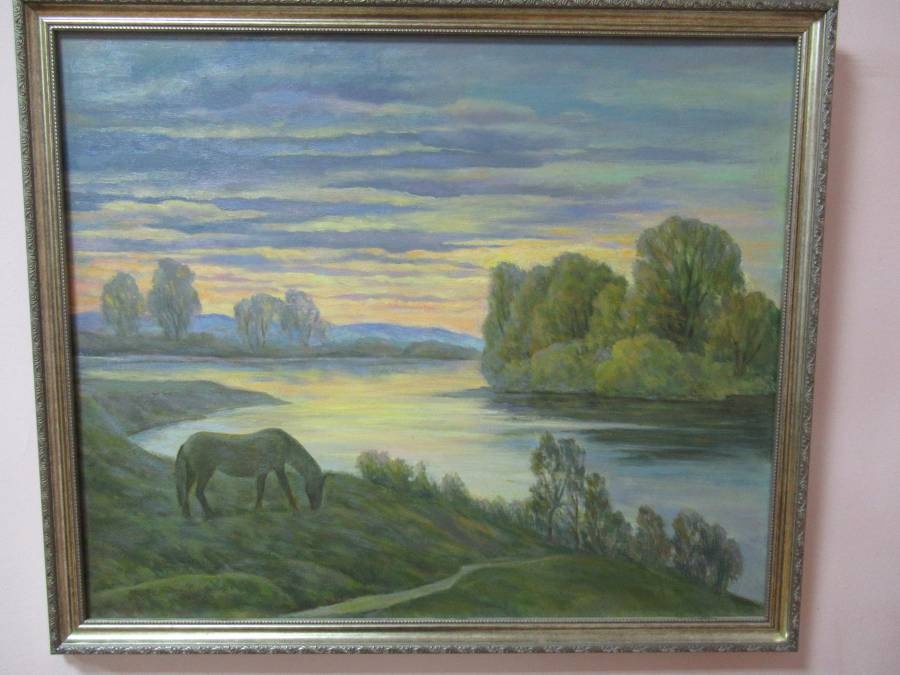

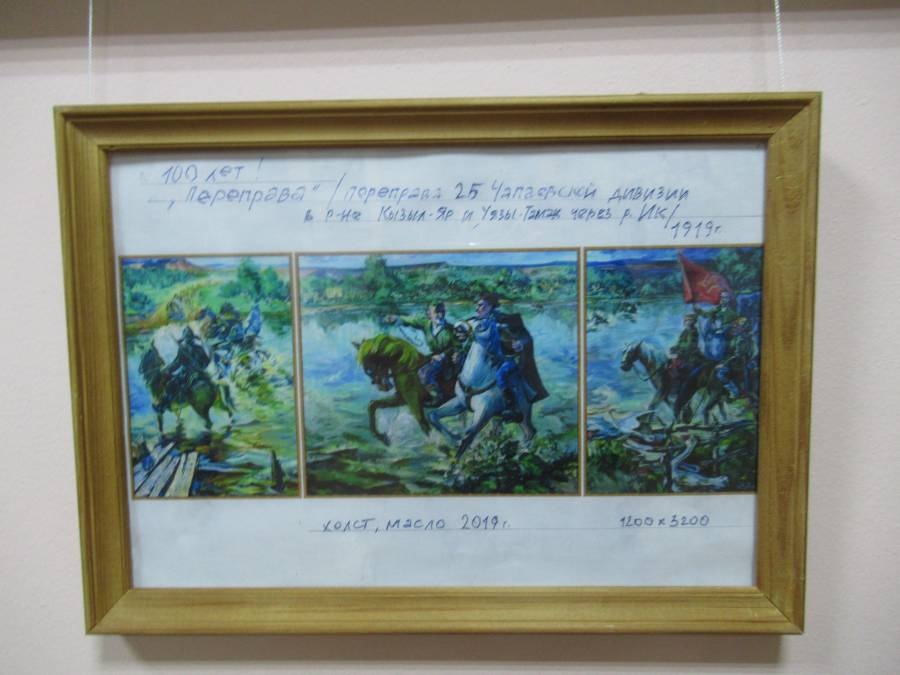

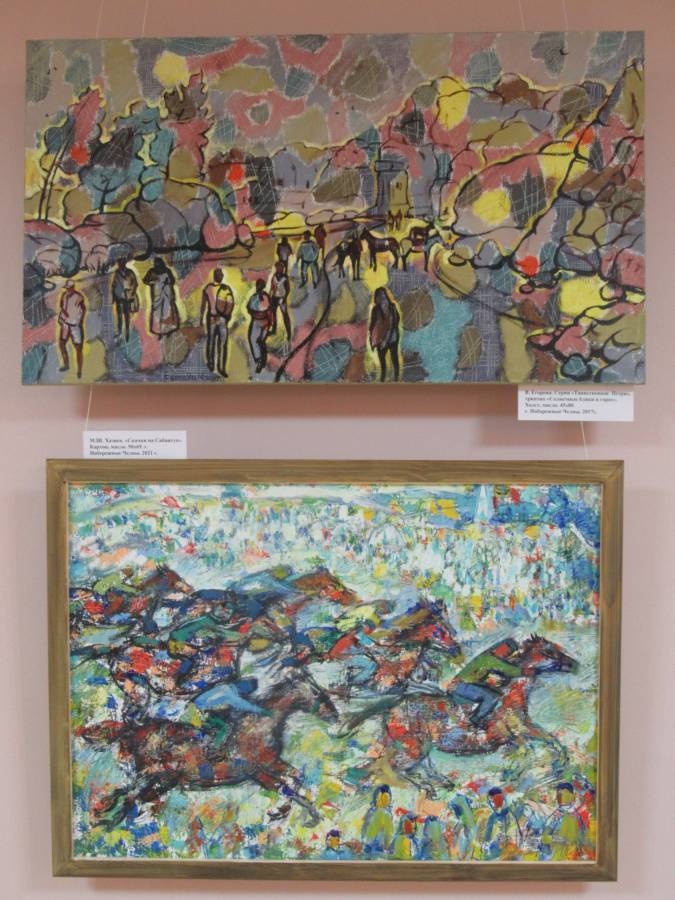

На открытии выставки «Татарский аргамак» в Краеведческом музее Хамит – сотрудник Конного дворика Алмакай, - рассказал нам о новом веянии, новом направлении исторического туризма. Хамит планирует заняться исторической реконструкцией боёв. Он давно изучает вооружение и доспехи, которые использовались в древности. На выставке представлен ламеллярный доспех. Ламеллярный доспех — общее название доспехов из сплетённых между собой шнуром пластин, пластинчатых доспехов. Он был распространен во всей Евразии, начиная с Х века, заканчивая ХVI веком. В этих доспехах сражались конные всадники. Ламелляр обычно существовал либо в виде корсета-кирасы, часто с длинным подолом, играющим роль набедренников, либо в форме ламеллярного халата длиной до колен, с разрезами спереди и сзади. В обоих случаях он, как правило, дополнялся оплечьями в виде листов ламеллярного полотна, иногда — защитой шеи и паха. В ХIV веке российское государство уже полностью перешло на использование ламеллярных доспехов. Неоспоримо их преимущество в ледовом побоище, битве со шведами. Рыцари были в тяжелых доспехах, они проваливались под лед, если падали с лошади, то уже не могли встать. А наша конница в легких доспехах с саблями смогли дать отпор. Сабли в различных модификациях были широко распространены в Восточной Европе и Азии в период с IX по XX века как основное холодное оружие конницы и частично — пехоты. Оказывается форма сабли кавалеристами, казаками взята из Золотой орды. В конце IX — X веков сабли от кочевников попадают на Русь, что было связано с формированием русской конницы, и вскоре получают широкое распространение. В Европе были клинки, мечи, шпаги – лезвие (полотно) было прямое. В Западной Европе сабля получила распространение достаточно поздно, в XIV—XIX веках. Из-за ряда своих боевых качеств и удобства использования сабля частично или полностью вытеснила мечи и другие виды клинкового холодного оружия во многих европейских странах. Небольшой изгиб в сторону обуха показал свою эффективность в войнах. В том числе в гражданскую войну и в кавалерии во время Великой Отечественной войны. Когда началась Великая Отечественная война, кони из Татарстана использовались в военных действиях. Кавалерия сыграла огромную роль в битве. Сейчас появляется много скептиков и сомневающихся: как лошадь могла пройти такое расстояние без полноценного питания? Считают, что такой путь животному не под силу. Но неприхотливая татарская лошадка рядом с советским танком дошла до Берлина. Лошадь в годы войны заменила советским солдатам отсутствующие бронетранспортёры и внедорожники. В отличие от автомобилей, лошади, как тягловая сила, имели тогда целый ряд преимуществ — лучше передвигались по бездорожью и условным дорогам, не зависели от поставок топлива (а это очень большая проблема в военных условиях), могли долгое время обходиться подножным кормом. Маневренные рейды по тылам противника и способность быстро передвигаться по труднопроходимой лесистой местности, доставляли немало неприятностей врагу. Конники, стремительно продвигаясь по заснеженным лесам, громили вражеские тылы и резервы. Кавалерийские подразделения уничтожали обозы врага, взрывали мосты, аэродромы, железнодорожные полотна, наносили потери личному составу неприятеля. Советские кавалеристы провоевали от первого, до последнего дня войны. Конница оказалась полноценным и эффективным участником войны. Именно кавалеристы в ходе финального наступления Великой Отечественной войны замкнули окружение вокруг Берлина. В кругу людей, увлекающихся историей и искусством получило распространение движение исторической реконструкции. Историческая реконструкция — процесс воссоздания определённого исторического события, например, битвы, сражения. Воссоздаются костюмы, доспехи, оружие, бытовые принадлежности определенного региона или исторического периода. В наших краях произошло крупное сражение — битва при Кондурче. Она состоялась 18 июня 1391 года между войсками Тимура и золотоордынской армией хана Тохтамыша на берегу реки Кондурча (современная Самарская область). Сражение завершилось полным разгромом Тохтамыша и его бегством за Волгу, а затем в Литву. В битве участвовали 200 человек. В мечтах Хамита проведение исторической реконструкция битвы при Кондурче. Это нужно для подрастающего поколения, чтобы молодежь знала историю, интересовалась ей. Кроме того, проведение исторических фестивалей благоприятно отразится на развитии исторического туризма. |