Новые записи

Культурный дневник Афанасьевой Елизаветы

| Автор блога: | Елизавета Афанасьева |

|

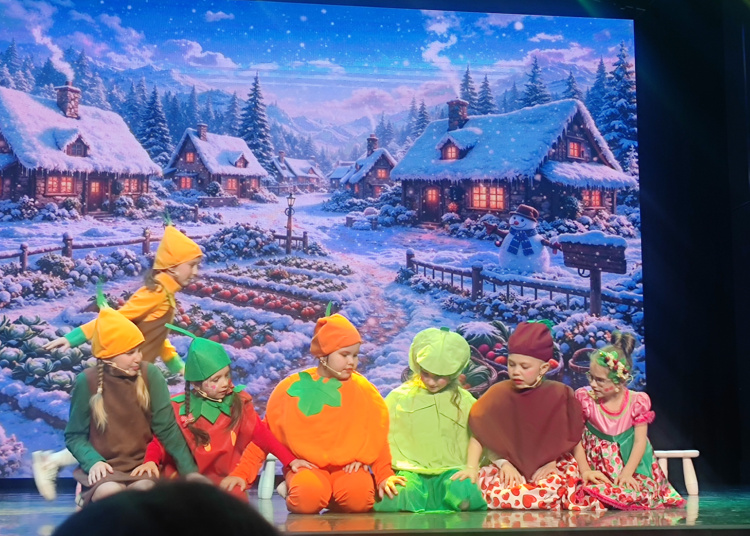

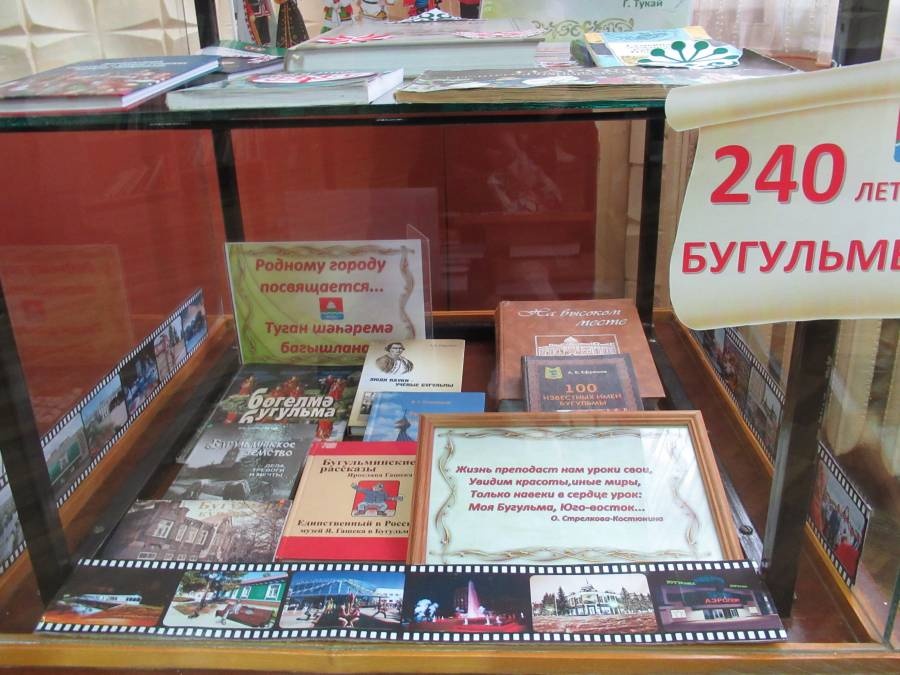

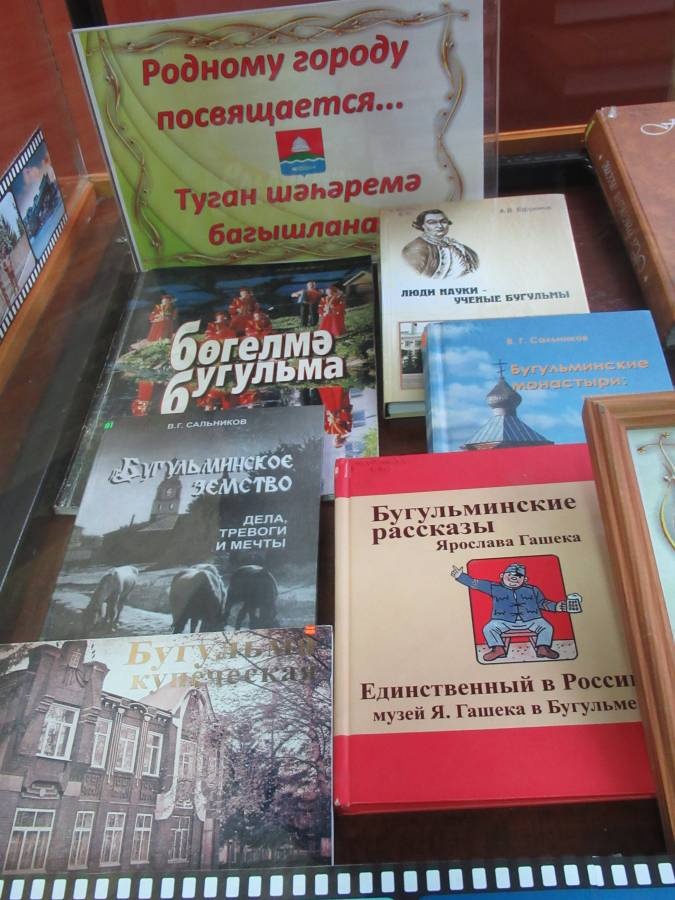

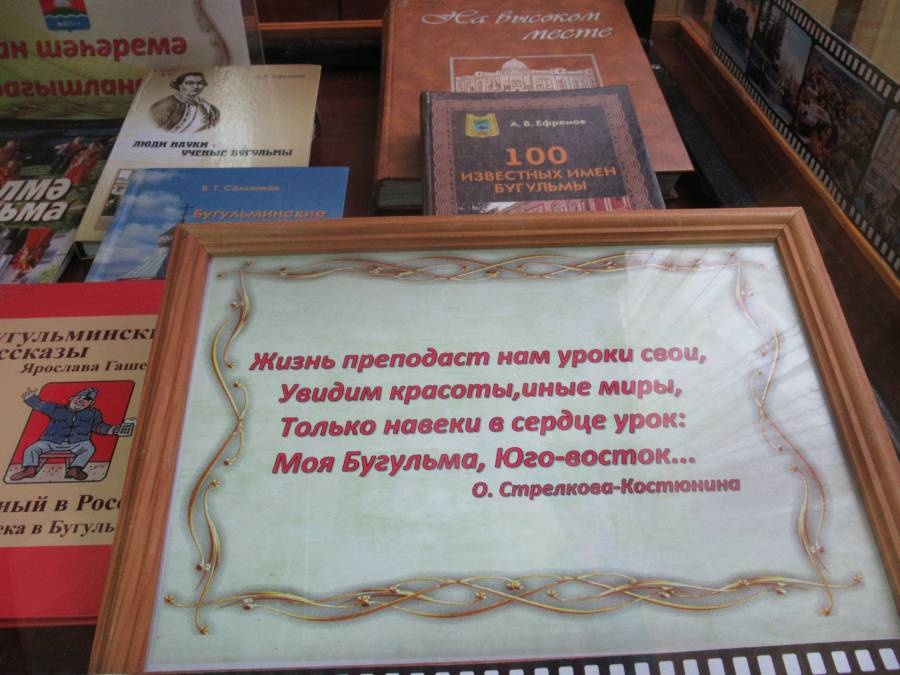

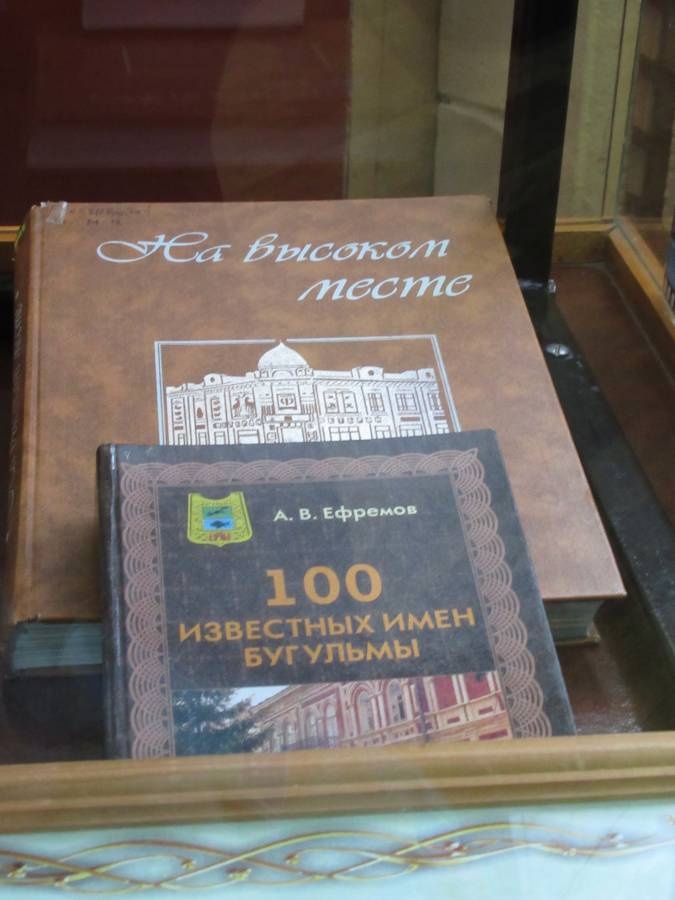

В Центральной библиотеке проходит выставка, посвященная Году родных языков и народного единства в Татарстане «Созвучие языков и традиций». «Родной язык на всех земных путях Всегда с тобой, как любящая мать. Реки начало – маленький родник, Начало разума – родной язык» Флор Васильев. Часть экспозиции книг посвящена 240-летию Бугульмы, которое наш город отметит в этом году. Здесь представлена книга чешского писателя Ярослава Гашека, который работал помощником коменданта нашего города в 1918 году - «Бугульминские рассказы». Книги Анатолия Васильевича Ефремова - известного педагога-новатора, доктора педагогических наук, академика, писателя, краеведа, патриота родного края - «Сто известных имен Бугульмы», «Люди науки. Ученые Бугульмы». В Москве учёного-педагога из Бугульмы коллеги называли «бриллиантом глубинки». Книги хранителя истории Бугульмы, краеведа Сальникова Владимира Григорьевича «Бугульминское земство. Дела, тревоги и мечты», «Бугульминские монастыри: страницы истории православия края». Исследованиями в краеведении он занимался несколько десятилетий. Простое любопытство и тяга к прошлому постепенно переросли в изучение истории заселения земель Закамья, самоуправления Бугульминского уезда, хозяйственного освоения края. Владимир Сальников изучал свой родной край не по рассказам старожилов, а по документам, сохранившимся в архивах Казани, Самары, Ульяновска, где днями напролет работал с подлинниками. Ведь речь шла о событиях и людях, творивших историю, а всякая неточность могла исказить правду жизни. Человек энциклопедических знаний. Много сделал для сохранения истории XIX-XX века Бугульминского земства и по заполнению белых пятен в ней. Когда Владимиру Григорьевичу задавали вопрос: «Зачем нужно ворошить давно забытое прошлое?» Он отвечал: «Чтобы память о наших отцах и о нас не изгладилась, и чтобы не потух светильник». Книга «На высоком месте», посвященная 220-летию Бугульмы. В 2001 году главой Бугульминской администрации был Наиль Магдеев. В предисловии к книге он написал: «В истории города отразилась почти трехвековая история всей страны. О делах и событиях рассказывают в ней жители города — не только журналисты «Бугульминской газеты», составившие творческую группу по созданию книги, но и представители других профессий. Главная задача - показать город живым - и творящим, и улыбающимся, и горюющим».

Елизавета Афанасьева

29 января 2021

+13

439

28 комментариев

|

|

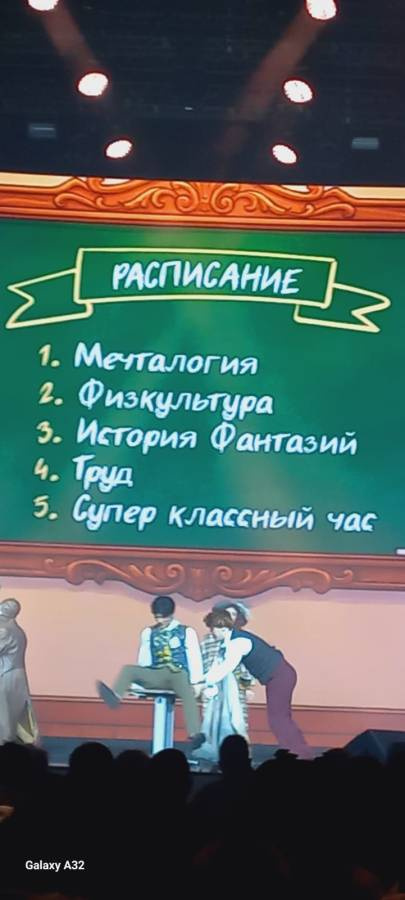

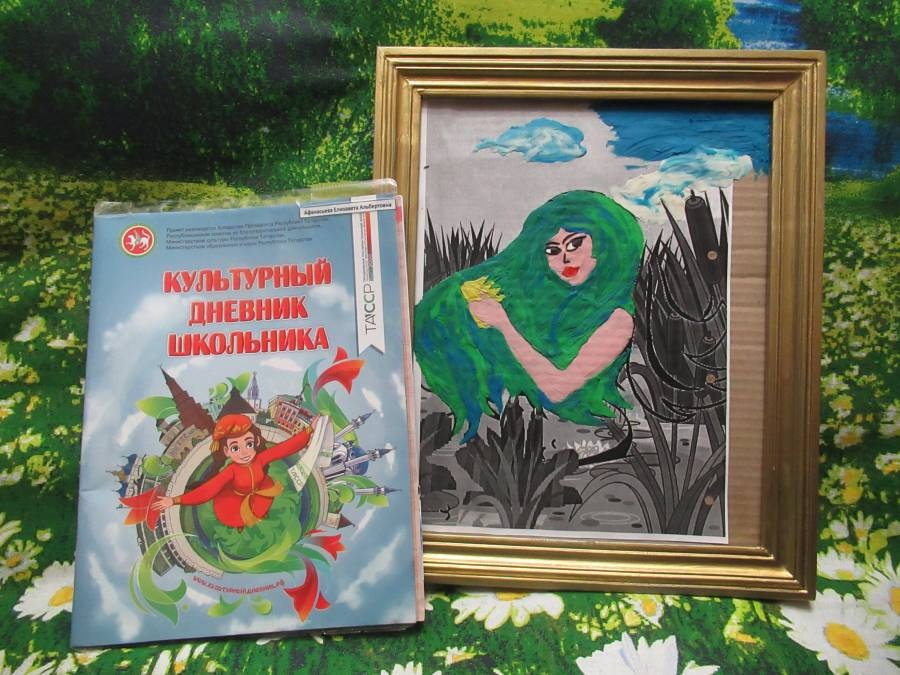

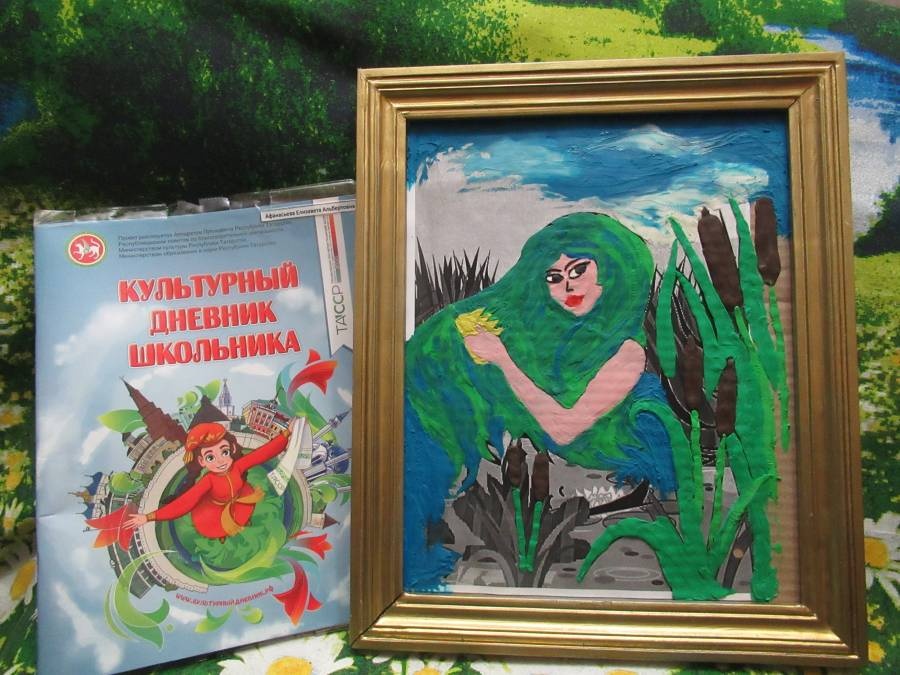

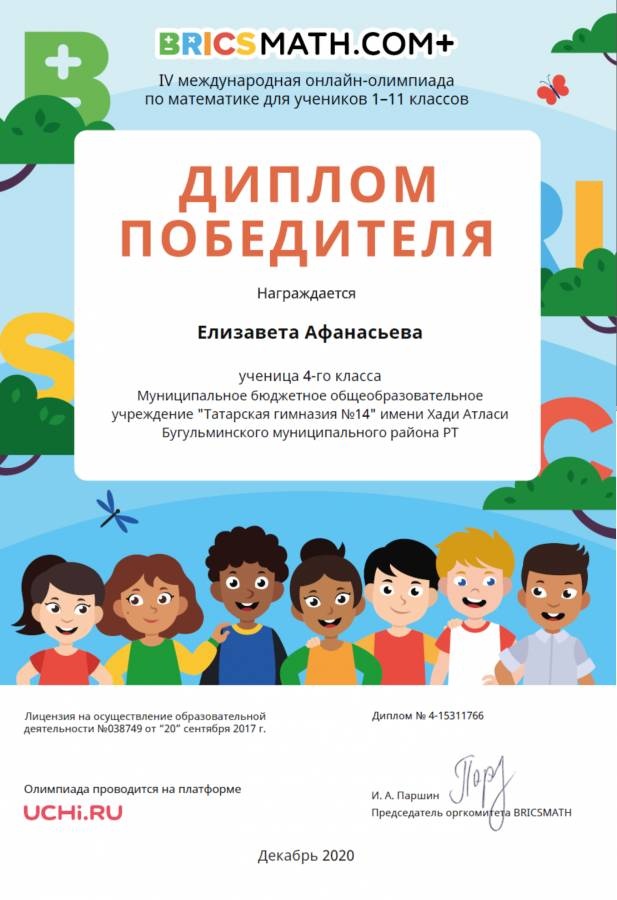

Президент Татарстана Рустам Миннеханов объявил 2021 год «Годом народного единства и родных языков». В Татарской гимназии №14 имени Хади Атласи состоялось открытие года родного языка. Для приглашенных гостей в фойе гимназии была организована выставка рисунков и поделок на тему «Мои любимые татарские сказки». Была проведена концертная программа. Ученики читали стихи татарских поэтов, пели песни, я с танцевальным коллективом показала гостям веселый татарский танец. На выставку я решила сделать картину с изображением Су анасы в технике пластилинография. На картонную основу я наклеила лист с изображением Су анасы. А затем, отщипывая небольшие кусочки пластилина, в виде мазков, пальцами наносила их на поверхность рисунка. Для разнообразия цветовой гаммы, я смешивала пластилин разных цветов. Су анасы — водяной дух, мифологический персонаж тюркских народов. Изображается женщиной, расчесывающей свои длинные волосы. В начале XX века Габдулла Тукай занимался воплощением мифов и легенд народа в детской художественной литературе. Традиционный сюжет в сказке народного татарского поэта выполняет другие функции. Роль водяной стал отождествляться с воспитательной целью. В книге главная героиня научила мальчика, который украл ее гребень, что брать чужое — плохо. В конце работы, некоторые элементы картины для большей выразительности оформила бисером. |

|

27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста, на площади Дома техники прошла акция–перфоманс «Хрустальная ночь». В этот день по всему миру вспоминают чудовищный геноцид еврейского народа – Холокост. В 1945 году Советская армия освободила концлагерь Освенцим. Число погибших в концлагере, по разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек. Освенцим - лишь один из многочисленных лагерей и гетто, организованных нацистами. Тысячи людей прятали и спасали евреев на оккупированных территориях и получили звание «Праведники народов мира». Слово «холокост» греческого происхождения, означает «сожженный до тла». Для самих евреев попытка истребления их народа называется «шоа», что на иврите означает «катастрофа». В широком смысле Холокост - массовое истребление народа. Жертвами Холокоста стали представители и других народов. Нацисты причисляли к низшим расам славян, цыган и чернокожих. Убитые также исчисляются миллионами. Точные цифры до сих пор являются предметом изучения историков. Но абсолютно ясно одно - холокост никогда не должен повториться. Жёлтая шестиконечная звезда или Лата — особый отличительный знак, который по приказу нацистов должны были нашивать на одежду евреи на подконтрольной властям Германии территории в период Холокоста. После войны этот знак унижения и смерти превратился в знак еврейской доблести и мужества. В настоящее время Звезда Давида является самым популярным и узнаваемым символом еврейского народа. Эта гора одежды напомнила мне памятник "Туфли на набережной Дуная", который считается одним из самых сильных и пронзительных памятников мира. 60 пар мужской, женской и детской обуви, отлитой из чугуна, представляют модели 1940-х годов. Это стоптанные ботинки, туфли, башмачки, стоящие вдоль набережной у края воды. На территории Венгрии в военные годы существовал режим, полностью поддерживающий политику фашизма. Еврейское население Венгрии подвергалось преследованиям, их загоняли в гетто, отправляли в концентрационные лагеря и массово расстреливали. Евреев привозили к набережной на грузовиках и приказывали снять обувь. Для экономии пуль сковывали цепью по 50-60 человек и стреляли только в первого. Всего одна пуля… Падая вниз, он тянул за собой всех остальных… Кроме сохранения боеприпасов, вода уносила тела, избавляя от траты времени на копание ям для захоронения. Оставшуюся на берегу женскую, мужскую и детскую обувь, фашисты использовали для личных нужд или для продажи, так как в то время она была ходовым товаром и хорошо продавалась на черном рынке. |

|

В детском отделе Центральной детской библиотеки проходит экспозиция «Князь, гражданин и святой». Александр Невский - это талантливый полководец, выигравший несколько важных битв, среди которых Невская битва и Ледовое побоище. Он продумывал тактику борьбы, вводил элемент неожиданности, умело использовал погодные условия, особенности местности, где проходили сражения, устраивал засады. А ещё он долго преследовал покорённого врага, изматывая до конца его силы, чтобы неповадно было ему вновь нападать на Русь. Князь отличался личной отвагой, мужеством, храбро сражался с врагами Родины. Невский — защитник христианства. Глубоко верующий человек, он не допустил распространения католичества, о чём так мечтали западные рыцари. 15 июля 1240 состоялось сражение на реке Неве между новгородским ополчением под командованием князя Александра Ярославича и шведским войском. Перед битвой он ободрил своих воинов словами: « Не в силе Бог, а в правде». Шведам, которые шли крестовым походом для обращения христиан в католичество был нанесен жесткий удар. За победу в этой битве Александр Ярославич получил прозвище Невский. 7 апреля 1242 года состоялась битва на Чудском озере с немецкими рыцарями - «Ледовое побоище». В итоге Новгород и Псков были освобождены от рыцарей. Победа в Невской битве и на Чудском озере — это не только победа над врагом, а победа христианской веры. За это церковь канонизировала его, то есть причислила к лику святых. |

|

В подростковом отделе Центральной детской библиотеки проходит экспозиция «Лишь тот достоин уваженья, кто чтит историю свою». Александр Невский — патриот страны, преданно любивший Русь. Вся его деятельность посвящена стремлению защитить страну от угрозы с запада и востока, облегчить положение народа в трудные годы ига Золотой Орды. Это дальновидный политик, дипломат. Понимая, что Русь не готова ещё к отпору монголо-татар, он проводил политику мирных отношений с Ордой, пресекал все выступления против неё, чтобы не было бесполезных жертв. Понимая, что силой Орду не одолеть, он избрал другие методы: -помог татарам в переписи населения в 1257 году; -в 1258 году подавил с помощью ордынцев восстание в Новгороде, чтобы сохранить мирные отношения с ханом; -смог при помощи уловок и щедрой дани предотвратить набеги на Русь татар; -добился в 1263 году права русских князей самолично привозить дань в Орду, что на долгие годы освободило Русь от постоянных набегов баскаков. Александр Невский способствовал восстановлению хозяйства страны, разрушенного монголо — татарами. Продолжал активное строительство оборонительного характера, защищая таким образом города страны и её границы. Стремился восстановить торговые отношения со странами, возобновляя прерванные торговые пути. Способствовал дальнейшему развитию ремёсел. Активно поддерживал летописание. |

|

Бугульминская центральная библиотека организовала экспозицию «Заступник Отечества» о жизни и подвигах Александра Невского. В 2021 году отмечается 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского (1221-1263). Деятельность князя имеет огромное значение для России. Александр Ярославович совершал княжеское служение в то нелегкое время, когда русская земля, раздираемая внутренними междоусобицами, оказалась еще и под ударом внешнего врага. Благодаря мудрости и полководческому дару Александра Невского, Русь достойно выдержала все тяжелые испытания, выпавшие на ее долю. Александр Невский прожил 41 год. В первую половину своей короткой жизни он защищал русскую землю на поле брани. Во вторую половину – спасал Русь мудрым смирением, величием своей благородной души. |

|

В Центральной библиотеке проходит экскурсия «Сражался с пороками словом», посвященная 195-летию Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Знаменитый писатель Салтыков-Щедрин находится в ряду самых известных русских классиков. Он обладал острым умом и тонким чувством юмора, благодаря чему мог мастерски подчеркивать человеческие пороки и власть имущих. Это привело его к большому успеху на литературном поприще и, как ни странно, признанию не только среди обычных читателей, но и тех, кто у власти. Михаил Салтыков-Щедрин родился 27 января 1826 года в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии. Подлинной фамилией литератора является «Салтыков», а приставка «Щедрин» выла выбрана им в качестве псевдонима. Был шестым ребенком потомственного дворянина коллежского советника Е. В. Салтыкова. Мать происходила из семьи московских купцов. До 10 лет жил в имении отца. Первый учитель - крепостной, живописец Павел Соколов; потом с ним занимались старшая сестра, священник, гувернантка и студент Московской духовной академии. В 10 лет поступил в Московский дворянский институт, где сдал экзамен сразу в 3 класс. За успехи в учении его перевели в элитный лицей Царского села. Здесь начал писать стихи, испытав большое влияние статей Белинского и Герцена, произведений Гоголя. В 1844 после окончания лицея служил чиновником в канцелярии Военного министерства. Те из современников, кому довелось общаться с Салтыковым-Щедриным в то время, отмечали его непосредственность и эмоциональность, похожую на детскую. Поэтому с ним не всегда было легко поддерживать отношения. Когда Михаил Евграфович опубликовал свое первое произведение, власти не оценили его иронии и выслали в провинцию. Зато, когда к власти пришел Александр Второй, литератора за честность и принципиальность назначили вице-губернатором в Тверскую губернию. Салтыков-Щедрин работал в таких направлениях, как сатира, реализм, рассказ, хроника, роман и сказка. «Сказки» - одно из самых ярких творений и наиболее читаемая из книг великого русского сатирика. «Сказки»- это своеобразный итог художественной деятельности писателя, так как они создавались на завершающем этапе жизненного и творческого пути. Так, в “Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил” писатель показывает полную беспомощность двух генералов, оказавшихся на необитаемом острове. Несмотря на то, что кругом было изобилие дичи, рыбы, плодов, они чуть не умерли с голоду, если бы не умение и находчивость мужика. В этой сказке Салтыков-Щедрин высказывает мысль о том, что Россия держится на труде крестьянина, который, несмотря на свой природный ум и смекалку, покорно подчиняется беспомощным господам. В "Премудром пескаре" Щедрин рисует образ той интеллигенции, что поддалась панике, ушла от активной борьбы в мир личных забот и интересов. Пескарь-обыватель, боясь за свою жизнь, замуровал себя в темной норе. Всех "перемудрил"! А итог его жизни можно выразить словами: "Жил — дрожал, умирал — дрожал". Михаил Евграфович умер в 1889 году на почве осложнений, вызванных простудой. Салтыков-Щедрин был похоронен рядом с могилой Ивана Тургенева, поскольку таковой была его последняя воля. |