Главная

→ БЛОГИ

→ Культурный дневник Афанасьевой Елизаветы

→ Выставка "Татарский аргамак" - об исторической реконструкции боёв

Новые записи

Выставка "Татарский аргамак" - об исторической реконструкции боёв

|

Автор

|

Опубликовано: 1814 дней назад ( 4 февраля 2021)

Редактировалось: 1 раз — 18 января 2026

|

+8

Голосов: 8 |

На открытии выставки «Татарский аргамак» в Краеведческом музее Хамит – сотрудник Конного дворика Алмакай, - рассказал нам о новом веянии, новом направлении исторического туризма.

Хамит планирует заняться исторической реконструкцией боёв. Он давно изучает вооружение и доспехи, которые использовались в древности.

На выставке представлен ламеллярный доспех.

Ламеллярный доспех — общее название доспехов из сплетённых между собой шнуром пластин, пластинчатых доспехов. Он был распространен во всей Евразии, начиная с Х века, заканчивая ХVI веком. В этих доспехах сражались конные всадники.

Ламелляр обычно существовал либо в виде корсета-кирасы, часто с длинным подолом, играющим роль набедренников, либо в форме ламеллярного халата длиной до колен, с разрезами спереди и сзади. В обоих случаях он, как правило, дополнялся оплечьями в виде листов ламеллярного полотна, иногда — защитой шеи и паха.

В ХIV веке российское государство уже полностью перешло на использование ламеллярных доспехов. Неоспоримо их преимущество в ледовом побоище, битве со шведами. Рыцари были в тяжелых доспехах, они проваливались под лед, если падали с лошади, то уже не могли встать. А наша конница в легких доспехах с саблями смогли дать отпор.

Сабли в различных модификациях были широко распространены в Восточной Европе и Азии в период с IX по XX века как основное холодное оружие конницы и частично — пехоты.

Оказывается форма сабли кавалеристами, казаками взята из Золотой орды. В конце IX — X веков сабли от кочевников попадают на Русь, что было связано с формированием русской конницы, и вскоре получают широкое распространение.

В Европе были клинки, мечи, шпаги – лезвие (полотно) было прямое. В Западной Европе сабля получила распространение достаточно поздно, в XIV—XIX веках. Из-за ряда своих боевых качеств и удобства использования сабля частично или полностью вытеснила мечи и другие виды клинкового холодного оружия во многих европейских странах.

Небольшой изгиб в сторону обуха показал свою эффективность в войнах. В том числе в гражданскую войну и в кавалерии во время Великой Отечественной войны.

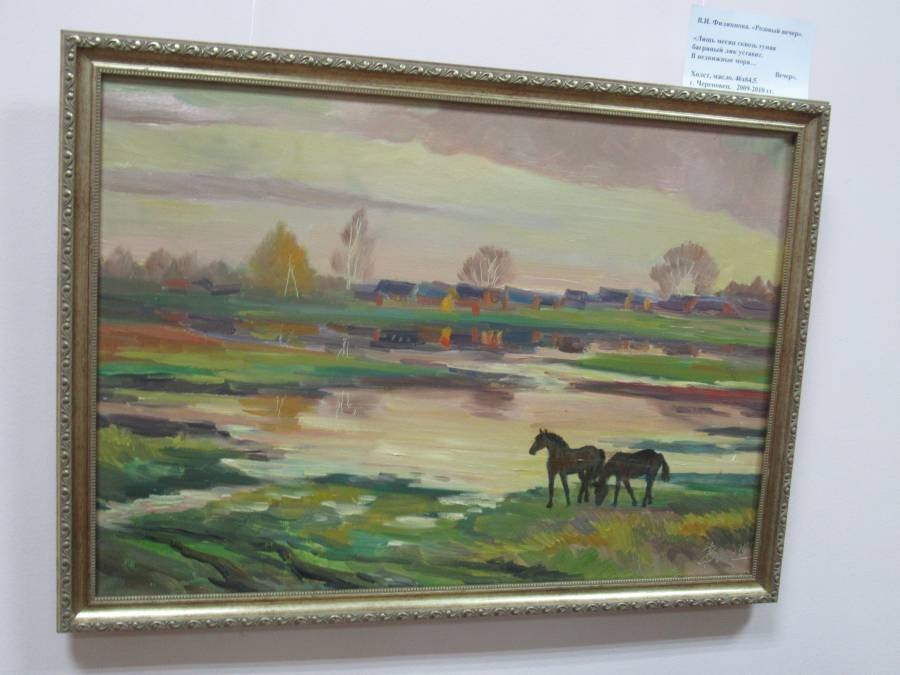

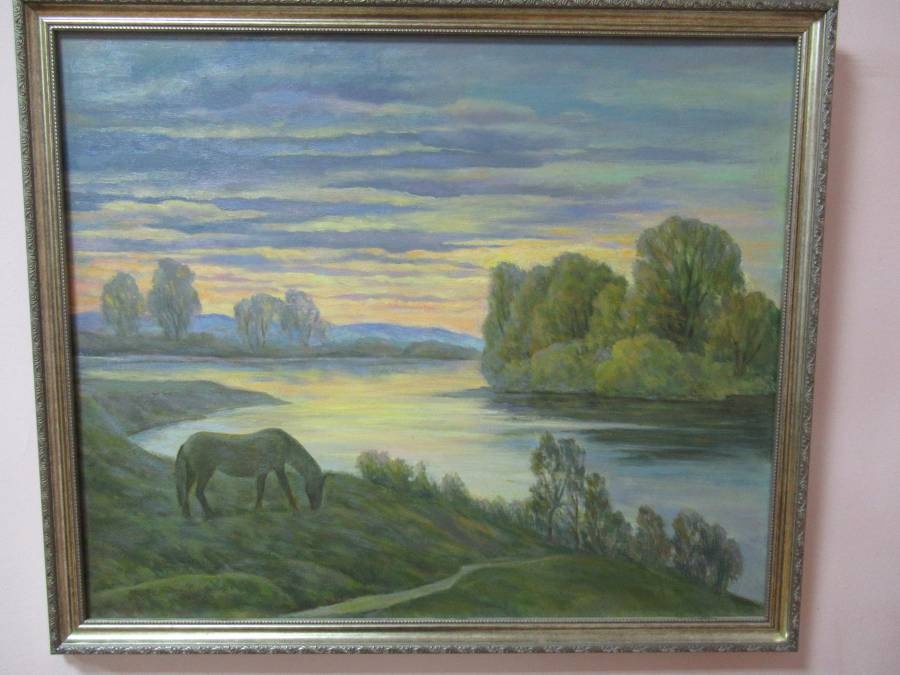

Когда началась Великая Отечественная война, кони из Татарстана использовались в военных действиях. Кавалерия сыграла огромную роль в битве. Сейчас появляется много скептиков и сомневающихся: как лошадь могла пройти такое расстояние без полноценного питания? Считают, что такой путь животному не под силу. Но неприхотливая татарская лошадка рядом с советским танком дошла до Берлина.

Лошадь в годы войны заменила советским солдатам отсутствующие бронетранспортёры и внедорожники. В отличие от автомобилей, лошади, как тягловая сила, имели тогда целый ряд преимуществ — лучше передвигались по бездорожью и условным дорогам, не зависели от поставок топлива (а это очень большая проблема в военных условиях), могли долгое время обходиться подножным кормом.

Маневренные рейды по тылам противника и способность быстро передвигаться по труднопроходимой лесистой местности, доставляли немало неприятностей врагу. Конники, стремительно продвигаясь по заснеженным лесам, громили вражеские тылы и резервы. Кавалерийские подразделения уничтожали обозы врага, взрывали мосты, аэродромы, железнодорожные полотна, наносили потери личному составу неприятеля. Советские кавалеристы провоевали от первого, до последнего дня войны. Конница оказалась полноценным и эффективным участником войны. Именно кавалеристы в ходе финального наступления Великой Отечественной войны замкнули окружение вокруг Берлина.

В кругу людей, увлекающихся историей и искусством получило распространение движение исторической реконструкции. Историческая реконструкция — процесс воссоздания определённого исторического события, например, битвы, сражения. Воссоздаются костюмы, доспехи, оружие, бытовые принадлежности определенного региона или исторического периода.

В наших краях произошло крупное сражение — битва при Кондурче. Она состоялась 18 июня 1391 года между войсками Тимура и золотоордынской армией хана Тохтамыша на берегу реки Кондурча (современная Самарская область). Сражение завершилось полным разгромом Тохтамыша и его бегством за Волгу, а затем в Литву. В битве участвовали 200 человек.

В мечтах Хамита проведение исторической реконструкция битвы при Кондурче. Это нужно для подрастающего поколения, чтобы молодежь знала историю, интересовалась ей. Кроме того, проведение исторических фестивалей благоприятно отразится на развитии исторического туризма.

373 просмотра

Комментарии (16)