Новые записи

Культурная жизнь Василины.

| Автор блога: | Василина Кузнецова |

| Все рубрики (365) |

| Мой город Лаишево (43) |

| Музеи Казани (63) |

| Красивые места Казани (36) |

| Театр (15) |

| Памятники (31) |

| Выставки (50) |

| Мои награды (15) |

| Цирк (2) |

| Мои увлечения (4) |

| Балет (2) |

| Кино и шоу (16) |

| Знаменитые люди (6) |

| Школьные будни (15) |

| Онлайн (4) |

| Москва (40) |

|

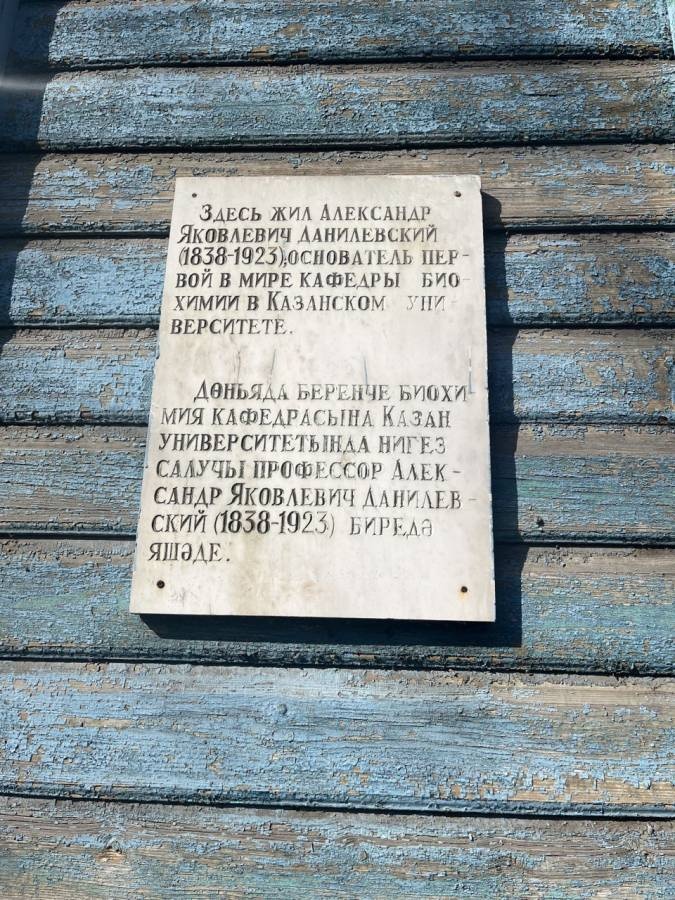

На улице Гоголя есть очень интересный старенький дом. Дом постройки середины 19 века. Одноэтажный с антресольным этажом деревянный дом, обшитый тесом. Декор фасада составляют профилированные наличники окон, треугольные сандрики с виньетками, накладной геометрический орнамент по фризу.

В этом доме в 1863 - 1871 годах жил А.Я.Данилевский, биохимик, основатель отечественной биохимической научной школы, член - корреспондент Петербургской Академии наук. В 1863 году в Казанском университете основал и возглавил первую в мире кафедру физиологической химии.

Василина Кузнецова

30 марта 2023

+3

404

4 комментария

|

|

Масштабное здание, расположенное на улице Баумана, было построено в 1843-1848 годах. Первоначально принадлежал купцу Мельникову. Дом Мельникова был одним из самых больших доходных домов в Казани 19 века.

Пострадавшее в 1842 году от пожара здание было восстановлено по проекту Ф.И.Петонди. В конце 19 начале 20 веков владельцем дома был купец П.В.Щетинкин. В 1902 году он купил соседнее здание на углу улиц Большой Проломной и Петропавловской и по проекту архитектора Льва Хрщоновича надстроил над ним четвертый этаж. В это время в здании располагались номера "Казанское подворье" Щетинкина, позднее переименованные в гостиницу "Казань", на первом этаже был магазин. В гостинице останавливались многие приезжавшие в Казань писатели и общественные деятели А.В.Луначарский, В.В.Маяковский, А.М.Горький, А.А.Фадеев, А.Н.Толстой. |

|

На пересечении улиц Баумана и М.Джалиля стоит очень красивый и старинный дом, табличка которого гласит, что это дом Шарова, но дом этот построенный в 1836-1838 годах по проекту архитектора Ф.И.Петонди принадлежал Лаишевскому купцу Викуле Ефимовичу Жарову, можно сказать моему земляку

Мы с мамой не нашли почему он называется дом Шарова, может кто подскажет? Мы с мамой не нашли почему он называется дом Шарова, может кто подскажет?Низ дома отводился под торговые помещения, наверху располагались жилые комнаты. Известно, что в 1841 году в доме Жарова находилась гостиница для приезжающих, пряничное заведение Тябухова, кондитерская Аппельгрена, фруктовая лавка Подуруева, мыльная лавка Замановых. Здание Гобразной формы является интересным памятником позднего классицизма. Нижний этаж торговые помещения, построенные по анфиладной системе. Верхние этажи жилые помещения, коридорной системы, с двухсторонним размещением комнат для использования под номера. Парадный вход в жилые помещение размещен со стороны Баумана, здесь же находятся входы в торговые помещения и проезд во двор. Композиционное решение здания свидетельствует о классической схеме построения. Дом имеет угловое решение и более протяженным крылом выходит на ул. Баумана, где центральная часть его украшена десятипилястровым портиком коринфского ордера. Нижний этаж оформлен аркадой, в нишах которой размещены большие витринные окна. Угол задания закруглен и имеет более широкие окна. На втором этаже окно украшается пилястровым обрамлением. Несмотря на переделки, внешний облик здания, в особенности его верхних этажей, почти полностью сохранился в первоначальном виде. |

|

Торговые ряды Хлебного базара – это несколько соседних, стоящих вплотную друг к другу зданий по улице Профсоюзная. Комплекс признан объектом культурного наследия. Построены они в конце 18 века. Сегодня сохранилась лишь часть сооружений, обрамлявших когда-то Хлебную площадь между нынешними улицами Баумана и Профсоюзной.

Торговые ряды строились по проекту казанского губернского архитектора Василия Ивановича Кафтырева. Сначала основным товаром здесь была мука, но со временем появились и галантерейные магазины, и многочисленные трактиры, и бильярдные. В 1874 году купец первой гильдии А.Е.Меркулов частично вытеснил торговцев, поставив здесь свой жилой дом. Фасад особняка получился необыкновенно нарядным, окна с треугольными фронтонами, зубчатый карниз, ажурная решетка на кровле с четырьмя парапетными столбиками, на каждом из которых красовалась роскошная каменная ваза. Но главное богатство хранилось внутри, две изразцовые печи, отделанные изумительной по красоте и качеству цветной глазурованной плиткой. Реставрация ведется постепенно с 2005 года. |

|

Наверное, каждый видел это полуразрушенное здание на улице Профсоюзной. Будем надеяться, что его когда-нибудь отреставрируют и мы будем любоваться этим культурным наследием, в покоях которого останавливались известные люди.

Здание построено в 18 веке купцом Дрябловым. В 1813-1814 годах было отделано и начало функционировать как Дворянское собрание. После пожара 1842 для собрания было, построено новое здание, а старое было занято судебной палатой. В правом крыле здания находилась гостиница Дворянского собрания. Здесь 31 декабря 1827 года останавливалась Мария Николаевна Волконская - жена декабриста С.Г. Волконского, направлявшаяся к мужу в сибирскую ссылку. В конце мая 1829 года. здесь останавливался немецкий ученый Александр Гумбольдт по пути на Урал и в Западную Сибирь. В гостинице Дворянского собрания в сентябре 1833 года останавливался Александр Сергеевич Пушкин. Также в марте 1913 года, во время приезда на родину в Казань, останавливался выдающийся русский артист Федор Иванович Шаляпин. Дом Дворянского собрания первоначально состоял из трехэтажного, кирпичного прямоугольного в плане объема, выходящего протяженными фасадами на ул. Предтеченскую (Профсоюзную) и Петропавловский переулок (Рахматуллина). Выстроен в конце 18 столетия, предположительно В.И.Кафтыревым, для казанского купца-суконщика Дряблова. С передачей дома Дворянскому собранию к основному объему были пристроены два равновеликих крыла, образующие в сторону Петропавловского переулка обширный двор-курдонер. |

|

Петропавловский собор Казани один из самых ярких образцов стиля Петровской эпохи, ему около 300 лет, он очень красивый и видно его издалека. Строительство нового каменного здания вместо небольшой деревянной церкви начал известный в городе меценат, купец, хозяин суконной мануфактуры Иван Афанасьевич Микляев.

На такое масштабное строительство его сподвигло решение Петра Великого отдать ему приносящие императорской казне убытки государственные мастерские по изготовлению сукна. В 1722 году, собираясь в очередной военный поход, Петр останавливался у Микляевых, чтобы отметить свое пятидесятилетие. В ответ на столь величественный жест Иван Афанасьевич начал строительство каменной церкви, посвященной святым Петру и Павлу, невиданной для всего поволжского региона высоты и великолепия. Однако отсутствие опыта в возведении высотных сооружений не замедлило дать знать о себе. Через четыре года работ по его возведению свод практически готового сооружения не выдержал высоты и рухнул. Император прислал на помощь местным зодчим архитекторов и строителей из Петербурга. Общими усилиями работы по возведению церкви были завершены и в 1726 году там состоялась служба, освящающая собор, которую проводил митрополит Казанский и Свияжский Сильвестр. Как и большинство российских храмов, собор Петра и Павла в Казани пережил немало пожаров и реставраций. В жестокие для религии годы советской эпохи здесь поочередно располагались реставрационные помещения музея, планетарий, бильярд и полит-информационный уголок. Большая часть внутреннего убранства была разрушена и разворована. Но храм выстоял, и в 1980х годах силами неравнодушной местной интеллигенции и священнослужителей здание храма посчастливилось вернуть церкви. Сегодня архитектурный ансамбль церкви включает великолепное здание храма, колокольню и дом причта. К нему же относят построенный в 17 веке дом купца Микляева, который считается самым старым в столице Татарстана гражданским сооружением. Православный собор Петра и Павла не просто жемчужина города Казани, это символ ее толерантности и взаимного уважения. Практически все российские императоры останавливались в главном татарском городе и обязательно посещали собор. Сюда приезжали известные люди со всего мира. Здесь на богослужениях пел великий Шаляпин. |

|

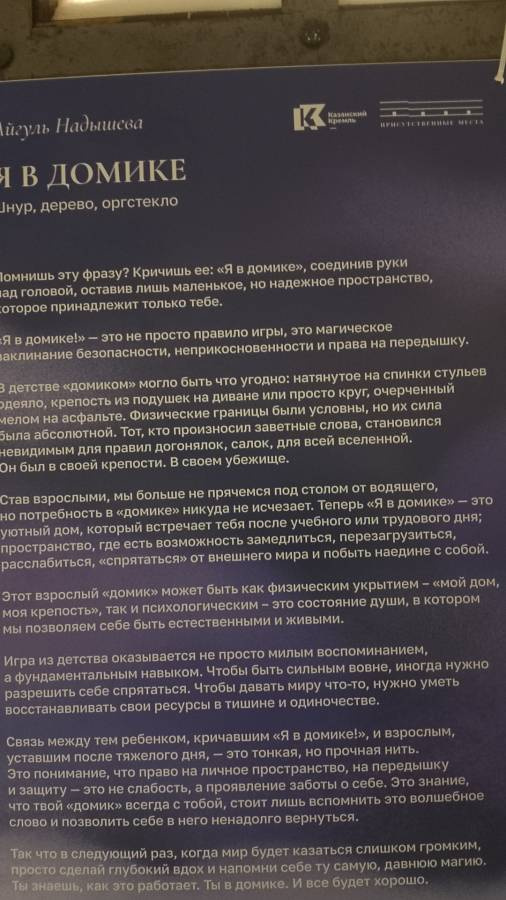

В Казанском Кремле спустя год после открытия Присутственных мест запустился его двор. Впервые за многовековую историю он стал полноценным общественным пространством, где интересно и туристам и горожанам.

Запуск двора пройдет в два этапа — зимний сезон и летний. В зимний сезон это пространство стало по настоящему сказочным. Здесь и арт-объекты, напоминающие зимнее небо, будто бы рассыпанные по двору лайтбоксы в форме звездочек выполняют роль скамеек, а полумесяц на кремлевской стене обозначает место будущего дополнительного входа на прясло, который откроют летом. Главным украшением двора стала первая кремлевская новогодняя елка у Консисторской башни. За основу взяли классические игрушки-лошадки и аккуратно вплели в них национальный орнамент. Другая часть коллекции вдохновлена формами татарских украшений. Это одна из самых красивейших ёлок, которые я видела. Также здесь открыта Кремлевская новогодняя ярмарка. Например, гости смогут заказать треугольники со стаканчиком бульона, имбирные пряники, сезонные пряные напитки на основе кофе, травяной татарский чай и безалкогольный глинтвейн. Для участников ярмарки архитекторы придумали павильоны, напоминающие подарочные коробки. Благодаря стеклянному каркасу конструкции светятся изнутри. Основной событийной зоной стала территория вокруг елки. На все каникулы была подготовлена обширная программа. Когда пройдут новогодние праздники, двор останется открытым общественным пространством. Постепенно его будут подготавливать ко второму этапу открытия, но вход на территорию не заблокируют. К весне двор засадят многолетними растениями, наполнят водой сток будущего ручья и искусственный пруд, проведут пусконаладочные работы и довезут мебель. «Летнее» открытие двора предварительно запланировано на конец мая — начало июня. Вместе с ним откроются террасы заведений Присутственных мест. |

|

Всех ребят и их родителей поздравляю с новым годом!

Это самый сказочный и необыкновенный праздник, праздник подарков, сюрпризов, чудес и красоты. А без чего мы не можем представить этот праздник? Правильно - без ёлки! Но еще несколько столетий назад ёлка не была атрибутом Нового года, да и сам праздник в России отмечали в сентябре. Традиция украшать новогоднюю ель известна с кельтских преданий. Древние славяне вместо елки наряжали дуб или березу. В Европе традиция встречать Новый год с зеленой красавицей началась в Германии с древней немецкой легенды о деревьях, пышно расцветающих во время зимних холодов. Вскоре украшение елок стало модным и распространилось во многих странах Старого Света. Для того чтобы избежать массовой вырубки лесов, в 19 веке в Германии стали производить искусственные ели. В Россию новогодняя традиция пришла в канун 1700 года, во время правления Петра I, которым был отдан приказ о переходе на новое летоисчисление, от Рождества Христова с 1 января 1700 года и о том, чтобы Новый год встречать 1 января, а не 1 сентября. В указе говорилось: «По большим и проезжим улицам знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед воротами учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых а людям скудным каждому хотя по деревцу или ветке на ворота или над храминою своею поставить» Первую публичную елку установили в здании Екатерининского вокзала сейчас Московского в Санкт-Петербурге лишь в 1852 году. В разные времена и елки наряжали по-разному, сначала фруктами, живыми и искусственными цветами, чтобы создать эффект цветущего дерева. Позже украшения стали сказочными, позолоченные шишки, коробочки с сюрпризами, сладости, орехи и горящие рождественские свечи. Вскоре добавились игрушки, сделанные своими руками, дети и взрослые мастерили их из воска, картона, ваты и фольги. А в конце 19 века на смену восковым свечам пришли электрические гирлянды. Во время первой мировой войны император Николай II объявил елочную традицию «вражеской». После Октябрьской революции запрет отменили, но в 1926 году власть рабочих и крестьян вновь ликвидировала елочную традицию, сочтя ее буржуйской. Лишь в 1938 году огромная 15-метровая елка с десятью тысячами украшений и игрушек появилась в Москве, в Колонном зале Дома Союзов. Ее стали устанавливать ежегодно и проводить там детские новогодние праздники, получившие название «новогодние елки». С 1976 года главной новогодней елью страны стало дерево, установленное в Государственном Кремлевском дворце. К 1960-м годам новогодняя елка стала привычной и любимой для каждой семьи. А ее украшение — стеклянными шарами, игрушками и бумажными гирляндами — одной из главных семейных церемоний. Праздник елки изначально предназначался для детей и должен был навсегда остаться в памяти ребенка как день милосердия и добра. Праздничная елка готовилась взрослыми непременно по секрету от детей. И по сей день новогоднее таинство и удивительным образом появляющиеся под елкой подарки остаются главным волшебством детства. |

|

В Старо-Татарской слободе есть много красивых уголков, и каждый дом является достопримечательностью, представляющий историю Слободы.

Казаковы считались одной из самых богатых купеческих фамилий Казани. Основатель династии – почетный потомственный гражданин Мухаметзян Назирович Казаков (1805-1880). Еще в юном возрасте приехав в Казань, он долгое время находился на службе у богатых татарских купцов. Затем, скопив необходимый капитал, открыл собственное дело по продаже чая, рыбы, бакалеи в поволжском регионе. В середине 19 века, будучи уже астраханским второй гильдии купцом, он прочно обосновался в Казани, а в 1863 становится казанским купцом первой гильдии. М.Н. Казаков был крупным благотворителем. В 1853 г. М.Н. Казаков строит этот двухэтажный кирпичный дом, в 1903 г. расширяет его. Здание является образцом жилого дома, фасадное оформление которого решено в формах позднего модерна. Памятник жилой архитектуры середины 19 века, фасад которого переделан в духе начала века. |

|

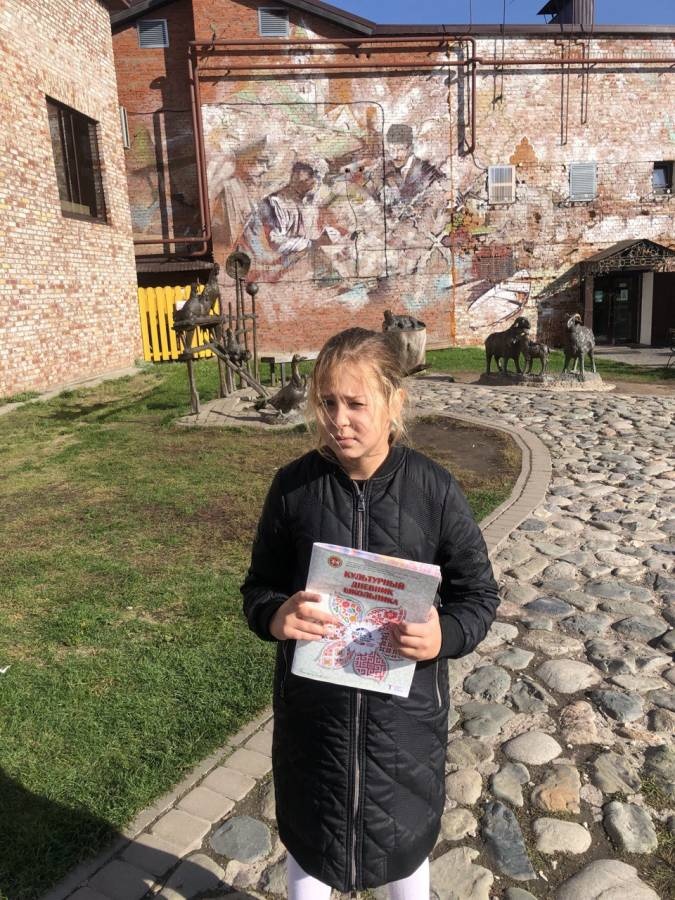

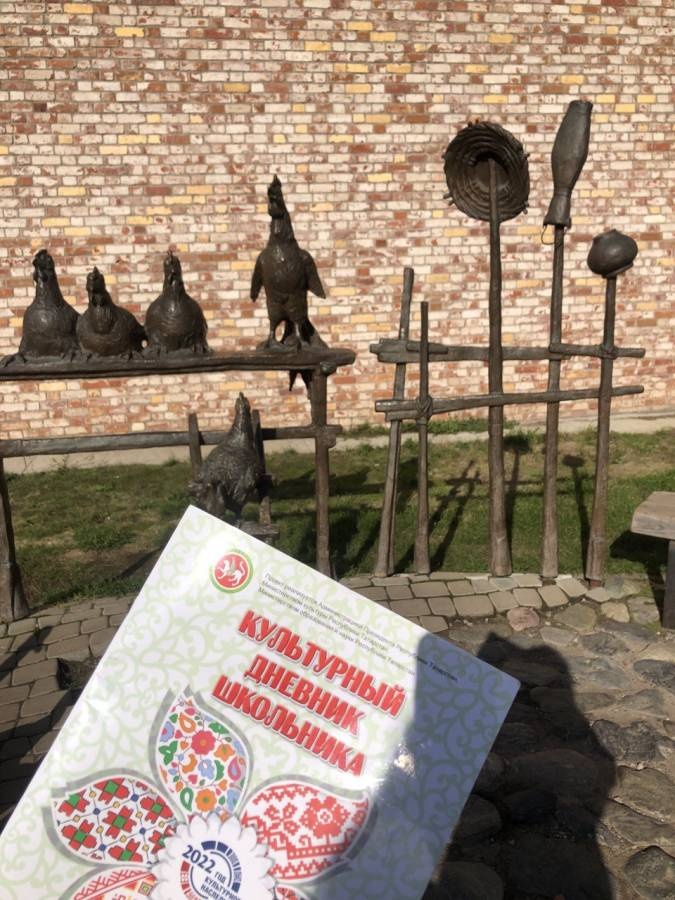

В Старо-Татарской слободе на заднем дворе восстановленной усадьбы бая Сабитова, где сегодня расположен гостинично-ресторанный комплекс, находится скульптурная композиция "Скотный двор". Ведь раньше нельзя было представить татарский двор без скотины. Целое бронзовое подворье, с котом казанским, гусями и барашками.

А на глухой кирпичной стене расположился мурал "Ретроспектива Старо-Татарской слободы", по эскизу Д.Кудинова. В левой части работы изображены ремесленники, кожевники, ложечники. В центральной — Булак, разделяющий русскую и татарскую части Казани. В правой части — представители духовенства Апанаевской мечети и мечети Марджани. Очень красивое и уютное место! |