Новые записи

Моя культурная жизнь

| Автор блога: | Сафира Трофимова |

|

Строительство мавзолея в западной части Казанского Кремля осуществлялось, вероятно, во время правления хана Махмуда (1445-1465 годы). По его указу было возведено квадратное строение размерами 18х6 метров. Известняковые блоки размерами 40х60х20 сантиметров вырезались по определенным стандартам, их укладывали рядами, скрепляя между собой известковым раствором со слабой примесью кирпичной крошки. Во втором мавзолее, расположенном рядом, был похоронен хан Мухаммед-Эмин в 1518 году. Погребения были совершены по классическому мусульманскому обряду.

Здание мавзолея было разрушено в XVII веке и забыто, но подземные помещения, где хранились останки ханов, были нетронуты. В 1977 году под руководством археолога А.Г. Халикова в ходе раскопок в районе башни Сююмбике были обнаружены и изучены остатки двух монументальных каменных мавзолеев с погребениями. В мавзолеях были расчищены могильные ямы с погребениями в деревянных гробах (250х60-80х50 сантиметров), которые были обложены снаружи тонкой хорошо выделанной кожей, скрепленной при помощи серебряных гвоздей. Эти мавзолеи находились в некрополе знати, располагавшемся в западной части территории ханского двора. Гробницы были богато убраны и хорошо сохранились. В 2004 году группа археологов во главе с Ф.Ш. Хузиным на глубине трёх метров обнаружила вторую часть мавзолея - три пятиярусные гробницы (мастабы) с четырьмя захоронениями. Позднее было найдено ещё два захоронения. Одно из них располагается под общим склепом и, вероятно, относится к периоду Золотой Орды. Дальнейшие раскопки не проводились, чтобы не повредить найденный белокаменный пол. В 2005 году мавзолей был музеефицирован, а над двумя хорошо сохранившимися захоронениями для обозрения возведен стеклянный купол. В 2006 году рядом поставлен памятный камень с именами захороненных здесь ханов.

Сафира Трофимова

22 апреля 2023

+4

302

4 комментария

|

|

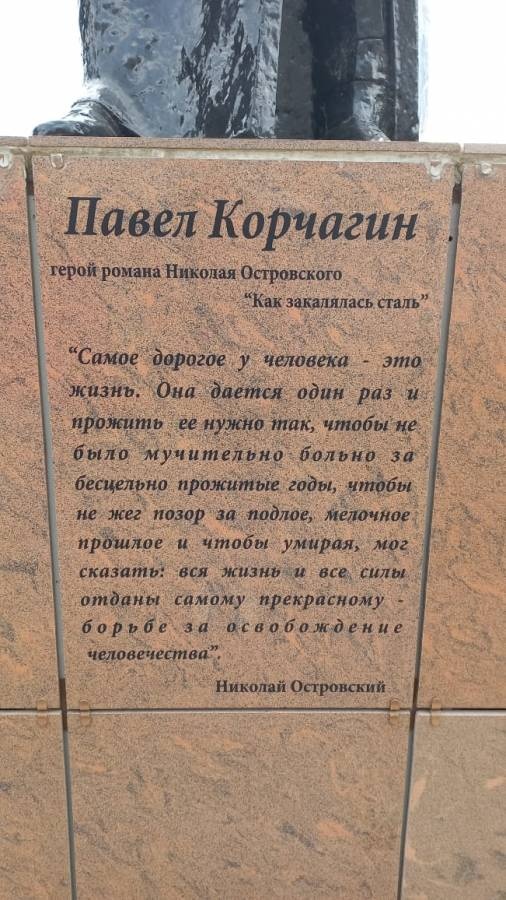

Вчера моё внимание привлек памятник, оказалось он поставлен в честь Павла Корчагина. Обычно памятники возводят учёным, писателям и мне кажется это редчайший случай запечатления литературного персонажа.

Па́вел Андреевич Корча́гин — главный герой романа Николая Островского «Как закалялась сталь» (1932) и снятых по этому произведению фильмов. Сразу после публикации романа Павел Корчагин, чья юность в годы Гражданской войны и НЭПа прошла в борьбе за коммунизм и счастье трудящихся, стал идеалом для подражания для нескольких поколений советских людей. |

|

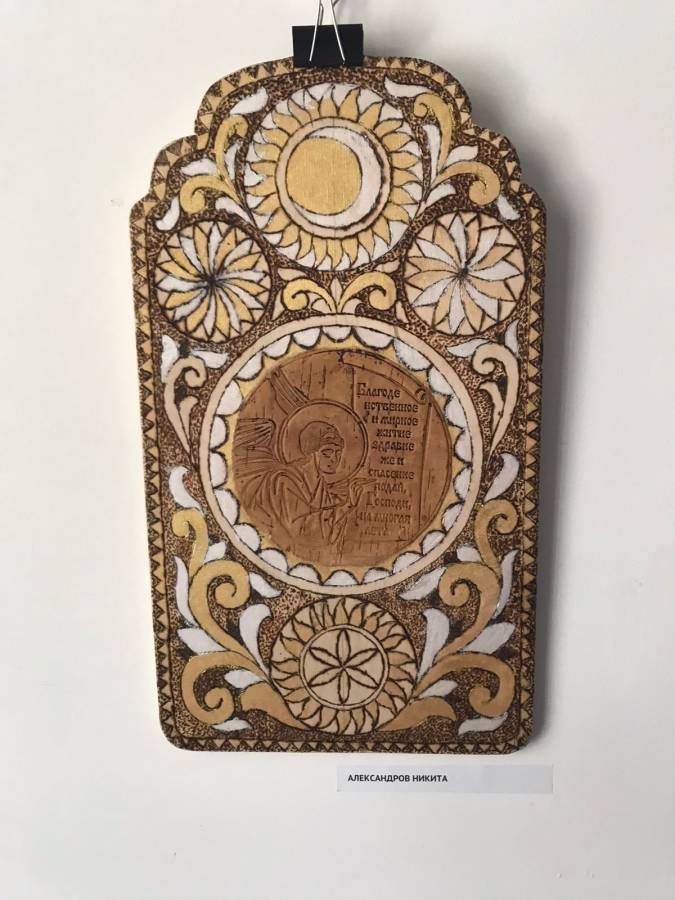

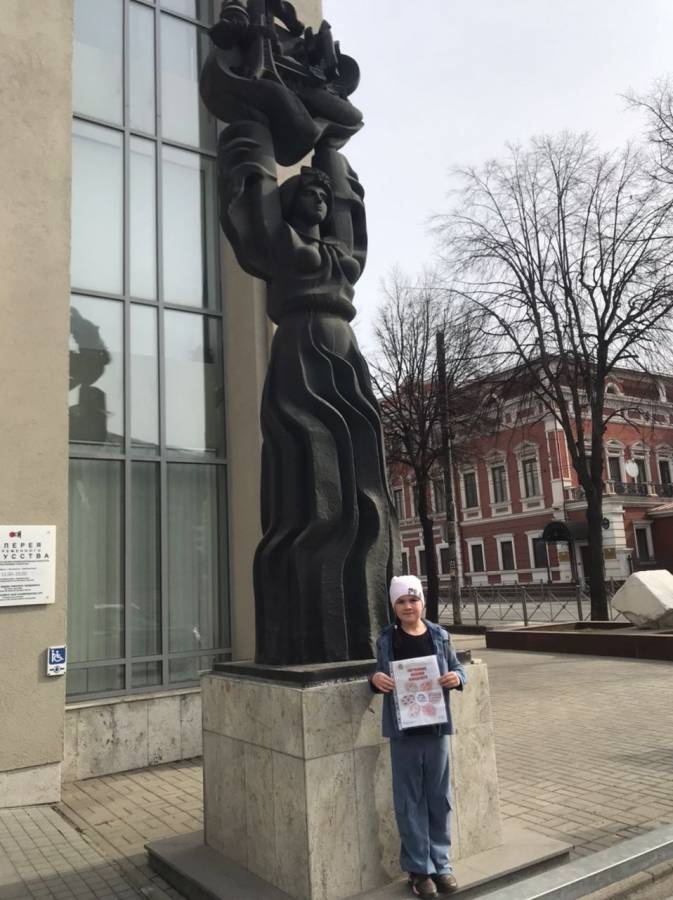

В галерее современного искусства Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан мы посетили инклюзивную выставку «Время перемен», на которой представлены работы нормотипичных детей и людей с ограниченными возможностями здоровья центра духовного и творческого развития с возможностью инклюзивного обучения «Перемена».

Творческое пространство существует при воскресной школе храма преподобного Серафима Саровского, но занятия доступны для всех желающих, независимо от национальности и вероисповедания. На выставке представлены работы творческих мастерских центра «Перемена» в направлениях: керамика, изобразительное искусство, рукоделие, резьба и выжигание по дереву, кожевенное мастерство. Необычная, добрая, детская и очень душевная выставка. Каждый рисунок красив по-своему . Сразу понятно, что хотели маленькие художники передать, рассказать и показать через свой рисунок. |

|

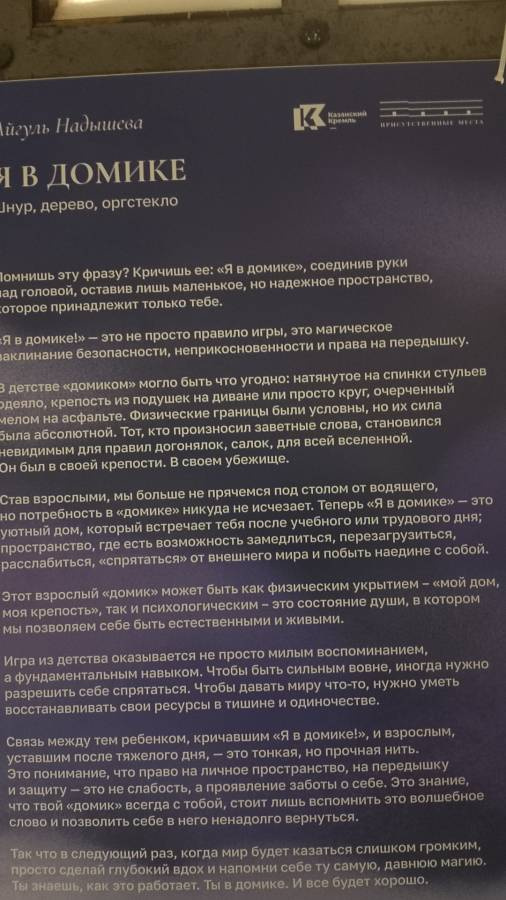

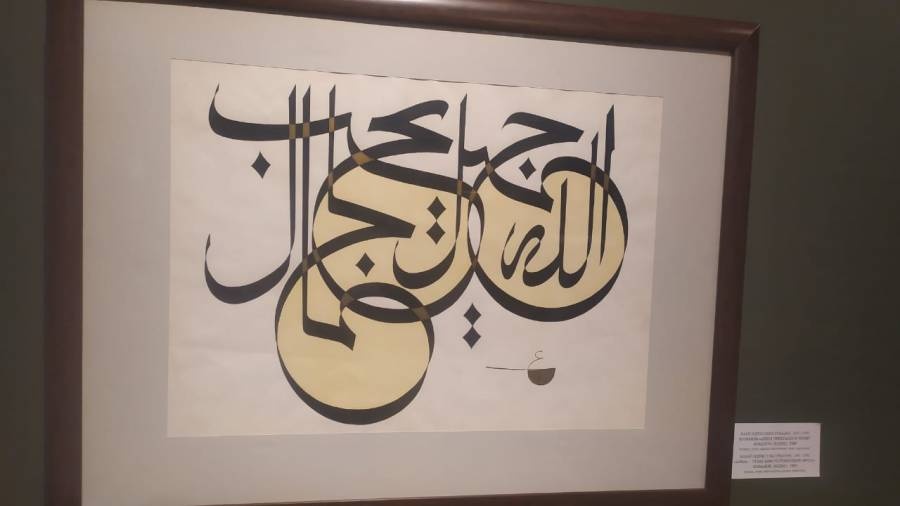

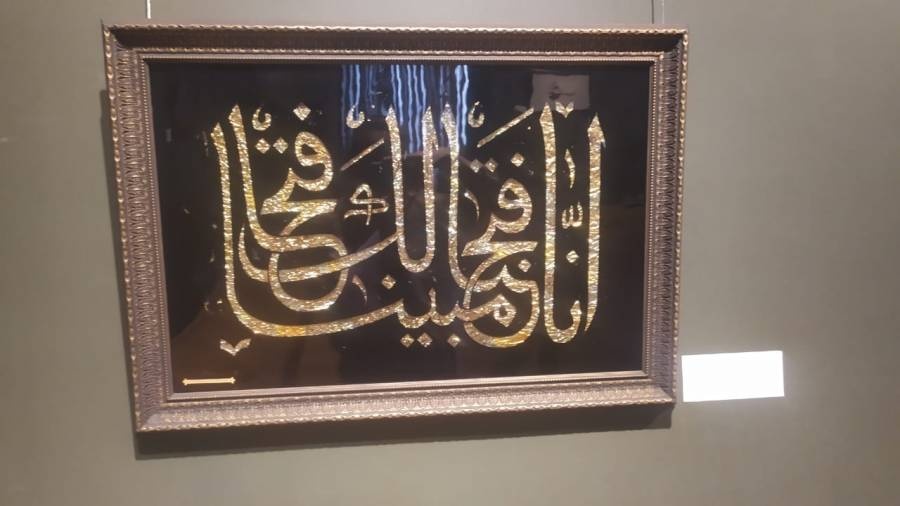

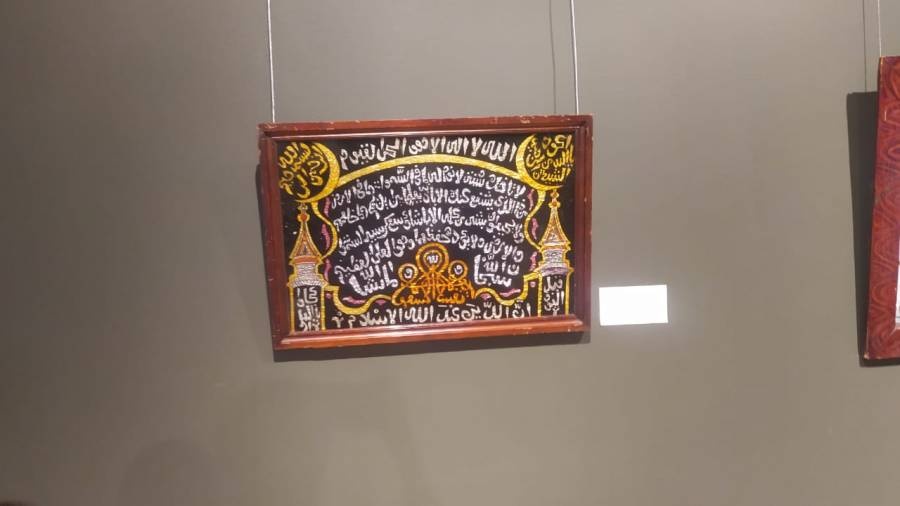

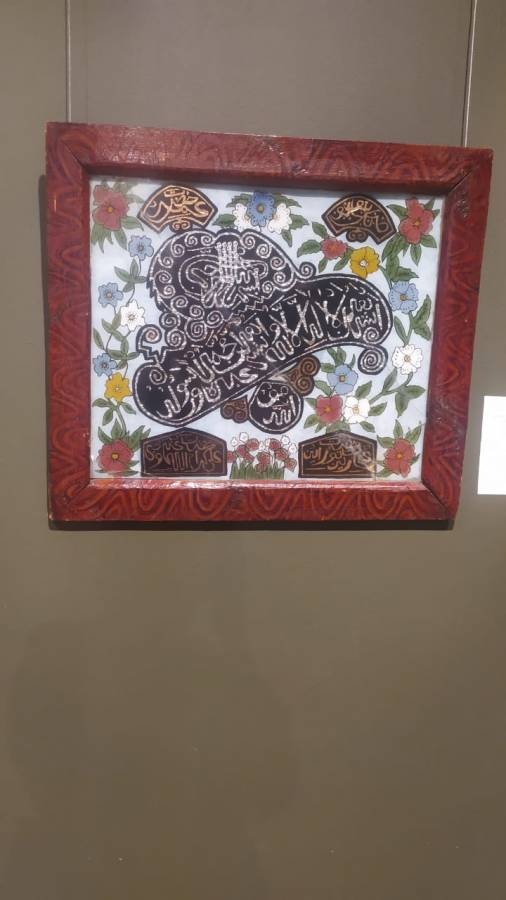

В галерее "Хэзинэ" мы посетили небольшую, но необычную выставку.

На выставке представлено более 20 произведений. Шамаиль – картина религиозного содержания, выполненная на стекле, подсвеченная фольгой. Первое упоминание о появлении священных картин в интерьерах казанских татар встречается в трудах просветителя и учёного Каюма Насыри. На выставке представлены работы многих известных мастеров, в числе которых Баки Идрисович Урманче. Любовь к искусству арабской каллиграфии сформировалась у художника ещё в дореволюционные годы в религиозной среде его семьи. Мастер публикует научные статьи о реформе арабской графики, а также создаёт эскизы ваз с арабскими надписями. |

|

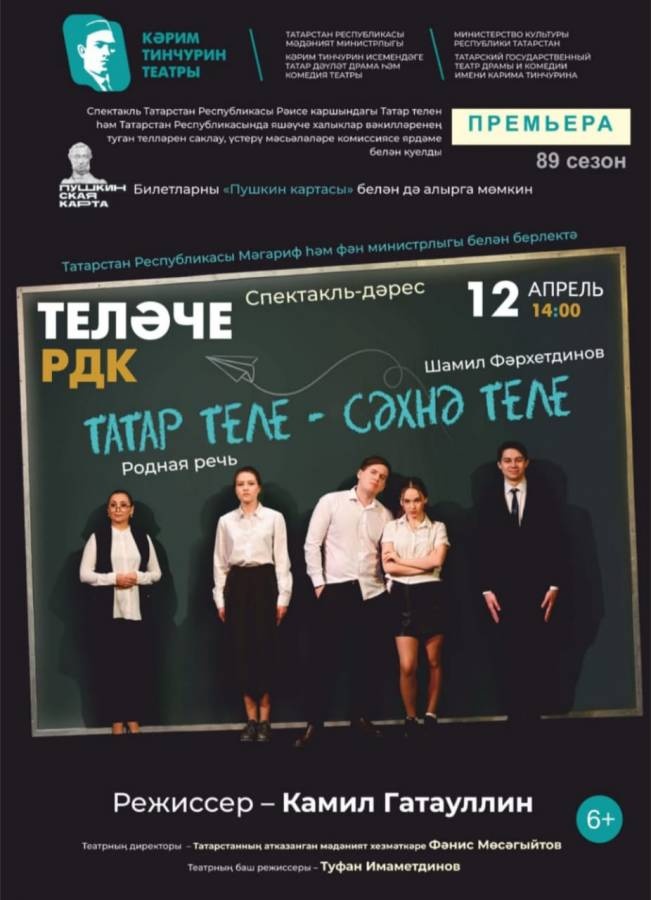

К нам в Тюлячинский ДК приезжал Татарский государственный театр драмы и комедии им. К.Тинчурина. Посмотрели мы увлекательный и познавательный урок-спектакль для детей и подростков под названием "Татар теле - сэхнэ теле"(“Родная речь”).

Урок-спектакль учит детей правильному произношению и грамотному использованию татарского языка. Спектакль, в котором говорится о необходимости избавления от заимствований и сленга при разговоре на татарском языке, направлен на пробуждение у детей и подростков любви к своему родному языку, а красота сценической речи – на пропаганду использования литературного татарского языка. Думаю, знакомство с артистами Тинчуринского театра повысит интерес школьников к творчеству национального театра, татарской литературы и сценического искусства. Спектакль “Родная речь” станет помощником для учителей, прикладывающих немалые усилия в таком важном деле, как сохранение татарского языка. Спектакль нам понравился очень интересный, весёлый, современный, лёгкий, но а тоже время познавательный и поучительный. |

|

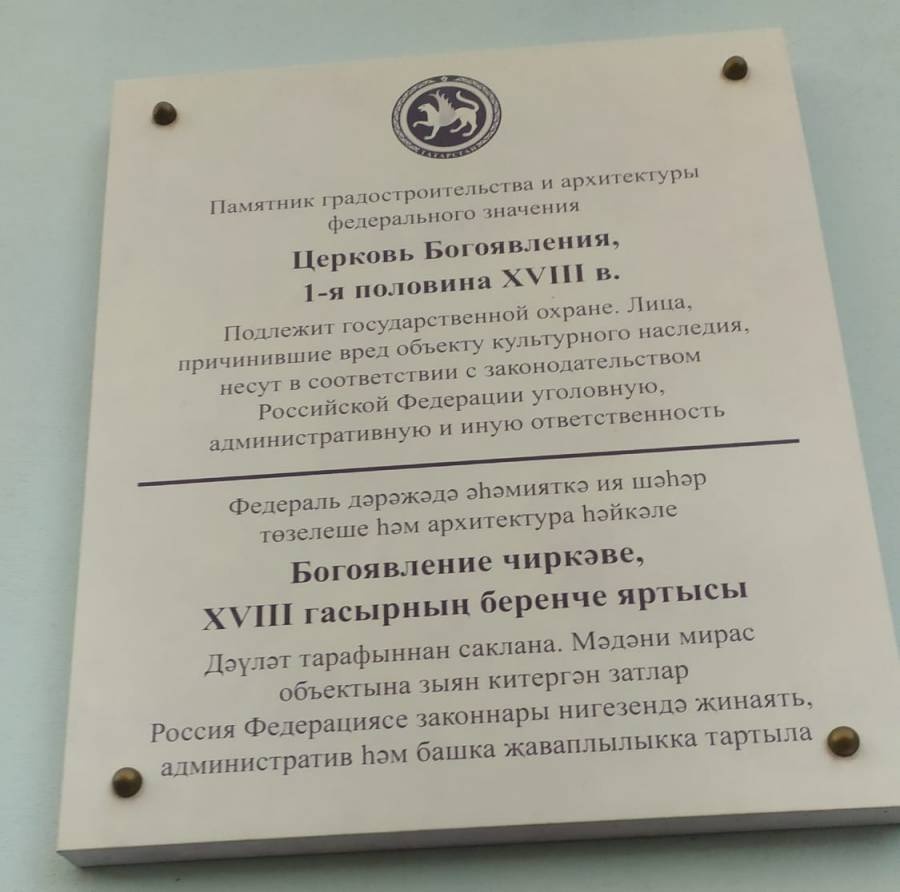

Собор расположен в глубине двора. Первоначально он представлял собой кубовидный бестолпный пятиглавый трёхапсидный храм с полуциркулярными сводами. Позднее к основному объёму была пристроена трапезная с главкой.

До революции Богоявленский храм был богато украшен. Кирпичные аркатурные пояса охватывали шесть барабанов, все три апсиды алтаря, тянулись на десятки метров под кровлей огромного здания. Часть наружных стен была расписана изображениями святых, купола украшены золотом. Некогда храм окружала металлическая ограда в стиле классицизма с воротами и часовней (не сохранились). К середине 1990-х годов от пяти глав оставался лишь центральный барабан. Однако в ходе реставрационных работ купола были восстановлены. На начальном этапе строение было деревянным и в 1741 году было практически полностью уничтожено пожаром. Эти события послужили толчком к строительству храма с каменными стенами, который стал доступен для посещения прихожанами с 1756 года. Деньги на выполнение работ по строительству архитектурного комплекса, состоящего из главного храма, трапезной, шатровой колокольни, церкви им. Андрея Первозванного и нескольких одноэтажных построек выделили меценаты И. А. Михляев и С. А. Чернов. Что касается внутреннего убранства храма, то он претерпел несколько изменений. Поначалу здесь были старинные иконы, стены, украшенные росписью с изображениями святых, а все купола инкрустированы позолотой. После революции 1917-го религиозный памятник некоторое время использовался как склад. Позже его помещение было переоборудовано под спортзал, а колокольня использовалась для размещения мастерских и мест для торговли. К концу ХХ столетия знаменитый собор на Баумана имел только один центральный барабан, однако в ходе реставрационных работ, которые, к слову говоря, ведутся до сих пор, все пять глав были полностью восстановлены. На сегодняшний день в интерьере Богоявленской церкви не сохранилось ни единой древней реликвии, все иконы, а также иконостас – современные. |

|

Здание Галереи современного искусства было построено в 1979 г. в эстетике необрутализма как Выставочный зал Союза художников ТАССР. За этот проект архитектор Г. А. Бакулин в 1981 г. получил звание лауреата Государственной премии РТ им. Габдуллы Тукая. Автор скульптуры у входа – Р. П. Харитонов. Выставочный зал открыт в 1980 г. масштабной Зональной выставкой «Большая Волга».

В 2009 г. здание передано Государственному музею изобразительных искусств Республики Татарстан, в 2017–2018 гг. – модернизировано. На сегодняшний день ГСИ – это самая крупная в Казани выставочная площадка, специализирующаяся на современном искусстве. Зрителям предоставлены три этажа с шестью выставочными пространствами, лекторий, детская арт-площадка, мультимедиа – более полутора тысячи квадратных метров. ГСИ – пространство, которое объединяет выставочные проекты, дискуссионные форматы (лекции, ридинг-группы), экспериментальная площадка для синтеза изобразительного искусства, видео, музыки и перформанса. В лектории ГСИ на регулярной основе проходят лекции, арт-медиации, дискуссии, кинопоказы, на детской арт-площадке встречаются музейные студии и детские группы для занятий по экспозициям галереи. |

|

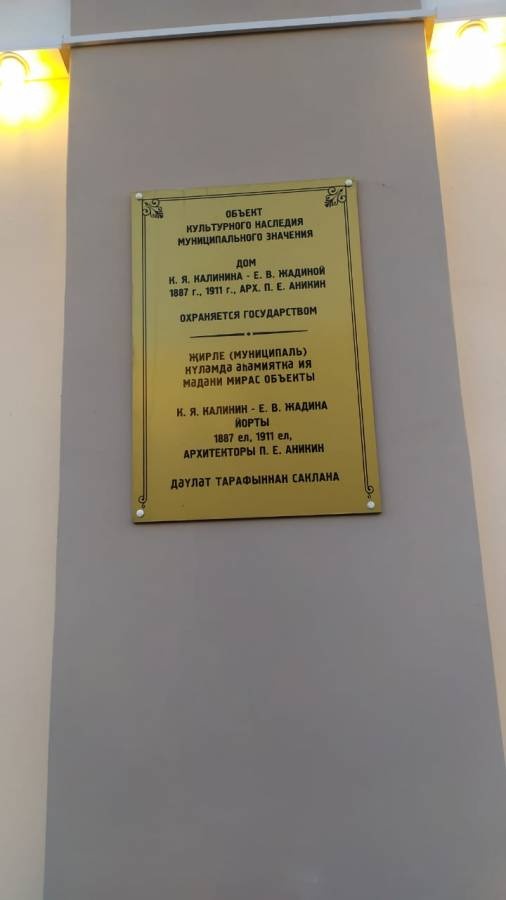

Во II-й половине XIX в. на месте усадьбы было 2 домовладения. Правая часть дома, в 5 окон по фасаду, была флигелем усадьбы купца К.Я.Калинина, который возвел его в 1880-е гг. по проекту архитектора П.Е.Аникина. Левая часть принадлежала детям купца А.П.Сапугольцева.

На их участке во II-й половине XIX в. на красной линии улицы располагались каменный двухэтажный дом и флигель. В 1911 г. хозяином обоих домовладений стал купец Ф.Ф.Жадин, который владел ими до 1917 г. Он объединил 3 здания в одно. В советский период на 1-м этаже располагались магазины "Фототовары" и "Мед". Планировка основного дома, вытянутого вдоль улицы, неоднократно менялась. К середине XIX в. дом имел классическое зонирование: на 1-м этаже располагались хозяйственно-служебные помещения, на 2-м - по анфиладной системе жилые помещения. В конце XIX - начале XX вв. нижний этаж стал использоваться под магазины, верхний сдавался в наем под жилье. Композиция главного фасада по ул. Баумана несимметрична. Между бывшим левым флигелем и основным объемом расположен расположен прямоугольной формы проезд во двор. Фасад расчленен вертикальными лопатками на 5 частей. Лопатки декорированы элементами, характерными для модерна. В каждой из 5 частей размещено по 3 окна. Надоконная часть украшена растительной лепниной. Завершает фасад широкий фриз и карниз с большим выносом, а на крыше ряд из объединенных между собой разновеликих аттиков. Усадьба является памятником архитектуры, сформировавшимся на протяжении нескольких эпох и в котором объединены несколько стилей: древнерусская архитектура, классицизм, модерн. |

|

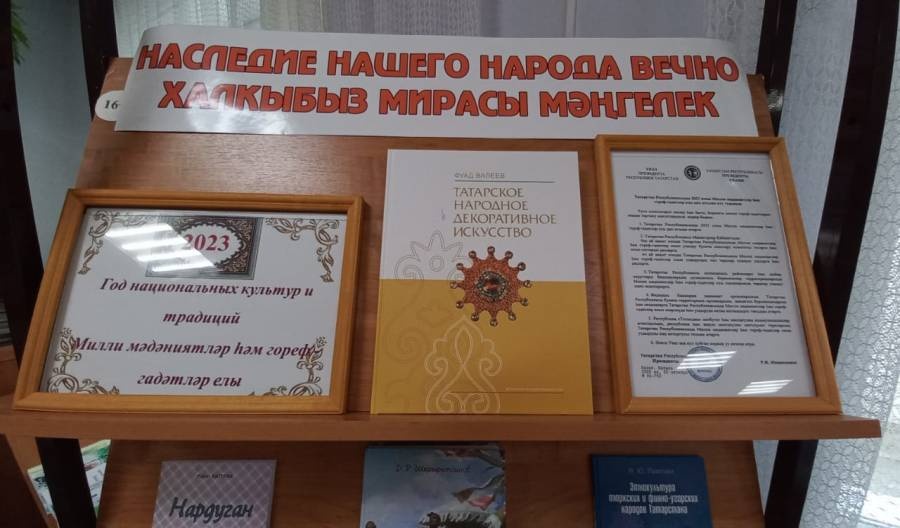

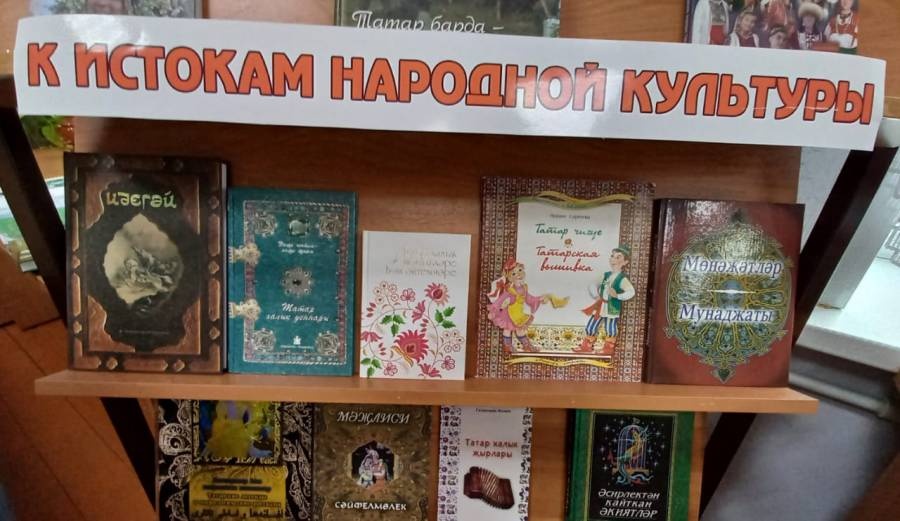

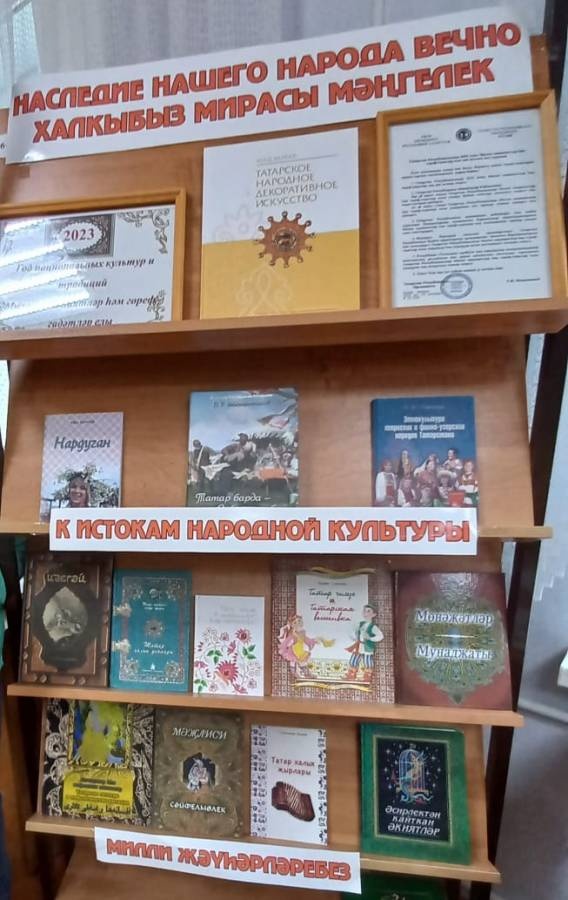

На этой неделе я посетила книжную выставку "Наследие нашего народа вечно" в нашей районной библиотеке.

Культурное наследие прошлого, народ хранит веками. Издавна Россия славилась своими традициями, праздниками, обычаями, обрядами. Выставка открывает своим читателям прекрасный ларец народной мудрости. Знакомит с искусством народа, песнями, сказками. Народное искусство- это создаваемые народом на основе коллективного творческого опыта и национальных традиций, бытующие в народе поэзия, музыка, театр, танец, архитектура. Нематериальное культурное наследие-обычаи, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, признанные людьми в качестве их культурного наследия. На выставке показаны очень интересные, ярко иллюстрированные книжки. |

|

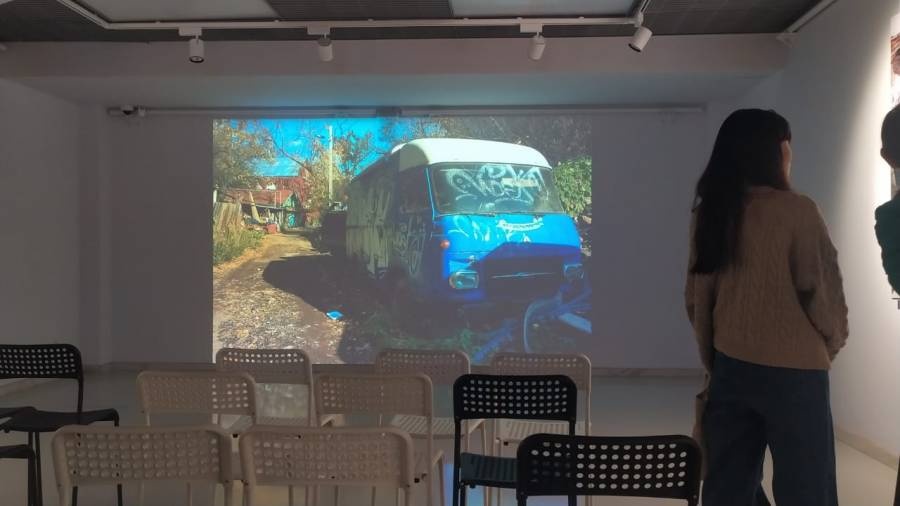

В Галерее современного искусства ГМИИ РТ мы посмотрели выставку фотографа

Михаила Захарова «Репортажное фото». Михаил Захаров родился в Казани, окончил КАИ. Его отец вел школьный фотокружок, в котором еще ребенком заниматься фотографией стал и Михаил. Выставка стала первой, проводимой в музейном пространстве. Это история Казани и Татарстана в лицах простых людей — мастеров, воинов, энтузиастов, творцов… Отбирать кадры для выставки фотографу пришлось из более чем 30 000 снимков. 40 самых значимых фотографий, снятых Михаилом в особняках, дворах жилых и заброшенных домов, с изображением людей и без них, размещены по стенам VR-зала галереи, а главная часть экспозиции — около 4 тысяч кадров — представлена в цифровом формате в слайд-шоу. Просматривать их Михаил Захаров рекомендует под любимую музыку. Необычные, интересные, живые кадры поймал фотограф. Классная выставка, я тоже очень люблю фотографировать, надо родителям тоже фотовыставку сделать))) |