Новые записи

Моя культурная жизнь

| Автор блога: | Сафира Трофимова |

|

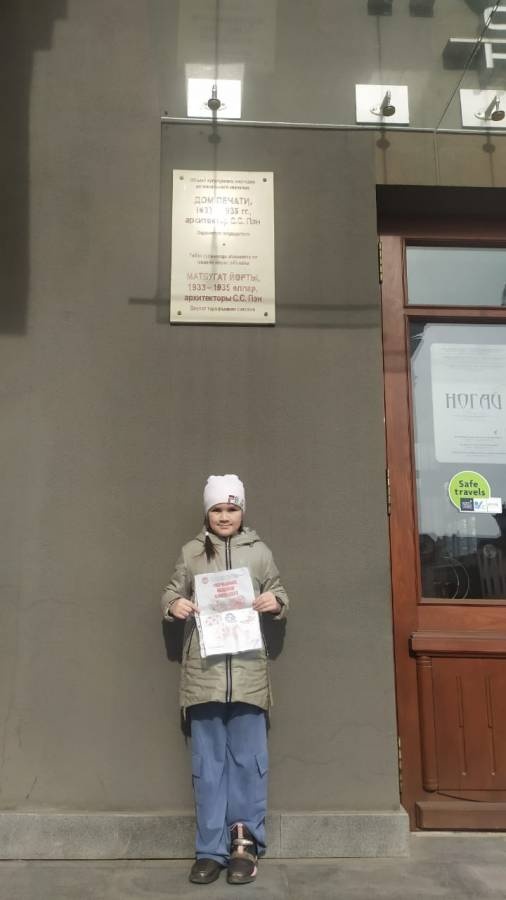

Здание — одно из ярких представителей казанского конструктивизма. Даже противники сооружений, как тогда говорили, «корбузианского типа» возражали только против его крупных габаритов для узкой улицы Баумана и малой гармонии с примыкающими строениями.

Здание, за счет рационально скомпонированного плана, значительно массивнее, чем кажется внешне. Проект составлен инженером-консультантом Татиздата Семеном Самойловичем Пэном (Моспроект) и одобрен в сентябре 1930 года. В следующем году начали привозить материалы и выкладывать цоколь двух производственных корпусов. Стройка была образцом бесхозяйственности. На площадке, рассказывается в книге «Экскурс в архитектурную жизнь советской Казани» Сергея Саначина, царил хаос, рабочие жили прямо на стройке, в бывшей пивной «Касьяныч». Но в августе ее надо было снести, и рабочие партиями бежали на другие стройки. Протяженный редакционно-издательский корпус Е перекрыл Молочный переулок (так по привычке тогда именовали новую Международную улицу, сейчас это улица Кави Наджми) и находился на Баумана. На нижнем этаже располагались магазины Татиздата — они предназначались для культурной, хозяйственной и политической пропаганды. Символика редакционного корпуса — раскрытая книга с ленточными окнами-строчками и закругленным пилоном-корешком. Его ведущий архитектурный мотив — трехэтажные ленточные крылья на открытых колоннах, тот же прием Пэн использовал в бакинском Доме печати 1931 года. Самому автору комплекса Татиздата, впрочем, не дали возможности представить проект архитектурного оформления. Разрабатывали его архитекторы Татпроекта и преподаватель КИИКСа (ныне КГАСУ) Анатолий Михайлович Густов.

Сафира Трофимова

7 апреля 2023

+4

239

5 комментариев

|

|

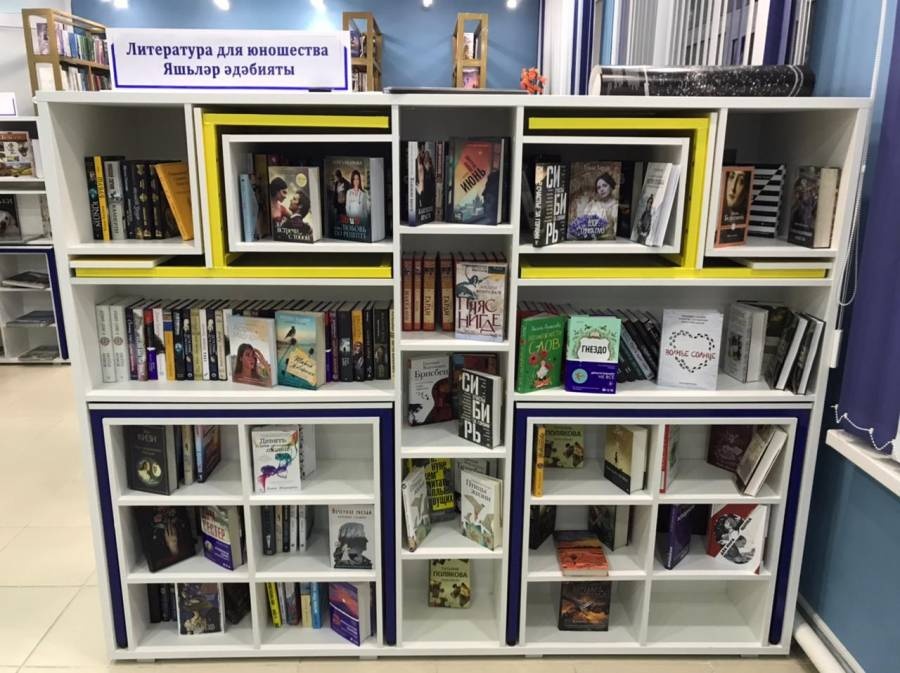

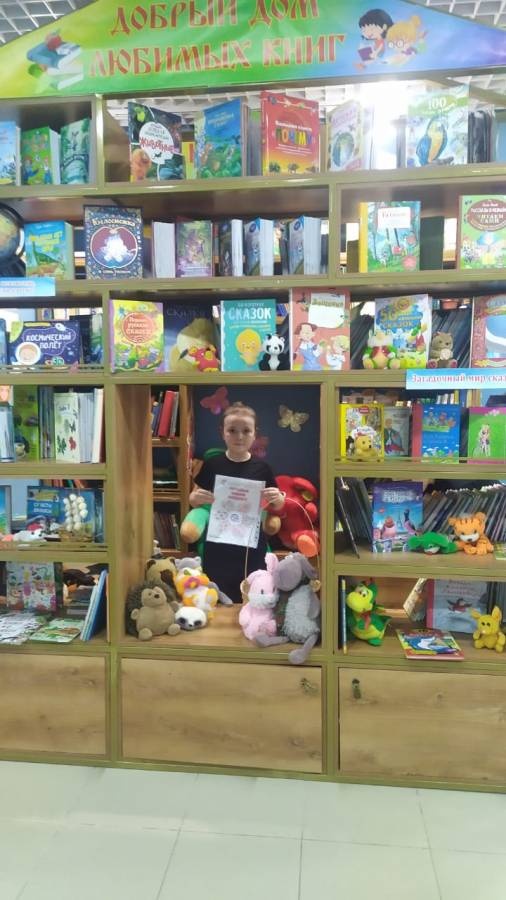

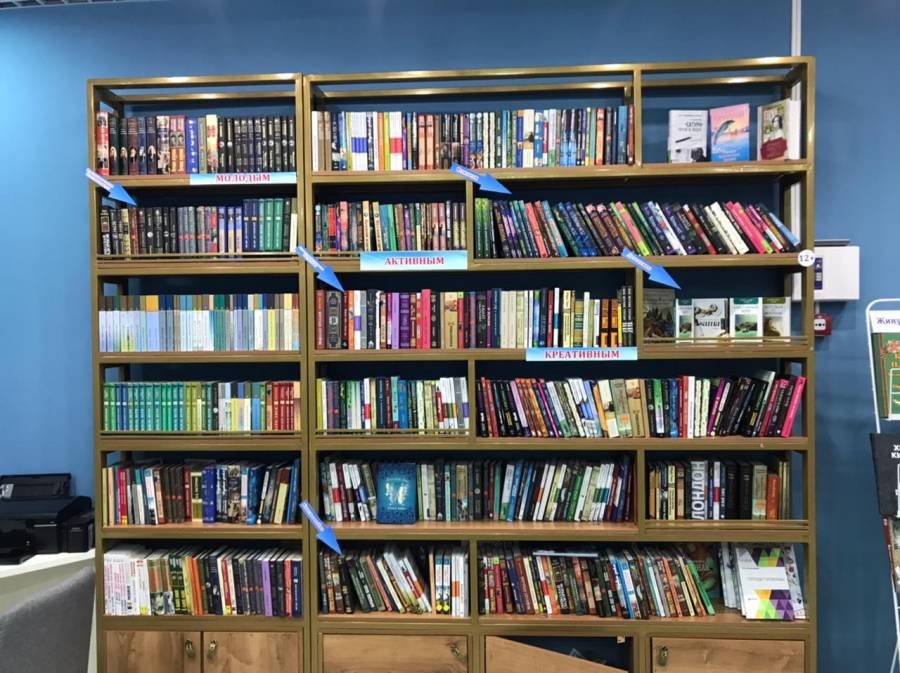

В селе Старые Зюри нашего района открылась модельная библиотека. По сути, это современный досуговый центр.

Создан он в старом капитально отремонтированном здании библиотеки в рамках нацпроекта "Культура". В России работает уже около 790 модельных библиотек. Такого современного учреждения не то что в нашем селе, в районе нигде нет. Появилось современное оборудование: ноутбуки, проектор, экран, интерактивный пол, планшеты, акустическая система, развивающий интерактивный комплекс и даже очки виртуальной реальности. Для села - роскошь! Некоторые современные техники мы увидели в первый раз. Несмотря на небольшое пространство, дизайнер так удачно расположил зоны в библиотеке, что никто никому не мешает. "Если раньше ребенок после школы бежал домой, то сегодня его от нас не вытащишь"- говорят библиотекари. И все же главными в библиотеке остаются книги. Интерес к чтению ест, больше половины села имеют читательские билеты. В Старых Зюри живет 840 человек. После открытия модельной библиотеки появились новые читатели, поскольку проводят экскурсии для соседних сел. Дети младшего возраста особенно полюбили интерактивный пол, на котором можно не только развлекаться, но и выполнять задания по точным наукам в игровой форме. Так что многие учителя начали проводить здесь выездные уроки. Мы рады, что у нас в селе появилось место, где есть возможность читать всей семьей, отдохнуть, с пользой провести время. |

|

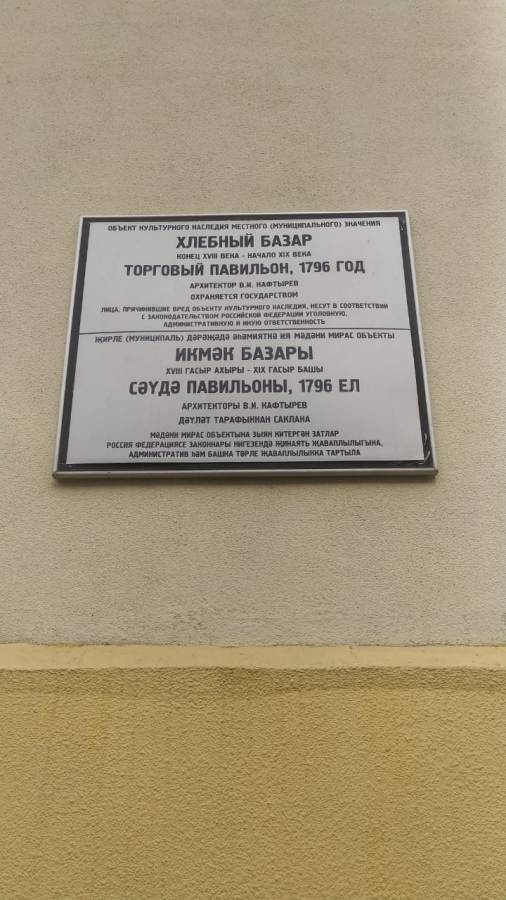

Хлебный базар в Казани – это торговые ряды, построенные в конце XVIII века. Сегодня сохранилась лишь часть сооружений, обрамлявших когда-то Хлебную площадь между нынешними улицами Баумана и Профсоюзной.

Торговые ряды строились по проекту казанского губернского архитектора Василия Ивановича Кафтырева. Сначала основным товаром здесь была мука, но со временем появились и галантерейные магазины, и многочисленные трактиры, и бильярдные. В 1874 году купец первой гильдии А.Е.Меркулов частично вытеснил торговцев, поставив здесь свой жилой дом. Фасад особняка получился необыкновенно нарядным: окна с треугольными фронтонами, зубчатый карниз, ажурная решетка на кровле с четырьмя парапетными столбиками, на каждом из которых красовалась роскошная каменная ваза. Но главное богатство хранилось внутри: две изразцовые печи, отделанные изумительной по красоте и качеству цветной глазурованной плиткой. Сегодня здания торговых рядов на Хлебном базаре находятся в состоянии реставрации. Уже закончены работы на доме купца Меркулова. В его помещениях открыли магазин, и сегодня покупатели могут полюбоваться старинными печами, удачно вписанными в новый интерьер. |

|

Доходный дом Иванова — построенное в середине XIX века, является объектом культурного наследия регионального (республиканского) значения.

Здание трёхэтажное, кирпичное, является характерным памятником позднего классицизма. Архитектурная композиция и декоративное убранство фасадов соответствуют классической схеме построения. Окна второго этажа значительно больших размеров, чем третьего, размещённых между пилястрами портика и через одно окно справа и слева от него, кроме обрамления тяги, украшены сандриками в виде полок с лепными венками под ними, остальные четыре окна имеют только обрамление и подоконную тягу. Входы в магазины устроены с улицы, а в подсобные и складские помещения первого этажа, а также на жилые второй и третий этажи — со двора. В крайних проёмах третьего этажа и в проеме по центральной оси размещались балконы с ажурной металлической решёткой интересной художественной работы, которые ныне уже утрачены. На первом этаже по центральному фасаду устроен сквозной проезд во двор. Дом Иванова выстроили в 1840 г. по проекту архитектора Ф. И. Петонди для именитого казанского купца Иванова. Как и все дома в близ лежащих кварталах, дом имел большие подвалы и был вытянут в глубь квартала. В настоящее время закончена реставрация фасада, идет работа над внутренними интерьерами здания. |

|

В день театра в районном доме культуры Сабинского района детская студия театра "Сэяхэт" поставила сказку-пьесу " Мактанчык Этэч" (Хвастливый петух).

Спектакль на татарском языке. Героями этой увлекательной музыкальной сказки являются домашние животные: Петух, Утка, Курица, Гусь, Цыпленок и Гусенок, которые проводят лето в живописном уголке доме… Театр — это живое действие, которое происходит перед ребенком здесь в жизни, а не на экране. Здесь реальные люди — актеры, мимика, жесты, музыка, декорации, что создает эффект реального присутствия. Спектакль мне очень понравился. Еще больше понравилось, как же здорово играют дети! |

|

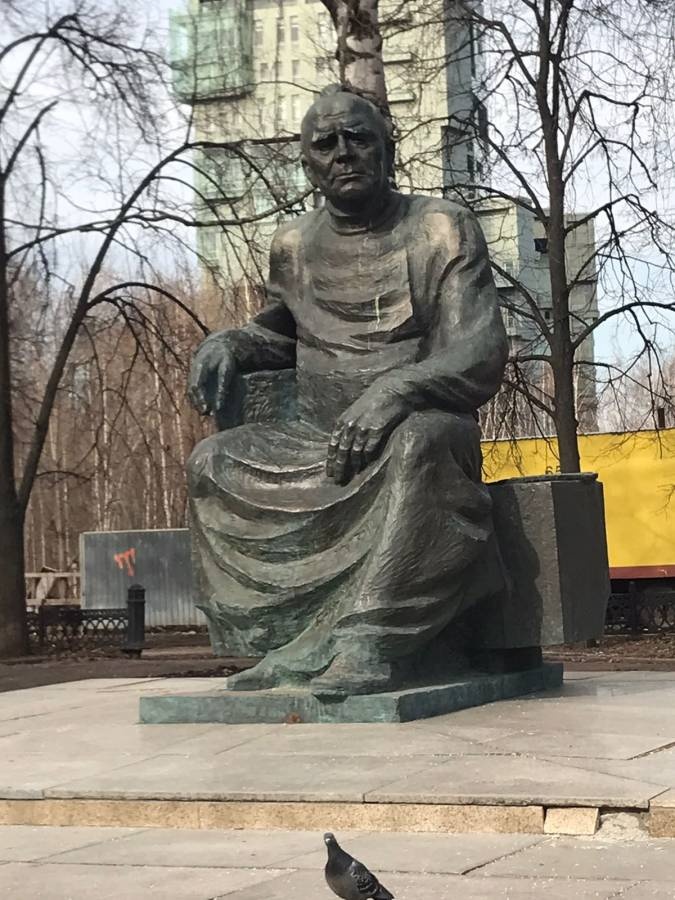

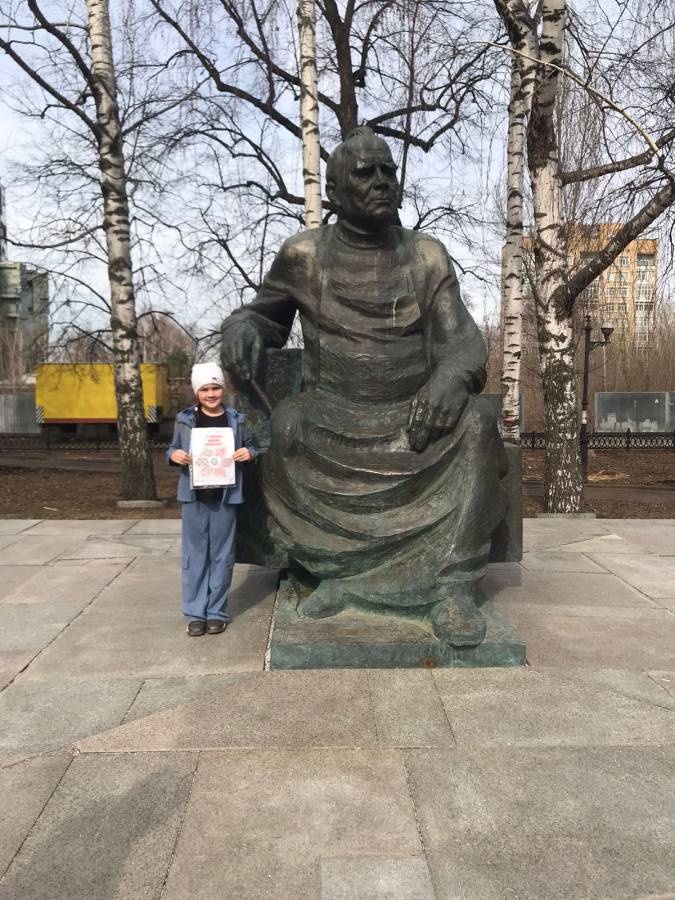

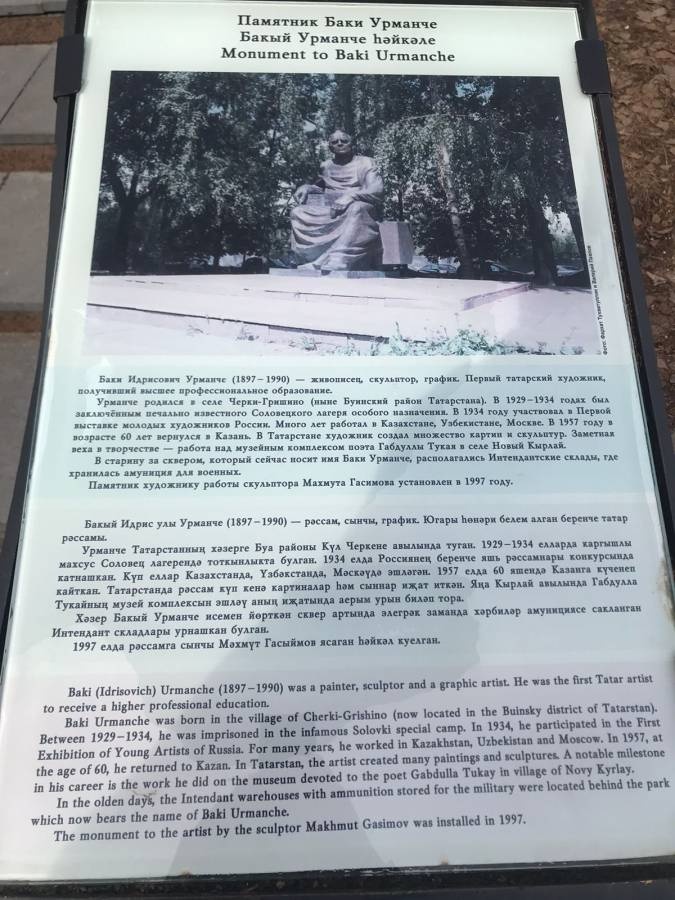

Памятник Баки Урманче установлен к 100-летию со дня рождения художника 28 февраля 1997 г. в сквере на улице Большая Красная. Автором статуи выступил прославленный скульптор-монументалист и заслуженный деятель искусств Татарстана Махмут Гасимов, архитектор Г.А.Бакулин.

Урманче представлен в виде бронзовой скульптуры укрупненного размера (больше человеческого роста) в процессе творчества: его правая рука держит кисть и опирается на деревянную заготовку, на одной стороне которой изображен Шурале, левая рука свободно лежит на колене. Взор Урманче устремлен вдаль. Автору памятника удалось передать состояние внутреннего подъема, творческого вдохновения, охватившего Урманче, и талантливо воплотить в бронзе облик татарского скульптора. Постамент изготовлен из гранита светло-серого цвета. Общая высота памятника 2,5 м. У входа в сквер отдельно от постамента установлен каменный блок с надписью «Баки Урманче». В целом, памятник Баки Урманче является очень приятной достопримечательностью Казани. Сам Урманче прожил в Казани немало лет, и этот город очень повлиял на его творчество. |

|

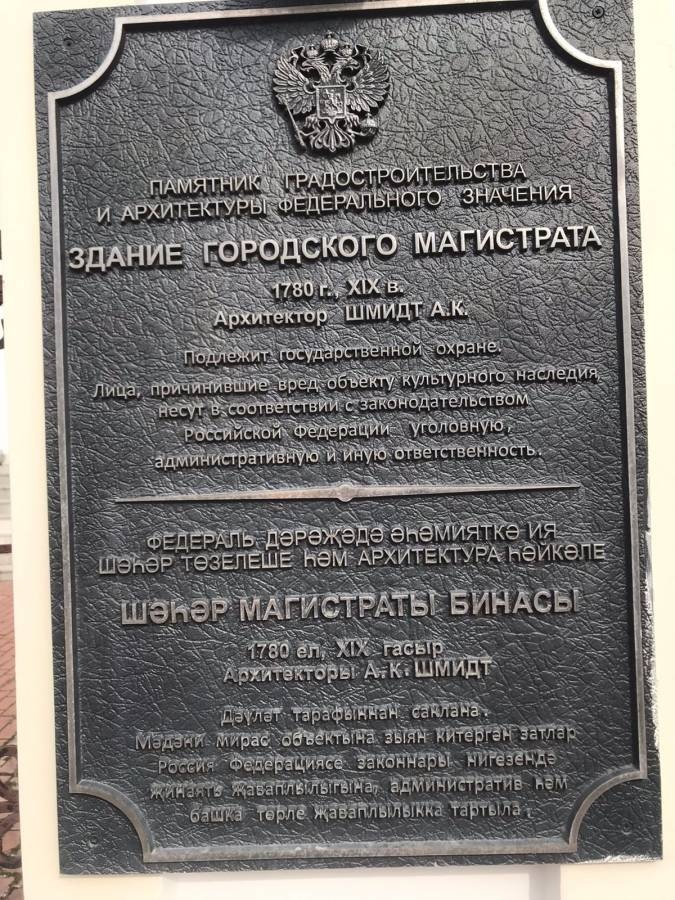

Городской магистрат — это орган городского самоуправления и суд, состоящий из избираемых бурмистров и ратманов. Магистрату подчинялись купцы и мещане, он содержал полицию, также магистрат заводил и другие учреждения вроде школ, сиротских и смирительных домов.

Некоторое время они заменяли ратуши. В 1775-м магистраты превратились просто в городские суды, которые работали с уголовными и гражданскими делами от купцов и мещан. Былые их функции передали думам. В начале XIX века и думы, и магистраты упразднили, потом восстановили, окончательно эти виды судов, замененные мировыми судьями, исчезли в 1869-м. Первый вариант здания построили в 1788 году по проекту Василия Кафтырева. В те же годы разработчик генплана занимался корпусом управы благочиния на Баумана, 12 и домом князя Тенишева, который стал теперь частью современного здания Казанского университета. В 1815 году во время пожара магистрат серьезно пострадал, так что его реконструировал Александр Шмидт, тогда — губернский архитектор Казани. Он поменял объемы и оформление магистрата. В 1844 году сюда въехал Николаевский детский приют — теперь уже после пожара 1842-го. После революции здесь находилось Управление хлебопекарной промышленности ТАССР, а в наше время — ЗАО «Казметрострой», что логично, ведь аккурат под улицей Баумана проходит метрополитен. |

|

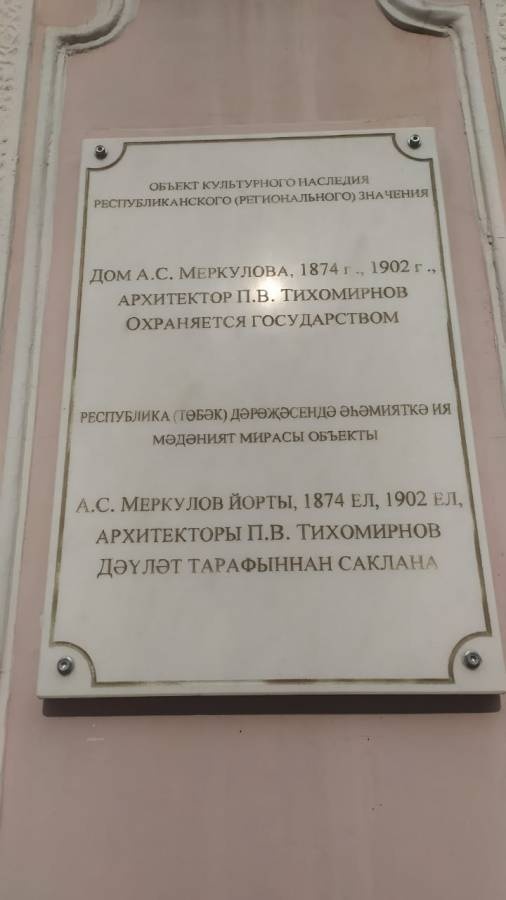

Построен в 1874 году по проекту Петра Валериановича Тихомирова для купца первой гильдии Афанасия Степановича Меркулова. В то время (вторая половина ХIХ века) на улице Большой Проломной коммерсанты в основном строили доходные дома или гостиницы (выгодное расположение в центре города).

Но Меркулов пожелал жить в этом доме с семьей. Дом унаследовал его сын. В 1902-м архитектор Лев Казимирович Хрщонович реконструировал фасад, придав ему бутафорский вид в стиле голландского псевдобарокко. Кирпичный двухэтажный дом, торцами примыкающий к соседним зданиям, имеет простую композиционную структуру. |

|

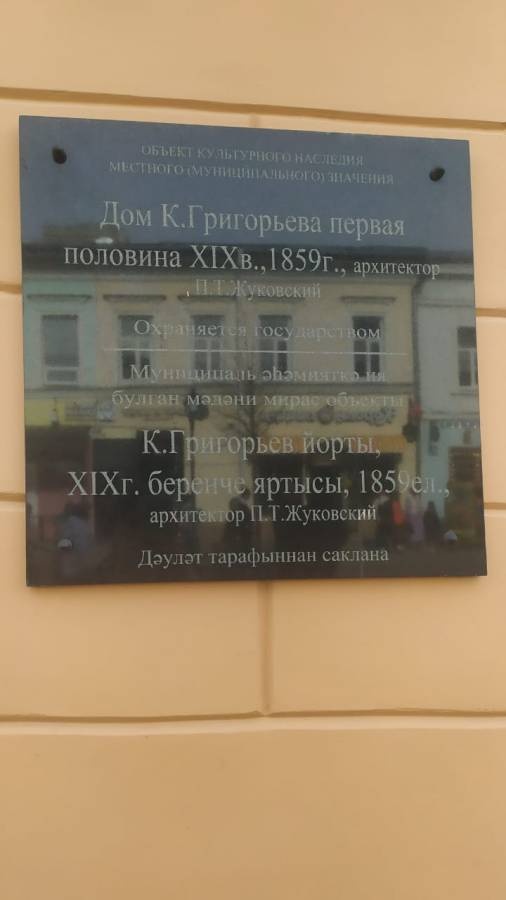

Дом К. Григорьева — памятник архитектуры, построен в 1859 г. по проекту архитектора Павла Тимофеевича Жуковского.

В годы СССР здесь располагался кинотеатр "Татарстан". Архитектурное оформление здания сделано по проекту А. М. Тихонова, а в 1964 г. по-новому был решён интерьер кинотеатра (архитекторы М. С. Артамонов, П. М. Пичуев, А. А. Спориус). В мае 1957 года в кинотеатре впервые в Казани начался показ широкоэкранных фильмов. По состоянию на 2012 г. в доме располагаются книжный и сувенирный магазины, клуб «Белая Акула» |

|

На прошлой неделе мы побывали на очень интересном мастер- классе по изготовлению национальных украшений татар. Лэйлэ апа так интересно все рассказывала и показывала.

Алка или в переводе серьги были одним из наиболее архаичных и в то же время устойчиво сохраняющихся элементов в костюме татарок украшением. Впервые их надевали девочки в трех-четырехлетнем возрасте и носили до глубокой старости. Как было отмечено казанским этнографом и исследователем С.В. Сусловой, несмотря на обилие разнообразных форм и заимствования у других народов наиболее понравившихся образцов, специфичной и свойственной татарам была миндалевидная форма серьги с подвесками татар сыргасы. Сначала мы специальными красками раскрашивали вырезанные фигурки, потом делали из них сережки, закрепляя к ним застежки (швензы). Сама Лэйлэ апа давно занимается национальными украшениями, часто делает выставки, участвует в районных ярмарках. Я не могла оторвать взгляд от её изделий. Я очень рада, что у меня появились украшения в национальном татарском стиле. И, главное, что я их сделала сама. |