Культурный дневник

| Автор блога: | Азалия Гайнуллина |

|

Татарское книжное издательство – крупнейшее национальное издательство Российской Федерации, обеспечивающее татарское население не только республики, но и татар, живущих за ее пределами книгами на родном языке. Пропаганда татарской книги и произведений авторов других народов, проживающих в Республике Татарстан, обеспечение детских садов, школ учебниками и методическими пособиями являются основными задачами Татарского книжного издательства.

Возникновение Татарского книжного издательства связано с централизацией и огосударствлением многочисленных частных, кооперативных и ведомственных издательств и типографий города Казани. Весной 1919 года Центральный татаро-башкирский комиссариат решает перевести отдел печати комиссариата из Москвы в Казань с целью налаживания нового книгоиздательского дела и социалистического просвещения масс татар-мусульман (завотделом печати был классик татарской литературы Галимджан Ибрагимов.) В июле 1919 года в Казани было создано отделение Госиздата РСФСР, которое в декабре 1921 года было преобразовано в самостоятельное издательства Татгосиздат. До организации собственных издательств в его ведении находились Чувашпечать, издательства Марийской автономной и Пермской областей. В 1923 году все партийные и ведомственные издательства и типографии были объединены в комбинат издательства и печати при Совнархозе ТАССР. На протяжении всего времени существования издательство неоднократно реорганизовывалось и меняло своё название: с 1925 года – Татарское государственное издательство (Татгиз), в 1927 году реорганизовано в Татарское издательство (Татиздат), с 1933 года, после присоединения книжной фабрики им. Камиля Якуба, – Татарское государственное издательство (Татгосиздат), в 1954–1958 годы – Таткнигоиздат, с 1958 года издательство носит своё нынешнее название. В 1926–1935 годы издательство занимало первый этаж здания Пассажа на улице Кремлевской. Летом 1935 года оно переехало в здание Дома печати на улице Баумана, которое было построено как база издательства и полиграфии. Татарское книжное издательство (ТАТКНИГОИЗДАТ) в советские времена было основным издательством Татарской автономной республики (ТАСССР, в настоящее время — Республика Татарстан). Художественную литературу оно всегда публиковало исключительно по рекомендациям местного отделения Союза писателей. Фантастики среди публикуемых книг было немного, так как мало кто из казанских писателей работал в этом жанре. После Перестройки количество фантастики чуть прибавилось, но издавалась исключительно классика в мягких обложках. С 2009 года Татарское книжное издательство находится в составе здания филиала ОАО «Татмедиа» Полиграфическо-издательского комплекса «Идел-Пресс».

Азалия Гайнуллина

19 ноября 2021

+6

348

6 комментариев

|

|

Перед высоким зданием Татмедиа (Декабристов, 2) установлен даже не совсем памятник в привычном фигурном виде, а скорее большая мемориальная доска «В память о журналистах и полиграфистах, защищавших Родину в Великой Отечественной войне». Это один из довольно большого количества памятников, отражающих участие Татарстана в войне. Памятник установили к 65-й годовщине победы, 9 мая 2010 года. Инициатором его создания и установки стало агентство по печати и массовым коммуникациям Республики Татарстан и компании «Идел-Пресс». Памятник представляет собой прямоугольную плиту, облицованную белым мрамором, на которой закреплена мемориальная гранитная доска с нанесенным символом Вечного огня. В годы войны на фронт ушло 118 казанских журналистов и писателей, 31 из них погиб. По данным исследователей деятельности журналистов во времена ВОВ, корреспонденты шли на передовую вместе с обычными солдатами ради получения эксклюзивных кадров и материалов. Иногда им даже приходилось вступать в бой, чтобы получить сенсационный материал. Обусловлено это было не только героизмом советских журналистов, которые самоотверженно исполняли свой долг, но и тем, что редакции газет в принудительном порядке требовали от своих работников сенсаций. При этом цена, которую может заплатить журналист, их не интересовала. Кроме того, корреспонденты носили офицерские звания. В связи с этим они были обязаны выполнять не только свой профессиональный, но и гражданский долг. Военные журналисты не только рассказывали гражданам о подвигах советских солдат, но и выполняли идеологическую функцию, демонстрируя всем жителям Советского Союза то, что врага можно победить благодаря героизму и верности Родине. |

|

Памятная доска установлена в здании (Кремлевская, 37), где работал Ливерий Осипович Даркшевич.

Ливерий Осипович Даркшевич — русский невропатолог, доктор медицины. Л. О. Даркшевич считается одним из основоположников нейрохирургии в России. Л. О. Даркшевич родился в 1858г. в Ярославле в дворянской семье.  В 1888 году после защиты диссертации на звание доктора медицины Л. О. Даркшевич в августе был назначен приват-доцентом по кафедре нервных и душевных болезней Императорского Московского университета и, одновременно (1889—1892) работал ординатором в Ново-Екатерининской больнице. Известен как представитель школы А. Я. Кожевникова. Являлся одним из учредителей Московского общества невропатологов и психиатров. В сентябре 1892 года стал экстраординарным профессором Императорского Казанского университета по кафедре нервных болезней. Организовал клинику нервных болезней (с амбулаторией, лабораторией и электротерапевтическим кабинетом). Вместе с В. М. Бехтеревым в 1893 году он создал в Казани общество невропатологов и психиатров. Он был активным борцом за здоровый образ жизни. С 1897 года — ординарный профессор Казанского университета; с 1913 года — заслуженный профессор. Л. О. Даркшевич — основатель, а с 1901 года, ещё и главный редактор «Казанского медицинского журнала» (научно-практического издания для врачей). Действительный статский советник с 1917 года. В 1917 году Даркшевич переехал в Москву и занял пост ординарного профессора кафедры нервных болезней 1-го Московского университета и директора клиники Ново-Екатерининской больницы. Также он до 1923 года был директором Женской медицинской школы в Москве. Возглавлял также Диагностический институт для усовершенствования врачей и руководил реорганизацией Женского медицинского института. Скончался Л. О. Даркшевич 28 марта 1925 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище. |

|

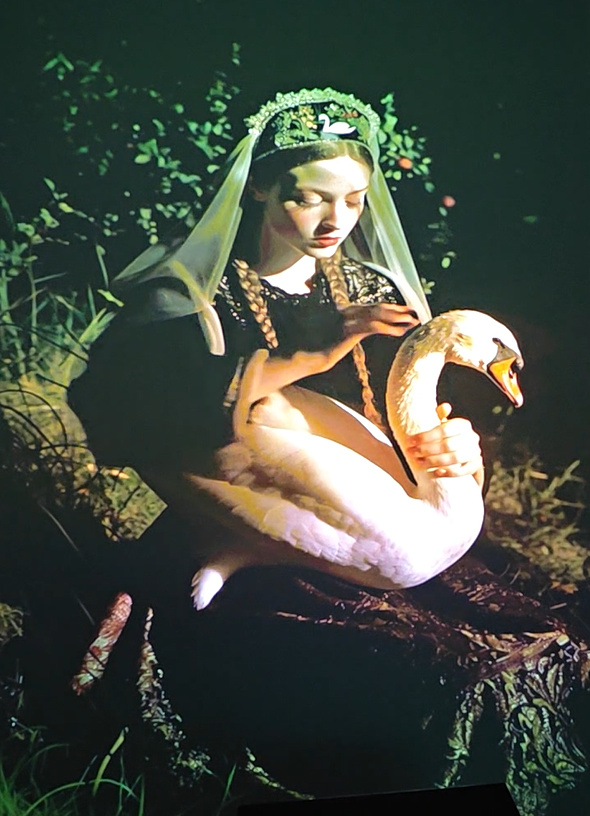

В Галерее современного искусства посетила выставку Рината Ахметова «За забором».

«За забором» — это поэтический и философский проект Рината Ахметова. Воспоминания художника о детстве, о том, что осталось в прошлом, его эмоции, размышления о жизни и смерти, и о том, что ждёт впереди: неизвестность, таинство, надежда, преодоление. На выставке представлено 24 картины, 7 из них со звуковой композицией, созданной звукооператором из Петербурга Петром Ивановым. Все произведения без названия. Это сделано с умыслом: гостям выставки предлагается самим напрячь воображение и дать им имена. Автор экспериментирует с материалами и формами, виртуозно соединяя металл с другими природными материалами, в частности со старым деревом. Практически каждая работа оформлена так, словно вы любуетесь пейзажем из-за забора. Сам художник так говорит о своем проекте: «Мы живем в большом потоке информации, в быстротечном времени и я, своими работами, хочу остановить зрителя, дать ему возможность немножко поразмышлять, пофилософствовать, получить заряд эмоций.» Замысел проекта пришел Ринату Ахметову неожиданно, год назад: ему предложили создать произведения размером 100 на 100 см. к выставке, посвященной 100-летию Татарстана. В своей мастерской художник стал экспериментировать с различными материалами и формами: будь то декоративные элементы с народной символикой, не вошедшие по размерам или по композиции в ранее созданные работы, или изъеденное ржавчиной старое железо и посеревшее от времени дерево. Комбинируя и укладывая их на планшет постепенно рождался определенный сюжет. Так предмет спровоцировал художника, возбудил его мысли и взволновал его чувства. Ринат Хаметлатифович Ахметов родился 8 декабря 1968 года в городе Казани. В 1989-м окончил Казанское художественное училище по специальности художник-оформитель. С 1997 года работает в мастерских Союза художников Республики Татарстан. С 2012-го увлекся декоративно-прикладным искусством, стал работать в технике художественной резьбы по дереву и металлу. Ринат Ахметов – художник-профессионал, виртуозно владеющий новыми приёмами обработки металла, тонко чувствующий красоту его цветовых нюансов. Используя оригинальные способы отделки, художник в своих произведениях раскрывает художественные и декоративные качества материала. Обращаясь к национальным древним формам и орнаментам, Ринат Ахметов глубоко осмысливает традиционные мотивы и, талантливо стилизуя их, придаёт им современный смысл. Его произведения поражают целостностью простых и ясных форм, объединенных богатством орнаментальных мотивов, что невольно отсылает нас к искусству древних мастеров, органично чувствовавших связь предмета и декора. |

|

Памятник Баки Урманче — это бронзовая статуя, расположенная в историческом центре Казани и отдающая честь выдающемуся скульптору, художнику и фотографу Баки Урманче. Памятник установлен посреди живописного сквера, который также назван в честь Урманче. Торжественное открытие этого памятника состоялось в феврале 1997 года — в день столетнего юбилея Баки Урманче. Автором статуи выступил прославленный скульптор-монументалист и заслуженный деятель искусств Татарстана Махмут Гасимов. Бронзовый Урманче изображен сидящим на скамье, одетым в фартук скульптора. Памятник поражает своей искусностью и тончайшей проработкой мелких деталей. Вокруг статуи растут берёзы и разбиты цветочные клумбы. В целом, памятник Баки Урманче является очень приятной достопримечательностью Казани. Сам Урманче прожил в Казани немало лет, и этот город очень повлиял на его творчество. Баки Урманче родился 23 февраля 1897 года в деревне Куль-Черкен Казанской губернии (ныне Буинский район Татарстана) в семье имама и вышивальщицы. Профессия матери, связанная с народными промыслами, сказалась на становлении маленького Урманче. В десять лет Баки приезжает в Казань, чтобы научиться хорошо рисовать, но в медресе рисованию не учили, а поступить в художественную школу ему не удалось. Баки Урманче много ездил по стране — был шахтёром Донбасса, учителем на Тамбовщине, рабочим Надеждинских заводов на Урале, во время первой мировой войны служил в Средней Азии. Только после Октябрьской революции, в 1918 году, получает первые уроки рисования. Тогда он работал школьным инспектором в Глазове и посещал местную художественную студию. Баки Урманче стал первым татарским художником, который получил высшее профессиональное образование. В начале это были казанские художественные мастерские, а затем Высшие художественно-технические мастерские в Москве. Он становится завучем и преподавателем Художественной школы в Казани, а затем её руководителем. Пишет собственные картины, организует художественно-керамические мастерские, делает иллюстрации и читает лекции. В 1929 году Баки Урманче попадает под первую волну сталинских репрессий и со своим младшим братом отправляется в ссылку в Соловецкий лагерь особого назначения. Вернулся он оттуда один через пять лет. Из Казани переезжает в Москву, где его принимают в Союз художников СССР. В 1934 году принимает участие в первой выставке молодых художников России. В 1941-1956 годах Баки Урманче работал в Казахстане, где им было создано большое количество картин и скульптур. В 1958 году работает над оформлением Декады татарского искусства и литературы в Москве. В 1957 году Урманче возвращается на родину в Казань. Здесь он получает новую волну вдохновения и создаёт картины и скульптуры совсем нового качества. В Казани создаются основные скульптурные работы, портреты деятелей татарской культуры. В том числе в 1976 году он завершает Тукаевский комплекс, посвященный поэту Габдулле Тукаю. Умер Баки Урманче в возрасте 93 лет 6 августа 1990 года, и уже при жизни стал классиком татарского изобразительного искусства. В 1998 году в Казани на улице Щапова открылся его музей. |

|

В Казани чтят память татарского поэта. Его имя присвоено театру оперы и балета, одной из центральных улиц. На улице Горького 17 открыт музей-квартира, посвященный жизни и творчеству героя. В честь юбилейной даты со дня рождения поэта, в 1966 году был закончен и презентован общественности мемориальный комплекс. Вблизи от Спасской башни Казанского Кремля, напротив Национального музея Татарстана возведена гранитная возвышенность в форме трапеции. На ее усеченной перед скульптурой размещается цветущая клумба. Памятник Мусе Джалилю в Казани олицетворяет непокорный нрав поэта и его непрестанную борьбу за Родину. Силуэт с обнаженным торсом обвит импровизированной колючей проволокой. Поза несет динамику, поэт изображен будто-то бы в момент освобождения от оков. Гордо поднятый подбородок и открытый, смелый взгляд дополняет образ героя. |

|

В Казани у выставочного зала Государственного музея изобразительных искусств РТ (на пересечении улиц Карла Маркса и Муштари) находится памятник художникам, погибшим на фронтах ВОВ.

Камень из белого мрамора с именами 22 художников раньше был скрыт от широкой публики, находясь на памятной аллее во дворе выставочного зала, за забором. Перенесли памятник на пересечение улиц Карла Маркса и Муштари в 2015 году, в преддверии празднования 70-летия Победы. Идея проекта принадлежит председателю Татарстанского отделения Союза художников России — Виктору Аршинову. Автором дизайна памятника и исполнителем стал заслуженный деятель искусств РТ Фарит Валиуллин. «Все для фронта, все для победы!» Эти слова стали девизом жизни и работы советских людей в годы ВОВ. По призыву партии весь народ поднялся на борьбу с врагом. Советские художники также почувствовали себя мобилизованными и призванными своим искусством служить народу, помогать ему в смертельной схватке с врагом. Первыми, кто откликнулся на военные события, были художники-плакатисты. На второй день войны уже появился плакат Кукрыниксов «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!» В первые же дни Отечественной войны были созданы «Окна ТАСС». В них сотрудничали поэты Д. Бедный, Маршак, Лебедев-Кумач, Кирсанов, художники Ефимов, Кукрыниксы, Горяев, Черемных. Плакаты «Окон ТАСС» знала вся страна; толпы москвичей собирались у витрин, ожидая нового выпуска. Размноженные в уменьшенном формате, они доставлялись на фронт, самолеты в виде листовок разбрасывали их над оккупированными городами и селами, внушая людям веру в нашу победу. Среди первых плакатов Отечественной войны следует отметить плакат художника И. Тоидзе «Родина-мать зовет». Необычайно широкое распространение в годы войны получил плакат художника В. Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!» Многократно повторенный на фанерных щитах у фронтовых дорог, на стенах домов, на почтовых открытках этот плакат стал символом и клятвой, будил в сердцах бойцов горячее стремление разгромить врага, спасти жен и детей от мук и страданий. В тяжелые дни блокады художники Ленинграда ни на один день не прекращали работы. О мужестве, необычайной силе воли, исключительном упорстве и терпении ленинградцев, героически переносивших непомерные тяготы жизни в условиях осажденного города, рассказывали они в своих полотнах. Годы Великой Отечественной войны явились одним из значительных этапов в истории советского искусства. В этот период окрепла общественно-политическая сила нашего искусства, его коммунистическая идейность и народность. Советские художники своим боевым искусством внесли достойный вклад в общее дело разгрома врага. |

|

Президентский дворец в Казани (еще называют Губернаторским дворцом) — резиденция главы Татарстана. Здание расположено в Казанском Кремле. Дворец находится под особой охраной не только из-за того, что в нем работают и проводят много времени глава Татарстана и другие чиновники, но и потому, что здание вместе со всем кремлевским комплексом в 2000 году вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также весь комплекс считается объектом культурного наследия РФ. Губернаторский дворец расположен напротив Благовещенского собора, рядом с Музеем государственности Татарстана и башней Сююмбике. История этого сооружения началась с того, что в 1836 году император Николай I распорядился построить здесь губернаторский дворец. Он лично выбрал место и велел, чтобы центральный фасад здания был обращен к собору. При этом Дворцовую церковь (или Введенскую, сейчас там находится Музей истории государственности Татарстана) должны были соединить с дворцом переходом. Спроектировать здание взялся известный в то время архитектор Константин Тон. Первый проект утвердили в 1843 году. Однако тогда вокруг строительства Губернаторского дворца разгорелся настоящий спор. Казанский губернатор Сергей Шипов создал местную комиссию, которая должна была следить за ходом строительства. Назначенные архитекторы в один голос утверждали, что нельзя восстановить разрушенную пожаром Дворцовую церковь. Тут губернатор тоже решил внести свою лепту — он велел, чтобы главный фасад здания был направлен в сторону реки Казанки. Однако Николай I был тверд в своем решении. Он велел оставить план строительства архитектора Тона без изменения, а разрушенную Дворцовую церковь — восстановить. Строили дворец с 1845 по 1848 годы. В годы советской власти в здании размещались Президиум Верховного совета и Совета Министров Татарской АССР. Главный фасад имеет два входа. Здание представляет собой полукруг, во внутренний двор можно заехать через большую арку. Изначально во дворце находились императорские комнаты и кабинет губернатора. На верхнем этаже, под самой крышей (или антресольный этаж), были комнаты придворных служителей. Ниже — императорская спальня, кабинет, уборная, зал для приемов. Первый этаж — губернаторский. Там были спальня, кабинет, уборная, несколько залов. В современном дворце мало что осталось от прежней внутренней отделки. Залы были переоборудованы, а интерьеры значительно изменены еще при советской власти. |

|

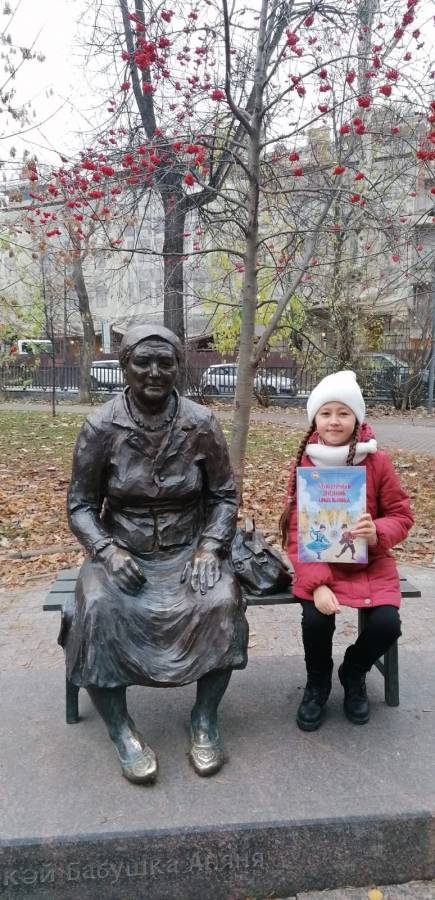

Автором скульптуры является Винера Абдуллина, родившаяся в Санкт-Петербурге в татарской семье. Сама скульптор называет свое творение - "памятник Аняне". В своей работе автор старалась создать собирательный образ. Скульптура получилась очень "живой" - видны все мазки и морщинки, выразительный добрый взгляд. Автор использовал неклассическую технику лепки. Винера Абдуллина является автором памятников Баязитову и Гумилеву в Петербурге и Миннулину в Казани, а также многих других скульптур. Сейчас Винера возглавляет гипсоформовочную мастерскую Российской академии художеств и является заслуженным деятелем искусств Татарстана. |

|

Современное здание главной религиозной достопримечательности Казанского Кремля - не историческое сооружение. Знаменитая мечеть Кул Шариф в Казани была разрушена в 1552 году войсками царя Ивана Грозного во время штурма города. На татарских землях осталась лишь славная память о величественном здании, а о том, как она выглядела в 1552 году, не известно никому. По прошествии многих веков, с 1996 и по 2005 годы проводилось ее восстановление. Приурочили открытие к тысячелетию Казани. Название было дано как память о последнем имаме Казани Кул-Шарифе. Он действительно жил во времена Казанского ханства, об этом свидетельствуют как исторические хроники, так и память народа. Для татар он был великим человеком, его называли "сеид", что у мусульман означает почетный титул для потомков пророка Мухаммеда. Поэтому название мечети его именем неудивительно. Архитектурный проект разрабатывался заново, так как не было никакой информации о том, как выглядело здание в XVI веке. Считается, что она имела восемь минаретов как напоминание о восьми провинциях Волжской Булгарии и располагалась на месте бывшего юнкерского училища. Казанская мечеть Кул Шариф была построена в основном на пожертвования от жителей Татарстана и России. 400 миллионов рублей - столько было потрачено на восстановление всенародной жемчужины. 24 июня 2005 года произошло открытие религиозного комплекса, ставшего символом Казани. Проект здания был разработан архитекторами Ш. Х. Латыповым , М. В. Сафроновым, А. Г. Саттаровым, И. Ф Сайфуллиным. Им удалось подчеркнуть былое величие разрушенной мечети. Она имеет 5 этажей, включая цокольный и технический: на первом этаже находится молельный зал для мужчин, кабинет имама, на втором - смотровые площадки в виде балконов для туристов и молельная зона для женщин. На цокольном этаже находятся музей ислама, гардеробы, помещения для омовения. В комплекс мечети входят также библиотека и издательство. Небольшое здание с голубой крышей возле мечети - это здание пожарной части. Фасад здания облицован мрамором, гранитом, ониксом и змеевиком. Благодаря голубому цвету наверший минаретов и купола религиозная достопримечательность известна в народе как "голубая мечеть". Высота каждого из минаретов и соответственно мечети - 57 метров. В молельный зал можно попасть с северной стороны, в музей ислама - с южной. Вместимость здания - 1,5 тысячи человек, а площадь перед ней может вместить еще 10 тысяч молящихся. Зелеными квадратами на асфальте обозначены места для молящихся. |