Новые записи

Гуляем по Казани вместе!

| Автор блога: | Игорь Ефремов |

| Все рубрики (130) |

| Театр (7) |

| Музей (18) |

| Парк (5) |

| Памятники (23) |

| Выставка (14) |

| Выставка (17) |

| Волонтер (11) |

| Архитектура (14) |

|

У здания бывшего Архиерейского дома на территории Казанского кремля в скверике установлен памятник посвященным зодчим Казанского кремля.

Открытие скульптурной композиции состоялось в ноябре 2003 года. Авторы проекта группа казанских скульпторов А. Головачева, В. Демченко и архитектор Р. Забиров. Посвящен памятник зодчим разных эпох и национальностей, создававших своим талантом и трудом уникальный архитектурный комплекс – Казанский кремль. Зодчий – это человек, объединявший в одном лице архитектора, инженера, астронома, геодезиста и дизайнера. Кроме того, зодчий это художник, для которого создание прекрасного – превыше всего. Глубина их знаний и приемов — поражает. Структура Казанского кремля была сформирована в период Казанского ханства в XVI в. трудом татарских зодчих. После взятия Казани Иваном Грозным кремль строили русские зодчие. В 2000 году кремль признан уникальным объектом Всемирного культурного наследия. В связи с этим было решено увековечить память зодчих, в скульптурной композиции представлены собирательные образы, две бронзовых фигуры — татарский зодчий со свитком, на котором представлен план Ханского дворца и русский зодчий, держащий чертеж Спасской башни. Постамент памятника дополняет пояс с орнаментами двух народов, символизируя последовательность культурных слоев кремлевских построек.

Игорь Ефремов

4 декабря 2024

+1

146

Нет комментариев

|

|

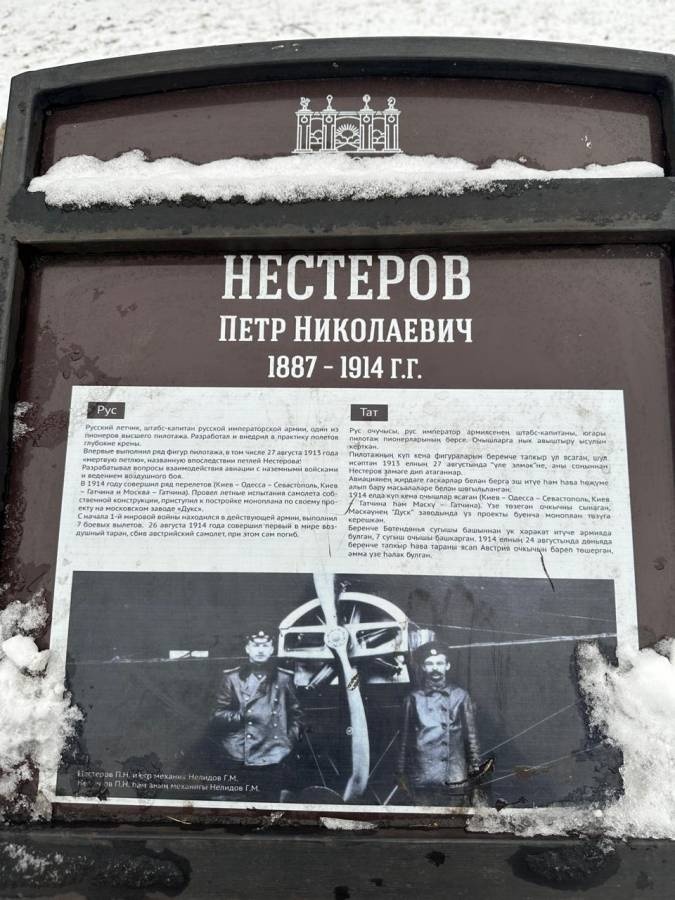

В 1957 году в парке "Крылья советов", появилась Аллея Славы, которая протянулась от центрального входа на ул. Копылова (бывшей Сталинградской) до середины парка. По левую и правую стороны Аллеи Славы расположились бюсты крупнейших русских учёных и лётчиков. Я хочу рассказать о летчике Петре Николаевиче Нестерове.

В 1904 году Нестеров окончил Нижегородский кадетский корпус и продолжил обучение в Михайловском артиллерийском училище, где получил хорошую теоретическую и практическую подготовку. В 1906 году Нестеров в чине подпоручика по распределению был отправлен служить во Владивосток, где лично разработал правила корректирования стрельбы из аэростата. Летом 1911 года он познакомился с учеником профессора Н. Жуковского — П. Соколовым, с которым они построили планер и сумели поднять его в воздух. Этот полёт стал началом лётной деятельности Нестерова. В 1912 году Пётр окончил Петербургскую офицерскую воздухоплавательную школу и получил звание пилота-авиатора и военного лётчика. Свой первый самостоятельный вылет на самолёте он осуществил в том же году. В 1913 году Нестеров впервые в мире сам выполнил «мёртвую петлю», впоследствии названную «петлёй Нестерова», тем самым положив начало высшему пилотажу. В 1914 году Нестеров был произведён в штабс-капитаны и назначен начальником авиационного отряда. С началом Первой мировой войны он сражался на Юго-Западном фронте с австрийской авиацией и успел совершить множество боевых вылетов. Погиб Пётр Николаевич Нестеров 26 августа (8 сентября) 1914 года около города Жолква (сегодня — Львовская область Украины) в воздушном бою, впервые в практике боевой авиации применив воздушный таран и сбив самолёт противника. |

|

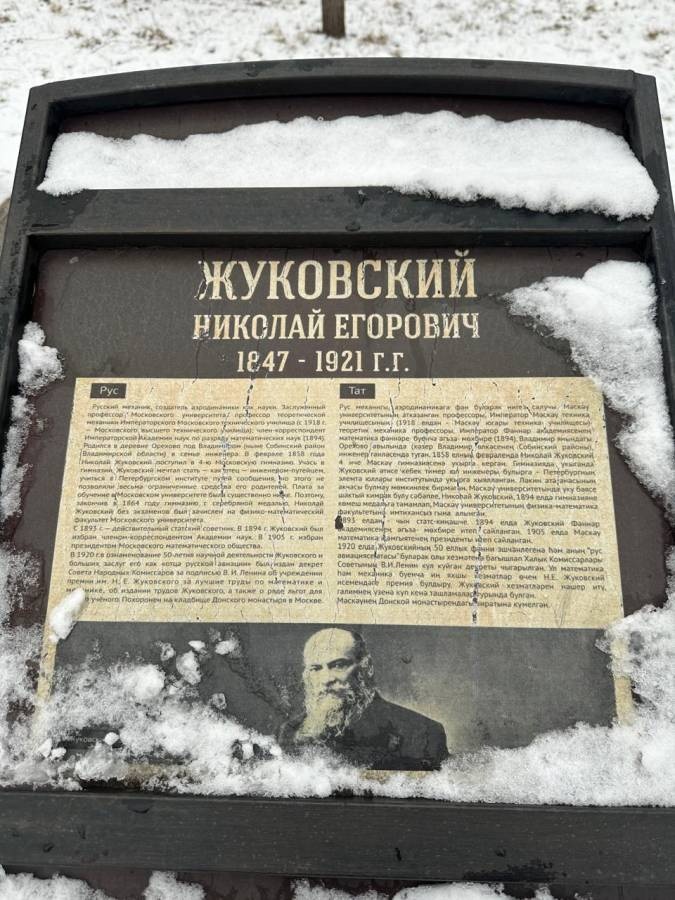

В парке "Крылья советов" находится памятник Николаю Егоровичу Жуковскому — русскому учёному в области механики, основоположнику современной аэро- и гидромеханики.

Родился 17 января 1847 года в селе Орехово (ныне Владимирской области) в семье инженера-путейца. В 1868 году окончил физико-математический факультет Московского университета по специальности прикладная математика. С 1870 года начал преподавательскую деятельность. В 1876 году защитил магистерскую диссертацию «Кинематика жидкого тела». За исследование «О прочности движения» Жуковскому была присуждена степень доктора прикладной математики (1882). С 1885 года преподавал теоретическую механику в Московском университете. В МВТУ и Московском университете Жуковский работал до конца жизни. Под руководством Жуковского была создана одна из первых в мире аэродинамических труб (1902), основан первый в Европе аэродинамический институт (1904), организована аэродинамическая лаборатория в Московском техническом училище (1910). Во время Первой мировой войны Жуковский разрабатывал теорию бомбометания, занимался вопросами баллистики артиллерийских снарядов. После Октябрьской революции Жуковский и руководимый им коллектив учёных сразу включились в дело создания советской авиации. В декабре 1918 года Советским правительством по предложению Жуковского был учреждён Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), руководителем которого он был назначен. Николай Егорович Жуковский умер 17 марта 1921 года в Москве. Его работы заложили основы единой научной дисциплины — экспериментальной и теоретической аэродинамики, оказавшей огромное влияние на развитие авиации. |

|

Возле парка "Крылья советов" находится памятник Дементьеву Петру Васильевичу.

Он был установлен в 1983 году на площади перед ДК Ленина Авиастроительного района города Казани. Так же есть улица названная в его честь. Петр Васильевич Дементьев - выдающийся авиационный деятель, дважды Герой Социалистического Труда. Более 35 лет Дементьев стоял у руля Казанского авиапрома. Во многом благодаря ему авиастроительная промышленность в 60–70-е годы стала становым хребтом отечественного машиностроения. Пётр Васильевич Дементьев — советский государственный деятель, министр авиационной промышленности СССР, генерал-полковник-инженер (1976). Родился 11 января 1907 года в селе Алёшкин-Саплык Убеевской волости Буинского уезда Симбирской губернии (в настоящее время — Дрожжановский район Республики Татарстан). Трудовую деятельность начал в 1922 году рабочим. Окончил Военно-воздушную академию им. Н. Е. Жуковского (1931). В разные периоды занимал следующие должности: в 1941–1953 годах — первый заместитель народного комиссара, первый заместитель министра авиационной промышленности СССР; в 1953–1957 годах — министр авиационной промышленности СССР; в 1957–1965 годах — председатель Государственного комитета по авиационной технике СССР — министр СССР; в 1965–1977 годах — министр авиационной промышленности СССР. Во время Великой Отечественной войны участвовал в эвакуации авиационных заводов на Урал, в Сибирь и Среднюю Азию и развёртывании производства боевых самолётов. Под руководством П. В. Дементьева было проведено переоснащение военной и гражданской авиации реактивной техникой, созданы новые предприятия и конструкторские бюро. Дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда (1941, 1977). Лауреат Сталинской премии СССР (1953). Скончался 14 мая 1977 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. |

|

30 ноября 2024 г.

Сегодня я посетил парк Крылья Советов, где увидел памятник легердарному летчику Чкалову Валерию Павловичу. Валерий Чкалов — советский лётчик, Герой Советского Союза. Родился 2 февраля 1904 года в селе Василёво Нижегородской губернии в семье мастера-котельщика. 23 Окончил сельскую школу, затем техническое училище в Череповце. В 1919 году вступил в ряды Красной армии, где был мастером по ремонту самолётов. В 1921–1924 годах обучался в Егорьевской, а затем в Борисоглебской школе военных лётчиков. После этого проходил обучение в Серпуховской высшей школе стрельбы, бомбометания и воздушного боя и Московской военной авиационной школе высшего пилотажа. В 1924 году Чкалов начал службу в авиации. С 1930 года работал лётчиком-испытателем. В 1936 году он совместно с Г. Ф. Байдуковым и А. В. Беляковым совершил первый беспосадочный перелёт через Северный Ледовитый океан из Москвы в Петропавловск-на-Камчатке. За выполнение этого полёта был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1937 году совершил беспосадочный перелёт из Москвы в США через Северный полюс. 23 Это был мировой рекорд беспосадочного полёта на то время. Погиб 15 декабря 1938 года при проведении испытательного полёта нового истребителя «И-180» на Центральном аэродроме в Москве. По результатам проверки лётчик сделал всё возможное, чтобы отвести самолёт от жилых строений. Чкалов был похоронен у Кремлёвской стены на Красной площади в Москве. |

|

30 нобря 2024 г.

На аллее славы в парке Крылья Советов стоит памятник Дмитрию Ивановичу Менделееву. Аллею заложили в 1957 году. Дмитрий Иванович Менделеев — русский учёный-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, воздухоплаватель, приборостроитель. Среди самых известных открытий Менделеева — периодический закон химических элементов, один из фундаментальных законов мироздания. Другие научные достижения: исследование явлений изоморфизма и зависимости свойств элементов от величины их атомных объёмов; открытие «температуры абсолютного кипения жидкостей» (критической температуры); конструирование прибора для определения плотности жидкости; создание гидратной теории растворов; развитие идей о существовании соединений переменного состава; нахождение общего уравнения состояния идеального газа; выдвижение гипотезы происхождения нефти из карбидов тяжёлых металлов; предложение принципа дробной перегонки при переработке нефти; выдвижение идеи подземной газификации углей. Менделеев оставил свыше 500 печатных трудов по различным направлениям науки |

|

30 ноября 2024 года, я гулял по парку Крылья Советов в Авиастроительном районе.

Здесь есть памятник Владимиру Ильичу Ленину - российскому и советскому политическому и государственному деятелю, революционеру, одному из организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года Владимиру Ильичу Ленину.Установлен в парке «Крылья советов» - один из многих памятников вождю, которые были установлены в период Советского Союза в каждом городе. Но впечатляет он не столько своими размерами, сколько необычной позой вождя. Левая рука в кармане, правая - вытянута вперёд, ладонью вверх. Скульптура сильно отличается от стандартных. Обычно рука вождя указывает путь к светлому будущему, а тут... вождь изображен в достаточно непривычной для себя позе. Левая его рука убрана в карман, правая приподнята. |

|

29 сентября 2024 год.

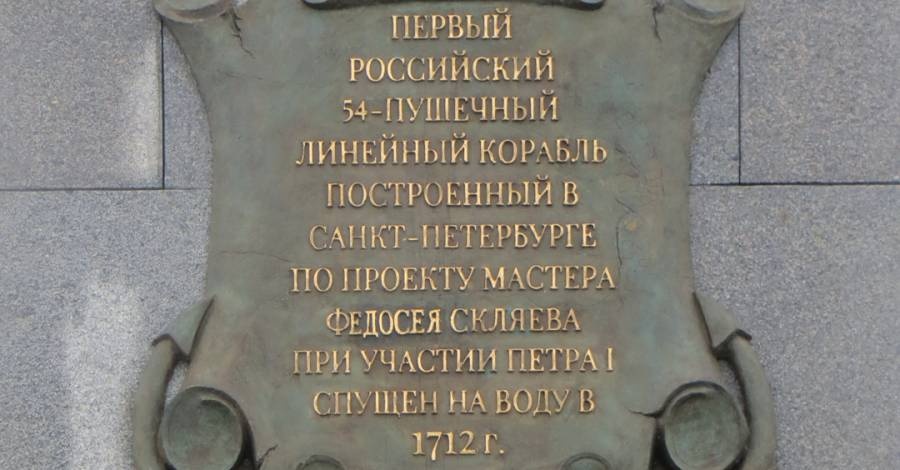

Мне очень понравился «Полтава» — памятник, посвящённый первому русскому 54-пушечному парусному линейному кораблю 4 ранга. Установлен в Санкт-Петербурге на Воскресенской набережной, в створе проспекта Чернышевского. Авторы памятника: скульптор А. М. Таратынов и архитектор В. П. Лукин. Монумент представляет собой уменьшенную копию корабля, построенного в 1712 году. Общая высота всего сооружения около 10 метров. Копия корабля выполнена из бронзы, оснастка и такелаж из меди и латуни. Модель искусственно состарена снаружи. На постаменте из серого гранита вдоль его длинной оси закреплена модель. На лицевой стороне постамента, обращённой к Неве, в верхней части накладными литыми буквами выполнена надпись: «ПОЛТАВА MDCCXII». Боковые стороны постамента украшены барельефами со сценами морских побед русского флота петровской эпохи. Дата открытия 6 марта 2015 года. |

|

Парные фонтаны Адам и Ева в Петергофе.

В 1718 году венецианский скульптор изготовил двух библейских героев, скопировав произведения мастера эпохи Ренессанса - Антонио Рицци. Оригиналы этих скульптур по сей день хранятся в венецианском Дворце Дожей. Архитектурные проекты парных фонтанов были созданы итальянским зодчим Николой Микетти. Его рисунок сохранился, и на нем видны пометки, которые оставил Петр I. Российский император одобрил подход итальянца, но захотел, чтобы форма бассейнов была не круглой, а восьмигранной. Кроме того, он изобразил мощные вертикальные струи, высота которых превышала размеры скульптур. |

|

В Петергофе я был в восторге от фонтанов-шутих. Играя там, почти весь промок.

Водные развлечения или феерии были очень популярны при дворах Европы. В 1717 году российский император Петр I провел два месяца в резиденции французского короля в Версале и был крайне впечатлен увиденным. В своей строящейся резиденции под Санкт-Петербургом он хотел иметь похожие фонтаны. Поскольку царь имел веселый нрав и любил подшутить над своими гостями, несколько петергофских водометов сделали на особый манер в виде фонтанов-шутих. Практически все водные забавы находятся в восточной части Нижнего парка, недалеко от Оранжереи и Монплезирской аллеи. Такое расположение фонтанов объясняется просто. Именно здесь, на востоке парка, при Петре I и других царях находились "игровые места" и купальня, в которых любили проводить время царские гости. Всем нравились "Мост с водяным ходом" на Руинном каскаде и "Стол с брызганием" в гроте Большого каскада. |