С Ваней по Казани и не только

| Автор блога: | Иван Базыков |

|

Не так давно посетил замечательный Литературный музей Габдуллы Тукая, который находится в одном из красивых зданий Старотатарской слободы Казани, в особняке постройки конца XIX века. Габдулла Тукай - татарский народный поэт, литературный критик, публицист, общественный деятель и переводчик, чьи произведения вошли в золотой фонд татарской поэзии и мировой культуры. Музей открыт в 1986 году к 100-летию со дня рождения поэта. Среди экспонатов музея очень много интересного. Здесь можно встретить прижизненные издания и фотографии Габдуллы Тукая, газеты и журналы, с редакциями которых поэт сотрудничал, личные вещи и документы людей из его окружения. Наиболее ценные экспонаты – это мемориальные вещи поэта, среди которых плетёная дорожная корзина, серебряные запонки, металлический стакан для карандашей, купленный Г. Тукаем в Петербурге в 1912 году и другие вещи. Так же в музее есть комната, в которой хранится посмертная маска поэта. Со дня своего открытия музей является центром любителей творчества великого татарского поэта Габдуллы Тукая и интересным культурным центром, в котором проводятся литературно-музыкальные вечера, концерты, лекции, встречи и выставки. Мне очень нравится посещать этот замечательный музей.

Иван Базыков

13 декабря 2020

+15

588

12 комментариев

литературный музей г. тукая

|

|

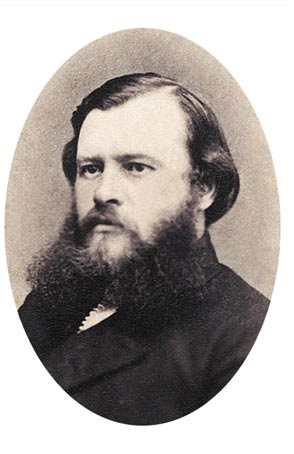

На историческом здании химической лаборатории Казанского университета установлена памятная доска В.В.Марковникову. Среди замечательных ученых XIX века, деятельность которых неразрывно связана с Казанским университетом, одно из первых мест занимает Владимир Васильевич Марковников, ученик А.М.Бутлерова, всю свою жизнь посвятивший теоретическим и практическим исследованиям в области органической химии и нефтехимии. В.В.Марковников окончил Казанский университет (1860) и по представлению А.М.Бутлерова был оставлен при университете лаборантом. В 1865-67гг с целью подготовки к профессорской деятельности находился в командировке в европейских университетах, где работал в лабораториях А.Байера, Р.Эрленмейера и А.Кольбе. В 1867 -71гг преподавал в Казанском университете (с 1869г - профессор), в 1871-73гг в Новороссийском университете в Одессе, в 1873 -1904гг - в Московском университете. Получил (1862-1867) новые данные об изомерии спиртов и жирных кислот, открыл окиси ряда олефиновых углеводородов, впервые синтезировал галоген - и оксипроизводные изомеры масляной кислоты. Результаты этих исследований послужили основой его учения о взаимном влиянии атомов как главном содержании теории химического строения. Сформулировал (1869) правила о направлении реакций замещения, отщепления, присоединения по двойной связи и изомеризации в зависимости от химического строения (правила Марковникова). Впервые синтезировал (1879) циклобутандикарбоновую кислоту. Исследовал (с 1880) состав нефти, заложив основы нефтехимии как самостоятельной науки. Открыл (1883) новый класс органических веществ - нафтены. Доказал существование циклов с числом углеродных атомов от трех до восьми, впервые получил (1889) суберон. Ввел много новых экспериментальных приемов анализа и синтеза органических веществ. Один из основателей русского физико-химического общества. |

|

Прогуливаясь по Казанскому Кремлю вновь полюбовался красотой Благовещенского собора. Благовещенский собор Казанского Кремля является выдающимся памятником русской архитектуры 16 века. Собор был кафедральным храмом Казанской епархии с 1552 года по 1918 год. Благовещенский собор - самый древний из сохранившихся памятников истории и архитектуры в ансамбле Кремля. Ещё он является самым удалённым от Пскова образцом псковской архитектурной школы. Крестово-купольный, с пятью главами, покоящимися на шести столпах и тремя алтарным апсидами собор изначально воссоздавал планировку и облик Успенского собора Московского кремля. При Благовещенском соборе работает музей, который наглядно рассказывает о его многовековой истории. Этот красивый собор является яркой достопримечательностью Казани. |

|

В здании Музея А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина сохранился подвал-пекарня, в котором некогда трудился молодой Алеша Пешков, будущий великий писатель Максим Горький. В доме, где расположен музей, раньше проживали люди, а в подвале работала пекарня булочной Андрея Деренкова. В этом же доме снимал комнату Горький и работал подручным пекаря. Горький позже вспоминал эту работу как самый тяжёлый труд из всего, что он делал. Личность хозяина пекарни, Андрея Деренкова интересна. Сын крепостного крестьянина Владимирской губернии, стал казанским лавочником, поддерживал прогрессивную молодёжь. Помогал им деньгами, давал кров и работу, делился запрещённой в те годы литературой. Среди множества революционно настроенных парней и девушек Андрей Степанович особенно выделял бедного, но талантливого писателя – Алексея Пешкова. Алеша Пешков тоже втянулся в работу народнических кружков и разносил вместе с булками запрещенную литературу. Однако из-за неразделённой любви к сестре Деренкова чуть не произошла трагедия: молодой писатель пытался свести счёты с жизнью. А меценату Горького из-за своей деятельности пришлось бежать в глухую сибирскую деревню староверов Лебедянку. Однако расстояние не помешало их дружбе. Андрей Деренков даже стал одним из героев автобиографической трилогии «Мои университеты» Максима Горького. Сейчас подвал-пекарня сохранился в своем старинном образе. Это мрачное подвальное помещение с большой печкой, в которой когда то каждый день выпекалось большое количество хлеба, булок и баранок. Из убранства пекарни можно представить, как тяжела была работа пекаря. Тяжёлые мешки с мукой, душное помещение, всегда горячая печь на дровах и маленький чайник для помывки рук. Я уже не впервые посещаю подвал-пекарню А. Деренкова, но каждый раз делаю это с большим интересом. |

|

На историческом здании химической лаборатории Казанского университета установлена памятная доска К.К.Клаусу. Карл-Эрнст Карлович Клаус (нем. Karl Ernst Claus; 11 января 1796 - 12 марта 1864) - русский химик, автор трудов по химии металлов платиновой группы, первооткрыватель химического элемента рутения; фармацевт; Член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук (1861). Клаус также известен как ботаник, исследователь флоры Заволжья и Прикаспийских степей; он одним из первых применил в ботанике (в сравнительной флористике) количественные методы (1851). По происхождению - балтийский немец. Ещё в 1817 году К.Клаус открыл собственную аптеку в Саратове. В 1826 году приехал в Казань, и здесь его аптека стала лучшей в городе. Познакомившись с профессором Казанского университета Э.А.Эверсманом, вместе с ним принял участие в большой ботанической экспедиции по степям между Волгой и Уралом. Увлекшись наукой, в январе 1830 года бросил аптечное дело и стал лаборантом кабинета химии Казанского университета. В августе 1837 году К.Клаус был утвержден адъюнктом фармации Казанского университета, заведовал химической лабораторией, позже стал профессором. В числе его учеников были Н.Н.Зинин и А.М.Бутлеров. В Казани К.Клаус проработал до 1851 года. Впервые книга видного историка-химика А.С.Ключевича "Карл Карлович Клаус" вышла в Издательстве Казанского университета в 1972 году под редакцией академика Б.А.Арбузова ограниченным тиражом и за это время стала библиографической редкостью. Интерес к личности К.К.Клауса в нашей стране и за рубежом не ослабевает. Именно этот выдающийся ученый впервые описал свойства рутения - единственного элемента из всех естественных элементов периодической системы Д.И.Менделеева, открытого в России. Этим не ограничивается значение К.К.Клауса для отечественной науки. Его исследования дали подробную характеристику химического поведения платиновых металлов. Ни один ученый XIX века не рассмотрел в своих исследованиях такой широкий круг проблем химии и технологии платиновых металлов, как К.К.Клаус. Его монографии явились первыми обстоятельными руководствами по платиновым металлам, которые стали настольными книгами многих поколений химиков, занимавшихся платиновыми металлами. |

|

В самой древней части Казанского Кремля есть интересное здание - бывшая Дворцовая (Введенская) церковь.Здание является редким памятником русской раннебарочной архитектуры с присутствием теремного стиля. Археологи выяснили, что глубокий и прочный фундамент из массивных блоков отесанного известняка был заложен ещё в XVI веке. Но, к сожалению, документы о строительстве, планы и чертежи Введенской церкви не сохранились. Поэтому о времени и даже способе возведения Дворцовой церкви ходят споры. По одной версии храм - это перестроенная мечеть татарского князя Нургали. В плане города, составленном во второй половине XVIII века, напротив старой церкви есть пометка «храм, обращенный из мечети». По другой версии – храм заложен заново после взятия Казани Иваном Грозным. Достоверно лишь известно, что уже в 1565 году на этом месте была церковь, у которой был придел в честь Введения во храм Богородицы. А в XVIII веке церковь перестроена и освящена как Введенская. В 1749 году церковь горела, потом была восстановлена, а в 1815 году Введенский храм сгорел совсем. Треть века храм не восстанавливали, и церковь долгое время простояла в обугленных развалинах. Кое-каким уцелевшим церковным постройкам нашли иное применение и до 1849 года в них размещался пороховой склад. В 1859 году церковь была перестроена и вновь освящена. О восстановлении также есть две версии. По одной инициатором стал граф П. А. Клейнмихель, по другой версии - император Николай I, в 1836 году посетивший Казань. Но думаю, кто выступил с инициативой восстановления храма XVI века постройки не самое главное. Главное, что здание Дворцовой церкви восстановили и сохранили для нас, потомков. Сейчас в здании бывшей Дворцовой (Введенской) церкви располагается Музей истории татарского народа и Республики Татарстан, в котором я люблю бывать. Особенно мне нравится посещать различные выставки, которые проходят в выставочном зале музея.

Иван Базыков

12 декабря 2020

+17

916

13 комментариев

здание дворцовой (введенской) церкви xvi века в казанском кремле

|

|

В Галерее современного искусства «ОКНО» посетил выставку «Мир японских кукол Кокэси». Выставка организована при поддержке Японского фонда. Кокэси являются одним из наиболее известных видов традиционных кукол и талисманов Японии. Для изготовления маленьких статуэток Кокэси (кокеши) необходимы специальные деревянные заготовки. Особенностью таких кукол является цилиндрическое тело с прикрепленной̆ головой и отсутствие рук и ног, что немного напоминает наших матрёшек. Появление кукол Кокэси связано с повседневной жизнью японского северо-восточного региона Тохоку и его культурой. Все куклы создаются вручную. Один мастер выполняет всю работу от начала до самого конца, поэтому каждая кукла отображает характер своего создателя. Именно это отличает Кокэси от других национальных игрушек, которые обычно являются результатом работы нескольких человек. Мне было интересно окунуться в традиционный мир Японии, и очень понравились куклы Кокэси, особенно грозные самураи.

Иван Базыков

11 декабря 2020

+17

733

15 комментариев

выставка «мир японских кукол кокэси» в галерее современного искусства «окно»

|

|

На историческом здании химической лаборатории Казанского университета установлена памятная доска Н.Н.Зинину. Николай Николаевич Зинин (1812-1880), академик Петербургской академии наук (1869), окончил Казанский университет (1833). С целью подготовки к профессорской деятельности работал в европейских университетах (1837-1840), в т.ч. в Гиссенском университете у Ю.Либиха (1839-1840). Профессор Казанского университета (1841-1848) и Медико-хирургической академии в Петербурге (1848-1874). Его научные исследования посвящены органической химии. Открыл реакцию восстановления ароматических нитросоединений, послужившую основой новой отрасли химической промышленности - анилино-красочной и многое другое. Николай Николаевич Зинин является основателем большой школы русских химиков-органиков. В числе его учеников были А.М.Бутлеров, Н.Н.Бекетов, А.П.Бородин. Также он один из организаторов Русского физико-химического общества и первый его президент (1868-1877). |

|

Если вы ещё не бывали в Культурном центре им. А.С. Пушкина, то мой блог может быть для вас полезным. Пушкинский дом открыл свои двери в июне прошлого года. Открытие центра было приурочено к 220-летию со дня рождения великого русского поэта. Создание центра инициировало Русское национально-культурное объединение РТ на встрече с Президентом Татарстана в 2016 году. За три года была проведена большая работа. И теперь в центре города есть замечательное место, основной задачей которого является сохранение и укрепление единства многонационального народа Татарстана, самобытности русского народа, развитие русского языка, культуры речи, традиций русской национальной культуры. Само здание Культурного центра им. А.С. Пушкина мне очень нравится. Повсюду белоснежные колонны, стены украшены барельефами русских писателей, чья судьба так или иначе связана с Казанью. Весь внутренний вид центра напоминает нам о Пушкинских временах. Помимо барельефов писателей, на стенах есть также их изречения. На одной из стен написаны прекрасные стихи Г. Тукая посвященные А.С. Пушкину. В холле так же установлен бюст Александру Сергеевичу Пушкину. В центре проходит много интересных мероприятий, вход на которые всегда бесплатный. Здесь проходят литературные встречи, музыкальные вечера, интересные фольклорные выставки и фестивали. С момента открытия Культурного центра им. А.С. Пушкина я успел посетить здесь несколько выставок, поучаствовать в мастер-классах и посмотреть интересные спектакли в рамках фестиваля русской культуры «Пётр Уксусов созывает друзей». Сейчас в центре можно посетить выставку «Лоскутное волшебство». Культурный центр им. А.С. Пушкина – очень интересное культурное пространство Казани. |

|

Недавно посетил мемориальную квартиру Шарифа Камала. С 2019 года мемориальная квартира Шарифа Камала объединена с Домом татарской книги. Официальное название объединённого музея – Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала. Сам музей-квартира Ш. Камала впервые был открыт ещё в 1950 году. В этой квартире писатель жил с 1918 года и до своей кончины в 1942 году. Именно здесь Шариф Камал создал свои знаменитые произведеня «Матур туганда» («Когда рождается прекрасное»), «Бәхет эзләгәндә» («В поисках счастья») и другие. Шариф Камалетдинович Байгильдиев родился 27 февраля 1884 года в деревне Татарская Пишля Пензенской губернии Инсарского уезда (ныне Рузаевский район Мордовии). Образование писатель получал сначала в медресе, позже в Стамбуле и Каире как вольнослушатель. Работал в Петербурге преподавателем, где впервые опубликовал свои произведения. Позже Ш. Камал жил в Оренбурге, где работал в журнале «Шура» и где создал такие выдающиеся произведения раннего периода, как «Акчарлаклар» («Чайки», 1914), «Хаҗи әфәнде өйләнә» («Хаджи-эфенди женится», 1915) и большинство рассказов. Затем Ш. Камал навсегда переехал жить в Казань. В 1934 году Шариф Камал был принят в ряды Союза писателей СССР. В 1940 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Татарстана. Его, первым среди татарских деятелей культуры, наградили орденом Ленина. Шариф Камал работал в области художественного перевода: он первым перевёл на татарский язык «Поднятую целину» Михаила Шолохова. В музее-квартире Шарифа Камала мне понравилась печь, что писатель выложил своими руками и его печатная машинка, на которой есть шрифт, как на русском, так и на татарском языке. В мемориальной квартире сохранилась мебель и предметы быта, принадлежавшие писателю. На стене гостиной по прежнему висят часы, которые были остановлены ещё в 1942 году после смерти Шарифа Камала. |