Новые записи

Моя культурная жизнь

| Автор блога: | Софья Шеботнева |

|

На улице Клары Цеткин, около ТК «Петрушкин двор» установлен памятник лошади-трудяге «Петрушке», которая в 70-х годах XIX века дежурила на разворотном кольце казанской конки.

Имя этой лошади знают практически все казанцы. А появился в Казани этот общественный транспорт в 70-х годах XIX века. Вагончик, запряженный парой лошадей, ходил по рельсам от Большой Проломной (ныне Баумана) мимо вокзала по дамбе (ныне Кировская) до Устья в Адмиралтейской слободе. И обратно. «Внимание! Следующая остановка «Петрушкин разъезд», - так до 1900 года объявлял вагоновожатый или кондуктор конки последнюю остановку перед пристанью. Название «Петрушкин разъезд» берет свои корни с тех времен, когда здесь, в Адмиралтейской слободе, находился отрезок оной из самых длинных линий конки. Этот участок был примечателен тем, что лошадям приходилось преодолевать подъем, осложненный поворотом. Особенно много затруднений этот отрезок вызывал в период навигации, когда, вагоны были заполнены пассажирами. На «конечной» был крутой спуск и подъем, поэтому в Петрушки брали только самых сильных и трудолюбивых лошадок. Местные жители очень их любили, жалели и всегда подкармливали. В связи с этим здесь всегда держали пристяжную лошадь, которую в качестве помощи впрягали под горой и выпрягали наверху. Эту лошадь прозвали «Петрушкой», а место - «Петрушкин разъезд». Но почему же именно «Петрушка»? Все благодаря «нарядам» лошадей в то время, которые создавали так называемую «рекламу» для сада Густава Тальквиста, который специализировался на городских увеселениях. Сад носил имя «Тиволи» и был учрежден в 1889. Там в качестве заводил выступали петрушки, и пристяжных лошадей тоже наряжали в такие же костюмы. Здесь уставшую пару лошадей, тянувшую двухэтажный вагон из центра города до Адмиралтейской слободы, выпрягали, а на ее место впрягали другую, которая отправлялась в обратный путь. А Петрушка должен был развернуть вагон перед сменой лошадей. Учитывая, что на кольце были крутой спуск и подъем, работу у него была тяжелая. Шли годы, лошади на разворотном кольце менялись, но кличка Петрушка сохранялась за всеми. А вскоре казанцы назвали в честь Петрушки и сам разъезд. - Лошадка жила в специальной конюшне близ разворотного кольца, вместе с другими лошадьми, обслуживавшими конку, и никогда не покидала разъезда, - рассказывает казанский краевед Георгий Мюллер. - С утра до вечера она под навесом ожидала прихода конки. Проходили десятилетия, лошадки менялись, а кличка Петрушка сохранялась за всеми. Казанцы Петрушек любили и жалели, ласкали и подкармливали. А вот саму конку и рельсы, по которым Петрушка ходил, горожане, к слову, ругали за то же, за что сегодня их потомки ругают общественный транспорт и дороги: за низкие скорости, плохое качество дорожного покрытия и дороговизну. Георгий Мюллер показал мне выписку из воспоминаний одного из устроителей казанской конки - петербургского купца Тальквиста: "Рельсы идут поверх труб газопровода и водопровода... Подъем полотна высокий, переезды затруднены, а на Проломной запружен сток воды с нагорных улиц... В полчаса, которые должен ждать пассажир отхода вагона, он два раза успеет пройти пешком все это пространство, поэтому часто приходится встречать пустые вагоны...". Вагоны конки были двухэтажными, места в них двух видов: внизу закрытые, наверху открытые, продуваемые всеми ветрами. Проезд из конца в конец в закрытом вагоне стоил 15 копеек, наверху - 5. А на 20 копеек можно было купить фунт (0,41 кг) говядины, на 25 - фунт сливочного масла. Но альтернативного транспорта тогда не было, а пассажиропоток на конке рос. С октября 1875 года по октябрь 1876-го выручка конки составила неплохую по тем временам сумму - почти 59,4 тысячи рублей, а в следующем году - уже 63,7 тысячи. Впрочем, какой бы ни приносила конка доход, Петрушке от этого не было ни жарко, ни холодно. - Для Адмиралтейской слободы Петрушка - такой же исторический бренд, как и вековой труженик буксир "Волгарь", много десятилетий курсировавший между Верхним Услоном и Старым Устьем, или как легендарная галера "Тверь", на которой в Казань прибыла Екатерина II, - говорит Георгий Мюллер. - Петрушка стоит того, чтобы его увековечили! Он заслужил это не меньше, чем, например, водовоз с лошадкой, скульптура которого несколько лет назад украсила улицу Горького в районе Водоканала. И, представьте, человек, который решил поставить на свои личные средства памятник лошадке-труженице, в Казани нашелся! Это генеральный директор расположенного как раз на Петрушкином разъезде подшипникового завода Даниал Бикмухаметов. Макет памятника лошадке-трудяге был разработан в 2011-м. Из бронзы скульптуру отлили в 2014-м, тогда же установили на месте Петрушкиного разъезда. Кстати, меценату скульптура обошлась в кругленькую сумму - 2 млн рублей. Но об этом Бикмухаметов не любит говорить. Вначале Петрушку изобразили задорным красавцем - орловским рысаком. Посмотрел-посмотрел на него Бикмухаметов, да и забраковал: "Не похож! Петрушка был труженик, простецкая коняга, чем, собственно, и остался памятен потомкам". Лошадку сделали попроще, она устало наклонила голову. Скульптором бронзовой лошадки стал художник Рустам Габбасов. Для изготовления изваяния животного было затрачено 2 тонны бронзы. Он же сделал последние штрихи к композиции - слепил хомут и упряжку, соединяющую лошадь с вагоном и скульптуру кучера. Однако после установки памятник долгое время не открывали, спрятав Петрушку под целлофановой «попоной». Оказалось, автор идеи Даниал Бикмухаметов решил, что без вагона конки памятник рабочей лошади выглядит незаконченным. Он вступил в переговоры с казанским Метроэлектротрансом. Но там отказались отдавать в Кировский район единственный уцелевший двухэтажный вагон конки. Вместе с другими ретровагонами он стоит сейчас на улице Петербургской, напротив центрального офиса Метроэлектротранса. - А зря, ведь именно отсюда — из Адмиралтейской слободы - начинался первый в истории Казани трамвайный маршрут, - не согласен с таким решением транспортников Бикмухаметов. В итоге ему пришлось искать вагон конки по всей России. Звонил в Москву, Самару, Нижний Новгород, Астрахань... И везде слышал отказ: мол, у самих нет. А в июне неожиданно получил положительный ответ из музея электрического транспорта Санкт-Петербурга, где всего за 100 тысяч рублей предложили выкупить платформу вагона старой конки. - Я тут же на радостях перечислил деньги, и через день мне ее доставили на грузовике в Казань, - рассказал Бикмухаметов. - За рабочими нашего завода дело не стало: все отремонтировали, покрасили. И вот Петрушка — с долгожданным вагоном!

Софья Шеботнева

1 апреля 2023

+2

391

2 комментария

памятник "петрушке", казань, апрель 2023

|

|

В 1985 году к 40-летию Победы в Великой Отечественной Войне в селе Богородское поставили памятник воинам погибшим во время Великой Отечественной Войне.

|

|

Рядом с озером "Изумрудное" стоит красивый памятник паравозу. Это паравоз стал визитной карточкой посёлка Юдино.

Памятник установлен в 1995 или 1996 г. На табличке написано: " Паровоз серии Л-1591 работал в локомотивном депо Юдино в 1949 - 1961 гг. Первым машинистом на паровозе Л-1591 был старший машинист Егоров Семён Иванович. Вес поезда паровоза серии Л 2300 т, длина 55 вагонов. Первые паровозы серии Л пришли в депо в 1949 г. Первым машинистом, освоившим паровоз серии Л, был Михайлов Николай Михайлович." |

|

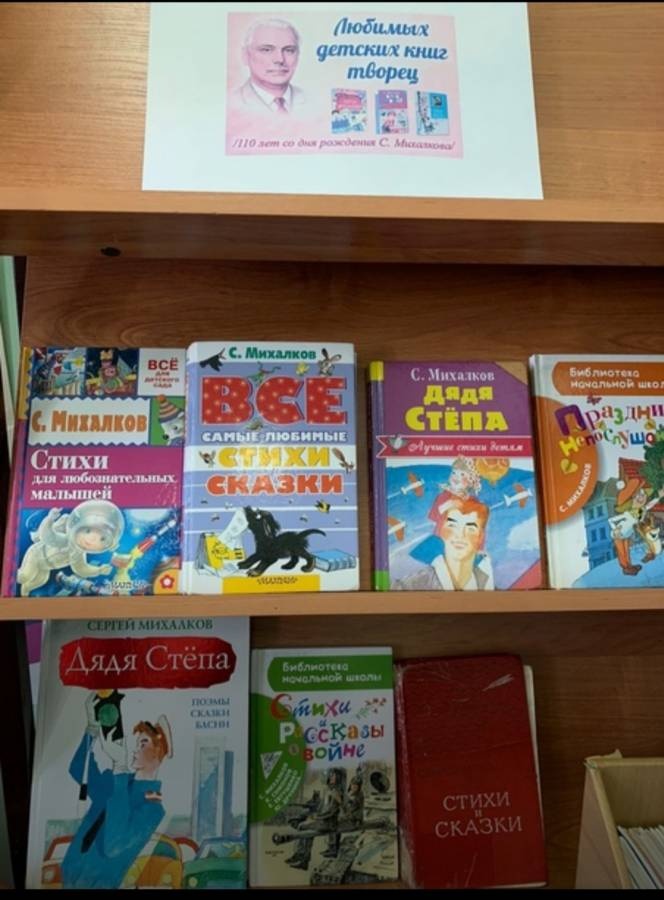

К 110-летнему Юбилею С.В.Михалкова в нашей библиотеке оформлена книжная выставка «Любимых детских книг творец".

Сергей Владимирович Михалков родился 13 марта 1913 года в Москве. В 1927 году семья переезжает в Ставропольский край. Сергею не было еще и десяти лет, а он уже писал стихи, о которых положительно отзывались маститые поэты. Окончив школу, он работал и продолжал писать стихи, публикуя их в центральной прессе: журналах «Огонёк», «Пионер», газетах. Вышедшая в 1935 году поэма «Дядя Стёпа» уже давно стала классикой детской литературы. В годы Великой Отечественной войны Михалков был военным корреспондентом, награжден боевыми орденами и медалями. После войны пишет стихи, пьесы для детских театров, сценарии для кинофильмов («Большое космическое путешествие», «Три плюс два» и других). Феноменальный факт из биографии Сергея Михалкова: он является автором слов трех державных гимнов для трех эпох страны – двух советских (1944 и 1977 годов) и одного российского (2000 года), причем все три раза на конкурсной основе. Сергей Михалков награжден множеством орденов, в том числе высшим орденом России – орденом Андрея Первозванного (2008), а также «За заслуги перед Отечеством» II степени (2003), четырьмя орденами Ленина и другими. Имеет звание Героя Социалистического труда. Его строки знает каждый. Его стихи - символ времени. Сергей Михалков — отец знаменитых братьев-кинорежиссёров — Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского. Сергей Владимирович Михалков скончался 27 августа 2009 года на 97-м году жизни. |

|

В Пестрецах прошел XVIII районный конкурс-фестиваль творчества "Пестречинская звездочка - Питрәч йолызчыгы". В этом году фестиваль был посвящен Году национальных культур и традиций.

В этом фестивале я участвовала. Наш хореографический коллектив "Кристалл " занял первое место. А по вакалу наш коллектив "Детки" получил лауреата 2 степени. |

|

В год столетия со дня рождения выдающегося писателя Бориса Леонидовича Пастернака в доме № 81 по улице Ленина (бывшей Володарского) открылся его мемориальный музей. Экспозиция музея развернута в доме, в котором жил поэт в годы эвакуации в Чистополе. В городе этот небольшой особнячок значится как памятник истории и архитектуры конца XIX - начала XX веков. В этом скромном, в три окна, двухэтажном доме во время войны жила семья Вавиловых, которая занимала на втором этаже большую комнату, а в маленькой квартировал Пастернак.

Дом довольно хорошо сохранился, почти ничего не изменилось в его внешнем и внутреннем облике с тех далеких военных лет. Напротив дома до сих пор растут старые липы. Их видел и Пастернак. Посередине улицы - она как бульвар - широкая аллея старых деревьев, настоящий парк. В нем любил гулять Борис Леонидович. И лесопарк, и тополь, .которыми любовался из окна своей комнаты поэт, - все это создает определенный настрой для эмоционального восприятия. Пастернак словно незримо присутствует и здесь, в маленьком дворике у дома. По крутой деревянной лестнице поднимаемся на второй этаж и попадаем в комнату, где развернута литературная экспозиция «Чистопольские страницы». Она повествует о чистопольском периоде жизни Бориса Пастернака, о его творческих и дружеских контактах с эвакуированными писателями. Здесь представлены рукописи, письма, фотографии, книги Пастернака и его окружения, афиши литературно-музыкальных вечеров в Доме учителя. Образное решение экспозиции музея - через черно-белую графику, которая символизирует нравственный выбор Поэта между Добром и Злом. Идейный замысел экспозиции - показать гуманизм и высокую духовность творчества Пастернака, неординарность его личности, его неразрывную слитность с миром природы, благоговение перед действительностью, какова она есть, - раскрывается легкими «штрихами», неяркими красками, аскетично, в сдержанных тонах. Это наиболее соответствует «духу» Пастернака, которому чужды всякая помпезность и красивость. С особым волнением экскурсанты входят в мемориальную комнату поэта. Создатели экспозиции стремились детально воспроизвести ее интерьер, добиться полной достоверности. Особое внимание посетителей привлекают вещи, имеющие мемориальное значение: кровать, рабочий стол Бориса Леонидовича, стулья, в углу кушетка и книжный шкаф, картина на стене «Дети, бегущие от дождя». На столе - личные вещи: чернильница и подстаканник. Все это окружало поэта в те суровые дни. В этой маленькой комнате представлены и типологические предметы эпохи: керосиновая лампа, черная тарелка репродуктора. Здесь во всем ощущается присутствие поэта. Кажется, он только что ненадолго вышел отсюда и вот-вот вернется |

|

История создания музея начинается с 1921 года, когда любитель-краевед, натуралист Александр Константинович Булич выступил с инициативой основать в Чистополе музей родного края. В том же году музей был открыт для посещения, а сам А.К. Булич стал его первым директором. В основу музейных фондов легли его личные коллекции. Наиболее интересными были материалы по археологии, палеонтологии, биологии и ботанике. Некоторые предметы из этих коллекций, менее других подверженные разрушению временем, еще и сегодня можно видеть в музее. Среди них: булгарская кольчуга, найденная пастухом Миниханом в 1921 году недалеко от села Ст. Мокшино в месте, называемом "Мирским лесом" или "Каменной поляной"; удивительный по красоте сфероконус - сосуд для благовоний, который поступил в фонды музея из коллекции помещика Чистопольского уезда Шульца; коллекция яиц и гнезд птиц, населяющих территорию Чистопольского района, и богатейшая коллекция животны. До сих пор радуют глаз изящностью рисунка и яркостью красок ковровые дорожки, переданные в музей одной из школ города (бывшей мужской гимназией).

Самая большая фондовая коллекция - письменных источников - включает в себя документы с конца XVII века по сегодняшний день, рукописные и старопечатные книги. Среди них - "Церковный певчий обиход", "Ирмосы", "Трезвон певчий", "Жития святых" 1762 г., "Евангелие" 1856 г. и др. В последние годы заметно вырос мемориальный фонд, включающий в себя документы, фотографии, личные вещи, принадлежавшие известным людям города. Особое место в нем занимают материалы, посвященные пребыванию в Чистополе в годы Великой Отечественной войны деятелей литературы и искусства. "Постоянными" жителями с осени 1941 года по июнь 1943 года стали более пятидесяти писателей. В архиве музея хранятся письма, страницы из дневников, фотографии, документы Исаковского М. В., Фадеева А. А., Леонова Л. М. и др. Яркой иллюстрацией к истории края является богатое этнографическое собрание музея, объединяющее предметы быта, одежды, украшения, орудия труда, изделия ремесел народов Среднего Поволжья: русских, татар, чувашей. Жемчужиной коллекции предметов городского быта являются два деревянных велосипеда, изготовленных крестьянином села Чистопольские Выселки Мельниковым Николаем Ивановичем. Наибольший интерес представляет велосипед, изготовленный в 1902 году в форме большого колеса, внутри которого расположены педали и седло. Второй велосипед (1909 года изготовления) оснащен особым ременным приводом. В ось заднего колеса вставлена возвратная муфта, которая и приводила велосипед в движение. Старинный купеческий особняк постройки конца XIX века, ранее принадлежавший казанскому купцу А.А.Подуруеву и его жене Марии Ивановне, урожденной Стахеевой. Фасады дома и флигеля украшены лепниной в стиле эклектики с ампирными мотивами в композиции и отдельными барочными элементами декора. Усадебный комплекс внесен в реестр памятников архитектуры Республики Татарстан |

|

Всем привет, мои дорогие друзья. Сегодня мы с вами отправимся в небольшой город Чистополь, Республики Татарстан. И в самом центре города Чистополь, мы посетим их старейший городской парк "Скарятинский сад". Парк "Скарятинский сад" - это довольно большой и красивый парк, который является центральным городским парком города Чистополь. Вот поэтому, в Скарятинском саду - всегда приятно прогуляться. И здесь вы найдете аттракционы для детей, а также сможете посмотреть на различную военную технику советских времен, да и вообще здесь всегда можно отдохнуть от городской суеты.

И кроме всех памятников и атракционов, в 2018 году в парке "Скарятинский сад" - разместили довольно интересную для подрастающего поколения экспозицию "Защитникам Отечества " Стенд с советскими боевыми орденами и медалями: |

|

Вуз основан в 1969 году как филиал Ленинградского государственного университета культуры им. Н. К. Крупской. В 1974 году он был реорганизован в Казанский государственный университет культуры. В 1991 году вуз был переименован в Казанский государственный институт искусств и культуры. В мае 1995 года получил статус академии и новое название — Казанская государственная академия культуры и искусств. С 4 июля 2002 года назывался Казанский государственный университет культуры и искусств. В 2015 году реорганизован в Казанский государственный институт культуры.

Сегодня Казанский государственный институт культуры (КазГИК) — динамично развивающийся ведущий региональный центр культуры, науки, образования и искусства, в котором классические традиции высшей школы сочетаются с новейшими образовательными технологиями. Институт — прогрессивно развивающийся вуз, адаптирующийся к современным социально-экономическим и общественно-политическим условиям, играющий все более активную интеграционную роль в региональном, федеральном и международном образовательном пространстве.

Софья Шеботнева

27 февраля 2023

+5

402

6 комментариев

февраль 2023, x международный конкурс вокалистов "сандугач-соловей"

|