мои достижении и успехи!!!

| Автор блога: | Фазлиева Ильвина |

| Все рубрики (323) |

| Достопримечательности: Нашего города Казани! (100) |

| Мастер-класс !!! (15) |

| Выставки . (10) |

| Диплом !!! (37) |

| Праздники! (28) |

| Музеи (12) |

| Ярмарка. (2) |

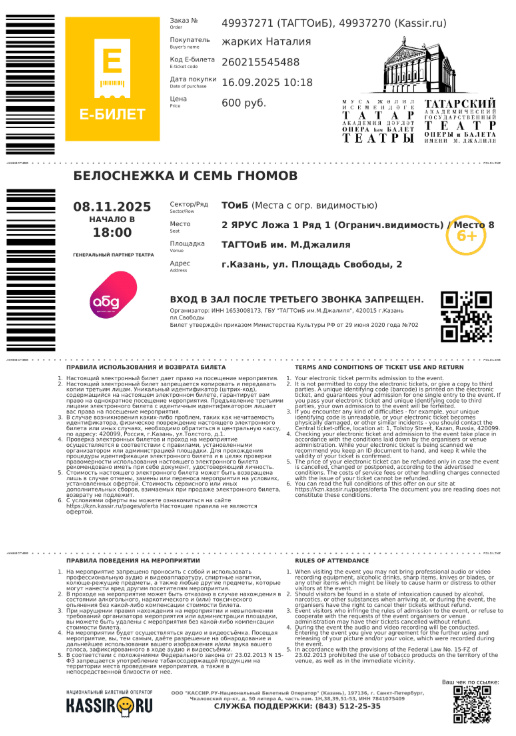

| Театры . (14) |

Спасская башня Казанского кремля!

Главным въездом в Казанский кремль служит проездная Спасская башня. Расположена башня в восточной кремлевской стене. Вплотную к ней расположена площадь 1-го Мая. Башня является памятником 16 века. Построена башня зодчими Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, мастерами псковской школы. Во все времена она была главной кремлевской башней.

Название башня получила в честь иконы Спаса Нерукотворного. Икона находилась над вратами башни и была точной копией иконы со знамени Ивана Грозного. В настоящее время это знамя экспонируется в Оружейной палате. Оно было установлено во время сражения за Казань на том месте, где позже была построена Спасская башня. Как пишется в «Казанской истории», в 1552-ом году, после покорения города Иван Грозный сам произвел осмотр разрушенной крепости и выбрал место. На нем сразу были возведены три деревянные церкви: во имя Благовещения Богородицы, во имя Нерукотворного Образа Спасителя и в честь двух святых: Киприана и Иустинии.

Главным въездом в Казанский кремль служит проездная Спасская башня. Расположена башня в восточной кремлевской стене. Вплотную к ней расположена площадь 1-го Мая. Башня является памятником 16 века. Построена башня зодчими Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, мастерами псковской школы. Во все времена она была главной кремлевской башней.

Название башня получила в честь иконы Спаса Нерукотворного. Икона находилась над вратами башни и была точной копией иконы со знамени Ивана Грозного. В настоящее время это знамя экспонируется в Оружейной палате. Оно было установлено во время сражения за Казань на том месте, где позже была построена Спасская башня. Как пишется в «Казанской истории», в 1552-ом году, после покорения города Иван Грозный сам произвел осмотр разрушенной крепости и выбрал место. На нем сразу были возведены три деревянные церкви: во имя Благовещения Богородицы, во имя Нерукотворного Образа Спасителя и в честь двух святых: Киприана и Иустинии.

|

Башня Сююмбике

Башня представляет собой уникальный симбиоз татарской и русской архитектуры XIV-XVII веков. Конструкция напоминает Боровицкую и Спасскую башни Московского Кремля, но с восточными элементами. Они проявляются в шпиле, сквозных воротах, полуовальных окнах и изящных полуколоннах с фасадной стороны. Аналогичную архитектуру столичные гости Татарстана могут увидеть ещё в Москве на Казанском вокзале, который архитектор Щусев построил в точном соответствии с падающей башней. Фундаментом башни стали дубовые сваи, которые с течением веков опустились на глубину свыше 2 метров. Стены возведены из кирпича на известковом растворе, а грани украшают кирпичные валики. Строение насчитывает 7 ярусов, первые 3 из которых квадратные, а остальные восьмиугольники. В разновысотных «кубах» первых ярусов устроены гульбища, характерные для русской архитектуры. «Глазницы» гульбищ использовали для осмотра прилегающей территории. Следующие 2 яруса - «восьмерки» - построены так неспроста: во-первых, при такой кладке из одинакового количества материалов здание строится в высоту на 20% больше, во-вторых, оно менее подвержено влиянию ветров, неизменно присутствующих на высоте. Далее возведен конусообразный ярус, на котором размещена дозорная вышка. Венчает всю эту сложную конструкцию зелёный шпиль, на котором красуется мусульманский полумесяц. История строительства Если с архитектурой все чётко и ясно, то история строительства вызывает у учёных много вопросов. Это вызвано тем, что во время взятия города летописи времён Казанского ханства были безвозвратно утеряны, а более поздние документы сгорели в 1701 году во время пожара Москвы. Доподлинно установлено лишь то, что во времена правления Петра I башня уже была на плане города 1717 года. Таким образом установлена верхняя граница возраста строения. Существует несколько теорий относительно времени строительства: До 1552 года в период ханства на месте строения стояла другая дозорная башня, которая была достроена и несколько изменена. Между 1645—1650 гг. - на основе археологических исследований слоев почвы. Между 1694—1718 гг. согласно анализу картографических данных и характерных элементов Московского барокко. Благодаря учёному-путешественнику Адаму Олеариусу можно также очертить нижнюю границу предполагаемой даты постройки 1638 годом. В тот год он посещал Казань и делал зарисовки столицы, на которых похожих строений не обнаружено. История строительства полна загадок: официально неизвестно кто, когда и по чьему приказу возвел строение, но ещё больше тайн скрывает название. Царица Сююмбике За всю историю Казанского ханства во главе государства единожды стояла женщина - царица-регентша Сююк, вынужденная править за своего малолетнего сына после смерти мужа. Династия царицы, как и ее биография, была достойной - так, ее прапрапрадедом был основатель Ногайской Орды Едигей, отцом - ногайский бий Юсуф. Замуж Сююк выходила трижды, и все ее мужья были правителями Казанского ханства. Царствование Сююк запомнилось народу отменой ряда налогов для торговцев, крестьян и ремесленников. В благодарность за облегчение налогового бремени ее прозвали "любимой госпожой", в переводе с татарского - Сююмбике. А ее именем назвали не только дозорное строение Кремля, но и множество улиц в различных городах и селах. Впрочем, такая история не столь поэтична, легенда - интереснее. Легенды башни Со зданием связано множество легенд и историй: История первая. Царь Иван IV Грозный прослышал о красоте казанской регентши и решил жениться на ней. Царица была против и тогда царь пригрозил сровнять ханство с землей, а всех жителей убить. Сююмбике согласилась ради своего народа, но в свадебную ночь сбросилась вниз с нового строения и погибла. История вторая. Башня была возведена после взятия Казани в 1552 году по указу Ивана Грозного, но по просьбе татарской царицы. На её строительство ушло семь дней, по ярусу на каждый, и после окончания строительства царица захваченного ханства сбросилась с нее вниз. История третья. Сооружение было построено по приказу Сююк в память о её втором погибшем муже Сафа-Гирее. Правда, однако, оказалась намного печальнее. После взятия Казани Иваном IV Грозным, мурзы откупились казной, царевной и её сыном, которых перевезли в Российскую Империю и крестили. Женой русского царя Сююк не стала. Впрочем, оттого совсем не уменьшается красота и загадочность падающего строения. Не меньший интерес у архитекторов и учёных вызывает причина наклона строения. На основе проведенных исследований предполагают, что наклоняться в восточную сторону строение стало из-за элементарной ошибки в ходе строительства почти сразу же после его окончания. Обнаружили наклон и предприняли меры только в 1930 году. Жёсткий каркас, элементы которого можно заметить на первом ярусе, остановил падение и помог сохранить объект культурного наследия РФ в первозданном виде, чтобы Вы смогли лично полюбоваться его великолепием. Падающая башня

Фазлиева Ильвина

30 октября 2019

+15

439

18 комментариев

|

|

История мечети Кул Шариф

Современное здание главной религиозной достопримечательности Казанского Кремля - не историческое сооружение. Знаменитая мечеть Кул Шариф в Казани была разрушена в 1552 году войсками царя Ивана Грозного во время штурма города. На татарских землях осталась лишь славная память о величественном здании, а о том, как она выглядела в 1552 году, не известно никому. По прошествии многих веков, с 1996 и по 2005 годы проводилось ее восстановление. Приурочили открытие к тысячелетию Казани. История названия. Имам Кул Шариф Название было дано как память о последнем имаме Казани Кул-Шарифе. Он действительно жил во времена Казанского ханства, об этом свидетельствуют как исторические хроники, так и память народа. Для татар он был великим человеком, его называли "сеид", что у мусульман означает почетный титул для потомков пророка Мухаммеда. Поэтому название мечети его именем неудивительно. Строительство мечети Кул Шариф Архитектурный проект разрабатывался заново, так как не было никакой информации о том, как выглядело здание в XVI веке. Считается, что она имела восемь минаретов как напоминание о восьми провинциях Волжской Булгарии и располагалась на месте бывшего юнкерского училища. Казанская мечеть Кул Шариф была построена в основном на пожертвования от жителей Татарстана и России. 400 миллионов рублей - столько было потрачено на восстановление всенародной жемчужины. 24 июня 2005 года произошло открытие религиозного комплекса, ставшего символом Казани. Описание и архитектура мечети Проект здания был разработан архитекторами Ш. Х. Латыповым , М. В. Сафроновым, А. Г. Саттаровым, И. Ф Сайфуллиным. Им удалось подчеркнуть былое величие разрушенной мечети. Она имеет 5 этажей, включая цокольный и технический: на первом этаже находится молельный зал для мужчин, кабинет имама, на втором - смотровые площадки в виде балконов для туристов и молельная зона для женщин. На цокольном этаже находятся музей ислама, гардеробы, помещения для омовения. В комплекс мечети входят также библиотека и издательство. Небольшое здание с голубой крышей возле мечети - это здание пожарной части. Фасад здания облицован мрамором, гранитом, ониксом и змеевиком. Благодаря голубому цвету наверший минаретов и купола религиозная достопримечательность известна в народе как "голубая мечеть". Высота каждого из минаретов и соответственно мечети - 57 метров. В молельный зал можно попасть с северной стороны, в музей ислама - с южной. Вместимость здания - 1,5 тысячи человек, а площадь перед ней может вместить еще 10 тысяч молящихся. Зелеными квадратами на асфальте обозначены места для молящихся. Интерьер мечети Кул Шариф Умелыми руками мастеров достопримечательность стала не только символом веры, но и памятником тысячелетних традиций народа. Внутри можно увидеть арки с аятами, орнаментальные косички. Не забыли архитекторы о славном цветке, который обозначает «возрождение» – тюльпане. Его можно увидеть в прорезах окон. Восемь символов мусульманской веры – полумесяцев отождествляют восемь минаретов прошлого. В интерьере просматриваются уникальные виды работ и отделки. Их выполнили в соответствии с технологиями шестнадцатого века. В строительстве использовали алебастр (ганч), дерево и камень. Все обрабатывалось вручную. Также удивляют позолоченные элементы, обогащающие главную достопримечательность казанского Кремля изнутри. Красоту интерьеру придают лепнина, витражи, мозаика . Ковры на полу мечети - подарок правительства Ирана, а цветная хрустальная люстра весом около двух тонн была сделана в Чехии. Интересные факты о мечети Существует несколько увлекательных фактов об этой достопримечательности: Достопримечательность составляет не одно сплошное здание, а большой комплекс. Центральный купол достигает высоты около 39 метров. Считалось и считается, что Кул Шариф - самая большая мечеть в Европе, но на данный момент она таковой не является. В библиотеке находится книга со вписанными именами каждого, кто пожертвовал деньги на восстановление достопримечательности. Купол напоминает шапку. Музей, размещенный в двух залах, был открыт через год после официального открытия комплекса, в 2006 году. Оформление потолка сделано художниками Татарстана на холстах, которые по окончании поднимали к потолку. В мечети Кул Шариф можно проводить никах - исламское бракосочетание по шариату. В связи с ростом популярности проведения никаха в стенах здания рекомендуется выбрать дату как минимум за 3 месяца до события. |

|

Белокаменный казанский Кремль

Казанский Кремль является великим наследием Руси, наглядно рассказывающий историю не только древнего Казанского Ханства, но и завоевание этих земель русскими царем Иваном Грозным, который заметно расширил границы страны на Восток. Благодаря на казанскую землю была принесена новая культура, архитектура и религия. При этом старые традиции жителями Казани также почитаются и казанский Кремль является олицетворением Я вчера друзьям показывала достопримечательности нашего города Казани!!! |

|

На ул.Баумана поселился «Конь-страна»

В Казани на ул.Баумана, напротив выхода со станции метро «Кремлевская», устанавливают новую скульптурную композицию финского скульптора Рафаэля Сайфулина – «Конь-страна». Напомним, идея установки символической скульптуры была одобрена творческой группой при Управлении архитектуры и градостроительства, в которую входят градостроители, архитекторы, художники и дизайнеры. Выбрать место установки малой архитектурной формы «Конь-страна» было предложено жителям города. По итогам опроса, чуть больше половины проголосовавших казанцев – 50,9% – выбрали ул.Баумана. Скульптура изготовлена на спонсорские средства. Фигура коня усыпана множеством мелких деталей с национальным мотивом. На спине бронзового коня на круглом постаменте – подворья татарской деревни с минаретом мечети, на его груди – изображения голубей и надпись «Бәхет сиңа» («Счастья тебе»). По краю постамента виднеется еще одна надпись – «Олы юлның тузанында югалттым эзләремне», это строчка из татарской народной песни «Пыль большой дороги». |

|

Памятник Коту Казанскому

Казанский Кот - герой множества исторических преданий и легенд, фольклорных и лубочных сюжетов: Изображения на старинных лубках Старинные лубки, ходившие по всей территории России в период с XVII по XIX века, донесли до наших дней сведения о пушистых обитателях Татарстана. Особенно распространенными были два варианта картинок. На одной из них кошки изображались крупным планом. Второй лубок "Как мыши кота хоронили" представлял собой своеобразный комикс: он состоял из нескольких картинок, снабженных шуточными текстами. Сохранились свидетельства о том, что в современной столице Татарстана когда-то проживала особая порода кошек, отличавшихся крупными размерами, широкой мордочкой с выпуклым лбом, роскошными усами, большими выразительными глазами. Эти животные обладали недюжинным умом и считались отличными мышеловами. Чудесное спасение казанского хана Возможно, коты, изображенные на лубках, имели отношение к осаде города отрядами Иоанна Грозного. Согласно легенде, марийские царьки начали рыть подземный ход, надеясь застать хана врасплох, захватить его и выдать русским. Однако кот правителя услышал подозрительные шорохи и громким мяуканьем разбудил хозяина. Предупрежденный об опасности, хан вместе с семьей и домашним любимцем успел покинуть осажденный город. Коты на страже столичных сокровищ В XVIII веке в Санкт-Петербурге случилось нашествие мышей, с которыми не справлялись обычные кошки. Кто-то из придворных сказал императрице Елизавете, что коты, проживающие в Казани, отлично ловят мышей. Государыня тут же издала указ, приказав доставить 30 пушистых крупных котов. Вскоре они прибыли и вполне доказали славу мышеловов, хотя Елизавета Петровна повелела кормить их бараниной и рябчиками. Кошачью гвардию, охранявшую Зимний Дворец, пополнила Екатерина Великая. Хотя царица не слишком любила мурлык, она прекрасно осознавала, какой вред могут нанести мыши собранию ее картин. Во время путешествия в Казань императрица повелела доставить ей 30 пушистых охотников, выпущенных по приезду в Эрмитаж. Считается, что их потомки и сейчас охраняют крупнейший музей России от зловредных грызунов. |

|

Памятник карете Екатерины II в Казани

Копия кареты Екатерины II, на которой императрица приезжала в Казань. Карета стоит на улице Баумана. Работы по созданию памятника шли ударными темпами и уже в 2000-м году публике была представлена новая скульптура. Главным ее элементом стала точная копия кареты императрицы. Авторы, неоднократно посещавшие местный краеведческий музей, смогли максимально точно воссоздать оригинал, в том числе элементы его росписи и декора. В 1767 году императрица совершила путешествие по Волге, желая познакомиться с восточными областями великого государства. В преддверии путешествия в Твери была заготовлена целая флотилия, состоящая из четырех галер, одна из которых была предназначена для императрицы Екатерины II и ее свиты. 2 мая 1767 года флотилия с императрицей отчалила от тверской пристани и отправилась вниз по течению Волги, спустя 24 дня вечером они прибыли в конечный пункт назначения. Казань встретила Екатерину II радушно, ее путь был устлан бархатной дорогой, которая расстилалась от спуска с корабля до самой кареты. После приезда императрицы в Казани начался новый расцвет — строились фабрики и заводы, школы, церкви и мечети. Вскоре появился театр, гимназия и даже университет, с легкой руки царицы город рос и креп, возводились каменные здания, сюда стали приезжать иностранные архитекторы, чтобы оставить свой след в образе «восточной столицы Империи». Подлинник кареты можно увидеть в государственном музее Казани, а на улице Баумана установлен памятник из чугуна, который выглядит очень реалистично. Местные жители и гости города с удовольствием восседают на карете, позируя, фотографируются, представляя себя в роли царственной особы. |

|

Фонтан с лягушками

Знаменитый казанский фонтан «Лягушки», размещенный в центральной части города на территории пешеходной улицы имени Баумана, очень любят жители и гости Казани, но особенно почитает его детвора. Авторство скульптурной композиции принадлежит известному мастеру художественного литья, Заслуженному деятелю искусств Республики Татарстан, Лауреату премии им. Баки Урманче И. Н. Башмакову. В композиционном отношении нынешний фонтан с лягушками во многом схож со старым городским фонтаном, украшавшим местный Парк культуры и отдыха в 50-х гг. минувшего столетия. В ту пору подобные сооружения декоративной гидротехники пользовались всенародной популярностью не только в Татарстане, но и во всех других республиках бывшего СССР. Бронзовая композиция фонтана «Лягушки» в его нынешнем воплощении явилась бесценным подарком автора родной Казани в честь ее тысячелетнего юбилея. Композицию составляют четыре восседающих друг против друга по краям мраморного бассейна бронзовые лягушки, из ртов которых бьют струи воды, омывая расположенный в центральной части, также выполненный из бронзы бутон экзотического цветка. |

|

Колокольня Богоявленского Собора

За моей спиной стоит огромная Колокольня Богоявленского Собора. Богоявленский собор с колокольней находится на пешеходной улице Баумана, в центре Казани. Прежде улица называлась Большой Проломной. На этом места в 17 веке был построен деревянный храм во имя Богоявления Господня. В 1731 – 1756 г. из камня была построена новая Богоявленская церковь с шатровой колокольней. Средства на постройку были пожертвованы купцами Черновым и Михляевым. В 1741 году, после пожара от церкви остались только стены. В 1756 году строительство церкви было закончено. К церкви пристроили трапезную, которая увеличила объем храма. В 18 веке образовался архитектурный комплекс: Богоявленский храм, церковь Андрея Первозванного (зимняя, отапливаемая церковь, находившаяся с северной стороны храма). Невысокая шатровая колокольня, дом причта (построенный в конце 18 века) и еще один дом, принадлежавший церкви с фасадом, выходившим на улицу Большую Проломную (ныне на этом месте воздвигнут памятник Ф.И. Шаляпину). До революции приход Богоявленского храма составляли различные слои общества: аристократы, предприниматели и простые горожане. В 1892 году скончался купец первой гильдии, почетный гражданин Казани, заместитель директора Казанского городского общественного банка И.С. Кривоносов. Он завещал Богоявленской церкви 35 тысяч рублей, 25 тысяч из которых должны пойти на постройку новой колокольни. В 1893 году был объявлен конкурс на лучший архитектурный проект Богоявленской колокольни. До сих пор авторство проекта является спорным вопросом. Чертеж колокольни с авторской подписью не сохранился. Авторство приписывается и Генриху Рушу, и Михаилу Михайлову. В 1893 году началось строительство. Согласно историческим записям, на строительство ушло около двух миллионов штук кирпича. Новая колокольня стала самостоятельным архитектурным памятником. В Колокольне Богоявленской церкви, на первом этаже располагалось небольшое помещение для собеседования со старообрядцами и торговая лавка. На втором этаже находился храм в честь Обретения Честной Главы Иоанна Предтечи. Стилистика декора строится на сочетании модернизированных русских мотивов с геометрическими формами 19-20 веков. Детали декора мастерски сложены из лекального красного кирпича. В архитектуре колокольни используются арочные проемы с сандриками, кокошники в верхних ярусах, полуколонки с перехлестом по ребрам восьмериков. По изысканности и богатству кирпичного декора колокольня превзошла Богоявленский собор. Ее высота составляет 74 метра. Великолепная композиция и искусно выложенный декор сделали Колокольню Богоявленской церкви одним из символов Казани. В 1997 году была проведена реставрация колокольни. Колокольня является высочайшей из всех старинных сооружений Казани и играет большую роль в панораме города. В Казани и на Волге больше не построено колокольни такой высоты. |

|

Часы на улице Баумана в Казани

Часы на улице Баумана – это монументально-декоративная композиция с часами, вылитая из бронзы, которая установлена в 1999 году в Казани в начале известной улицы. Верхняя часть монумента представлена фигурами поэта, Пегаса и музы, которые смотрят в три разные стороны. Нижняя часть композиции представлена тремя часами. Цифры на циферблате, выполненные в арабской графике, обозначены числительными на татарском языке. Окончания часовых стрелок выполнены в виде солнца и полумесяца. Окружность циферблата украшена поэтическими строками, выполненными также в арабской графике. Считается, что эта бронзовая композиция часов несет в себе глубокий смысл. Мальчик с дудкой – это герои сказки, а муза и Пегас – это движущая сила поэта, которая помогает ему в написании стихов. А сам поэт - это известный татарский стихотворец Габдулла Тукай. Об этом можно догадаться, прочитав строки из стихотворений Тукая по краям трех смотрящих в разные стороны света часов. |

|

Памятник лошади ПетрушкеНа улице Клары Цеткин, около ТК «Петрушкин двор» установлен памятник лошади-трудяге «Петрушке», которая в 70-х годах XIX века дежурила на разворотном кольце казанской конки.

А появился в Казани этот общественный транспорт в 70-х годах XIX века. Вагончик, запряженный парой лошадей, ходил по рельсам от Большой Проломной (ныне Баумана) мимо вокзала по дамбе (ныне Кировская) до Устья в Адмиралтейской слободе. И обратно. «Внимание! Следующая остановка «Петрушкин разъезд», - так до 1900 года объявлял вагоновожатый или кондуктор конки последнюю остановку перед пристанью. Название «Петрушкин разъезд» берет свои корни с тех времен, когда здесь, в Адмиралтейской слободе, находился отрезок оной из самых длинных линий конки. Этот участок был примечателен тем, что лошадям приходилось преодолевать подъем, осложненный поворотом. Особенно много затруднений этот отрезок вызывал в период навигации, когда, вагоны были заполнены пассажирами. На «конечной» был крутой спуск и подъем, поэтому в Петрушки брали только самых сильных и трудолюбивых лошадок. Местные жители очень их любили, жалели и всегда подкармливали. В связи с этим здесь всегда держали пристяжную лошадь, которую в качестве помощи впрягали под горой и выпрягали наверху. Эту лошадь прозвали «Петрушкой», а место - «Петрушкин разъезд». Но почему же именно «Петрушка»? Все благодаря «нарядам» лошадей в то время, которые создавали так называемую «рекламу» для сада Густава Тальквиста, который специализировался на городских увеселениях. Сад носил имя «Тиволи» и был учрежден в 1889. Там в качестве заводил выступали петрушки, и пристяжных лошадей тоже наряжали в такие же костюмы. Здесь уставшую пару лошадей, тянувшую двухэтажный вагон из центра города до Адмиралтейской слободы, выпрягали, а на ее место впрягали другую, которая отправлялась в обратный путь. А Петрушка должен был развернуть вагон перед сменой лошадей. Учитывая, что на кольце были крутой спуск и подъем, работу у него была тяжелая. Шли годы, лошади на разворотном кольце менялись, но кличка Петрушка сохранялась за всеми. А вскоре казанцы назвали в честь Петрушки и сам разъезд. - Лошадка жила в специальной конюшне близ разворотного кольца, вместе с другими лошадьми, обслуживавшими конку, и никогда не покидала разъезда, - рассказывает казанский краевед Георгий Мюллер. - С утра до вечера она под навесом ожидала прихода конки. Проходили десятилетия, лошадки менялись, а кличка Петрушка сохранялась за всеми. Казанцы Петрушек любили и жалели, ласкали и подкармливали. А вот саму конку и рельсы, по которым Петрушка ходил, горожане, к слову, ругали за то же, за что сегодня их потомки ругают общественный транспорт и дороги: за низкие скорости, плохое качество дорожного покрытия и дороговизну. Георгий Мюллер показал мне выписку из воспоминаний одного из устроителей казанской конки - петербургского купца Тальквиста: "Рельсы идут поверх труб газопровода и водопровода... Подъем полотна высокий, переезды затруднены, а на Проломной запружен сток воды с нагорных улиц... В полчаса, которые должен ждать пассажир отхода вагона, он два раза успеет пройти пешком все это пространство, поэтому часто приходится встречать пустые вагоны...". Вагоны конки были двухэтажными, места в них двух видов: внизу закрытые, наверху открытые, продуваемые всеми ветрами. Проезд из конца в конец в закрытом вагоне стоил 15 копеек, наверху - 5. А на 20 копеек можно было купить фунт (0,41 кг) говядины, на 25 - фунт сливочного масла. Но альтернативного транспорта тогда не было, а пассажиропоток на конке рос. С октября 1875 года по октябрь 1876-го выручка конки составила неплохую по тем временам сумму - почти 59,4 тысячи рублей, а в следующем году - уже 63,7 тысячи. Впрочем, какой бы ни приносила конка доход, Петрушке от этого не было ни жарко, ни холодно. - Для Адмиралтейской слободы Петрушка - такой же исторический бренд, как и вековой труженик буксир "Волгарь", много десятилетий курсировавший между Верхним Услоном и Старым Устьем, или как легендарная галера "Тверь", на которой в Казань прибыла Екатерина II, - говорит Георгий Мюллер. - Петрушка стоит того, чтобы его увековечили! Он заслужил это не меньше, чем, например, водовоз с лошадкой, скульптура которого несколько лет назад украсила улицу Горького в районе Водоканала. И, представьте, человек, который решил поставить на свои личные средства памятник лошадке-труженице, в Казани нашелся! Это генеральный директор расположенного как раз на Петрушкином разъезде подшипникового завода Даниал Бикмухаметов. Макет памятника лошадке-трудяге был разработан в 2011-м. Из бронзы скульптуру отлили в 2014-м, тогда же установили на месте Петрушкиного разъезда. Кстати, меценату скульптура обошлась в кругленькую сумму - 2 млн рублей. Но об этом Бикмухаметов не любит говорить. Вначале Петрушку изобразили задорным красавцем - орловским рысаком. Посмотрел-посмотрел на него Бикмухаметов, да и забраковал: "Не похож! Петрушка был труженик, простецкая коняга, чем, собственно, и остался памятен потомкам". Лошадку сделали попроще, она устало наклонила голову. Скульптором бронзовой лошадки стал художник Рустам Габбасов. Для изготовления изваяния животного было затрачено 2 тонны бронзы. Он же сделал последние штрихи к композиции - слепил хомут и упряжку, соединяющую лошадь с вагоном и скульптуру кучера. Однако после установки памятник долгое время не открывали, спрятав Петрушку под целлофановой «попоной». Оказалось, автор идеи Даниал Бикмухаметов решил, что без вагона конки памятник рабочей лошади выглядит незаконченным. Он вступил в переговоры с казанским Метроэлектротрансом. Но там отказались отдавать в Кировский район единственный уцелевший двухэтажный вагон конки. Вместе с другими ретро вагонами он стоит сейчас на улице Петербургской, напротив центрального офиса Метроэлектротранса. - А зря, ведь именно отсюда — из Адмиралтейской слободы - начинался первый в истории Казани трамвайный маршрут, - не согласен с таким решением транспортников Бикмухаметов. В итоге ему пришлось искать вагон конки по всей России. Звонил в Москву, Самару, Нижний Новгород, Астрахань... И везде слышал отказ: мол, у самих нет. А в июне неожиданно получил положительный ответ из музея электрического транспорта Санкт-Петербурга, где всего за 100 тысяч рублей предложили выкупить платформу вагона старой конки. - Я тут же на радостях перечислил деньги, и через день мне ее доставили на грузовике в Казань, - рассказал Бикмухаметов. - За рабочими нашего завода дело не стало: все отремонтировали, покрасили. И вот Петрушка — с долгожданным вагоном! |