Вход на сайт

Регистрация

Авторизация

Вход через Единый логин

?

diary-culture.ru

дневникдобрыхдел.рф

sakla.ru

ПОДРОБНЕЕ

Сервис авторизации

Один логин и пароль на порталы

Зарегистрировашись на одном из сайтов, можно быть пользователем всех порталов

Вы можете использовать логин или пароль от сайтов

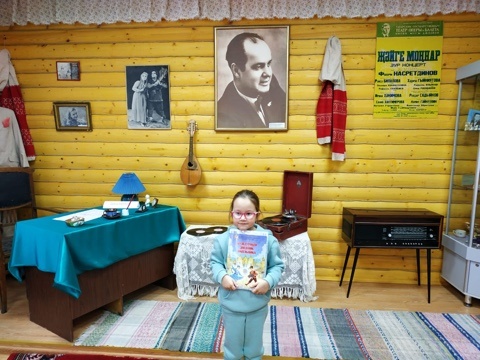

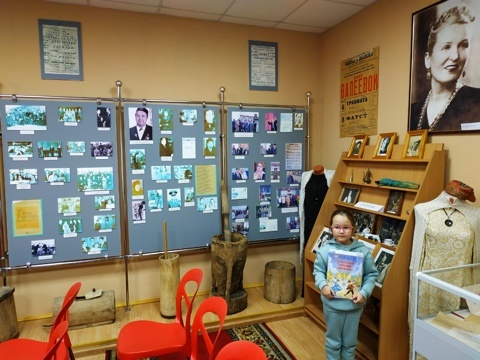

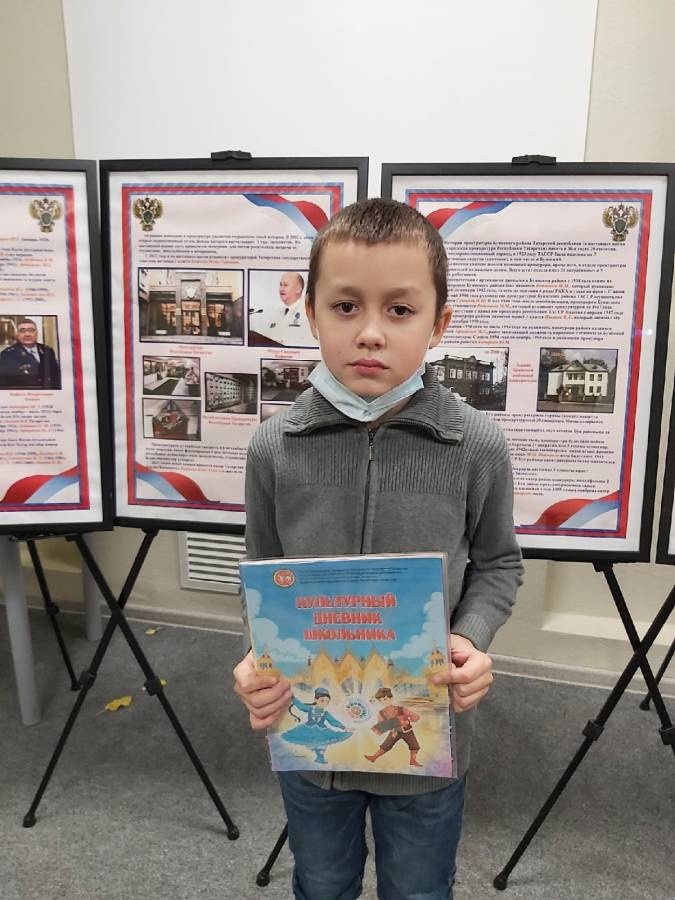

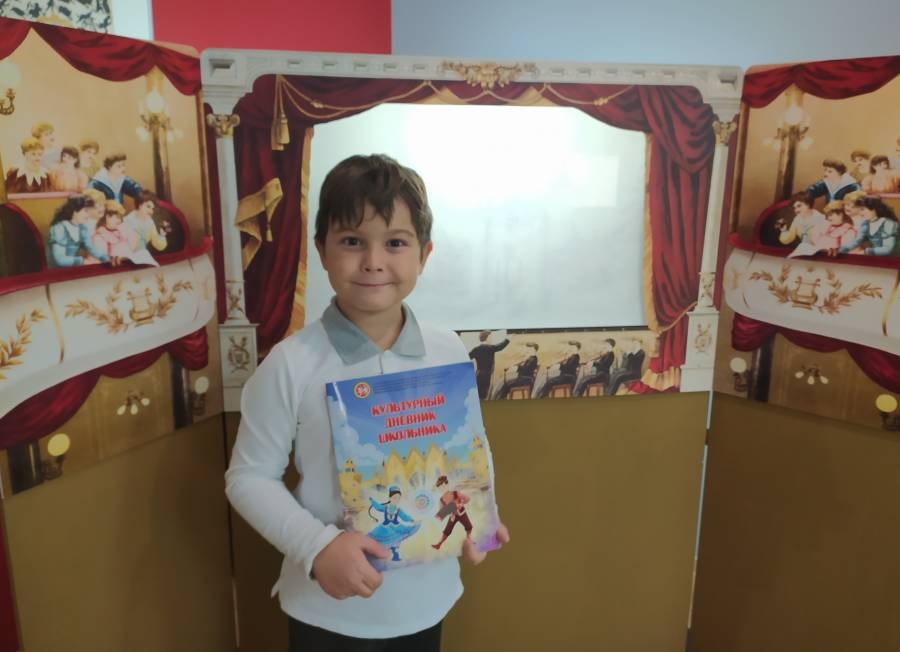

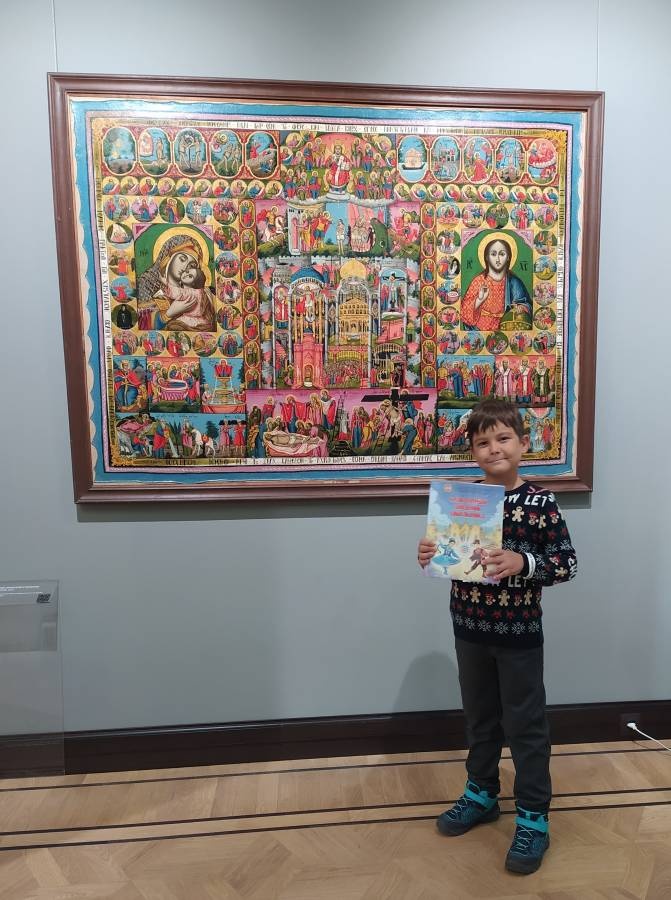

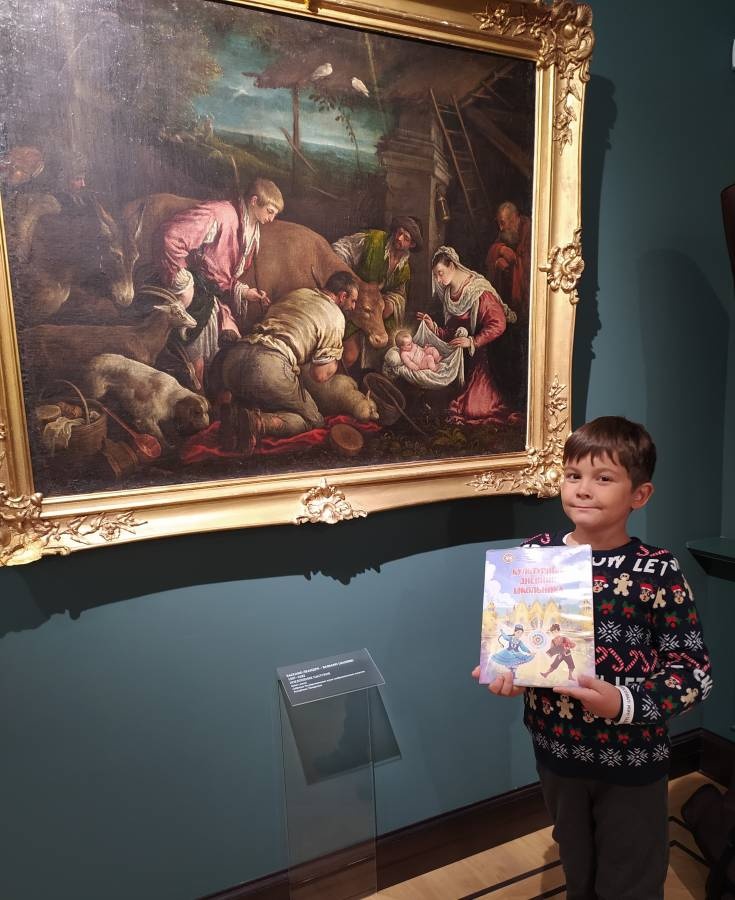

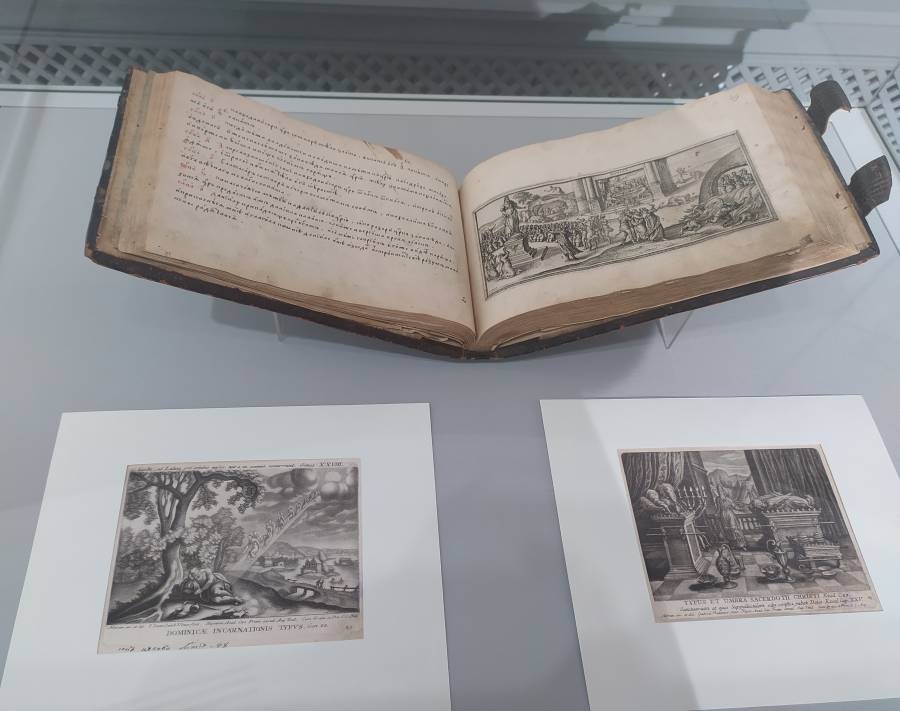

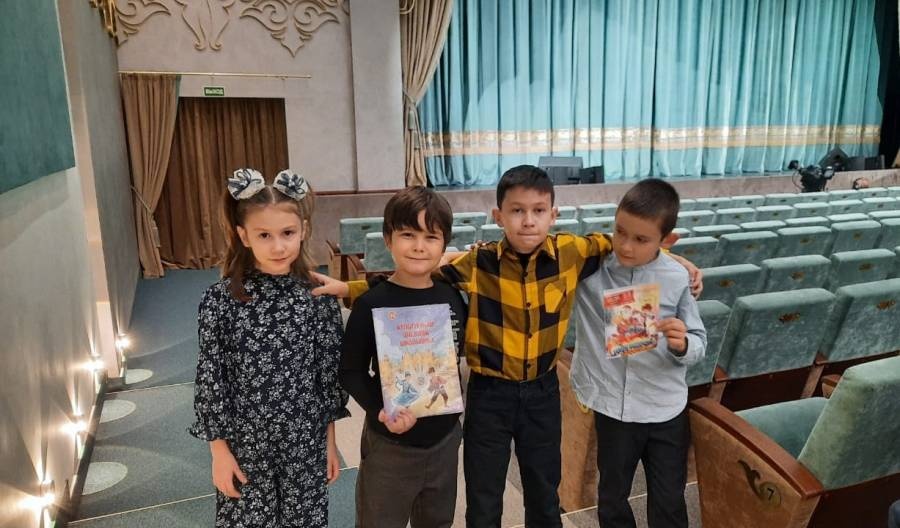

Культурный дневник школьника

diary-culture.ru

Дневник добрых дел

дневникдобрыхдел.рф

Портал по безопасности дорожного движения

sakla.ru

Новый пользователь?

Пройдите не сложную процедуру регистрации