Главная

→ БЛОГИ

→ Культурный блог Суфияровой Самины

→ «Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс»

«Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс»

|

Автор

|

Опубликовано: 2280 дней назад (24 октября 2019)

Рубрика: Козьмодемьянск Марий Эл

|

+12

Голосов: 12 |

Всем культурный привет из Козьмодемьянска!

Расположен Козьмодемьянск в очень живописном месте, на высоком правом берегу Волги Республики Марий Эл. Более четырехсот лет назад облюбовал этот берег царь Иван Грозный. В 1583г. повелел он поставить город и назвать его именем святых, братьев-врачевателей Козьмы и Дамиана.

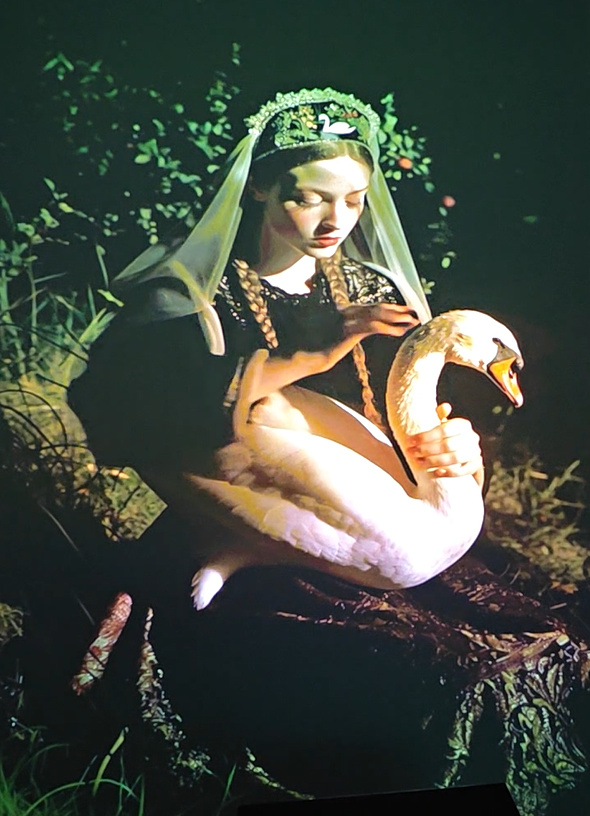

В городе функционирует целый музейный комплекс, объединяющий на данный момент 4 музея, каждый из которых, по-своему, уникален. Художественно-исторический музей им. А.В. Григорьева – "Малая Третьяковка на Волге" – одна из старейших картинных галерей на Волге, основанная в 1919 г. Музей купеческого быта – это памятник купечеству, которое в 19 в. сыграло важную роль в развитии Козьмодемьянска и превращении его в один из крупных центров лесной торговли в России. Этнографический музей под открытым небом им. В.И. Романова – небольшая "деревенька", где полностью воссоздана жизнь и быт горных мари. Музей сатиры и юмора им. О. Бендера популяризует роман И. Ильфа и Е. Петрова "12 стульев", в котором г. Козьмодемьянск явился прообразом г. Васюки.

Город привлекает внимание гостей не только своими музеями. В любую погоду приятно пройтись по узким улочкам старого города. Радует глаз множество купеческих домов, которые сохранились и до наших дней и через столько лет очаровывают своими кружевными нарядами – великолепной ажурной, накладной и пропильной резьбой.

Началом картинной галереи стала Волжско-Камская передвижная выставка. В 1918 году художники Казани организовали передвижную выставку, назвали ее Волжско-Камской. В нее вошли картины казанских художников и картины из частных собраний жителей Казани. Идея самая замечательная – приблизить искусство к народу. Сопровождали ее художники Павел Александрович Радимов и Григорий Михайлович Медведев. (Их картины – первые экспонаты нашего музея). Художники смогли показать выставку лишь в Козмодемьянске. Фронтом гражданской войны Казань оказалась отрезанной: ее захватили белые. Радимов и Медведев побоялись туда вернуться и остались в городе и в селе Еласы. Художники жили у нас два года, ездили по деревням, рисовали природу горномарийского края, в их картинах нашли отражение бытовые сцены из жизни марийского народа. (П. Радимов «В марийской деревне», Г. Медведев «Думы старика», «Крыльцо»). Радимов в селе Еласы открывает рисовальные курсы, учит марийцев рисовать.

Таким образом, картины Волжско-Камской выставки застряли в Козьмодемьянске. В 1919-ом г., когда Григорьев занялся организацией музея, они пришлись кстати. 40-а картин было недостаточно. Григорьев едет в Казань к друзьям-однокашникам. Кто-то дарит ему картины, кто-то продает. Общается с известным в Казани знатоком искусства, коллекционером Александром Фердинандовичем Мантелем. Приобретает у него живописные и графические произведения. Хлопочет и получает картины из Москвы из Центрального хранилища государственного музейного фонда. В 1922 году Григорьева отзывают в Москву. Работает зав. отделом при Главнауке, заместителем директора по науке в Третьяковской галерее. Занимая такие посты, не забывает о родном городе и музее, всячески способствует пополнению его коллекций. Общается с художниками, последние, в знак признательности, уважения, дарят ему свои картины, которые постепенно поступают в наш музей. После смерти А. В. Григорьева его жена – Евгения Григорьевна – передала в дар нашему музею живописные полотна, графику Григорьева и других художников, а также интересный архив, где имеются многочисленные письма известных советских художников, адресованных Григорьеву.

В 70-80-е годы фонды пополнялись за счет картин ленинградских художников. Большая заслуга в этом Григория Осокина.

В последние годы музей приобретает только картины марийский художников.

В экспозиции музея находятся работы художников разных направлений, что позволяет проследить этапы развития русского изобразительного искусства, начиная с 1-й половины 19-го века, заканчивая 21-м веком.

681 просмотр

Комментарии (15)