Новые записи

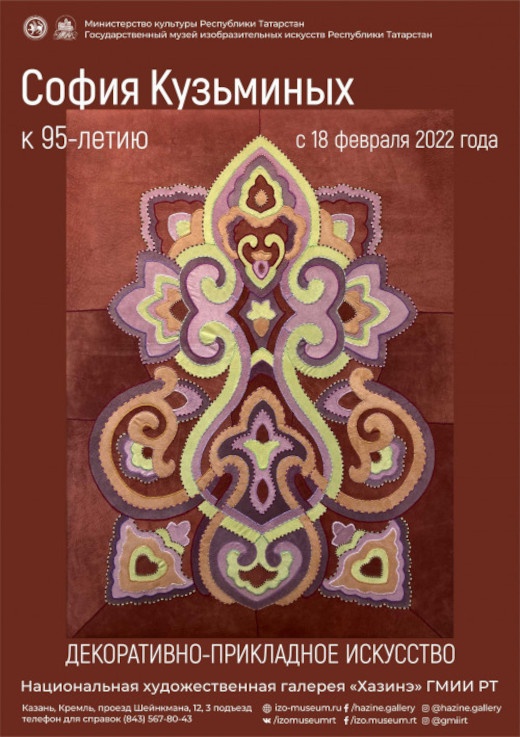

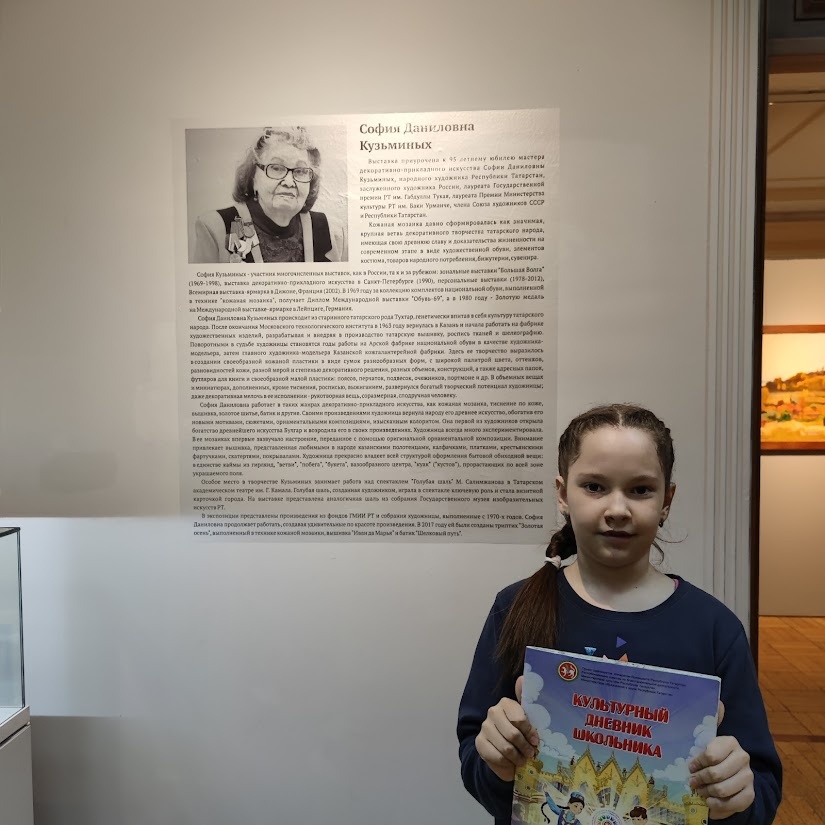

Выставка Софии Даниловны Кузьминых.

|

Автор

|

+4

Голосов: 4 |

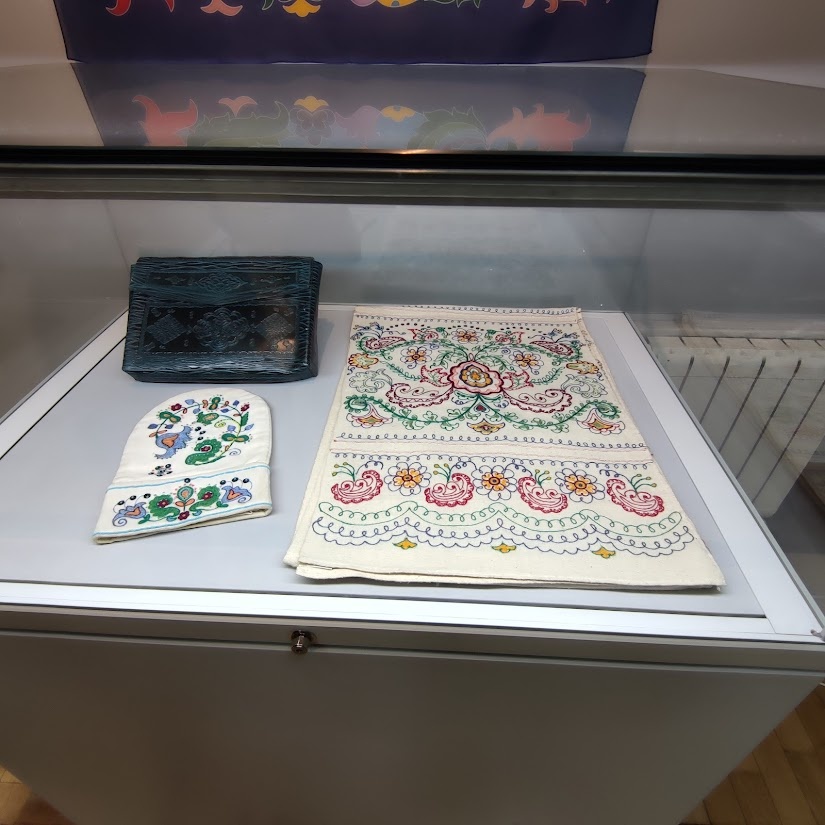

Софья Даниловна — ведущий специалист по татарскому орнаменту. Создав за многие годы сотни вариантов татарского узора, она ни разу не повторила себя! Столь глубок ее личный «творческий колодец», а лучше сказать — родник. О татарском орнаменте она, кажется, знает все. Для Софьи Даниловны каждый узор — не просто сочетание линий и цветов, но еще и сюжет, красивая история, которую сначала надо услышать внутри себя самой. Отсюда — правило: никогда не начинать новую работу, если плохо себя чувствует или не в настроении. Потому что сказка рождается только в ничем не омраченной душе. Таково правило Кузьминых.

Детство Софьи Кузьминых прошло в Казани, на Дегтярной улице, в комнате на чердачном этаже. Она помнит себя с пяти лет, причем уже с иголкой и пяльцами! Мама Софьи брала заказы в артели надомников и если не укладывалась в сроки, то привлекала дочку. Та усердно вышивала, не отступая ни на миллиметр от заданного рисунка. Это была утомительная даже для взрослого человека работа, о творчестве речи не шло. Такое ощущение надолго осталось в памяти художницы….

Но однажды произошел переворот: Кузьминых посетила Московский Манеж, где тогда проходила первая международная выставка «Москва – Париж» с участием ведущих художников-модельеров мира. Выставка произвела сильное впечатление. Однако настоящее потрясение Софья Даниловна испытала, зайдя в парижский павильон выставки. Представьте себе, среди множества экспонатов она увидела платье, которое когда-то вышила в детстве! Не веря глазам, прочла: платье «Казань», автор модели — А. Пуаре. Так вот почему мама била ее по рукам за малейшую небрежность — оказывается, их вышивки шли на экспорт! И уже там, в Париже, некто Пуаре украшал ими свои модели.

Более 30 лет она отдала Казанской кожгалантерейной фабрике, работала и на Арской фабрике национальной обуви.

Но было в ее жизни еще одно незабываемое благословение. Еще студенткой, Кузьминых многие часы и дни в запасниках Государственного музея изобразительных искусств, всматриваясь в узоры старых татарских мастериц — вышитые ими домашние полотенца, рубашки… Собственно, это и были ее главные «художественные университеты». Часто в музейных залах она встречала пожилого, тяжело опиравшегося на трость, профессорского вида человека, которого долгое время принимала за служащего, хранителя музея. Однажды она услышала в ответ на свое приветствие: «Ты только не бросай это дело, деточка, пожалуйста. Вот уйду, больше ведь некому…» Это был Петр Максимилианович Дульский, основоположник и патриарх татарской школы искусствознания, «главный хранитель» казанской старины. Никто лучше него не разбирался тогда и в татарском орнаменте, изучению и описанию которого он посвятил многие страницы.

Кроме вышивки и кожаной мозаики, Софья Кузьминых овладела и техникой батика. Кто видел спектакль «Голубая шаль» в Камаловском театре, помнит главное его украшение — огромное, почти на всю сцену, празднично расписанное, воздушное полотно, осеняющее собой легендарное театральное действо. Автор этой рукотворной «голубой шали» — Софья Кузьминых…

У почитателей искусства работы именитой художницы вызывают неизменный восторг. Вот лишь одна из записей в книге посетителей выставки: «Дорогая София Даниловна! Низкий вам поклон за вашу любовь и такое бережное отношение к нашему национальному наследию, за ваш огромный талант – талант Мастера и талант Души!».

Детство Софьи Кузьминых прошло в Казани, на Дегтярной улице, в комнате на чердачном этаже. Она помнит себя с пяти лет, причем уже с иголкой и пяльцами! Мама Софьи брала заказы в артели надомников и если не укладывалась в сроки, то привлекала дочку. Та усердно вышивала, не отступая ни на миллиметр от заданного рисунка. Это была утомительная даже для взрослого человека работа, о творчестве речи не шло. Такое ощущение надолго осталось в памяти художницы….

Но однажды произошел переворот: Кузьминых посетила Московский Манеж, где тогда проходила первая международная выставка «Москва – Париж» с участием ведущих художников-модельеров мира. Выставка произвела сильное впечатление. Однако настоящее потрясение Софья Даниловна испытала, зайдя в парижский павильон выставки. Представьте себе, среди множества экспонатов она увидела платье, которое когда-то вышила в детстве! Не веря глазам, прочла: платье «Казань», автор модели — А. Пуаре. Так вот почему мама била ее по рукам за малейшую небрежность — оказывается, их вышивки шли на экспорт! И уже там, в Париже, некто Пуаре украшал ими свои модели.

Более 30 лет она отдала Казанской кожгалантерейной фабрике, работала и на Арской фабрике национальной обуви.

Но было в ее жизни еще одно незабываемое благословение. Еще студенткой, Кузьминых многие часы и дни в запасниках Государственного музея изобразительных искусств, всматриваясь в узоры старых татарских мастериц — вышитые ими домашние полотенца, рубашки… Собственно, это и были ее главные «художественные университеты». Часто в музейных залах она встречала пожилого, тяжело опиравшегося на трость, профессорского вида человека, которого долгое время принимала за служащего, хранителя музея. Однажды она услышала в ответ на свое приветствие: «Ты только не бросай это дело, деточка, пожалуйста. Вот уйду, больше ведь некому…» Это был Петр Максимилианович Дульский, основоположник и патриарх татарской школы искусствознания, «главный хранитель» казанской старины. Никто лучше него не разбирался тогда и в татарском орнаменте, изучению и описанию которого он посвятил многие страницы.

Кроме вышивки и кожаной мозаики, Софья Кузьминых овладела и техникой батика. Кто видел спектакль «Голубая шаль» в Камаловском театре, помнит главное его украшение — огромное, почти на всю сцену, празднично расписанное, воздушное полотно, осеняющее собой легендарное театральное действо. Автор этой рукотворной «голубой шали» — Софья Кузьминых…

У почитателей искусства работы именитой художницы вызывают неизменный восторг. Вот лишь одна из записей в книге посетителей выставки: «Дорогая София Даниловна! Низкий вам поклон за вашу любовь и такое бережное отношение к нашему национальному наследию, за ваш огромный талант – талант Мастера и талант Души!».

289 просмотров

Казанская консерватория им. Жиганова (фортепианный факультет) «ХАРИС ЯКУПОВ. ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА» — К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХУДОЖНИКА

Комментарии (5)