Главная

→ БЛОГИ

→ Культурный дневник Афанасьевой Елизаветы

→ Экспозиция Краеведческого музея, посвященная Пугачёвскому восстанию.

Новые записи

Экспозиция Краеведческого музея, посвященная Пугачёвскому восстанию.

|

Автор

|

Опубликовано: 2321 день назад ( 8 октября 2019)

|

+10

Голосов: 10 |

Восстание Емельяна Пугачева — народное восстание во времена царствования Екатерины II, крупнейшее в истории России. Проходило с 1773 по 1775 год.

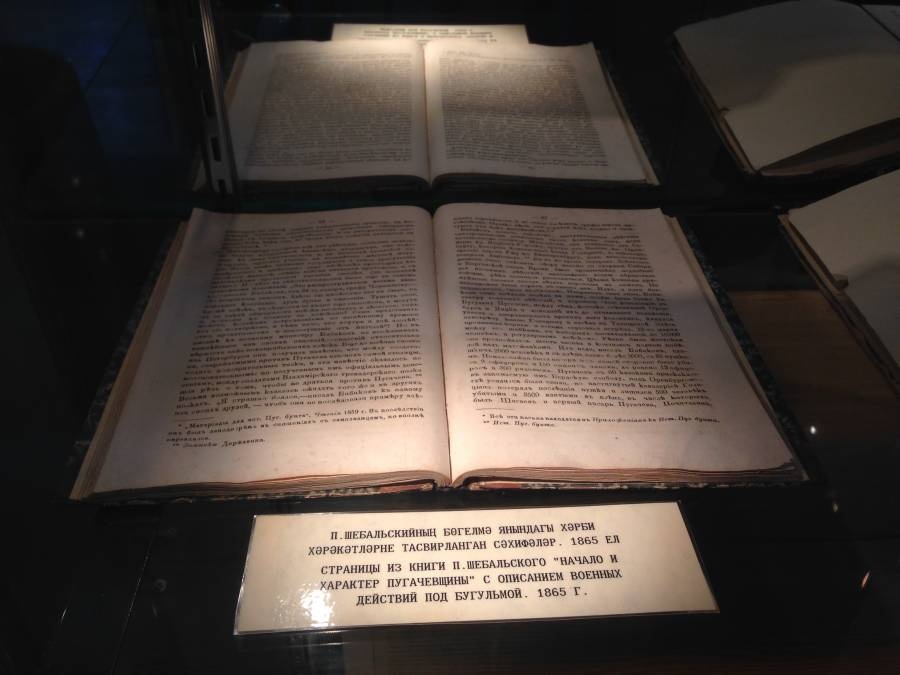

Бугульма находилась в центре Пугачевского восстания. Об этом повествует книга историка - писателя Петра Карловича Щебальского "Начало и характер пугачёвщины".

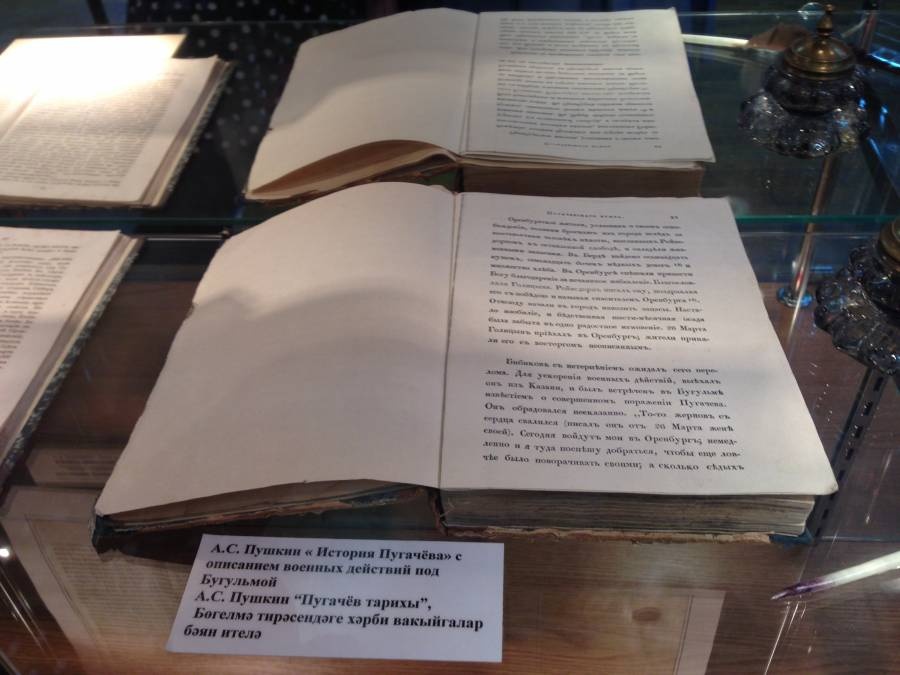

Александр Сергеевич Пушкин тоже в своих произведениях "Капитанская дочка" и "История Пугачёва" упоминал Бугульму в этот период.

Причиной восстания стало невыносимо тяжёлое положение крепостных крестьян в России. При этом, Екатерина II убеждала иностранных корреспондентов, что страна при её правлении процветает, а народ живет в достатке и благоденствии. В письме Вольтеру она писала: «Впрочем, наши налоги так необременительны, что в России нет мужика, который не имел бы курицы, когда её захочет, а с некоторого времени они предпочитают индеек курам». На самом же деле повинности крестьян в пользу помещика выросли в 2,5 раза. Крепостного крестьянина превратили в товар. Газеты того времени пестрели объявлениями о продаже крестьян семьями и в одиночку.

Емельян Пугачев решил объявить себя царём Петром III. Его соратники поддержали его, им было неважно - настоящий это царь или самозванец. Им нужен был символ борьбы, чтобы использовать веру народа в «доброго царя-заступника».

А.С.Пушкин в "Капитанской дочке" так описывает Пугачёва: «Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок». В музее можно увидеть бюст Е.Пугачёва работы скульптора А.Паняева.

Крестьяне селений Бугульминской слободы приняли активное участие в восстании. Под Бугульмой действовали отряды Мусы Мустафина, Аита Уразметова, Осипа Енгалычева, Степана Синебрюхова и Усмана Темирова. Сам Емельян Пугачёв в нашик краях не был.

В музее можно увидеть крепостную пушку, и ядра к ней. При использовании, пушки устанавливались на разного типа деревянных станках (лафетах). А перемещались на полозьях, прикрепленных к лошади.

Екатерина II некоторое время пыталась утаить происходившие события, считая их заурядным явлением, с которым легко справится батальон солдат регулярной армии. Но успехи Пугачёва и слухи об этих успехах вынудили Екатерину публично признать существование движения. Она обнародовала манифест, извещавший население о том, что беглый казак Емельян Пугачёв «собрал шайку подобных себе воров и бродяг из яицких селений, дерзнул принять имя покойного императора Петра III», и призывала участников движения «от сего безумия отстать». Её призыв не вызвал отклика, на который она рассчитывала.

Манифесты Пугачёва, напротив, оказали огромное влияние на распространение восстания и приток трудового населения в ряды восставших. Самозванец награждал крестьян «рыбными ловлями, бортями, бобровыми гонами и прочими угодьями». «Император» велел «противников воли моей, императорской, лишать их всей жизни, т. е. казнить их смертию, а домы их, все их имение брать себе в награждение». Возможность поживиться за счёт имений придавала манифесту Пугачёва особую привлекательность.

Борьба за лучшую долю оказалась во власти стихии и приобрела кровавый характер – она стоила огромных человеческих жертв и страданий. Кроме того, крестьянская война нанесла ущерб хозяйству страны. «Не приведи Бог видеть русский бунт - бессмысленный и беспощадный» - написал А. С. Пушкин в повести "Капитанская дочка" про пугачёвское восстание.

После проведения казней и наказаний основных участников восстания, Екатерина II с целью искоренения любых упоминаний тех событий, связанных с Пугачёвским движением и ставивших её правление в не лучшем свете в Европе, в первую очередь издала указы о переименовании всех мест, связанных с этими событиями.

516 просмотров

Диплом лауреата конкурса четверостиший "Любимый учитель - признание" Выставка творческих работ "Золотая осень"

Комментарии (31)

| # 8 октября 2019 в 13:34 0 | ||

|

| # 11 октября 2019 в 16:00 0 | ||

|